2025年5月14日 09:05

どーも。総館長の中山です。

タイトルのとおり、今年は日本の近代建築を代表する建築家である前川國男1905-1985の生誕120年にあたります。お誕生日は5月14日。このブログ記事をアップした今日なんです。亡くなられてもう40年ですからハッピーバースデイはおかしいですが、記念日には違いないかな。

前川さんが福岡市美術館の設計に着手されたのは1976年のことで、開館は1979年ですから、彼の生涯からいえば当館は晩年の作品になります。代表作には東京文化会館(1961年)や東京海上ビルディング本館(1974年)などがよくあげられますが、東京都美術館(1975年)、熊本県立美術館(1977年)、山梨県立美術館(1978年)、宮城県美術館(1981年)など、当館を含めての美術館の数々も前川建築の魅力を雄弁に物語る一群であり、美術館建築抜きには前川さんの建築思想は語れないのではないかと思っています。美術作品として所蔵品に登録はしていませんが、建物自体が当館の目玉作品のひとつなのです。それにしても竣工年をならべると、1970年代の美術館建設ラッシュが浮かび上がってきて興味深いですね。

さて、建物は当館にとっての目玉作品なのですから自慢したいのが人情です。それで5月18日の「国際博物館の日」を記念して毎年開催するミュージアムウイークの期間中に、わたしが参加者をご案内する「建築ツアー」をやっています。美術館や博物館では「バックヤードツアー」をやっているところがありますよね。当館のツアーは、裏側を見てみたいでしょ、お見せしますよ、というのが主たる目的のイベントではないので、「建築ツアー」としています。とはいえ、普段は立ち入ることのできない屋上や、みなさんが見たいバックヤードの一部にも行くこともあって、大人数ではむずかしく、定員20名ですが今年も5月24日(土)にやります。こんなことを書くと、それならツアーに参加しようかなんて思ってくださった方がいらっしゃるかもしれません。でも申し訳ない。もう事前申し込みの締め切り、過ぎてます。すみません。

なんか前川國男の建築のことを少し知りたくなったなという方、まだちょっと先になりますが、今年の11月16日(日)に現在の前川建築設計事務所の橋本功所長とわたしが対談形式で講演会をすることが決まりました。講演会のタイトルや内容構成など詳細はまだこれからですが、前川國男が当館を手がけた際に実際に所員として設計に参加した橋本さんに当時のことや前川さんの考えていたことなどをお聞きしながら、2019年に実施した大規模な改修についても触れてみたいと考えています。この対談も事前申し込みになるかもしれませんので、そのときはよろしくお願いいたします。

ではここで、せっかくですから当館の建物に関する前川さんのこだわりをちょっとだけご紹介しましょう。

これはロビーに並んでいる柱のひとつを写した写真です。だからなんだ? よく見てください。コンクリートの肌が細かく凸凹してますよね。これは「はつり仕上げ」といって、特殊な工具でコンクリートの表面を細かく打ち、質感を出しているんです。一時期、一般住宅やちょっとした店舗などにコンクリート打ちっぱなしの壁をむき出しにしてオシャレ感を出すのがはやりましたよね。当館にも打ちっぱなしのところはあるのですが、柱はこうしてわざわざ「はつり仕上げ」にして柔らかな感触を演出しているのです。触ったら硬いですが。ほかにも「はつり仕上げ」が見つかりますから、当館にお越しの際に探してみてください。

あと、床のタイルがちゃんと柱をきれいに取り囲んでいますよね。これもだからなんだと思われます? 当館の柱と柱の距離(中心から中心)は6メートル40センチなんです。広々とした空間を創出することと、堅牢な構造を保つことを勘案して定められた距離なのでしょう。ところが、この6メートル40センチというのは、ふつうに床にタイルを敷いていくと厄介なことが起こるんです。タイルの大きさは30センチですから、きちんと割り切れない。タイルが柱とずれていってしまうのです。そんなことない、ちゃんと柱とタイルがおさまっている? そうなんです。この美しさは、目地を含めると縦横が32センチになる特注の大きさのタイルによって実現しているのです。32センチだと6メートル40センチが割り切れますから。

前川さんは建築を「細部の真実に支えられたフィクションである」と語っています。ディテールにこだわるんです。でないといけないんです。さすが、リアルな存在感の塊なのにフィクションと言い切るのはすごいですね。神は細部に宿るとか、美は細部に宿る、などともいいますね。福岡市美術館の建築は、こうしたディテールへのこだわりが支える作品空間です。展覧会だけでなく、美術作品やあなたをとりまく空間自体もぜひぜひお楽しみください。こだわり=意図を発見すると、予想以上に感動しますから。わたしが福岡市美術館の学芸員になったのは1981年です。それから4年、前川さんはご存命でした。ペーペーの若造でしたが、機会をとらえて一度でよいのでお会いしたかったなあ。

(総館長 中山喜一朗)

2025年5月7日 10:05

4月で新年度を迎えたとばかりと思っていたのですが、いつの間に桜の季節はとうに過ぎて、このブログを準備している今は5月の連休真っただ中です。皆さんどんな時間の過ごし方をしてらっしゃるでしょうか?美術館の周辺は、桜の頃は夜間のライトアップなどもあって賑やかだった大濠公園から舞鶴公園エリアが、今は藤の花が見ごろになってきています。さらに水辺に目をやると菖蒲や睡蓮のつぼみも見えてきました。5月の初旬から6月にかけては公園の新緑が美しく、寒くもなく、暑くもなくで、お散歩や外出を楽しむには最適な季節ではないでしょうか。

そうした気候のさわやかな5月の時期に例年、福岡市内のミュージアムが一斉に参加して行っているイベントをご存じでしょうか?「福岡ミュージアムウィーク」といいます。

5月18日は、博物館・美術館の役割を広く周知するために制定された「国際博物館の日」(1977年制定)なのですが、その18日に合わせ前後の期間に行っている催しです。期間中は福岡市美術館をはじめ、常設展やコレクション展示が無料になる施設があったり、各参加施設で関連講演会やワークショップ、ギャラリートークやバックヤードツアーを行ったりと、ミュージアムを楽しんでもらうプログラムを企画、開催しています。

福岡ミュージアムウィーク2025・公式サイト

今年の開催期間は2025年5月17日(土)~5月25日(日)の9日間。福岡市美術館でもこの間、いくつかのプログラムを予定していますので、事前予約が必要なプログラムもありますが、このブログでご紹介したいと思います。

事前予約不要でご参加いただけるプログラム:

◆記念講演会とつきなみ講座スペシャル◆

福岡ミュージアムウィーク2025記念講演会

「鉛・埃・記憶―作品の『保存修復』がめざすもの」

日時:2025年5月17日(土) 14:00~16:00

講師:田口かおり氏(京都大学大学院人間・環境学研究科 准教授)

会場:福岡市美術館 1階 ミュージアムホール

定員:180人(先着順。開場は13:30)

詳細はこちらをご覧ください。

ミュージアムウィークにはミュージアムの役割や機能、或いはミュージアムと社会の関わりについて考えるなど、その都度テーマを設け様々な分野の方に講師を依頼し、講演会を行っています。今年は美術作品の保存修復について、修復士でもあり、研究者でもある田口かおり氏をお招きしてお話いただきます。当館のコレクションには絵画や彫刻、工芸など美術作品として比較的ベーシックな素材や技法を用いて作られた作品のほか、形態も素材もバリエーションに富んだ現代美術作品もたくさんあります。講演会ではそうした作品の保存や修復のことにも話がおよぶかもしれません。

講師の田口かおり氏

つきなみ講座スペシャル

「九州の古陶に魅せられた田中丸善八の眼」

日時:2025年5月18日(日) 15:00~16:00

講師:久保山炎氏(一般財団法人 田中丸コレクション 学芸員)

会場:福岡市美術館 1階 ミュージアムホール

定員:180人(先着順。開場は14:30)

詳細はこちらをご覧ください。

「つきなみ講座」は、美術館の仕事と美術のさまざまな側面を知っていただくため、当館職員が自身の研究や仕事にかかわるテーマでお話する、月1回の連続講座です。5月は“スペシャル”ということで、田中丸コレクション学芸員の久保山炎氏に講師を務めていただき、日曜日にホールで開催します。講演テーマは、当館が寄託を受けている九州古陶磁の一大コレクションである、「田中丸コレクション」についてです。美術館の展覧会としてはこれまでも年度ごとに様々な切り口でコレクションを展示、紹介してきましたが、今回の講座では古美術企画展示室で開催中の展覧会、「九州の古陶に魅せられた 田中丸善八の眼」のテーマに沿って、田中丸善八翁が収集したやきものをどのように愛で、実際に使って楽しんだかなど、エピソードを交えてご紹介いただきます。展示を見た後に講座を聴いても、聴いた後に展示を見ても、どちらでも楽しめる内容かと思います。

展覧会情報: 「九州の古陶に魅せられた 田中丸善八の眼」(開催中~6月22日[日]まで)

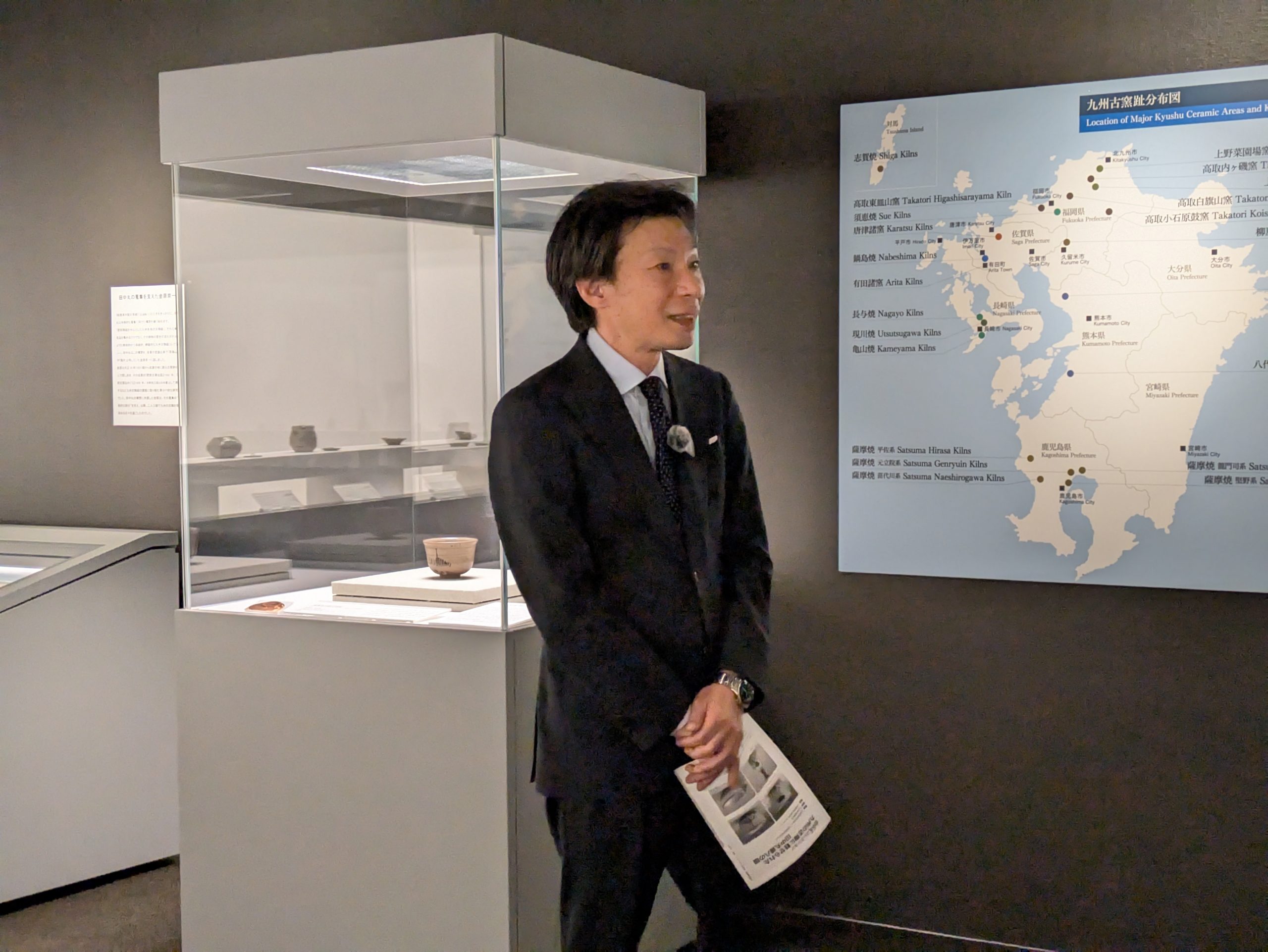

講師の久保山炎氏

◆コレクション展示のギャラリーツアー◆

ボランティアによるギャラリーツアー

日時:5月17日(土)~25日(日) 毎日11:00~/14:00~、午前と午後にそれぞれ実施。

※5月19日は休館日につき除く。

定員:なし

集合:美術館 1階 ロビー

当館のガイドボランティアがコレクション展示から3作品を選び、参加者の皆さんと一緒に対話をしながら鑑賞するギャラリーツアーです。作品解説や展示説明をただ聞くのではなく、参加者それぞれが作品を見て感じたことや気づいたことを自由に話しながら鑑賞を深めていきます。当日、予約不要でどなたでもお気軽にご参加いただけます。

事前予約制のプログラム:

以下は事前応募制で、申し込みが定員を超えた場合は抽選となります(5月12日必着)。応募の詳細はそれぞれHP掲載欄を確認ください。

◆ベビーカーツアーと建築ツアー◆

(1)初めてのベビーカーツアー

日時:①5月21日(水)10:00~10:40

②5月22日(木)10:00~10:40

会場:コレクション展示室

定員:5組(1組3名まで)1歳半くらいまでのこどもとその保護者(ベビーカーか抱っこひもで移動)

詳細はこちらをご覧ください。

小さなお子さんと一緒に展示室や館内をまわりながら美術館を楽しんでいただくツアーです。参加者の皆さんには、ベビーカーや抱っこ紐を使って参加いただき、こどもたちの様子を見ながら安心して鑑賞を楽しんでいただけます。

(2)建築ツアー

日時:5月24日(土)10:30~12:00

講師:中山喜一朗(当館総館長)

定員:20人

詳細はこちらをご覧ください。

ミュージアムウィーク期間中に開催することの多い、福岡市美術館の建築をじっくりご覧いただくツアーです。当館は、建築家の前川國男(1905~1986)による設計で、開館から約47年間使い続けている建物です。1979年の開館から、2019年のリニューアル工事を経て大切に使ってきた美術館の建物について、中山総館長の案内でバックヤードも含めて見どころをご紹介します。

いずれのプログラムも、すでにHPのイベント情報や市政だよりに掲載しており、事前応募制のプログラムはご好評いただいてすでに抽選必須(!)ではありますが、応募の締め切りは5月12日(月)までとなっていますので、まだ間に合います。もし参加してみたいと思われた方はぜひ、リンク先の詳細をご覧いただければと思います。

そしてもちろん、ミュージアムウィークの参加の仕方としては、講演やプログラムに参加いただくだけではなく、コレクション展の観覧料が無料になるこの期間を利用して、たっぷりのんびり、作品鑑賞を楽しんでいただく過ごし方もおすすめします。美術館を見た後に公園を散歩して、疲れたらカフェやレストランで一息、最後にも一度お気に入りの作品をチョロっと見て帰る、など一日ゆっくりと過ごしてみるのはいかがでしょうか。さらにもし、当館だけではなく、たくさんのミュージアムを巡ってみよう!という方はミュージアムウィーク参加館で開催する「スタンプラリー」へのチャレンジもぜひ。各館で配布するパンフレットに施設3館分のスタンプを集めて応募いただくと、豪華賞品が当たるかもしれません。私自身も興味ある展示や企画もあるので、お休みを利用して他館を訪ねてみたいなと思っています。

今回のブログは5月17日から始まるミュージアムウィークについてご案内しました。そして次回は来週14日に、中山総館長に登場いただきます。来週でなければならない理由があるのです。その理由が気になる方は・・・ぜひ、来週のブログもご覧ください!

(教育普及係長 髙田瑠美)

2025年4月23日 15:04

さて、3月29日(金)から6月1日(日)まで、近現代美術室Bにて「第3回目福岡アートアワード受賞作品展」を開催しています。(福岡アートアワードについて概要はこちら)

展覧会初日には展示室内でギャラリートークを行い、4組の作家に「これまでの活動」「受賞作品について」「これからの活動」を軸として自由にお話いただきました。以下はトークを要約したものに筆者の個人的な感想を含めたものとなります。作家許諾の上、掲載いたします。

はじめは市長賞を受賞された牛島智子さんからです。牛島さんは、現代美術のオルタナティブ・スクール「Bゼミ」に所属し東京で活動していました。その後、90年代末に拠点を八女市に移し、風土や人物、労働などをモチーフとした作品を発表しています。トークの冒頭では、インドの人生論である「四住期」を基に、独自の数学的なルールに従って作った幾何学的な図形について紹介されました。今回の受賞作品《家婦》を構成する一つの幕絵にも、「四住期」に基づいた幾何学的な図形が反映されています。注目すべきは、その幕絵の素材は祖父母の代から使われてきた古布が使用されていることです。トーク中に「手を動かすことで作品が決まっていく」と牛島さんはお話されたように、牛島さんにとって、作品を作ることと、生きることがほぼ同意義である、ということが強く伝わってきました。お話を聞いた後、改めて今回の受賞作品を鑑賞すると、仕事や家事、育児等の様々なご経験をされた牛島さんの生き方そのものが重なって見えました。

次に優秀賞を受賞されたオーギカナエさんです。大学卒業後、東京での活動を経て、福岡へ拠点を移し、大型インスタレーションの他、壁画やステンドグラス制作等、建築にも携わってきました。大きなものを作りたい、包まれたいという欲求が制作の根幹にあったとオーギさんは話されていました。その後、子育てを行いながらワークショップ開催、キッズスペースの設置、現在にも続いているスマイルの旅プロジェクトなどの活動を行いました。2023年、オーギさんの拠点が山津波により被災しました。その災害そのものをモチーフに、制作しようとしたところうまくいかなかったそうです。一旦距離をおき、純粋に造形する欲求に従い制作していくことで、自然と災害について自分が求めていた答えにつながっていったといいます。山津波がテーマであるものの、作品の色や形は明るく軽やかなイメージで前向きな気持ちにさせられます。「自然の中で、雨だらけの大地に光が集まり浸透して、自然のサイクルで回復する作業に、希望が見いだせた」というオーギさんの言葉が印象的でした。

オーギカナエさんと同じく優秀賞を受賞されたSECOND PLANETからはメンバーの宮川敬一さんにお話いただきました。SECOND PLANETは宮川さん、外田久雄さん、岩本史緒さんの3名で構成される北九州のアーティストグループです。受賞作となった《カタストロフが訪れなかった場所》は、2019年から開始したプロジェクトで、1945年8月9日に起きた長崎の原爆投下が、当初は彼らが拠点としている北九州小倉で予定されていたことをきっかけに作られました。

原爆の問題だけ語るのではなく、何も起こらなかった場所も何某かの歴史があり、多角的にリサーチして歴史を捉えなおそうする試みをテーマとし、はじめはパフォーマンス、2021年にオンラインプロジェクトに形をかえ、2024年にミュージシャンであるibi Ryota氏と写真家の鶴留一彦氏の技術的な協力のもと、現在の形となりました。過去の歴史だけでなく、現在も起きている世界中の凄惨な状況に対しても、一方的ではなく色々角度で調べ理解し作品として表現することで、芸術活動が戦う手段として残されているのだと希望を持たせたい、という宮川さんの言葉が心に響きました。

最後は同じく優秀賞受賞の興梠優護さんです。興梠さんは東京を拠点に活動しておられましたが、レジデンス活動等を経た後に昨年より福岡を拠点に移し、作家活動をされています。「光」、「レイヤー」、「イリュージョン」をテーマとしながら「根源性と現代性」を兼ね備えるような作品を制作しています。モチーフやタイトルには具体的なストーリーや感情設定を持ち込まず、可視光を超えた曖昧なゾーンの美しさ等、あくまで視覚的な構造と認識として絵画を捉えていることを強調されていました。個人的に興味深かったのは作品の側面に対する意識でした。作品側面にも色が塗られていることで、側面にあたった光が反射し、色が壁などに映り込む色なども計算して描かれたそうです。画集やモニター越しではトリミングされ見ることが出来ない側面を、生で見る方が良いという、リアリティへの追及が伺えました。

展覧会は6月1日までです!ぜひご来館いただき、現物をご鑑賞ください。

(学芸課 近現代美術係 渡抜由季)