2024年1月26日 13:01

近現代美術室A・Bで「オチ・オサム展」が開催しました。(~3月24日)

オチ・オサム(1936-2015)は、前衛美術グループ「九州派」の創立時からのメンバーであり、日用品を用いたオブジェから緻密な絵画まで、晩年まで幅広い作品を手掛けた美術家です。

福岡市美術館では、「九州派」の一メンバーとして、度々オチさんの活動を紹介し(「九州派―反芸術プロジェクト」1988年、「九州派展」2015年など)、近年の作品も折に触れて紹介しています。全国4館を巡回した当館のコレクション紹介展「モダン・アート再訪」(2018年)では、《球の遊泳Ⅱ》が展示され、多くの方に知られるきっかけとなりました。

しかしながら、回顧展という形で画業を見渡す展覧会は今回が初めてです。今回の「オチ・オサム展」では、作家の全体像を紹介するべく、初期から最晩年まで、180点超の作品と資料を展示しています。貴重な初期絵画作品や、九州派時代の代表作であるオブジェ《出口ナシ》をご覧いただくとともに、ライフワークであった球体を描いた絵画群(球体シリーズ)、晩年の作品も紹介します。1970年以降、油彩画に本格的に取り組みはじめ、色とりどりの球体を描くようになるまでのオチの画風の変遷は、今回初めて明らかになるものです。

展覧会入り口

思えば、作家のご家族に、展覧会開催のご挨拶をしたのは、2年前の1月のことです。生前のオチさんにお会いすることができなかった私は、当初、球体シリーズの緻密な画面から、クールで理知的な人物像を想像していました。しかし、月1回のペースでお宅にお邪魔し、間近で作家を見つめていたご家族の話を伺ったり、アトリエに保管されている作品、アルバムや新聞記事のスクラップなどの資料を見せていただくと、その印象は徐々に変化していきました。オチさんは、何気ないものに美しさを見出す感性を持ち、それを形にする行動力を携えた人物でした。本展第3章には、1966年代の渡米後の作品を展示していますが、球体シリーズというライフワークを見出してから作家が残した作品は圧倒されるほどのヴォリュームで、描くことに突き動かされていたことが感じられます。今回展示できた作品・資料はごく一部ですが、オチさんの創作意欲がきっと感じられるのではないかと思います。

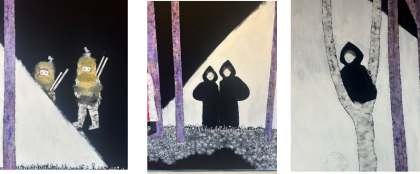

第3章の入口

第3章の一部

オチさんは、「九州派」の仲間であった菊畑茂久馬さんや桜井孝身さんのように、自らの作品や活動を言語化するタイプではありませんでしたが、新聞や雑誌での取材の際には、魅力的な言葉を残しています。今回の展示にぴったりなのが下記の言葉です。

「大きなものにも魂は一つ、小さなものにも魂は一つ。小さなものの魂を描きたい。

死ねばしゃべれん。きちんと仕事ばして絵でしゃべり尽くしたい」

「人・仕事 自主企画で美術展/文化をつくる母体めざす」

([誌名不明]1976年より)

展覧会の前に、オチさんが何を考えていたのか、作品についてどう思っていたのか、私も直接にインタビューしてみたかった…。しかし、この言葉を自分なりに解釈すると、色とりどりの球体を描くこと、あるいは多様な作品を作り続けることは、オチさんにとって、自分の「魂」を肯定する作業であったのかな、と思っています。

ご来場のみなさまも、展示室で、ぜひ作品を通したオチさんとの「おしゃべり」をしてみてはいかがでしょうか。

※オチ・オサム展の開幕と同時に、下記の2会場でもオチ・オサム展が開催されています。この機会に、市内でオチ展巡りをしてみてはいかがでしょうか。

・「オチ・オサム展 言葉の前にⅡ」

会期:1月24日(水)-2月25日(日)

13:00-19:00(月曜-水曜休)

会場:EUREKA エウレカ(福岡市中央区大手門2-9-30-201)

https://eurekafukuoka.com/2058/

・「オチ・オサム展」

会期:1月24日(水)-2月13日(火)

岩田屋の営業時間に準じる

会場:Gallery CONTAINER ギャラリー・コンテナ

(福岡市中央区天神2丁目5番35号 岩田屋本店 本館2階)

https://www.iwataya-mitsukoshi.mistore.jp/iwataya/shops/art/artgallary/shopnews_list/shopnews028.html

詳しくは各会場のホームページをご覧ください。

(近現代美術係 忠あゆみ)

2024年1月17日 16:01

福岡市美術館所蔵の古美術作品およそ4,500件から代表を一つ選べと言われても私には無理です。三つと言われてもムツカシイです。では五つなら?やっぱり選びきれないです。じゃあベストテンなら?それならまぁ、はい、いや、やっぱ無理です。

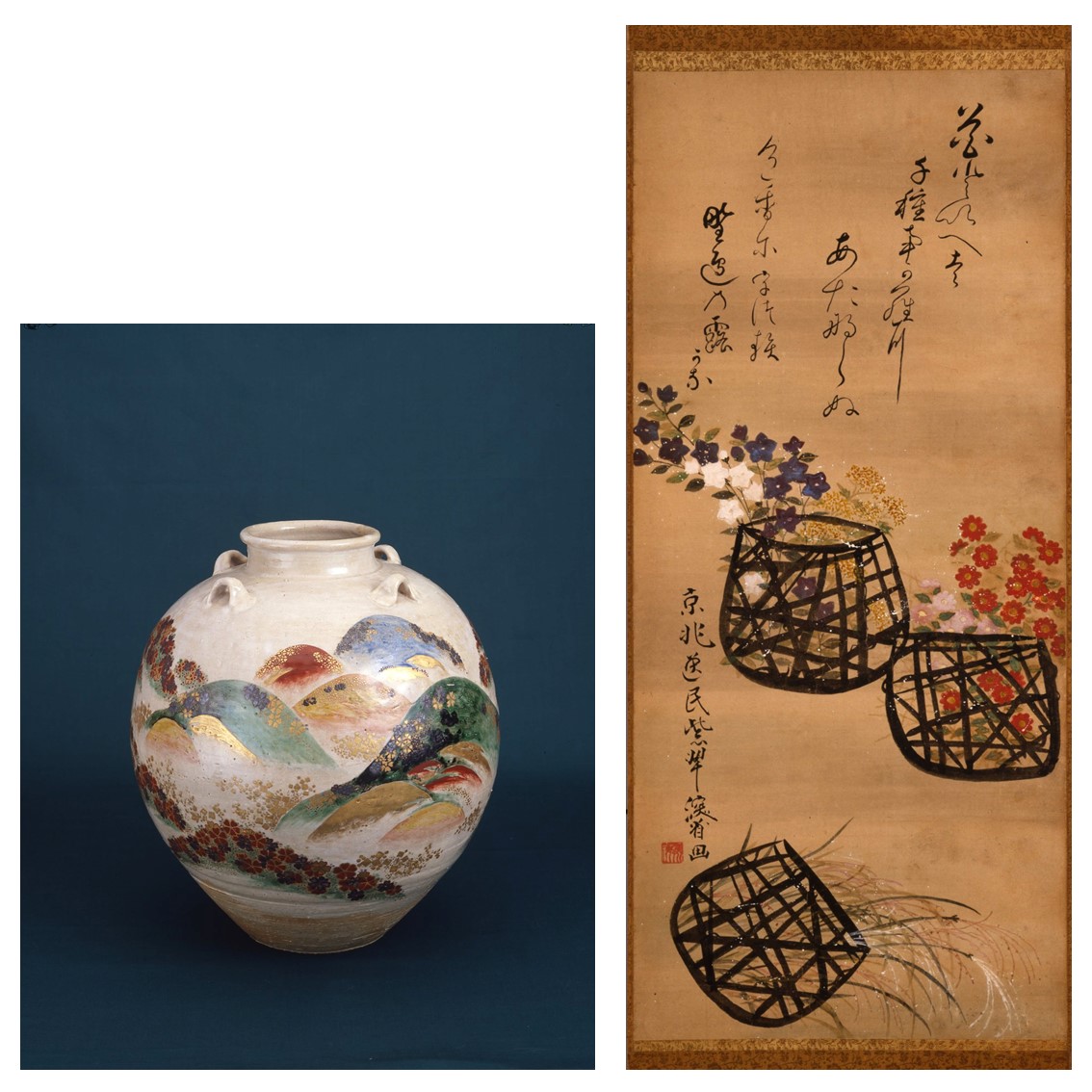

でも、当館松永記念館室で春・秋にそれぞれ開催する名品展の主役を担う作品すなわち春の野々村仁清《色絵吉野山図茶壺》(写真左)、秋の尾形乾山《花籠図》(右)という二点の重要文化財は、間違いなく五指に入ります。

<左>春の名品 <右>秋の名品

前者は光の影響の少ない焼物ということもあって、三次元免振装置付の展示ケースに常陳していますが、後者は特に光の影響で劣化を招きやすい着色画であるため、保存管理上の観点から年に一度、一つの展示に出陳するのが精いっぱい。それで「秋の名品展」の目玉作品として公開するのを通例としてきました(同室内にある茶室展示ケース「春草廬」では本作のレプリカを常陳しています)。

でも今年度に開催した「秋の名品展」(会期2023/8/22~10/29)に、本作は出品しませんでした(本作を楽しみにして来場された方にはこの場を借りてお詫びいたします)。それには深~い理由があるのです。昨日(1/16)より開催した「シリーズ茶の湯交遊録Ⅲ 原三溪と松永耳庵」展に出品するためです。《花籠図》は本展の企画テーマを象徴するような作品なのです。

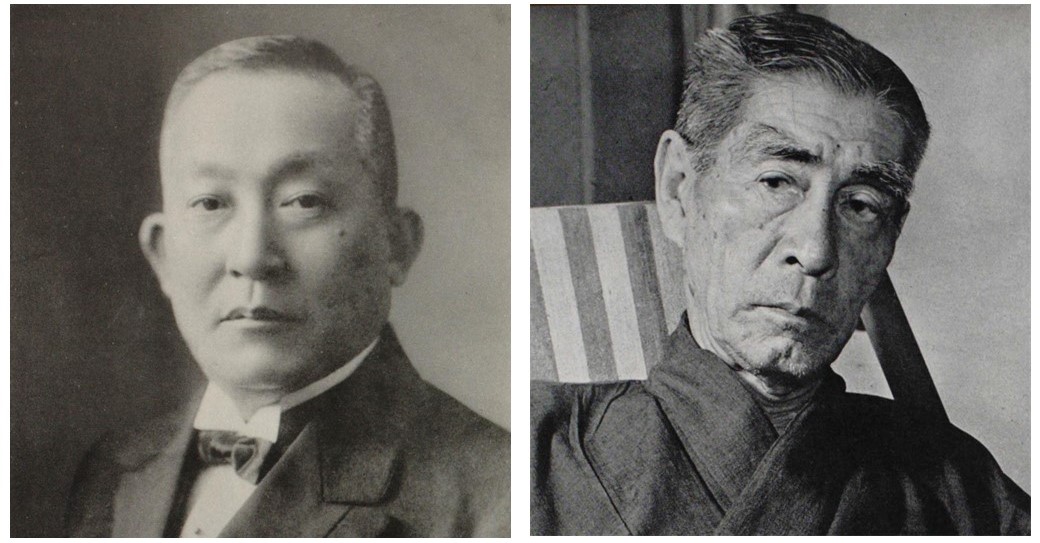

<左>原三溪(1868~1939) <右>松永耳庵(1875~1971) ※画像は国立国会図書館「近代日本人の肖像」 (https://www.ndl.go.jp/portrait/)より

原三溪は横浜の実業家で、自ら書画をよくし、茶人、美術品蒐集家、そして同時代の画家を支援したパトロンとしても知られます。松永耳庵にとっては茶の湯を始めた頃から、三溪が没するまでの約4年間の短い交流ながら、茶を通じて師のような存在として敬慕し、「三溪先生」と敬称して自著に少なからずの記述を残しています。

福岡市美術館の松永コレクションには原三溪旧蔵品が十数点含まれています。三溪翁の生前に譲り受けたもの、没後に原家に懇願して入手したもの等、集めるとそれだけで松永コレクション名品展となるような重要な作品ばかりです。本展はそれらに焦点をあて、松永耳庵の自他の著述や記録に残るエピソードとともに紹介し、両者の交流を垣間見ようというものです。

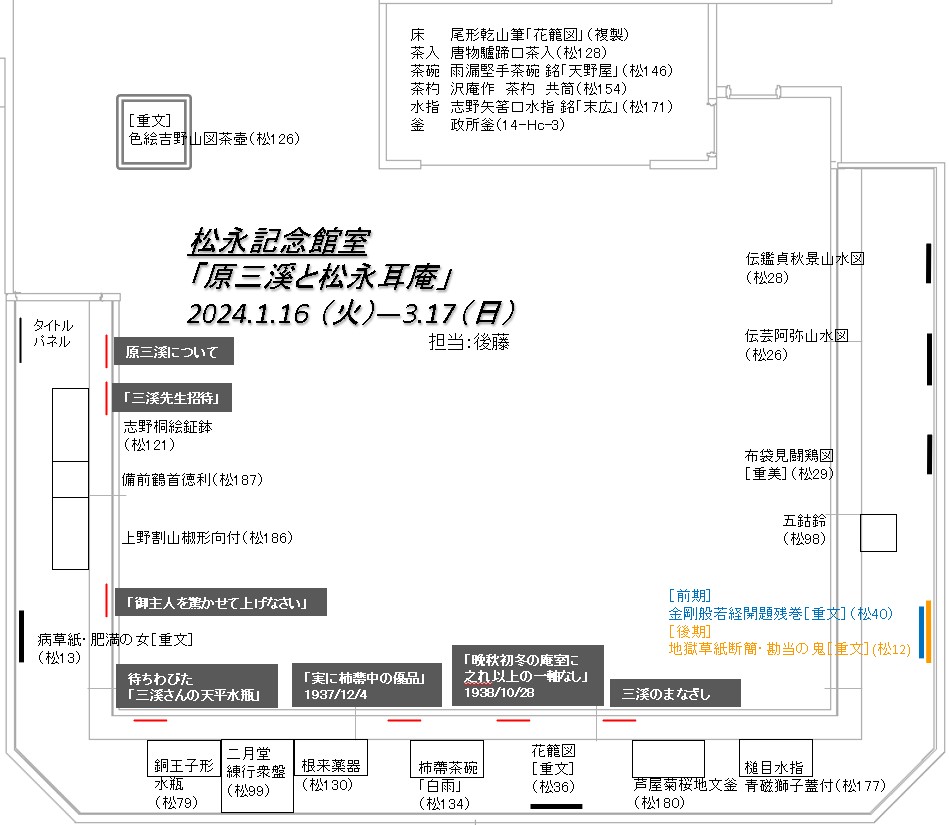

解説リーフレット・作品解説は下記の通り。

「シリーズ 茶の湯交遊録Ⅲ 原三溪と松永耳庵」解説リーフレット・作品解説

出品17件のうち5件が重要文化財・重要美術品という充実ぶり。

展示風景と、ついでに展示図面もお見せしちゃいましょう!

※前期展示は2/12(月・振)まで。後期展示は2/14(火)~3/17(日)

展示構成は、基本的にはエピソードを伴う作品を、時系列で並べました。するとたまたま《花籠図》が中央の位置にきました。これは天国の両翁からのメッセージだと信じることにしました。

耳庵翁は、三溪翁に招かれた茶事で初めて本作を目にした時の感動を「一切の他を圧して独り主翁と肱を把って一座に臨むの慨がある。」と亭主三溪の存在に照らして表現しています(『茶道春秋』下14頁)。そして三溪没後18年を経て入手し、秋の茶事の定番として愛蔵したのでした。このように、生前の三溪翁から見せられて、没後長い年月を経て入手したものも少なからず含まれています。

《花籠図》の魅力は、展示室で実物を見て感じていただきたいのでここで多くは語りませんが、私の個人的な感想として一言でいうと、絵と書のハーモニーの妙です。一見するに、ああキレイだな、なんかオシャレだなと思って近づいてみる。すると色んな美しさが目に飛び込んできます。構図、絵と書の筆使い、配色、それぞれが見どころです。

書は、私には上手いのか下手なのかわからないのですが、どこか繊細で、たくさん書かれているのに絵を邪魔していないどころか、美しく調和しています。和歌の内容を知ると、さらに色んな解釈ができて想像が膨らみますが、そういう知識を必要とせずに強く眼を引き付けてくれる、オーラに満ち溢れた作品なのです。あれれ…思わず語り過ぎてしまいました。

本展は3月17日(日)まで。ご来場お待ちしております。

(学芸課長 後藤 恒)

2024年1月12日 14:01

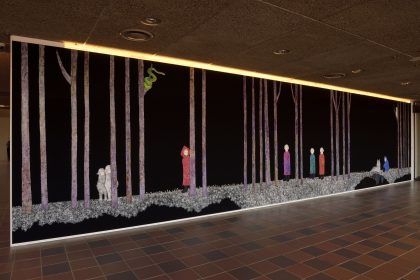

福岡市美術館の2階近現代美術室の最終壁面を飾っている田中千智さんの《生きている壁画》。昨年1-3月に開催した企画展「田中千智展 地平線と道」の一部として制作されたものです。

もともと3年間という期間限定の展示ということで、田中さんに壁画制作をお願いしたところ、ご本人の提案で1年ごとに加筆をおこない画面を変化させていくという、3年がかりのプロジェクトになったのです。そしていよいよ今年1月5日より、《生きている壁画》の第2段階の制作が開始されました。

今回のブログでは、最新の制作状況をレポートいたします。

まずは復習から。

《生きている壁画》第1段階

ついでにお知らせですが、企画展「田中千智展 地平線と道」については、下記よりアーカイブがみられます。

展覧会をご覧になった方は思い出していただき、来場できなかった方はぜひこちらで体験していただければと思います。

第1段階制作時のタイムラプス動画もご覧になれます。

さて、いよいよ続いて第2段階の制作状況のレポートです。

制作開始から約1週間が経過しましたが、すでに絵柄が大きくかわっています!

《生きている壁画》第2段階制作中(1月10日時点)

画面左側は、やや不穏な雰囲気。

画面中央には三角形状の白い背景が出現。

画面右側、遠景に海と船が見えます。

白い背景や海などが描かれ、画面に奥行きが生まれています。 続いて個々のモチーフも少し紹介します。

新しく登場した子たち。

ひとりからふたりになった子。

一方で、白く塗られている子たちも。

このまま消えていくのか、どこかに移動となるのか、はたまた生まれ変わるのか。

制作中の田中さん

登場人物に変化があり、まるでお芝居のように、物語が動き出した印象をうけます。これからどんな展開になるのか、見れば見るほど楽しみです。

さて、今回の田中さんの制作は、1月27日(土)までを予定しております。横13mの大画面を毎年変化させていくということは、作家にとって体力的にも精神的にも、とんでもないチャレンジングなプロジェクトだと思います。その様子を間近でみることができるというのは、稀有な機会だと思いますこれからまだまだ大きく変化をしていくはずですので、ぜひ期間中お立ちよりください。(基本、日曜日、休館日以外は制作される予定ですが、休憩や急用などで作家不在の時間もあります。何卒ご了承ください。)

さらに、下記のとおり、「第2段階・完成直前トーク」と題したトークイベントをおこないます。

◎田中千智《生きている壁画》第2段階・完成直前トーク

日時 2024年1月21日(日)

午後2時~午後3時30分

※開場:午後1時30分

会場 1階 ミュージアムホール

料金 入場無料

定員 180名 ※当日先着順

第1段階から第2段階の制作にあたり、環境や心境の変化、新たなモチーフについて、などなど、詳しくお聞きしたいと思います。こちらもぜひご来場ください!

(近現代美術係長 山木裕子)

追伸

11日夕方時点で右側にカラフルな竹やぶが出現していました!