2023年11月15日 18:11

コレクション展「日本画にみる人物表現」が始まりました。当館が所蔵する日本画作品のなかから、歴史上の英雄や美人画、あるいは身近な人物や子どもの姿など、人を描いた作品に注目する展覧会です。

コレクション展「日本画にみる人物表現」展示風景①

当館の近現代の所蔵品で、「日本画」に分類されている作品は382点あります。その中で、「人」を主題として描いている作品は60点程度、さらにそこから絞りこんだ14点を展示しています。

私は、福岡アジア美術館で、モンゴル画やパキスタンの細密画、ネパールの現代仏画など西洋画が流入する以前から描かれていた伝統的な絵画の現代の状況をとりあつかった展覧会に携わってきましたが、日本画の展示は初めての経験です。間近でみる日本画は、繊細な筆遣いによる美しさにうっとりとなってしまう作品ばかり。ぜひぜひこの機会に、そんな日本画の魅力に触れていただければと思います。

このブログでは、出品作品の中から個人的おすすめの作品2点をご紹介します。

1点目は甲斐巳八郎の《露路》という作品です。チャイナドレスを着た女性と中国の街の一角が描かれています。

コレクション展「日本画にみる人物表現」展示風景②(左端が甲斐巳八郎《露路》)

甲斐巳八郎は、1903年熊本県生まれの画家で、1931年から47年まで満鉄の報道部に所属し、各地を旅行しながら、制作および文筆活動をおこないました。引き上げ後もアジア各地を旅し、そこに生きる人々を描きました

本作については、あまり資料がないのですが、甲斐巳八郎とその息子である甲斐大策の文章を集めた「アジア回廊」(財団法人古都大宰府保存協会発行、1996年)という書籍にそのヒントとなる文章を見つけました。「北京の風格」と題された、昭和13年から18年(1938年から1943年)の間に満州で発表された文章のひとつで、巳八郎が、北京の街や女性について書いたものです。

《露路》は、この文章から12~17年後の1955年に描かれた作品ですので、直接的な言及はありませんが、本作の内容と重なるところがあり、北京の街と女性を描いたものではないかと考えています。

例えば、北京の街は、綿布が美しく使われており、商家の店先には大きな綿布が日除けとして垂れている、といった内容の文章があります。本作の右上に、日除けの布が描かれています。

北京の娘さんに関する記載もあります。巳八郎が、新聞に広告をだして、絵のモデルを募集したところ、20人くらいの娘さんが集まったそうです。ホテルで10人くらいの男性が待機している部屋に一人ずつ入って話をしたそうですが(今でいうオーディンションですね)、その娘さんたちの多くが、そんな状況でも臆したりはにかんだりすることなく、快活に身振り手振りをまじえて話しをすることに、大変驚いたそうです。

本作の中央に描かれている女性の、腕組したポーズや切りそろえられた髪型は、巳八郎が感じた北京女性への印象があらわれているように思えます。(ただし、断定はできないので、解説キャプションではそこまでは書いていません。)

ひとつ気になることとして、同じ章の中に、次のような内容の文章があります。巳八郎は、ある人から、絹地の裾の長い旗袍(チーパオ、チャイナドレスのこと)が北京の女性らしい(装いだ)ときいたそうです。しかし巳八郎は、それは絹が流行したかつての北京であり、自分は綿布で裾の短い旗袍を採りたいと思う、と反論しています。

本作では、旗袍は長い丈で描かれています。さて、布は、綿でしょうか、絹でしょうか? ぜひ、実物の作品をみていただき、どちらなのかのご意見をお待ちしています。

おすすめ2点目は、蓮尾辰雄の《母子》です。

コレクション展「日本画にみる人物表現」展示風景③(左端が蓮尾辰雄《母子》)

蓮尾辰雄は1904年大牟田市生まれの画家です。主に院展で活躍しました。

沐浴の後なのか、おむつ替えの最中なのか、敷布の上のかわいらしい赤ちゃんと着物のお母さんが見つめ合うかたわらで、むくれ気味のお姉ちゃん。ちょうど50年前に描かれた作品ですが、お母さんが着物を着ている以外は、お子さんのいる家庭なら、現代でもみられそうな日常風景です。穏やかな色彩と柔らかな質感が、大変美しい作品ですので、近くで見ていただきたいと思います。

さて、最後に宣伝です。11月25日(土)のつきなみ講座を担当いたします。「日本画、そしてアジアの伝統絵画について」というタイトルで、日本画と同様、西洋画の流入以前から描かれている伝統的な絵画の今日的な展開について、モンゴルやパキスタン、ネパールなどを例にお話します。ぜひご来場ください。

(近現代美術係長 山木裕子)

2023年11月8日 11:11

10月25日(水)より、古美術企画展示室にて「仙厓展」を開催中です。本展では、ユーモアあふれる画風で禅の教えを分かりやすく伝えた仙厓さんの作品を18点紹介しています。

観音さまの姿を優しいタッチで描いた作品や

《観音菩薩図》 江戸時代 19世紀

博多で暮らす人びとを題材にした作品

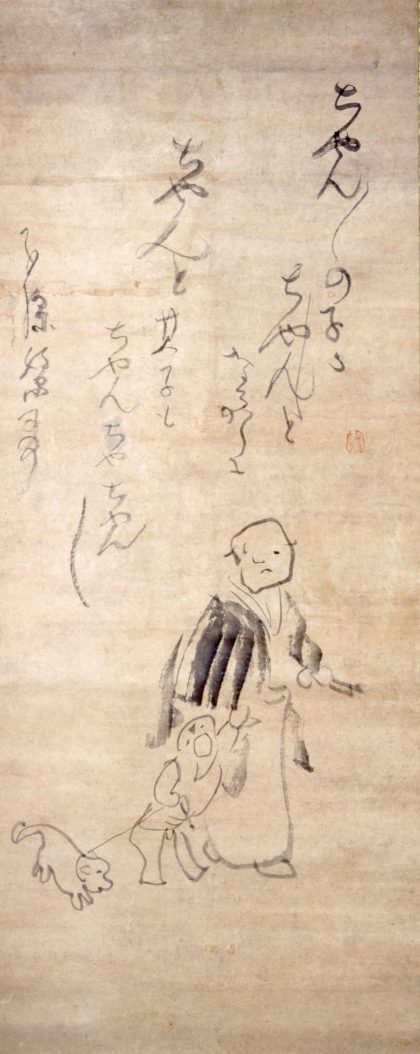

《子孫繁昌図》 江戸時代 19世紀

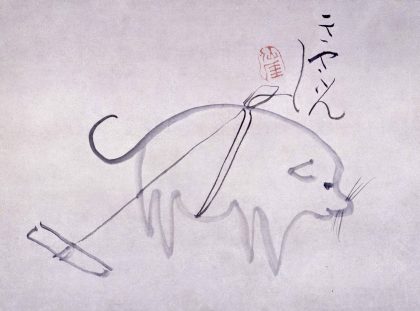

かわいらしい動物を描いた作品

《犬図》 江戸時代 19世紀

など仙厓さんの多彩な画業を幅広く楽しめるラインナップです。

できるだけ偏りがないように展示作品を選んでいますが、円相図だけはテーマ被りを承知で2点の作品を展示しています。

円相とは禅僧が自らの悟りの象徴として描くもの。つまりこれらは仙厓さんの悟りそのものということです。

まずはそれぞれの作品を見てみましょう。

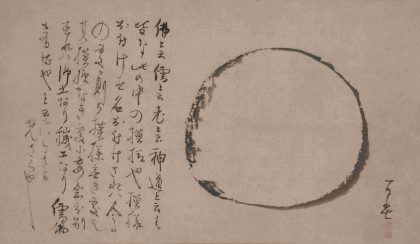

①円相図

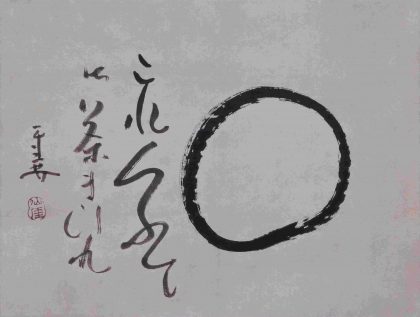

②円相図

いかがでしょうか。円を描いてその隣に賛(コメント)を添えるのは共通しますが作品からうける印象は随分と異なります。両者の印象の違いを決定づけているのは賛でしょう。①には見るからに長い文章が書かれています。内容を要約すると、世の中には仏教、儒教、老荘思想、神道など様々な教えがあるが、この円はそれらすべてを包み込むものである。それぞれの教えの違いをことさらに強調するのは円の中にある模様をわざわざ見つけ出して区別するようなもので、意味のないことである、といいます。ここには、違いではなく共通点に目を向けようという、仙厓さんの宗教者としての姿勢が示されています。

一方、②の方はいかがでしょうか。「これくふてお茶まひれ」(これでも食べてお茶でもどうぞ)というシンプルな賛が寄せられています。自身の悟りの象徴である円をお茶菓子のようにぞんざいに扱うところに仙厓さん特有のユーモアが発揮されています。

このように一見、全く異なる性格の作品に感じられる2つの円相図ですが、実は、根っこの部分では通じ合っています。

まず、①の円相図は仙厓さんが50代~60代に描いた作品。聖福寺の住職として現役バリバリだった仙厓さんは、自身の修行や弟子たちの指導のために絵を描くことも多かったでしょう。①のようにマジメな作品を数多くの子としています。こうした仙厓さんの画風に変化が生じたのが63歳で聖福寺を隠退した後のことです。お坊さんだけでなく、博多で暮らす人びとのために絵を描く機会も増えたようです。その結果、マジメな画風から親しみやすい画風へと少しずつ変化していきました。加えて、賛の内容もできるだけ短くシンプルなものへと変わっていきます。そうなると、短い言葉でいかに言いたいことを伝えるのかが課題になってくることは想像にかたくありません。

これを解決するために仙厓さんがとった方法は“言葉で伝えるようとすることをやめる”ということでした。①の円相図で示されるように仙厓さんの宗教者としての主張は、“違いではなく共通点に目を向ける”ということです。これは、“みんなで同じ思いを共有する”と言い換えても良いでしょう。これを実現するための手段は言葉である必要はありません。そもそも、禅宗は不立文字(ふりゅうもんじ:法は言葉で表すことはできない)、以心伝心(いしんでんしん:言葉ではなく心から心へと伝える)など言葉よりも体験による心のつながりを重視します。

仙厓さんにとってより重要だったのは言葉を尽くして説明することではなく、心で伝えること、すなわち、絵を見ることを通してみんなが同じ思いを共有することだったのです。

このように見ていくと、真摯な宗教者であった仙厓さんがゆるくてかわいい絵やユーモアあふれる絵を数多く描くようになった理由も得心がいくのではないでしょうか。みんなが同じ思いするために“かわいい”や“面白い”は非常に強力なツールだったのです。

仙厓さんの絵を見ていると、この作品には禅の深い教えが潜んでいるのではないか?とついつい深読みしてしまうことがあります。こうした見方ももちろん誤りではありませんが、本ブログでご案内したとおり“かわいい”、“面白い”と思ってご覧いただく見方も大正解だと思います。

展示は12月17日(日)まで。是非会場へお越しください!

(学芸員 古美術担当 宮田太樹)

2023年11月1日 09:11

さて、来たる2024年1月5日(金)から「永遠の都 ローマ展」が開催されます!

ローマといえば歴史と文化で有名ですが、気になるのがその見どころ。このブログでは、ローマのカピトリーノ美術館の選りすぐりのコレクションの中から1点をちょっとだけマニアックにご紹介したいと思います。では、さっそく見てみましょう。

こちら《ディオニュソスの頭部》と呼ばれる大理石の胸像です。

タイトルにもあるディオニュソスとは、酩酊と豊穣の神ディオニュソスを指しバッカスと呼ばれることもあります。

この作品を見て「これ知っている!」と思ったあなた。美術部もしくは美大出身の方ですね?

実はこの像は「アリアス」という名前の石膏像の原型でして、全国の高校や美大や美大向けの予備校で石膏デッサンの模型としてしばしば活用されているほど有名な像なのです。

福岡市美術館にもアリアスの石膏像がありますよ。

石膏デッサンを知らない方にはちょっとご説明を。石膏デッサンとは、白い石膏像を鉛筆や木炭で紙に描くことを指しており、何度も繰り返し描くことで、技術の向上につながるというもの。なので、絵画、彫刻、工芸のジャンルに限定されずに美術に関わりのある(あった)方は結構な確率でこの石膏像を描いた経験がある訳です。

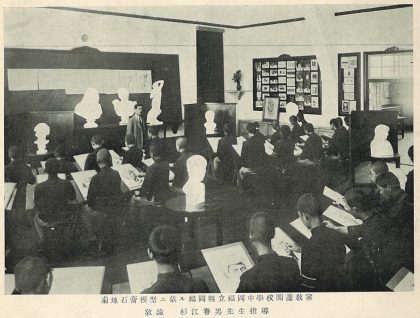

福岡県内の中学校図画教室での授業の様子(『石膏模型目録』菊池石膏より)

さて、この「アリアス」と呼ばれる石膏像ですが、名前の由来や理由について少々調べていたところ、ひょんなことから昔の石膏像のカタログを入手することが出来ました。

これは日本最初の美術教育機関である工部美術学校(現東京芸術大学)にしばしば納品していた石膏業者が作成したものです。(ちなみに社長の菊池鋳太郎は彫刻家でもあります。)

ここで件の石膏像を見つけました。

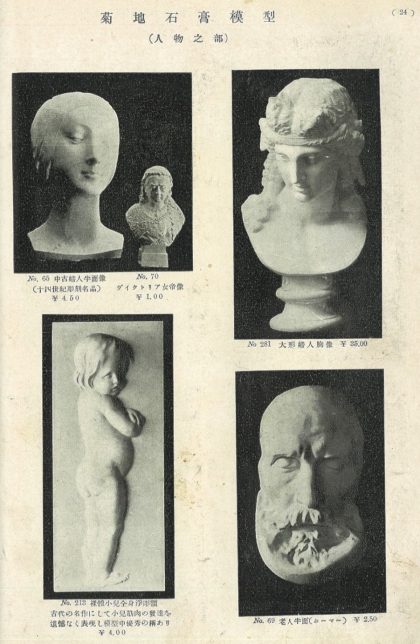

目録に記載の石膏像(『石膏模型目録』菊池石膏より)

画像の右側の写真を見てみましょう、「大型婦人胸像」と書かれています。この時点で既に女性と認識されていますね。繊細に彫りこまれた頭髪である一方、首は太く、顔立ちは中性的、確かに女性にも男性にも見えます。実は工部美術学校設立後すぐとなる1877-1878年頃には既に入手し活用していたようです(本展出品予定の松岡壽《工部美術学校画学教場》参考)。また、時を経て1955年には、石膏デッサン解説書籍の事例として「アリアス」が特集され、名前の由来についても言及されていました。以下は引用です。

「画学生の間ではアリアス(アリアドネ)で通っていますが、現在はバッカスとされている、ローマカピトール美術館所蔵のギリシァ彫刻によっています。鼻や下唇は後に補修されたのですが、もちろん石膏像ではあらわれていません。」(小磯良平、宮本三郎、鈴木信太郎『デッサンの技法』1955年)

今回紹介しているディオニュソスにはアリアドネという妻がいました。ディオニュソスとアリアドネは仲が良く、さらに出会いのエピソードがなかなか強烈なためか、絵画等でも一緒に描かれることがあります。つまり「アリアス」は「アリアドネ」に由来する、さらに言えば美術学校が設立して早い段階から「婦人像=アリアドネ」と認識されていたと仮定することが出来るのですね。「アリアス」呼びの勘違い?は実はかなり歴史も奥も深かったようです。

《ディオニュソスの頭部》は本展の特集展示にて紹介予定です。ぜひ足をお運びください!

(学芸員 近現代美術係 渡抜由季)

「永遠の都 ローマ展」

会期: 2024年1月5日(金)〜3月10日(日)

会場 :特別展示室