2023年10月25日 09:10

-10月25日(水)から「幻の古陶・現川焼―田中丸コレクションを中心に」展が始まります。そこで今回は、一般財団法人田中丸コレクションの久保山学芸員より寄稿いただきました。-

〝現川焼〟というやきものをご存じでしょうか?

余程のやきもの好きでもない限り、ご存じないかもしれません。

そもそも何と読むのか?という声が聞こえてきそうですが、〝現川〟と書いて〝うつつがわ〟と読みます。

江戸時代に肥前国(ひぜんこく)彼杵郡(そのぎぐん)矢上村(やがみむら)現川というところで焼かれたため、地名にちなみ〝現川焼〟と呼ばれています。

一般的にあまり知られていないのには理由があります。

江戸時代のわずかな期間しか焼かれておらず、忽然と歴史の表舞台から姿を消したやきものだからです。そのため伝世品が少なく、なかなか目にする機会がありません。

現川焼 刷毛地抱銀杏輪花皿(田中丸コレクション)

その現川焼の展観を10月25日(水)から12月17日(日)まで1階の古美術企画展示室で開催します。福岡市美術館と田中丸コレクションの現川焼22件を展示し、リーフレットの解説では現川焼の歴史とそのルーツに迫ります。

その下準備がようやく終わり、あとは展示作業やリーフレットの納品を待つばかりとなったある秋の日―。

現川焼が焼かれていた場所は、今どうなっているのだろうか?と、ふと気になり、長崎市現川町を訪れてみることにしました。

福岡市内から長崎市現川町へは、車でおよそ2時間。

現川町は長崎市の東部に位置しています。

長崎市のホームページによると、321世帯で人口671人(2023年9月30日時点)の小さな町です。

最初に向かったのはJR現川駅です。

JR現川駅

この駅は山間部にある小さな無人駅で、周囲にはコンビニや飲食店も無く、駅の佇まいは古き良き昭和の匂いを感じさせてくれます。

私が現川駅に到着したのが、午前10時過ぎ。

この日は祝日とあってか、ホームにはたくさんの人が長崎駅行の列車を待っています。

意外と言っては失礼ですが、利用客が多いのには驚きました。

それもそのはずで、JR長崎駅へは2駅と近く、長崎本線の列車に乗れば12分ほどで着くそうです。

そういえば、現川駅へ向かう途中、町の入口には真新しい家が建ち並んだ新興住宅地があり、近年、現川町へ移り住む人が多いのかもしれません。

さて、次はいよいよ現川焼を焼いた登窯の跡「現川焼陶窯跡(県指定史跡)」を目指します。

今から300年ほど前の窯跡なので、はたしてどうなっているのやら。

前もって地図で調べると、深い森の中にあり、現川駅からは歩いて行ける距離。

ちょうど天気も良かったので、現川町の風景を楽しみながらぶらぶらと歩くことにしました。

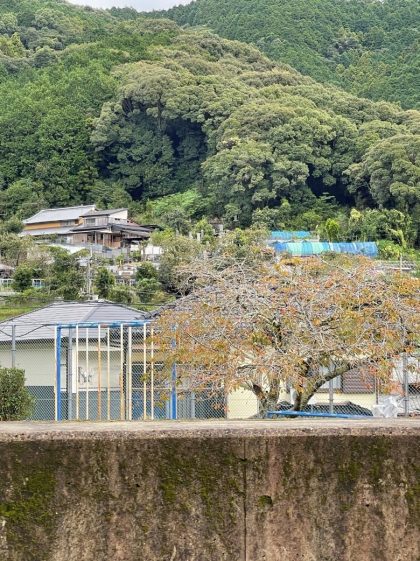

深い森の中に眠る現川焼陶窯跡(観音窯跡)

現川駅を後にし、高城台小学校現川分校跡を通り過ぎると、小さな川が流れています。

この川が〝現川〟の地名の由来となった〝現川川〟です。

現川川

地名辞典によると〝現川〟というのは「細長い地形を流れる川」を意味するとのこと。

この現川川に沿って上流の方へ進んで行くと右手に「現川焼陶窯跡 165m」という案内標識が見えます。

その矢印に従いながら、民家の間の狭い路地を通り抜けると墓地に突き当たります。

ここにも親切に「現川焼陶窯跡 25m」の案内標識が設置されています。

現川焼陶窯跡の案内標識

目的地までは、あと25mです。

と、その矢印が示す方向を見た時です。

山道が倒木で塞がれ、宙には蜘蛛の巣が幾重にも張り巡らされて、行く手をはばんでいるのです。

鬱蒼とした森の中へ続くその山道は、人ひとり通れるほどの狭さで、この道以外に歩いて行けるようなところも見当たりません。

一瞬たじろぎましたが、せっかく福岡からはるばる来たのに、これぐらいのことで引き返すわけにはいきません。

しかも、あと25mなのです。

あまり気持ちが良いものではありませんが、そのへんに落ちている棒切れを拾い、蜘蛛の巣を払い落としながら、その急斜面の山道を登ることにしたのです。

この日の天気は曇りのち晴れで、気温は25℃。

前日の雨のせいで湿度が高く、ぬぐってもぬぐっても汗が滴り落ちてきます。

そして、息も絶え絶えにようやく倒木のところまでたどり着いた瞬間、今度は前方から「シャーッ」という何やら不気味な音がし、恐る恐る音のする方を見ると、倒木の上でヘビがとぐろを巻いて威嚇してきたのです!

さらに、その倒木の向こうには、羽音を立てて浮遊するスズメバチの群れ!!

私の顔から一瞬にして表情が消え、一目散に逃げ出したのは言うまでもありません。

〝泣きっ面に蜂〟とは、まさにこのことです。

そして、なぜだかわかりませんが手の指が痒い―。

現川町を後にした帰りの車の中で、この続きは寒い冬の季節にしようと、少し赤く腫れた指をさすりながら一人呟くのでした。

一般財団法人田中丸コレクション 学芸員 久保山炎

2023年10月18日 13:10

10月も半ばとなって気温が下がり、やっと秋の気配を感じる爽やかな気候になってきましたね。福岡市美術館の11月といえば、秋の教育普及プログラムとして毎年11月初旬に開催する「ファミリーDAY」です。これは福岡市美術館の開館記念日である11月3日に合わせ2013年より企画しているもので、今年で開催10周年を迎えます。ファミリーDAYの期間中には「みて、きいて、はなして、つくって!家族で楽しむアートミュージアム」をキーワードに、毎年小さなこどもから大人まで家族が楽しめる様々なプログラムを企画し、これまでも多くのファミリーに参加してもらってきました。

今年のファミリーDAY開催日は11月3日(金・祝)、4日(土)、5日(日)の3日間。この間は毎日10時から15時までの時間帯で各種のプログラムを実施します。事前予約制のものもありますが、予約なしで当日参加いただけるものも行います!さらに、開館記念日の11月3日(金・祝)はコレクション展の観覧料も無料となりますので、家族みんなで気軽に福岡市美術館に遊びにいらしていただければと思います。

美術館HPではWebチラシの公開と、事前応募制のプログラムの参加もすでに受付中ですが、このブログでも改めて3日間の内容をお知らせします。

【予約なしで参加できるプログラム】

日時:11月3日(金・祝)~5日(日)、毎日10:00〜15:00に開催。いずれのプログラムも参加は無料ですが、展示室に入るものはコレクション展観覧料が必要なものもあります(中学生以下はコレクション展観覧料無料)。

★『かいとうキッズ、美術館の謎をとけ!』

★『かいとうキッズ、美術館の謎をとけ!』

対象年齢:5歳くらいから

これまで毎年開催してきたクイズ形式のプログラムです。“かいとうキッズ”になって美術館や作品についてのクイズに答えながら、館内を探検してみよう!

★『ミニミニワークショップ』

★『ミニミニワークショップ』

対象年齢:未就学児とその保護者

定員:5組(入れ替え制) ※予約不要で、入れ替え制となります。

美術館2階、“キッズスペース 森のたね”にて行います。アーティストのオーギカナエさんが制作した「森のたね」から3つの素材を取り出して「森のなかま」をつくります。小さな子どもを対象にした制作体験です。はじめてのワークショップに挑戦してみてください。

★『つくって、遊ぼう!コブウシくんとおすもうさん』

★『つくって、遊ぼう!コブウシくんとおすもうさん』

対象:小学生〜

定員:6人程度(入れ替え制) ※予約不要で、入れ替え制となります。

コブウシ土偶など美術館の作品が動く人形に。好きな色をぬって、つくって遊ぼう!

★『お面をつくって作品に変身!』

対象:3歳くらい〜

定員:10人程度(入れ替え制) ※予約不要で、入れ替え制となります。

美術館で展示中の作品がぬり絵になりました。ぬり絵に挑戦したら、お面をつくって変身しよう!

【事前応募が必要なプログラム】

以下の4つのプログラムは3日~5日の間に、各一日の開催となります。

HPイベント(https://www.fukuoka-art-museum.jp/event/101589/)の詳細をご覧いただき、メールか往復はがきにてご応募ください。応募者多数の場合は抽選となります(応募の締切:10月23日[月]必着)

★『つくってわかる 額縁のひみつ』

日時:11月3日(金・祝) 13:00~15:00

参加者:小中学生とその保護者

定員:20人(応募1通につき4人まで)

美術館の作品に使われている額について探り、じぶんの額縁作りに挑戦します。

★『初めてのベビーカーツアー』

★『初めてのベビーカーツアー』

日時:11月4日(土)①9:30~10:10 ②10:40~11:20

対象:1歳半くらいまでのこどもとその保護者(ベビーカーか抱っこひもで移動)

定員:各回5組(応募1通につき3人まで)

赤ちゃんと美術館に行っていいの?という声に「もちろんです」と答えたいという思いから2019年に始めたツアーです。館内をベビーカーでお散歩しながら、他の赤ちゃんと保護者と一緒に作品を鑑賞します。

★『版画で仙厓さんの布バッグをつくろう!』

★『版画で仙厓さんの布バッグをつくろう!』

日時:11月4日(土)①10:00~11:30 ②13:30~15:00

講師:三枝孝司(九州産業大学芸術学部教授)

対象:小中学生とその保護者

定員:各回30人(応募1通につき4人まで)

版画のしくみや特徴を知って、コレクション展示「仙厓展」の作品を鑑賞して、講師の三枝孝司(さいぐさこうじ)さんと一緒に作品を布バックに刷ってみるワークショップです。

藤浩志《ヤセ犬》

★『アーティスト藤浩志さんとヤセ犬をつくって散歩する』

日時:11月5日(日)①10:00 ②11:00 ③13:00(制作は各回1時間程度)

講師:藤浩志(美術家)

対象:小中学生とその保護者

定員:各回6組(応募1通につき4名まで)

当館の所蔵作家である藤浩志(ふじひろし)さんと一緒に、藤さんの作品シリーズから「ヤセ犬」をつくって館内をみんなでお散歩します。

ファミリーDAY期間中は、上記のような催しを毎日盛りだくさんで開催するほか、前回のブログでご紹介した当館新収蔵作品、塩田千春《記憶をたどる船》https://www.fukuoka-art-museum.jp/blog/103846/や、10月25日(水)よりスタートする「幻の古陶・現川焼―田中丸コレクションを中心に」展(12月17日迄)もご覧いただけるなど、コレクション展示も充実しています。

現在、ファミリーDAYを担当する教育普及係と講師をお願いする先生やアーティストの方とで、11月に向けてどんなことをしようかという相談を重ね、頭をひねりながら準備を進めています。

ぜひ皆さまのご来館とプログラムへの参加をお待ちしています!

(教育普及係長 髙田瑠美)

2023年10月10日 09:10

FaN Weekの開幕日である9月16日(土)、福岡市美術館では、2階近現代美術室Cでは、塩田千春氏によるインスタレーション作品《記憶をたどる船》が公開されました。当館のために制作され、新たに当館のコレクションに加わった作品です。

今回のブログでは、この《記憶をたどる船》について、レポートしたいと思います。

近現代美術室Cで開催中の「コレクションハイライト②美術散歩にでかけよう」、本作は、4つ目のコーナー「歴史と記憶の都市-未来へ」の中央に設置されています。C室に入ると右奥に大きな赤い面が見えるので、順路にさからって見に行きたい衝動に駆られると思いますが、その気持ちはおさえ、まずは順路どおりに進んでください。

©JASPAR, Tokyo, 2023 and Chiharu Shiota

順路にそっていくと、展示室後半、カプーアの青い作品、そしてキーファーの飛行機の先に、本作が姿をあらわします。C室の天井高にあわせて制作されたもので、そのサイズは、高さ5m×幅5m×奥行2.8mと、大変大きな作品です。

©JASPAR, Tokyo, 2023 and Chiharu Shiota

©JASPAR, Tokyo, 2023 and Chiharu Shiota

絵巻物を広げたように斜めに広がるネットから無数の赤い糸が垂れ下がっています。床には、鉄製の船が置かれ、船の上には、船から湧き出たかのようにたくさんの写真が糸の中に散りばめられています。床から天井へとつながる斜めの構図は、過去から未来への時間軸を示しています。船は、過去から現代まで人や荷物を運ぶことで、世界とつながってきた福岡の交流の象徴です。無数の赤い糸は、これまでの、またこれからの航路やそれによって結ばれてきた人のつながりを示しています。散りばめられた写真は、福岡の歴史にまつわる資料や画像、また福岡で撮影された家族写真や記念写真が使われています。

©JASPAR, Tokyo, 2023 and Chiharu Shiota

せっかくですので、本作ができあがるまでの経緯も少しご紹介します。

今回、プランを作成いただく際、当館からは所蔵品として今後長く展示活用していくため、作家がいなくても再設置可能なもの、というリクエストを伝えました。塩田さんといえば、空間全体に糸が張り巡らされているインスタレーション作品がよく知られていると思います。そうした作品は、展示場所にあわせて、その場で数週間かけて制作するのだそうです。しかしその方法では美術館職員だけでは、再設置は困難です。

そこで今回は、塩田さんに事前に来福していただき、この展示室を体感された上で、4つのプランドローイングを制作していただきました。それをもとに、ベルリンのスタジオでの試作を経て、ひとつのプランにしぼり、今回の作品ができあがりました。塩田さんにとっても初めての形状だったそうですが、再設置可能なシンプルな構造でありながら、空間的に広がりのある作品となりました。

本作は、今後常設的に展示していく予定ですが、展示室の改修などどうしてもの場合は、取り外すことが可能です。その場合は、つり下がっている写真をはずし、天井に取り付けているバーをおろし、ネットと糸の部分はくるくると巻いて、船とともに保管、ということになります。

作品の中に使用している約110枚の写真についても触れておきます。福岡の歴史にまつわる資料や画像の多くは、福岡市博物館より多大な協力を得、提供していただきました。また、主にボランティアスタッフに声掛けし、福岡で撮影された家族写真や記念写真の現物を提供していただきました。ご協力いただきました福岡市博物館のみなさま、現物の写真を提供してくださったみなさま、本当にありがとうございました。

本作は、撮影可能となっております。見る角度によって、印象も大きくかわります。さまざまな角度からの鑑賞・撮影を楽しんでください。福岡の歴史や記憶を織り込んだ本作。鑑賞したおひとりおひとりの記憶に織り込まれ、それぞれの物語や未来が紡がれるといいなあと思います。

余談ではありますが、再設置可能だけれども、展示作業が大変なインスタレーションの代表格(自分史上)、福岡アジア美術館所蔵のリン・ティエンミャオ《卵 #3》(→こちらからみられますhttps://faam.city.fukuoka.lg.jp/exhibition/18828/)が、現在「ベストコレクション」展(2024年4月9日 (火)まで)で展示されています。床においているたくさんの糸の球が、中央のバナーの女性像と糸でつながっているという構造ですが、これは毎回展示のたびにひとつひとつつなげていくので、時間を要する作品です。

さて、今年のFaN Weekは10月22日(日)まで、残り約2週間となっております。

当館では、近現代美術室Bにて「コレクターズⅡ アートに生きる3人」が開催中です。

その他、福岡城で開催中の「福岡城アートプロジェクトⅡ:福岡現代作家ファイル2023」には、第1回福岡アートアワードの受賞作家である鎌田友介さん(@伝)潮見櫓)、チョン・ユギョンさん(@旧母里太兵衛邸長屋門)が出品中です。Artist Cafe Fukuokaの旧体育館の「福岡アジア美術館アーティスト・イン・レジデンス成果展」として、ジン・チェ&トーマス・シャイン(チェ+シャイン・アーキテクツ)の作品も必見です。上記、美術館以外の展示は、金、土、日のみですので、ご注意の上、お出かけ下さい。

★★第2回福岡アートアワードのアーティスト募集中(10月31日(火)まで)★★

(近現代美術係長 山木裕子)