2023年7月26日 09:07

今年の4月から、福岡市美術館では3年ぶりに定時のギャラリーツアーが再開したことを以前このブログでもご紹介しました(https://www.fukuoka-art-museum.jp/blog/82610/)。常設のコレクション展示室が開いている日には基本的に毎日午前、午後と2回開催しているこのツアーで、ガイド役を担っているのは、「ガイドボランティア」として美術館の活動に参加してくれているボランティアの皆さんです。

福岡市美術館のボランティア制度は1979年の美術館開館と同時にスタートしており、今年で44年目。現在は「ガイドボランティア」の他に、「新聞情報」、「図書整理」、「美術家情報整理」と活動内容ごと4つのグループに分かれて、合計140人余りの方が参加してくれています。各グループはさらに曜日ごとに分かれ、美術館の学芸スタッフと情報共有しながら、それぞれガイドや資料整理作業、定期的な勉強会などの活動を行っています。ただ、ここ数年は新型コロナウイルスの影響が大きく、定時ギャラリーツアーが一時期休止となったり、資料整理の活動が隔週になったりと、以前と同じようには進められないことも多くありました。そのような中、6月に久しぶりに実施できた活動のひとつが、美術館を離れての館外研修です。少し時間が経ってしまいましたが、今回はその時の様子をご報告したいと思います。

久しぶりの館外研修では、ふだん直接様子を知るチャンスがありそうでない、他館のボランティア活動について体験し、お話を伺って交流しよう!ということで希望者を募り、こちらの施設(写真をご覧ください)にお邪魔してきました。このバナー、館名が書かれているのですが読めますでしょうか?

なんと書いてあるか読めますか?

こちらのバナーに書かれた文字らしく見えるものも、実は作品のひとつで中国人美術家、シュ・ビン(徐冰)によって創られたアルファベット漢字で “Fukuoka Asian Art Museum”と書かれているそうです。

…ということで、訪問したのは中洲川端にある福岡市立の美術館・博物館施設のひとつ、「福岡アジア美術館」です。

福岡アジア美術館は世界で唯一、アジアの近現代美術を系統的に収集・展示している施設で1999年の開館です。同じ福岡の市立美術館として、こちらでも開館以来ボランティア制度を取り入れています。ただ、話を聞いてみると活動内容やグループ制度は福岡市美術館とは違っている点もありました。福岡アジア美術館では参加する全員が「交流ボランティア」として登録されていて、そこからさらに細かく「案内・解説ボランティア」、「図書資料ボランティア」、「アーカイブボランティア」、「広報ボランティア」、「読み聞かせボランティア」、「活動支援ボランティア」の6つのグループに分かれるそうです。作家のレジデンスプログラム(滞在制作)を行うこともあるため、その対応や協力をすることもあるのは大きな特色であり、また、各グループ活動について月2回以上、1回2時間以上の参加という条件を満たせば、希望次第で複数のグループに登録できるという体制も市美とは異なる点でした。

今回の研修では、アジア美術館でボランティア同士の情報交換やグループ間のつながりを調整している活動支援ボランティアの皆さんが中心となって、当日のスケジュールや交流会を整えてくれました。

福岡市美術館と福岡アジア美術館のボランティアさんで集合!

はじめに少人数に分かれてギャラリーを見学。対話型の作品鑑賞をしたり、解説をしていただいたりで1時間ほどご案内いただきました。

まずは美術館のコレクションを展示しているアジアギャラリーをボランティアさんのガイドで見学しました。いつもは市美でガイドとして来館者をお迎えしている人も、この日は作品について見て考えたり、話を聞く側に。身近なようで知らないことも多いアジアの国々のことや、作家の文化的背景、作品のテーマやモチーフのことなど、個別に鑑賞するだけではわからないところまでガイドしていただき、展示作品との距離が縮まる時間でした。

また、展示室以外にも図書スペース、“アートカフェ”や、アジアの絵本の読み聞かせなども行っているキッズコーナーについてもご案内いただきました。

“アートカフェ”は、アートとカフェと本が同時に楽しめるオープンスペースで、たくさんの開架図書を気軽に閲覧することが出来ます。

ギャラリーの見学後、後半は交流会に移って、各活動グループ別に両館ボランティアさん同士が席を囲んで直接対話、フリートーク!の時間です。ガイド(案内解説)ボランティアのグループではそれぞれが来館者を案内する際に困っていることや、他の人はどう工夫しているんだろう?といったことを情報交換。また、資料情報系の活動をされている皆さんが集まったグループでは、お互いの館の資料データの整理方法のことや、これまで蓄積してきたデータがアーカイブとして美術館でどのように活用されていくとよいのだろう、といったことについて意見が出されていました。

ボランティアさん同士でアレコレ情報交換。グループによってはかなり盛り上がったようです。

限られた時間ではありましたが見学から交流会まで、ボランティアさん同士もリラックスするにつれて話も弾んで、貴重な機会となったようです。研修後の感想では参加できてよかったという声や、他館ではこういう風に活動している点がよい、ここは羨ましいと思ったなど、学芸にも参考になる率直な言葉が寄せられました。

福岡市美術館では様々な経歴をお持ちの方が展示やプログラムに興味を持って、ボランティア活動に参加してくれています。ベテランから新規加入の方まで、ひとりひとり経験や考え方も異なる皆さんですが、そうした多様なひとが集まることも美術館という場にとっては大切な活力源となります。当館ボランティアの新規募集は5年毎となり、次は2024年度の予定です。今後も、館内のプログラムや今回のような館外研修まで、ボランティア活動についても時々ご紹介していければと思いますので、ご興味を持たれた方はぜひ今後の活動にご注目ください。

(教育普及係長 髙田瑠美)

2023年7月19日 09:07

展覧会風景

タイトルはイギリスの登山家ジョージ・マロリーの有名な一言ですが、現在、2階の近現代美術室Aにて「山好きな画家たち」を2023年8月27日(日)まで開催中です。展覧会ではヒマラヤ山脈をテーマにした巨大な作品《ヒマラヤの朝》もあり、暑い季節に負けず涼しい気持ちになれると思います。…が、今ネットで確認したところヒマラヤ山脈の一つであるエベレスト山は朝8:45の時点で-24℃(高度8850m地点)。涼しいを通り越して凍えそうです。

お知らせ(?)も済んだところで今回の展覧会に関わる裏話として「なぜ山を選んだのか」という話をしたいと思います。きっかけは同時期に開催中の夏休みこども美術館2023「うつくsea!すばらsea!」に対抗するため。海があるなら山も見せたい、でもこの対抗心はあまり表に出したくないからタイトルはあっさりにしたい!といったそんな大人げない動機がありました。とはいえ、実は前々から温めていたネタで良いタイミングと思い企画会議で提案した次第です。実は当館は山をテーマにした作品をそこそこ数多く所蔵しています。単純に所蔵品検索で「山」「岳」「峰」と名前を変えて所蔵品検索してみると、海や空(もしくは天)よりも点数が多く見つかります。このように山をテーマにした作品が多くあるので、様々な形で紹介することが出来るのではないか?そのようなことを考えたわけです。調べてみるうちに色々と面白いことも分かってきました。現在私たちが楽しんでいる登山というものは明治以降に広まったもので、それまでは狩猟や漁猟、山菜取り、炭焼きといった生活を目的としたものや山岳信仰のために山に立ち入るということがほとんどだったそうです。ひとつ信仰の事例として出品中の吉田博《冨士拾景 山頂剱ヶ峯》(1928年制作)の中から山頂を目指す人々の服装に注目してみましょう。ほぼ全員が白装束で笠を被っており、中には杖を用いている人もいます。これは富士講と呼ばれる山岳信仰の一つで、登拝時に行衣・金剛杖・笠を着用していることが特徴なんだとか。何人か背中が赤いのは、背に講印や富士登山記念朱印を押す方もいたためかもしれません。昭和のはじめに制作された作品ではありますが、信仰が作品という形で記録されているのはまた面白いと思いました。

--420x255.jpg)

吉田 博《冨士拾景 山頂剱ヶ峯》1928年(部分図)

今は気軽に登山をする方も多くなり、私もブームに流され一度だけ富士山に登ったことがあります。山頂から見下ろす雲海、肌に鋭く刺さるような冷たい空気、山頂で飲んだ豚汁(600円)や水(500円)の美味しさ等、得られた感動や心地よさはもちろんありました。しかし相応の疲労感、高山病で苦しむ後輩とのやり取り等、気を緩めるとやはり命に関わるため、山をなめるな、という先人の教えを心から理解することが出来ました。

-420x196.jpg)

吉田 博《冨士拾景 朝日》1926年(部分図)

と言いつつも何故かまた登りたくなるんですよね。今回は山に魅了された画家が描く作品を展覧会で紹介していますが、出来れば彼らに何故、山に登るのか?と直に聞いてみたいところです。

学芸員(近現代美術係) 渡抜由季

2023年7月12日 09:07

近現代美術室Bでは「時代で見る美術 1940年代」展を開催中です。

本展では1940年代に制作された作品を26点、作家のプロフィールとともに紹介しています。戦時下と戦後にかけて、時代の変化にもまれながら作家たちがどのような仕事をしたのか、表現やモチーフから感じ取っていただける展示になりました。

余談ですが、私は育休を3月末まで取っており、復帰後初めて担当した展示となりました。昨年の秋口、(来年は元気に仕事ができていますように)と祈るような気持ちで展示を担当したいと手を挙げたのが昨日のことのようです…。

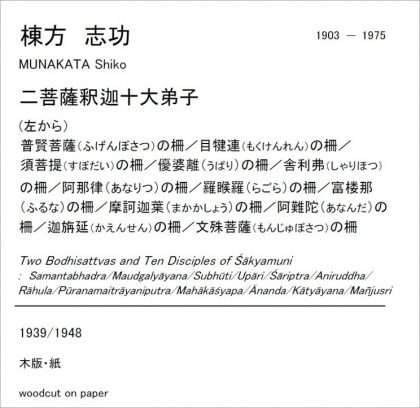

さて、今回のブログでは、本展の中で最も広い面積を占める棟方志功の木版画作品《二菩薩釈迦十大弟子》についてのエピソードをご紹介したいと思います。

本作は12点で一揃いで、それぞれに釈迦の10人の弟子と2尊の菩薩が表されています。四角い画面をはみ出しそうな登場人物の表情やポーズはユーモラスで、棟方が版木を削る音がガリガリと聞こえてきそうです。奔放さと厳しさを兼ね備えた、棟方の神仏画の魅力を堪能できる作品であり、1956年のヴェネツィアビエンナーレで版画部門の大賞を受賞した、日本の美術が国際的に認められた記念碑としても位置付けられます。

展示風景(写真右奥が二菩薩釈迦十大弟子)

本作は、戦中から戦後、ある意味二つの時代をまたいで完成した作品です。作品の横に掲示されているキャプションには、1939/1948と、二つの制作年が書かれているのにお気づきでしょうか。実は、1945年の東京大空襲で、棟方の自宅にあった版木はすべて焼けてしまったのです。このときに《文殊菩薩の柵》と《普賢菩薩の柵》の2枚の版木も失われておりました。1948年に2点の菩薩像を改刻し、今の12点一揃いとなっています。

作品のキャプション

この《二菩薩釈迦十大弟子》、展示の際にちょっとした問題が発生しました。

「12点の順番は本当にこれでよいのかな」

展示をする前に、12点を仮置きして並べていたところ、この順番である根拠が乏しいのでは?と上司に指摘されたのです。はっとしました。私は過去の棟方の回顧展の図録の掲載順にならって12点を展示するつもりでしたが、別のエディションを所蔵する当館以外の美術館と、作家の記念館と、所蔵館によって12点の順番は違うのです。これから展示しようとする作品がなぜこの順番で並ぶのか、根拠をもって示すことができせんでした。

咄嗟に考え着いたのは次の3つの方法。①1979年に当館で開催された「アジア美術展」の際の出品順に従う。②1956年のヴェネツィアビエンナーレでの出品順にならう。③棟方志功の指示書を探し、それに従う。

同僚にアジア美術展の写真を探してもらいましたが、残念ながら棟方作品の展示風景は出て来ませんでした。また、ヴェネツィアビエンナーレの展示記録も、見つからず。棟方志功記念館さんにお聞きすると、同じ版木から刷られたものでも、屏風仕立てのものと、額に入ったもので順番が異なるとのこと。

(うーん……。決め手がない。)

どうしようか、と作品を持ちあげたとき、気づいてしまいました。裏のラベルに順番が書いてあったことを……。調査していた時には完全に見落としていましたが、作品の裏にはきちんと、筆で1から12までの数字が書いてあったのです。灯台下暗しとはこのこと!晴れて12点は、右から番号順に展示されることになったのでした。

今回のことで、アジア美術展の再現展示をする夢も膨らみ、棟方作品の来歴にも想いを馳せることができました。そして何より、「収蔵庫で作品を見る時は、裏のラベルにきちんと目を通すこと」という教訓を得ました。(それって基本中の基本では?)

ともかく、12点並んだ《二菩薩釈迦十大弟子》、なかなかの壮観です。結果として、顔の向きや衣の表情にメリハリが感じられる並び順なのではないでしょうか。お越しの際は、椅子に腰かけて、全体を見渡しながら観察してみてくださいね。

「時代で見る美術 1940年代」は、9月10日(日)まで開催しています。ぜひお越しください。

学芸員(近現代美術係) 忠あゆみ