2025年10月1日 09:10

どーも。総館長の中山です。少し前のことですが、7月の学芸会議で特別展の企画についての議論をしていて、ちょっと熱くなり、いろいろ言いすぎてしまいました。歳をとると普通は自制心が働くようになると思うのですが、わたしの場合は時々ブレーキが故障してしまうようで、反省しております。

強く言いすぎたのは、展覧会はコンセプトなのか作品なのかという論点で、いったい何のこっちゃと思われるでしょうが、「コンセプトで感動したことなんかないぞ。作品で感動するんだ!」みたいなことを口走ってしまったのです。そのときの頭の中は、9月20日のつきなみ講座「美術と言語と人工知能」というテーマで煮えたぎっていたのです。言い訳ですけど。たぶん、会議に出席していたみなさんは、「中山はいったいなにを熱くなって訳の分からんことを口走っているのだ?」と思ったでしょう。で、もう講座も終わりましたので脳味噌は冷えています。冷えたので、少しだけ整理しておきたいと思います。なにしろ講座は散らかしっぱなしの子供部屋みたいになってしまいましたので。

例えばアンドレ・ブルトンのシュールレアリスム宣言や、コンセプチュアル・アートみたいに、言語の存在とか、言語による論理的考察という、いわばごくごく普通に「人間が物事を考えるときの筋道」を強く意識した芸術運動が20世紀にはありました。前者はどちらかというとそういう言語の働きを否定したい立場。後者はむしろそっちが大事という立場です。詩人や造形作家が芸術と言語の関係を気にするように、学芸員も美術作品と言語の関係は気になるんです。いつも解説文を書いていますからね。それに、展覧会を企画するときは、どちらかというと言葉というか、概念が先にあることが多いですし。

美術や音楽などは、鑑賞者からすれば「世界の中心に感覚が置かれている世界」です。でもこうした分野について感想を述べたり議論したりするのには言語が必須になります。あたりまえですけど。美術もコミュニケーションの手段であるという一面を持っていますが、伝えようとするのは言語のように明瞭ではないことが多いと思います。まあ、わたしみたいに言語さえ明瞭ではない人間もいますけど。

こういう言い方をすると語弊があるかもしれませんが、伝えようとする内容が明瞭な美術作品は、わたしにとってはあまりおもしろくないことが多いかな。偏見ですけどね。でも、最新の言語学者さんたちの言説を吟味すると、「本質的な特徴において、美術と言語は同じであるby中山」みたいな結果も浮かび上がってくるのです。多分、美術だけじゃなくて芸術全般の本質が言語とほぼほぼ同じ。どちらもひとつの脳の働きなのですから当然かもしれません。担当している部位も右と左のおとなりですし、普通にはつながっていますし。

ただ、いまの世の中、言語のほうに偏りすぎていないかとも思うのです。言語の力が世界を支配している気がします。多くの分野で、言語化が得意な人がスポットライトを浴びている。会社で出世する。お金を儲けている。そんなのあたりまえのことだと思われるでしょう。それのどこが悪いのかとも、思われるでしょう。頭がよいという評価も、つきつめていえば言語能力という基準に基づいているのかもしれません。そのこと自体は決して悪いことじゃないと思うのですが、例えば言葉の中身が問題なのに、強い言葉で、大声で、自信たっぷりに、ジェスチャーもまじえながら、これが正しいのだ、と断定的にしゃべっている人(頭に浮かんでいる人が誰だかは言えませんが)だけがいつも目立っているような気がしてしまうのは、わたしだけでしょうか。

これは講座では言及するのを忘れてしまったトピックなのですが、アメリカの心理学者アルバート・メラビアンが1971年に提唱した「話し手が聞き手に与える影響は、視覚情報が55%、聴覚情報が38%、言語情報が7%である」という有名な法則があります。この数字が正しいかどうかはわかりませんが、目に見えていたり耳に聞こえている感覚のほうが、話されている言葉自体よりもずっと大きく聞き手に影響する、ということらしいです。つまり、相手の眼を優しく見つめて、微笑みかけながら「君のこと、大嫌いだ」と、ちょっと甘くて低い声でささやいても「絶対ウソでしょ」となる。なるほど。わかる気がする。

だったら感覚が言語よりも大切だと証明されているみたいだから、それでいいじゃないか、となりますね。そうなんですけど、逆にこの法則をうまくあやつると説得力が爆上がりするわけです。人間の感覚は正直だと思います。だから悪用もされる。だまされやすい。いつもだまされている。口先だけの詭弁を見抜く感覚こそが、現代人に必要なスキルなのかなあ。まあ、古代ギリシアでもそうだったみたいですけど。

このことは、言語に含まれている情報よりも、感覚に含まれている情報のほうが圧倒的に多い、ということと関係しているかもしれません。見えていることを言葉にしても、ごくごく一部しか示せない。そのことをわたしたちは、体感として知っている。言葉にはできないけれど、感覚から多くのことを受け取っているのです。

そこからさらにつきなみ講座では暴走して、「言語は所詮、他人の頭。言語は嘘をつくための道具である。by中山」などといった極端な、それこそアクセル全開の言語万能世界批判論も展開しました。論理の筋道は個人の自由意志だと思っている思考方法さえ、経済原理(アメリカ)や政治原理(フランス)など、国の言語と国語教育のやり方で決まってしまうとか。日本人は社会原理でものを考えるように教育されているみたいですよ。そういう研究もあるのです。かといって、実は絵画も嘘はつくし、百パーセント自分の頭から生まれたものでもないのですが。

水辺に建つ福岡市美術館

Stable Diffusion XL, Fooocus による。Promptは ”Fukuoka Art Museum, located on the waterfront”

ところで、上の2枚はつきなみ講座で使った画像生成AIの画像です。多分著作権は問題ないので載せます(笑)。「水辺に建つ福岡市美術館」を写真のようなクオリティで描きなさいと英語で命令しました。今なら日本語でも作ってくれます。よくできていますが、これはつまりAIは福岡市美術館を知らない、ということも意味しています。だって想像上の絵になっていますからね。

この画像は、言葉の意味を人間のように考えて作ったものではありません。言い方が難しいですが、要は「水辺」という記号と一致する蓋然性が高い画像(川辺とか海辺とか湖)に、「美術館」という記号と一致する蓋然性が高い画像(このAIは近代的、未来的で大型の建築物だろうと確率計算した)を重ねて描いたということになります。このAIに当館の実物の建築画像を何百枚か使ってrolaという参考書を渡して勉強させてから作らせると、いろんなアレンジもありながら、ほぼ当館の実物みたいな画像を描き出します。面倒なのでやってませんけど。

AIはわたしたちが使う自然言語では物事を処理しませんし、できません。AIのための形式言語(プログラム言語も含む)で計算するのです。すごい言語を発明したものです。機械で計算できる言葉なのですから。多言語モデルLLMと呼ばれるAIだと何兆という単位の言葉を学習していますから、とんでもないです。でもその実、数理ではなく物事の実際の意味を知っているかといえば、知らない。いつもすぐに文章で答えを出してくれるAIとやりとりをしたあとで、「君はよく物事がわかっているね」とAIに向かってわざと言いました。すると「理解していると思われるようにふるまっているだけです」と正直に答えてくれました。本当の話です。AIって正直なんです。人類を滅ぼしたりしないです。

少なくとも現在のところですが、AIは嘘をつけないので、詭弁もつかえません。アブダクション推理という人間がよく犯す論理的な間違いも不得手です。記号と記号の関係はわかっても、記号と実際のものを結びつけることができない記号設地問題は、リンゴ=Appleはわかるけれど、実物のリンゴの手触りや味なんかは体験していない。つまり現実世界を知らないということを意味しています。これは禅宗でいう「冷暖自知」に似ています。釈迦の教えを言葉として理解しても何の意味もない。禅はそう主張するのです。冷たいのか温かいのか、水は飲まないとわからない。悟りは言葉だけで得られるものではないですよ、ということです。シンギュラリティ(技術的特異点。人間の理解や予測を超えた技術的な変革が起こる状態)を通過したAIは、悟れるでしょうか。

言葉で答えられることなんてしれている。言葉では表現できない答えを「悟り」とするのが禅宗です。だから禅宗は「不立文字」といって言葉を否定する。そのくせ、「不立文字」とはなにか、「悟り」とはなにかを説明しようとやっきになった結果、禅宗は膨大なテキストを残しました。自己矛盾していますよね。

現在「仙厓展」が開催中(~10月19日まで)ですが、最も大事な答えは言葉ではない。仙厓さんの作品は絵と言葉でできていますね。画賛といいます。だいたいのところ、絵が問題や問いかけになっていて、賛が答えになっているんです。仙厓さんは優しいので、すぐに答えを言ってしまう。ごくまれに、絵だけしかなくて、賛文がないのもあります。その場合は、答えは自分で考えろ、ということなのでしょうか。

わたしたちが言葉で考えるのは、答えを出したいから。これも極論ですが、「言語とは答えである。by中山」だと思うのです。「あれはなに?」「○○だよ」なんて会話、幼児と大人ではよくありますね。モノの名前も答えです。名前をつけると手っ取り早く答えになる。名前を教えてもらったからと言って、必ずしも納得できるかというと、そうでもないのですけど。現代はあまりにも答えを求めすぎているように思えます。

いまの例えでピンときましたよね。わたしが言いたい極論は、「美術とは問いである。感覚とは、問いである。by中山」なです。いまの世の中は、きちんと問いかけをしないまま、答えばかりを求めてしまう世の中なので、言語万能世界になってしまうのです。ほら、AIがもてはやされるのは、すぐに答えを言ってくれるから。でもAIは答えの意味をわかってはいません。そのかわり、強い言葉で、ゼスチャー入りで、大声で主張はしません。それがいいところかな。

さて、ブログもとっちらかってしまいました。えらく長くもなってしまいました。そうそうみなさん。わたしの詭弁にだまされてはいけませんよ。念のため。

(総館長 中山喜一朗)

2025年9月23日 12:09

『福岡現代作家ファイル2025 牛島智子《くちなしパンを食み スピンするウサギ》』

*キャプションのある写真以外は、上記展覧会の会場風景

天神のONE FUKUOKA BLDG.(ワンビル)1階に展示されている、『福岡現代作家ファイル2025 牛島智子《くちなしパンを食み スピンするウサギ》』(−9月28日)をもうごらんになったでしょうか。ワンビルの吹き抜けの空間に広がるのは、ウサギを表した立体、平面の作品や正多面体のオブジェ、周期表をモチーフにした平面作品やシェイプトキャンバスの作品たち。八女市出身の牛島智子さんは、1980年代から平面と立体を横断する制作をされており、近年特に精力的に展覧会を重ねておられます。2024年度には第3回福岡アートアワードの市長賞を受賞され、作品を当館で収蔵することができました。

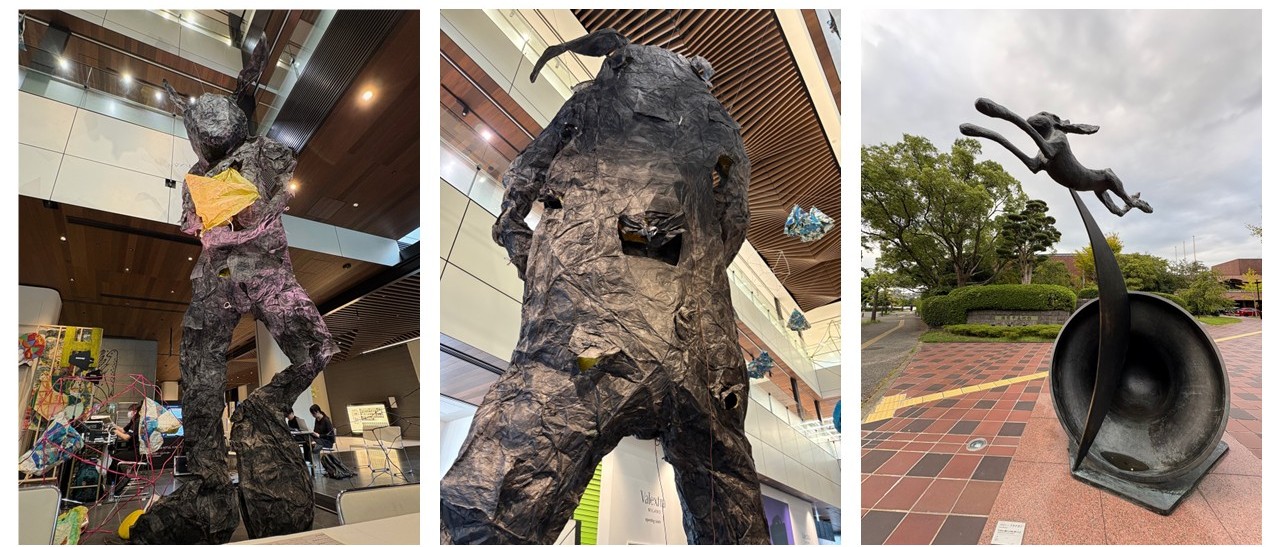

今回の展示の主役である、八女和紙で作られた高さ6mの《大ウサギ》については、FaN Weekオープニングセレモニーのスピーチで、牛島さんご自身が、ウサギといえば、福岡市美術館のバリー・フラナガンで、と言及されていました。福岡市美術館の《三日月と鐘の上を跳ぶ野うさぎ》と、最新作《大ウサギ》はどんな関係にあるのか。詳しく知りたくなり、牛島さんにお話を伺ってみました。

(左・中央) 牛島智子《大ウサギ》 (右) バリー・フラナガン《三日月と鐘の上を跳ぶ野うさぎ》

今回、ワンビルの展示のキュレーションをされたのは、九州産業大学美術館館長の大日方欣一さん。大日方さんは2024年に開催された同美術館での牛島さんの個展『卒業生プロの世界vol.9 牛島智子「ホクソ笑む葉緑素」』のキュレーターでもあります。さらに、長年牛島さんを紹介してこられたギャラリー「EUREKA(エウレカ)」の牧野身紀さんの協力によって、この展示は完成しました。

九産大での個展の準備の最中に、大日方さんが講師をされた『もしも… 大辻清司の写真と言葉』展(2024年6月8日-7月28日、九州産業大学美術館)の公開連続講座を聴講した牛島さんは、そこで1970年の「日本国際美術展(東京ビエンナーレ)」のために来日して作品を設置しているバリー・フラナガンを、大辻が撮影した写真に出会います。

フラナガンがウサギのシリーズを製作する10年近く前のことで、モノ(同展では砂やダンボール紙など)をそのまま用いてインスタレーションしていました。牛島さんには、同じ作品を写した別のカメラマンによるかっちりした写真からは感じられなかった「ラフさ」に、フラナガンらしさを感じたといいます。

「物質性は強いけれど、軽さがある。フラナガン自身、大辻のその写真を気に入って欲しがったそうです。フラナガンは後に具象彫刻という全く異なる表現を立ち上げたけれど、ブロンズという重量感のある素材を用いながら、ウサギの躍動感、軽やかさが表されていて、両義性があるという点では、70年代の作品と共通していると思いました。フラナガンは、ブロンズから「生きているウサギ」をつかみ出していますよね」と。

大辻清司によるバリー・フラナガンの写真から新たに感ずるところがあった牛島さん。そのいきさつを踏まえて、とあるプロジェクトに応募する際に「スピンするウサギ」というプランを構想しました。そのプランはプロジェクトには採用されなかったのですが、より大きな舞台としてワンビルの話が舞い込んできて、暖めていたプランをスケールアップして現在の展示に至ったそうです。

ワンビルの《大ウサギ》と当館の「野うさぎ」。もちろん素材もポーズも全く違うのですが、《大ウサギ》の姿態や容貌には「野うさぎ」を連想させる部分が見られます。とはいえ、もちろん別個の作品ですし、牛島さんは根本的にはフラナガンは立体の作家で、ご自身は平面の作家、といわれます。《大ウサギ》にも詰め物をして、もっと立体的に見せようとしたけれど、やはり、ペチャンコの方が良いと今の状態に戻したとのこと。

《大ウサギ》を彫刻として見た時にとても面白いのは、ウサギは黄色いくちなしパン(お祝い事の際に炊くくちなしで色をつけた黄色いご飯を、ウサギに合わせてパンに置き換えたそうです)を抱えているけれど、食べてしまった黄色いパンが、お腹からも背中からも見えていることです。つまり、ウサギの身体には中空があり、しかもお腹も背中も閉じていなくて、中が見える状態になっているのです。ブロンズにはないこの自由さは、和紙だからこそ。

「くちなしや小麦といった植物はウサギに食べられてしまうけれど、うんちになって外にでると、土に還って植物を育てますよね」と牛島さん。ウサギの内側と外側に空間と時間を生み出したともいえますが、最初からそういう構想の作品だったのですか?と伺うと「質感の違うくちなしパンを2種類作ったので、一つは手に持たせて、もう一つはお腹に入れちゃえと。(アイデアを)頭に置いとくより、手を動かして形にすると、モノの方が決めてくれます。」

「和紙は平面ですが、三次元の世界では純粋な平面はなく、必ずどこかに厚みや表裏といった物質性をまといます。一方、ブロンズは「重たい」存在ではあるけれど、軽さの表現も可能です。そもそも人間だって、ブロンズだって、モノであり、陽子や中性子、電子からなる原子という基本的な構成要素からできていて、原子レベルで見れば動いている。ミクロの世界も宇宙的なマクロの世界も、共に相反する性質を併せ持つ。世界のそうした特性を踏まえてモノと戯れたフラナガンが、大辻さんの写真から垣間見えて、同調したというか、共振したというか」。

牛島さんは作品を制作するにあたって、材料の成分を調べる過程で、人間の生活を支えるものは大抵「水素、炭素、窒素、酸素」からできていることを知り、世界を形作る元素や法則、公式に関心を持ち始めました。みんながこのことを知った方が良いと、作品にはそれらが取り込まれています。色彩についても、様々な絵具をまぜ合わせていくと最終的には黒色に至ります(牛島さんが《大ウサギ》を黒にしたのは、全てを含む豊穣な色だから、ということでした)。一方で、同じ混色でもコマに様々な色を塗って回転させると、その中間の色となり明るく感じます(継時混色)。ウサギよ、スピンして光を放て、というメッセージがタイトルに含まれています。

牛島さんから伺ったお話は多岐に渡り、とてもここで全ては紹介できなくて、2羽のウサギの間を行ったり来たりに終始してしまいましたが、バリー・フラナガンが生きていたら、自分の作品がインスパイアしたこの展覧会を、さぞ喜ばれたのではないかと思います。

もう一つ、キュレーターとして感慨深かったことは、福岡市内で紡がれた、さまざまな作品展示活動(展覧会や講座、パブリック・アートの設置)がアーティストにインスピレーションをもたらし、今回の展示に結晶したことです。一つの展示が別の展示を生み出すなら、企画者にとってこれほど嬉しいことはないでしょう。この展示が次にどこに飛び火するのかが、楽しみです。

(館長 岩永悦子)

2025年9月17日 15:09

お久しぶりです。約5カ月ぶりに登場します、近現代美術係の花田です。今回は、初めて担当した展覧会「菊畑茂久馬展」(近現代美術室Bで11月3日まで開催中)が、どのようにできていったのか、ご紹介しようと思います。

菊畑さんは、1935年に長崎に生まれ、高校を卒業した後は福岡市のデパートで楽焼の絵付けの仕事をしつつ、絵画制作に取り組みました。そのなかで桜井孝身やオチ・オサムと出会い、1957年、三井三池争議などの労働争議に共鳴した前衛美術前衛グループ「九州派」の結成に参加します。九州派での活動で頭角を現し、東京や海外からも注目を集めていましたが、1960年代半ばから約20年間、美術界と距離を置くようになります。自身の絵画表現について、山本作兵衛や戦争記録画を手掛かりに考えを深め、オブジェを撮った写真を版画にした作品の制作や、公共作品の制作も手がけました。天神地下街にある「かっぱの泉」のデザイン監修も行っています。作品の発表は控えながらも、福岡の地で多様な活動を続けた菊畑さんは、1983年の《天動説》シリーズ公開を皮切りに大型油彩画の連作を次々に発表し、生涯制作を続けました。今年は没後5年になります。

菊畑さんの展示を行うことは既に決まっていたので、どのような内容にするのか、ということから考えることになりました。菊畑さんの画業を、1960年代、《ルーレット》シリーズを制作するまでと、美術界から距離を置いた後、大型の油彩画を発表し、晩年に発表した《春風》までとに分け、2章の構成にしました。どの作品を展示するか、2つあるドアのうち入口はどちらにするか、順路はどうするか、などを考えながら展示室の図面に作品の画像を配置してプランを練りました。先輩方からアドバイスをいただき、それぞれの作品の大きさを踏まえ、実際に展示する際に収まるのか、窮屈になっていないか、図面上でシミュレーションを行いました。かなり作品を詰め込んでいたので、いくつか収まらない作品を間引きましたが、展示作業の日に展示できない!とならずによかったです。

次に、展示室に掲載する解説パネルの原稿を作成しました。各章の説明や作品それぞれの解説ですが、これに一番時間がかかり、書いては消し書いては消しでなんとか完成しました。解説パネルや配布する作品リストの発注、今回は版画作品も展示するため、額に入れる際に作品を保護し、見栄えを整えるマットの発注、額装作業も行いました。

ところで、今回の一つの目玉として、福岡県立美術館所蔵の《ルーレット(ターゲット)》と当館所蔵の《ルーレット》が並ぶことが挙げられます。《ルーレット(ターゲット)》は、アメリカで1965年に開催された「新しい日本の絵画と彫刻」展に出品された3点のうちの1点で、長く所在不明だったものです。実はその3点の他にもう1点、《ルーレット》が当時アメリカに送られていたことが、当館で2011年に開催された回顧展「菊畑茂久馬 戦後/絵画」の準備調査で判明しました。1965年のアメリカでの展覧会を企画したニューヨーク近代美術館のキュレーター、リーバーマンが購入していたのです。その作品が、当館所蔵の、ヘルメットがついた《ルーレット》です。アメリカの展覧会で並ぶことはなかった2つの作品が今回福岡で並ぶことになりました。

話が少しそれましたが、いよいよ展示作業の日です。作業は、美術品を専門に扱う輸送会社の方に来ていただき行います。前日までの展示の撤収とともに、今回展示する作品を収蔵庫から運び展示するという内容です。《天河》や《春風》はそれぞれ3枚のキャンバスで構成される作品で、横の長さが6m近くなります。大型の作品が多く、大変な作業だったと思いますが、丁寧に作業していただきました。事前にシミュレーションをしていたものの、実際に作業が進んでいくと、本当に作品が収まるのかドキドキしてしまいました。また、作品名などが記載されたキャプションを事前に印刷していたのですが、それを入れるケースよりも一回り小さく作っていたことが作業中に判明し、ピンチ!しかし当日来ていた博物館学の実習生さんたちが作り直してくださり、無事に掲示することができました。本当にありがとうございます。

入口を入ると視線の先に《ルーレット》シリーズが並んでいます。

入口を入ると視線の先に《ルーレット》シリーズが並んでいます。

今回の菊畑茂久馬展は、「LINKS-菊畑茂久馬」という企画の一環です。菊畑さんの作品を所蔵する全国の美術館がそれぞれに展示を行い、つながるという企画で、様々な美術館で菊畑さんの作品を見ることができます。詳細は以下のホームページをご覧ください。

改めて展示室を見回すと多彩な作品を制作されていたことを実感します。試行錯誤を重ね、自身の表現を模索し続けた菊畑さんの作品をじっくりご覧いただけると嬉しいです。

(近現代美術係 花田珠可子)