2023年6月7日 09:06

私は大の日本プロ野球(NPB)ファンなのですが、ひいきにしている球団がここ数年低迷を続けているため、「まだ応援してるの?」と聞かれることが多くなりました。

そのたびにこう答えます。

「弱いからこそ、なおさら応援するんスよ」

愛着がある球団が弱いから、強くなってくれるよう応援する、ただそれだけなのですが、そりゃあ、みっともない負け方をされると(応援に注いだ熱量の分だけ)癪にさわります。プロがあんなプレーしちゃダメやんか~!とイライラして眠れなくなる夜だってあります。

でも、どんなヒドイ負け試合にも、真剣勝負には輝いた選手、素晴らしいプレーが必ずあるもの。それらに着眼して試合を振り返り、相手球団にまで視野を広げて選手たちのプレーをプレイバックしてみると、どうでしょう。「やっぱプロって凄いよな、うん」とうなずき、ひいきの選手に「次は頑張ってヨ!」とエールを送り、相手選手に「敵ながらアッパレ!でも次は覚悟しとけ」と讃辞と捨て台詞のひとつでも吐けば、心地よく眠りにつけるのです。つまり分母を大きくすれば、細かい部分が見えてきて、見どころは無数に増えるのです。

このように、いつからか私は、勝敗による一喜一憂を超えて、選手たちの一挙手一投足を純粋に楽しむことができるようになったのですが、どうもそれは、古美術一筋で仕事をしてきた自分が、当初から苦手に感じていた“現代アート”をいつしか純粋に楽しめるようになったプロセスと軌を一にしているように思えてなりません。そんな、どう考えたってどうでもよい相関が、わが事ゆえにふと妙に気になってムズムズしていたところにブログの順番がまわってきたので、これを機に、恥をしのんでわたくし的現代アートの楽しみ方を書きなぐってみることにします。現代アートというものが気になるけど、とっつき方がどうしてもわからないという方へのひとつの参考にでもなればと思ってのことですが、高尚な助言は皆無です。期待せずにお付き合いください。

当館の学芸課・古美術係に奉職して丸20年、それこそ当初よりしばらくは現代アートに興味・関心を持つことができませんでした。職業柄それではいけないと思い、努めて現代アート展やギャラリーに足を運ぶも、あえなく弾き返されていました。

途方もない労力と手間をかけて作っているけど「だからなに?」としか思えない物体に首をかしげ、風景か静物か人物かもわからないモチーフが描かれたキャンバスを横目に、ホームセンターで数千円も出せば買えそうな材料で作られた置物をあやうく蹴とばしそうになり、しかもその作家の作品が美術市場で信じられないような高額で取引されるなどと知るや、ますます戸惑い、途方にくれていました。現前する作品の価値と意味を理解するための知識と経験が絶望的に欠如している自分を認め、自ずと敬遠してしまっていました。

そんなコンプレックスを克服できたのは何故か。特に努めて知識を得ようとしたとか、とりたてて大きな鑑賞体験を思い出すわけでもないのですが、ひとつ確かなのは、「わかるか、わからないか」で評価することをキッパリとやめたことです。自分が認識する「美術」の分母を極力大きくした上で、何らかのおどろきを感じさせるモノをしっかり見る。見えてくるものに対してわき起こる感情に素直に丁寧に向き合う。そう開き直っただけで感度が飛躍的にアップし、次第に楽しくなってきたのです。

スポーツの「勝ち・負け」を、美術鑑賞を通じた「わかる・わからない」に置き換えてみるとよいでしょう。どんな「わからない」作品に対面しても、

「わからないからこそ、なおさら面白いんスよ」

と多少なりとも思えるようになれば、「わからない」という理由だけで作品を拒絶することはなくなります。このセリフは今の私がかつての自分に伝えたいことなのですが、続けてこうも付け加えたい。「どうしてもわからないんだけど、どうしてもわかりたくさせる作品ってのがたま~にあって、それってきっと、すごい作品なんスよ」と。

そも世の中、わかることより、わからないことの方が圧倒的に多いことは自明なのですから、価値観の転換や想像を超えようと追究するような創造物を理解することは簡単ではないはずです。「想像できないものは、創造できない」という名言がありますが、まさにその創造に真向から挑んだ(ように見える)作品に出合ったら、わかろうとするのではなく、わからないことを支えている驚きや戸惑いに、まずは素直に向き合うことが大切だと思います。

「いや待ってよ。美術そのものに興味がない人には、そもそも無理でしょ?」と思われるかもしれません。でも、美術(アート)という概念は、あまりに広いのです。自分が美しいと思った造形物は、すべて美術とみなしても誰も文句はいいません。本当に好きな美術品や作家がひとつ・一人としていない、という人は、いったいどれだけいるでしょうか。どのようなモノでもいい。何か一つ好きな美術の分野があれば、もう入口に立っているはずなのです。

さて、ほとんどの展覧会にはそれ自体に何らかのテーマが設定され、いくつかの章に分けて構成されています。それはレストランのフルコース料理の構成にも似ています。ある食材が、決められたコースの中で、どう調味され、どの順番で、どんなお皿に盛って出されるかによって味わいは様々に変わるように、ひとつの展示作品は、展覧会のテーマに基づく企画構成の中で、どう意味づけ、価値づけられ、どの順番で、どんな展示台の上に、どんな照明を当てるか等によって、いかようにも見え方を変えるのです。それが展覧会の醍醐味であることは確かなのですが、だからといって展覧会って展示された順番に作品を見て行かなければ損をするのかといえば、決してそんなことはありません。作品鑑賞それ自体を目的とすれば、テーマを無視して個々の作品に向き合っても全く構いません。そこがコース料理とは異なるところで、どの作品を、どの順番で見ようが勝手です。とにかく自由なのです。

「そうは言っても、自由だからこそ、なおさらどう見たらいいのか、わからなくなっちゃう」と不安になるかもしれません。そんな時は、予備知識も予習もな~んにも必要としない、私も実践する次のような鑑賞法を一度試してみませんか?

↓↓↓

展覧会場の入口。

主催者あいさつ文を熟読したら、心の中でこうつぶやきます。

「わかった。じゃあ、この私をおどろかせてみなさい」

そして胸を張って奥へと進み、会場内を一通り練り歩きます。

そう、この清々しいほどの上から目線、ふてぶてしいほどの受け身の態度で臨むことが肝要です。すると、わからないことへの不安や恐れ、知らないと楽しめないという思い込みが面白いように消えてゆきます。消えてゆくにしたがって、心の感度は確実にアップします。

章構成を確認しながら学芸員が考えた見せ方の工夫に思いをめぐらせたり、照明や演示具の完成度が気になったりしがちですが、そんな雑念はひとまず振り払って、作品たちを眺め歩きます。この時は個々のキャプションと作品解説には目もくれません。

「ん、なんだ、これは?」と目を引く作品があれば「おぬし、できるな。あとでまた会おう」と言って先へと進みます。

「うおお、なんじゃあ、こりゃあ…!」と否応なく足を止める作品が立ちはだかったら、しめたもの。さっき目をつけた作品との再会の約束は一旦忘れます。「きさま、なにやつ!?」とキャプションと作品・作家解説を一言一句もらさず精読します。わきおこる様々な感情、連想される色々な事柄やイメージを心の中でひとつひとつ確かめながら、作品に近づいたり遠ざかったりして、構造、素材、形、色、技法など細部を観察してみたり、そもそもこれは何なのか、ナゼ自分がおどろいたのか、あることないことアレコレ考えてみたりします。そうこうするうちに作品鑑賞という行為が「自分」との対話へと変化しますが、それもまたよし(否、なおよし)。多少なりとも納得できたような気になった頃には、かなりの時間が経っているでしょう。

結局正体などわからなくてモヤモヤが残るかもしれませんが、まずはおどろかせてくれた作品と作家に感謝です。また結局それが自分にとって好きか、嫌いか、どちらでもないのかもよくわからないことだってありますが、いずれにしても興味さえもってしまえば、自分が本当に欲する知識や情報は、自分の気の向くままに自ずと後から入ってくるのです。いっぽう、会場のどこを探しても何一つ気になる作品がないこともあります。それは縁がなかったと割り切って、次こそはと自分をおどろかせるツワモノとの対面を期して、再び上から目線で突入します。遅かれ早かれ、気になる作品には必ず出合えるはずです。いかがでしょうか。

こうした態度が、難解といわれる現代アートへの理解に必要と言うつもりなど、さらさらありません。企画した学芸員にとっては不本意かもしれません。でも現代アートの宇宙は、そんな自由気ままな鑑賞態度なんぞ一瞬で吸い込んでくれることは確かです。

美術館の「び」は、びっくりの「び」とは、よく言ったもの。私もつくづくその通りだと思います。それは単に視覚的に華美であるとか造形的にインパクトのあるものではありません。逆に、あまりにもシンプルな外見で「いやいや、うそやろ、なんでこれが作品?」というおどろきもあります(ウォーホルの作品などはその好例といえます)。それが展示室に作品として飾られていること自体が、すでに大切なおどろきのタネなのです。「なんで?」という疑問の繰り返しに任せてタネを育てていくと、自分なりの面白い発見につながるかもしれないのです。

まずは当館2階のコレクション展示室から、試してみませんか?

2023年6月1日 18:06

この春から学芸課近現代美術係の一員となった山田です。東北と北陸の間あたりで生まれ育ち、関東、関西と移り住んだ後、何かの縁に導かれるように関門「海」峡を渡り、ここ福岡にまいりました。

はじめまして。以後、どうぞよろしくお願いします。

今回、初めてのブログ投稿ということで、移住にあたっての心構えを書かせていただきました。まとまりのない文章で恐縮ですが、よろしければ最後までお付き合いくださいませ。

「異邦人」として

以前、関東から関西に移り住んだときの印象を「言葉が通じる『異国』に来た」と表現した記憶があります。これは司馬遼太郎の小説『峠』(昨年、映画化されました)のある場面を意識した言葉です。主人公の越後長岡藩士・河合継之助が、新潟から京都に赴いたとき、「他国」である京都の風景や文化の違いを目の当たりにし、「他国者」の自分と「京者」とを「異邦人の関係にある」と感じた、という場面です。

もちろん、河合継之助が生きた幕末の日本と、今の日本は大きく異なります。1日あれば日本国内のどこにでも行けますし、日本中どこでも、同じ食べ物、同じ服装、同じ風景に出会えます。国内で「異邦人」として暮らすことなどもう不可能に近いのかもしれません。(実際のところ、私自身も既に福岡生活に慣れてしまってます。これはもしかしたら、毎日のように通う当館が、慣れ親しんだ地元の美術館と同じ前川建築だからかもしれませんが・・・)。

とは言うものの、グローバル化の名のもとに均質化しつつある現代社会でこそ、あえて各地の文化的差異を意識することが重要であると常々感じております。だからこそ「異邦人」として福岡のユニークな文化と歴史に触れてみても良いのではないか。多様性に満ちた福岡には異国要素溢れるものが沢山あります。ふと目の前に現れる街中のパブリック・アート、大濠公園内で出会う何だかよくわからない歴史の断片、スーパーや飲食店で目にする初めての食材、お菓子、街中を歩く人々の装いと表情の豊かさ。そういったものに、これからもどんどん触れていけることを、今から楽しみにしています。

近現代美術係からのご案内

稚拙な感想はここまでにして、最後に一つご案内がございます。

私が所属する近現代美術係では、6月12日から6月21日まで近現代美術のコレクション展示室を全て閉室し、年に一度の「大展示替え」を行います!

新しい展示は6月22日(木)にオープン。

どうぞお楽しみに!!

ちなみに、今期の私の「推し」作品はポール・デルヴォーの《夜の通り (散歩する女たちと学者)》。たまには現実世界を離れて、ただただ、不可解な「超」現実世界に浸ってみてはいかがでしょうか。静寂の漂う夢のような世界が、日常の喧騒を忘れさせてくれるはず。

他にも興味深い作品が数多く展示されます!

ぜひ、それぞれの「推し」作品を見つけてみてください。

(学芸員 近現代美術担当 山田隆行)

★★コレクションハイライト★★

2023年6月22日(木)〜通年展示 | 近現代美術室C

★★山好きな画家たち★★

2023年6月22日(木)〜8月27日(日) | 近現代美術室A

★★時代で見る美術 1940年代★★

2023年6月22日(木)〜9月10日(日) | 近現代美術室B

2023年5月25日 13:05

5月13日〜21日まで、福岡市内の19の美術館・博物館が連携して、「福岡ミュージアムウィーク2023」が開催されました。このブログを読んでくださっている皆さんも、この機会にいろいろな施設を訪れて、展示を見たり、イベントに参加したりとこの10日間を楽しんでくださったのではないでしょうか。各施設オリジナルのスタンプを集めて応募した方は、プレゼントが当たるのを心待ちにしている方もいらっしゃると思います。

福岡市美術館でも、さまざまなプログラムを開催し、多くの方にご参加いただきました。今回はその様子を少しずつ報告したいと思います。

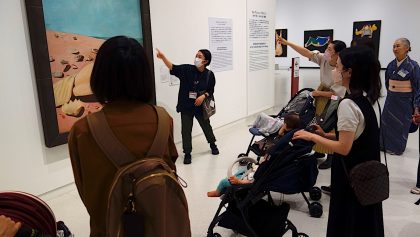

期間を通じて毎日午前午後と2回行っていたのは、当館のギャラリーガイドボランティアによる「ギャラリーツアー」です。これは、参加者の皆さんが作品を見て気づいたことや、感じたこと、想像したことなどを言葉にして、ボランティアや参加者同士で対話をしながら鑑賞を楽しんでもらうというもの。おそらくいつもは作品の横にある解説を見ながら作品鑑賞している参加者の皆さんも、時にはこうして自分の視点で作品をじっくり見たり、他の人の見方に触れる機会を持つことで、作品の見え方が深まり、鑑賞の楽しみ方を広げてもらえたのではないでしょうか。実はこのギャラリーツアー、ミュージアムウィーク期間だけでなく毎日行っていますので、ぜひ参加してみてください。

そしてギャラリーツアーといえば、もうひとつ、小さいお子さんをお持ちの方を対象に、「初めてのベビーカーツアー」も開催しました。このツアーはミュージアムウィークだけでなく、年間を通して数回行っていて、当館でも定番のプログラムになってきました。普段は小さい子どもを連れて美術館に行くのは気がひけると思っている方にも、安心して美術鑑賞ができるように配慮したツアーになっています。時間は40分程度で、学芸員が展示室を案内しながら進みますが、途中で赤ちゃんがぐずったり、泣いてしまったりしても、ボランティアやスタッフがサポートして、気兼ね無く赤ちゃんと一緒に作品鑑賞を楽しんでもらえるように心がけています。参加してくださった皆さんも、それを感じてくださって、「リフレッシュできた」「親子で楽しめた」「普段は来にくいので、とてもありがたい」などの感想をいただきました。

「ベビーカーツアー」もたくさんのご応募をいただきましたが、毎年ミュージアムウィークで大人気の企画に「建築ツアー」があります。応募したのに、抽選に漏れて残念という方もたくさんいらっしゃったかと思います。バックヤードも案内する関係であまり大勢の方に参加していただけないのが心苦しいところです。ご参加いただいた皆さんには、当館の総館長中山の案内で1階ロビーから西側にできた新アプローチを経由して、2階入り口に通じるエスプラナード、コレクション展示室、屋上、バックヤードなどを巡っていただきました。建物の壁や床の磁器質タイル、はつり壁など前川國男設計による建築デザインや工法の特徴はもちろん、2019年のリニューアルで新設された公園側のアプローチや最新の機能・設備を備えた展示室や空調機械など総館長の説明に、皆さん熱心に聞き入り、メモをとったり、普段は入ることができない場所に興味津々な様子でツアーを堪能してくださいました。特に屋上では大濠公園とその奥に広がる福岡タワーや海につながる街なみが一望でき、その眺望を写真に残そうと、大撮影会となりました。

さて、ツアーの話はここまでですが、今回のミュージアムウィークでは講演会も2つ行われました。ひとつは、国立民族学博物館教授・広瀬浩二郎氏による「誰もが美術館を体験できるようになるには−美術館におけるユニバーサルとは何かを考える–」です。

広瀬さんは、ご自身が企画された展覧会「ユニバーサルミュージアム–さわる!”触”の大博覧会」の内容を軸として、視覚に頼らず触って鑑賞することの重要性や視覚に障がいがある人もそうでない人も同じ立場で楽しむことができる展示の可能性を示してくださいました。広瀬さんは、視覚による情報が氾濫するいまの社会の中で、本来人に備わっているはずの他の感覚がおろそかにされていくことを懸念されています。だからこそ、これから触る展示が増えていけば、見るだけでは知り得ない、むしろ「触らないとわからない」何かを感じることができるし、視覚に障がいがある人だけでなく、そうでない人にとってもより鑑賞を深められる機会になると考えています。

大多数の美術館・博物館では展示物に触ることができません。それは貴重な文化財や研究資料を保存し、後世に残すための大事な役割を担っているからです。しかしながら広瀬さんは触ることと保存することは共存できるとも説きます。「人の手で作ったものは、手で触って鑑賞する」ことで「単に形や色を確認するだけでなく、その物の背後にある人をも感じることができる。」「作った人、使っていた人を意識すれば、おのずと丁寧に扱うようになる」と。もちろん貴重な資料を触れるようにすることは簡単なことではありません。広瀬さんは素材を工夫したレプリカや触ることを目的とした作品を増やしていくことで、もっと触る展示が増えていくことを期待されています。視覚に障がいがある人への特別な配慮と捉えるのではなく、むしろ普段視覚を頼りに過ごしている人にこそ触る展示を体験する意味があるという考えにははっとさせられた方も多かったのではないでしょうか。健常者が障がい者を助けるという一方的な目線で考えていた価値観が、今回の講演で別の視点を持つことができ、本当の意味でのユニバーサルとは何かを考えさせられる貴重な機会になりました。

もうひとつの講演会は、当館の総館長である中山喜一朗による「つきなみ講座スペシャル 仙厓さんのすべて(6)」でした。「つきなみ講座」は月替わりで学芸員が行う講座ですが、総館長による「仙厓さんのすべて」はこれまで5回行われ、今回はその最後の回となりました。タイトルにある「仙厓さん」は江戸時代、博多の聖福寺の禅僧であった仙厓義梵(1750〜1837)のこと。今回の講座は、仙厓の禅画「○△□」という作品について考察するとともに、その謎を解き明かし、仙厓作品全てに共通する仙厓の思想や哲学に迫る最終回にふさわしい内容となりました。

話の中で興味深かったのは、仙厓さんの描く禅画には聖なるものと俗なるもの、善と悪など相反するものが混在し共存しているという話。世の中に対立するものなど存在しない、全て同じで全てを肯定しようとした仙厓さんの思想には、障がい者と健常者ではなくどちらも同じ目線で考える広瀬さんのお話しとどこか通じるところがあるような気がします。江戸時代に生きた仙厓さんがいまの時代にいたなら、私たちに美術館におけるユニバーサルとは何かを考えるヒントをくれたのではないかと思わずにはいられませんでした。

今年のミュージアムウィークを通して改めて感じたのは、さまざまな立場の人が、自分にあった関わり方で、美術や美術館を楽しんでもらえるような機会・場を作っていくことの大切さでした。参加してくださった皆さんもそれぞれのプログラムを楽しんでくださったのはもちろんですが、前々回の﨑田学芸員のブログでも紹介されたICOMによる博物館(美術館)の定義、「誰もが利用でき、包摂的であって、多様性の持続可能性を育む」場に向かっているなと少しでも感じてもらえる機会になっていればいいなと思っています。

(前々回のブログ

https://www.fukuoka-art-museum.jp/blog/85098/)

(教育普及専門員 中原千代子)