2023年5月17日 10:05

現在、近現代美術室Bでは、「第1回福岡アートアワード受賞作品展」が開催中です。

「福岡アートアワード」とは、福岡市が昨年度からおこなっている「Fukuoka Art Next」の一環として、新たに創設した事業で、この3月に初めての受賞者・受賞作品が決定しました。本展は受賞作品の初のお披露目の場となります!

82名の応募のなかから選ばれた「第1回福岡アートアワード」の受賞者と受賞作品は以下のとおりとなります。

◇市長賞:鎌田友介

《Japanese houses (Taiwan/Brazil/Korea/U.S./Japan)》

(2021年/平面作品)

日本占領下の韓国や台湾で作られた日本家屋や、戦時中にアメリカで焼夷弾実験のために作られた日本村などの調査をもとに制作された作品です。調査で撮影した写真や図面、材木等が「床の間」を模した構造の中にずれを伴いながら接ぎ合わされ、歴史における日本家屋が持つ多様な意味を示しています。

◇優秀賞:チョン・ユギョン

《Let’s all go to the celebration square of victory!》

(2018年/絵画作品)

印刷物のドットのような円い形によって構成された絵画作品です。よく見ると、大きな黒いドットの部分は、左腕を挙げた人の形をしています。これは、朝鮮民主主義人民共和国のプロパガンダポスターの構図を用いています。明確な線はないのにその形を見てしまう認識のありようは、 在日コリアン3世として日本で生まれ育った作家にとっての祖国という存在や祖国との距離感が重ね合わされています。

◇優秀賞:石原海《重力の光》

(2021年/映像インスタレーション作品)

福岡県北九州市にある東八幡キリスト教会とNPO法人「抱撲」が運営する生活困窮者支援施設を舞台とした作品です。元ホームレスや元ヤクザ、NPOのスタッフなど、教会に出入りする9名と試みたキリスト受難劇の演劇のもようと、演者らへのインタビューによる映像作品には、それぞれの人生や祈り、様々な重荷からの解放が表されています。

そのほか、受賞作家のコメント、事業の概要、選考委員の講評など、下記のリーフレットにまとまっていますので、こちらを参照ください。

https://www.fukuoka-art-museum.jp/uploads/Leaflet_The_1st_Fukuoka_Art_Award_Exhibition.pdf

鎌田友介さん(左)とチョン・ユギョンさん(右)の作品の展示風景

3月29日(水)に開催された授賞式では、鎌田友介さん、チョン・ユギョンさんのお二人に出席していただき、高島市長がプレゼンターとして登壇しました(残念ながら石原海さんは海外滞在中のため、出席が叶いませんでした)。

お二人にはご挨拶をしていただいたのですが、そのスピーチは、作品を通して社会と向き合おうとする真摯な姿勢があらわれた、大変すばらしいものでした。ぜひ多くの方々に知っていただきたいと思い、お二人よりご許可いただき、ここに全文を紹介させていただきます。

◎鎌田友介さんスピーチ全文

みなさま本日はお集まりいただきありがとうございます。

この度の福岡アートアワードの受賞を大変うれしく思っております。

この受賞は、私個人の取り組みの結果ではなく、作品制作に関わってくれた多くの方々や私の作品に興味をもってくれた美術関係者の皆様がつないでくれたバトンが、こういった場所に私を押し出してくれたのだと私は思っています。

そしてこの機会に、どのような状況でもかすかな希望であろうとあきらめないということをその皆さんから私は学びました。この場を借りてあらためてお礼を申し上げます。

今回の受賞作品は、私が長年おこなってきた海外に存在する日本家屋の調査をもとに制作してきたものです。

アジアにおける日本の植民地政策や南米の移民政策、また第2次世界大戦の歴史の中でさまざまな日本家屋が異なる政治的な理由を背景に建設され、その一部は未だに世界各地に現存しています。

これらの日本家屋は、物理的に日本国外に建設されたが故に、日本に住んでいる私たちは、その歴史を日常の風景の中に感じ取ることができません。これらのみえないもの、またはないとされてきたものを、どのように美術作品として可視化させるか、これが私の作品の重要なテーマになっています。

昨今の日本の現代美術界では、繊細な歴史をあつかった美術作品に対して、公権力からの検閲や介入が最近特に話題になっていると思います。しかし歴史を向きあわないと新しい文化は創出できないと私は考えております。

そういった意味において、この作品が福岡市美術館に収蔵されることを大変うれしく思うと同時に、次の世代にバトンが届くことを切に願っております。

この度はありがとうございました。

◎チョン・ユギョンさんスピーチ全文

本日は朝早くからお集まり頂き、ありがとうございます。

私は日本で在日コリアンとして生まれ育ちました。

皆さんご存知のように日本では外国籍の人には選挙権が認められていません。

なので、4月9日に行われる統一地方選挙にも投票する権利が私にはありません。

そんな私にとってアートは社会に対して発言していく一つの手段です。

昔からアーティストは炭鉱のカナリアと例えられて来ましたが、

アーティストはこの社会を共に生きる一人の人間でもあります。

今回の収蔵が一人の人間の表現に耳を傾け、社会の豊かさを学んでいく動きに

寄与できたら幸いですし、美術館がそのような場になることを望みます。

そして、アートがただの観光資源や、為政者の自己顕示欲を満たすためだけの

飾りに成り下がらないことを心より願っています。

ご静聴ありがとうございました。

お二人のスピーチがあったことで、授賞式に取材でこられたメディアのかたや業務でこられた外部スタッフのかたからも、「今日は参加してよかったです」という言葉をかけられました。

この福岡アートアワードについては、昨年初年度ということで、大変な1年ではありましたが、無事受賞者・受賞作品が決定し、作品を収蔵できたこと、そしてその作品を多くの人に知っていただく場を設けられたことは、大きな成果であったと思います。

受賞者のみなさま、選考委員のみなさま、また応募していただいたすべてのアーティストのみなさま、また関わっていただいたすべての方々に感謝申し上げます。

一方で、初年度ということで、反省点や改善すべき点などもたくさんありました。反省点をしっかりとおさえ、可能な部分は改善していきながら、「福岡アートアワード」を、アーティスト、そして福岡市民にとって、誇りとなるような賞に育てていければと思っています。

最後に、「第1回福岡アートアワード受賞作品展」は、受賞作家のみなさまのご厚意により、撮影、SNSへのアップが可能となっております。6月11日(日)までの開催です。ぜひご来場ください!

(近現代美術係長 山木裕子)

2023年5月10日 15:05

みなさん5月18日は「国際博物館の日」ということを知っていますか?ICOM(国際博物館会議)という国際的な博物館組織が1977年に5月18日を国際博物館の日と設定し、それ以来世界中のミュージアムでこの日を中心にさまざまなプログラムが行われています。

福岡でも、2009年からこの「国際博物館の日」にあわせ、福岡ミュージアムウィークを開催しています。今年は市内19の施設が参加し、5月13日(土)~21日(日)までの9日間、常設展の観覧料無料や、講演会、ワークショップなど魅力あるプログラムを実施します。

※福岡ミュージアムウィーク2023の詳細は下記リンクをご覧ください

https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/bunka/charm/fukuokamuseumweek.html

さて、先ほど紹介した「国際博物館の日」ですが、毎年ICOM(国際博物館会議)がテーマを決めています。今年は「Museums, Sustainability and Well-being」。日本語に訳してみると「博物館と持続可能性、ウェルビーイング(※1)」となります。

どうして国際博物館の日のテーマが「持続可能性」や「ウェルビーイング」なのでしょうか。実はミュージアムとはとても繋がりがあるテーマなんです。そのためにまず2022年8月プラハ開催のICOM世界大会で決定した、新しい「博物館の定義」を見てみましょう。

※1 福岡市のHPでは、well-beingを「身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを意味する概念で、人々の満足度や充実、幸せなどを表す」と定義しています。

【定義の英文】

A museum is a not-for-profit, permanent institution in the service of society that researches, collects, conserves, interprets and exhibits tangible and intangible heritage. Open to the public, accessible and inclusive, museums foster diversity and sustainability. They operate and communicate ethically, professionally and with the participation of communities, offering varied experiences for education, enjoyment, reflection and knowledge sharing.

【日本語訳文】

博物館は、有形および無形の遺産を研究、収集、保存、解釈、展示する、社会のための非営利の常設機関である。博物館は一般に公開され、誰もが利用でき、包摂的であって、多様性の持続可能性を育む。倫理的かつ専門性をもってコミュニケーションを図り、コミュニティの参加とともに博物館は活動し、教育、愉しみ、省察と知識共有のための様々な経験を提供する。

(ICOM日本委員会、引用元サイト:https://icomjapan.org/journal/2023/01/16/p-3188/)

この新しい定義の中で、博物館は「誰もが利用でき、包摂的であって、多様性の持続可能性を育む」場であると、はっきりと述べられています。「コミュニティの参加とともに博物館は活動し、教育、愉しみ、省察と知識共有のための様々な経験を提供」し、いかに人々のウェルビーイングを高めることができるのか、また、さまざまな人々が多様な価値観を持ちながらともに生きる社会の中で、博物館はどのようにその人々や社会に貢献し、社会的使命を果たすことが出来るのか。個人的には、ミュージアムで働く者として、国際博物館の日はいつもその問いに立ち返らせてくれる大切な日でもあります。

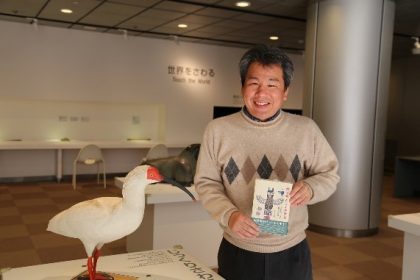

福岡市美術館のミュージアムウィークに話を戻すと、今年はまさにそのテーマにぴったりの講演会があります。タイトルは「誰もが美術館を体験できるようになるには~美術館における『ユニバーサル』」とは何かを考える~」です。講師は、国立民族学博物館教授の広瀬浩二郎さんです。広瀬さんは、長年にわたり「触る」鑑賞や「触文化」について研究をされています。本講演では、そもそも視覚優位の考え方がある博物館(もちろん美術館も含まれます)を題材に、広瀬さんからユニバーサル・ミュージアムとは何かをテーマにお話していただきます。

■福岡ミュージアムウィーク2023記念講演会

「誰もが美術館を体験できるようになるには~美術館における『ユニバーサル』とは何かを考える~」

日時 2023年5月14日(日)14時~15時30分(13時30分開場)

会場 1階ミュージアムホール

定員 180人

講師 広瀬浩二郎氏(国立民族学博物館教授)

参加無料、先着順。13時30分から整理券配布。

https://www.fukuoka-art-museum.jp/event/82478/

広瀬浩二郎氏

直方駅にある「魁皇」の像。背伸びをして正面から鎖骨をさわる広瀬先生

他にも、当日予約なしで参加できるプログラムがあります。

■つきなみ講座スペシャル 仙厓さんのすべて(6)

数多い仙厓の禅画の中でも最高難度の作品「〇△□」を、あらゆる角度から考えてみます。そこに、禅の真理と仙厓の目指したものの一端を読み取ることができるかもしれません。

日時 2023年5月20日(土)14時30分~16時(14時開場)

会場 1階ミュージアムホール

定員 180人

講師 中山喜一朗 (総館長)

参加無料、先着順。14時から整理券配布。

https://www.fukuoka-art-museum.jp/event/73287/

■ボランティアによるギャラリーツアー

当館のガイドボランティアが展示中のコレクションから3点を選び、一緒に鑑賞するツアーです。

日時 休館日を除く毎日 11時~、14時~(約40分)

集合場所 1階ロビー

料金 ミュージアムウィーク期間中(5月13日~21日)は無料

※普段はコレクション展観覧料200円が必要ですが、ミュージアムウィーク期間中は無料になります。

https://www.fukuoka-art-museum.jp/event/3971/

皆さまの参加をお待ちしております。

(学芸員 教育普及担当 﨑田明香)

2023年5月5日 14:05

初めてブログに登場します、この春に福岡市美術館の一員となりました、髙田です。これまで現代のやきものを扱う私立美術館の学芸員として働いてきましたが、4月から教育普及担当として福岡市美術館の活動に加わりますので、どうぞよろしくお願いいたします。いまは新しい職場に飛び込み、汗をかきながら仕事に取り組んでいますが、今度の転職に伴い初めて九州に住むことになったので、実は福岡市に引っ越してきてからもまだ一か月余り。福岡は外食でもスーパーでもお肉のクオリティが高いな、とか、街に自転車屋さん多く感じるのは気のせいだろうか?など、毎日美術以外のことにも好奇心を膨らませてアンテナを張りつつ過ごしています。

このブログでは、教育普及活動やプログラムをご紹介することが多くなると思いますが、今回はブログの担当もお初ということで、個人的な感想になりますが、働き始めた福岡市美術館の建物についてとくに素敵だな、と感じたことがあり、お伝えしてみたいと思います。

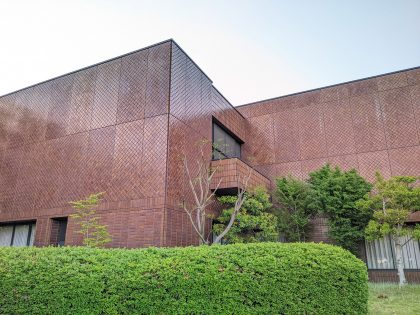

就職試験を受けに来た時には、緊張で施設をじっくり見まわしたり観察する余裕は全くなかったのですが、改めて通い始めると、福岡市美術館の建物にはおお!と感動する造作ポイントが色々あります。中でも気になったのが美術館の「壁(タイル)」です。

設計者の前川國男さん(1905~1986)は日本を代表する建築家で国内各地の美術館を手掛けており、福岡市美術館もそのうちのひとつ、1979年の竣工です。前川さん設計の美術館といえば、東京都美術館もたしかに外壁が茶色くてこんなカマボコ型アーチのあるエントランスだったな、そういえば地面もタイル敷の模様のあるものだったなと、私自身の記憶の中の前川建築の印象につながる特徴を見つけたのですが、福岡市美を眺めていると、なんだか外壁の色合いが独特で、とても深みがあってピカピカしているのが気になります。そこで遠目からは茶色一色に見える壁面に近づくと、釉薬の掛かったタイル貼りであることがわかりました。ただ、そのタイルは場所によって形が様々で、貼り方も建物の一階辺り、下側は横向きにタイルが貼り渡してあるのに対して、上の方は正方形のタイルを斜め45度に傾けていたり(「四半張り」というそう)、かなり複雑なやり方をしています。

興味が湧いて調べてみると、建物外装にタイルを使うのは前川建築の特色のひとつで、耐久性を高めるため「打ち込みタイル」という独自の工法を編み出し、設計する現場ごとに形や焼き方も工夫していたということを知りました。写真に写るタイルに開いた丸い穴は、壁をコンクリートの打ち込みで施工する際に、生コンクリートを流す型枠と桟木にタイルを固定した跡で、これによって壁とタイルがしっかり一体成形されるため、タイルが剥落しにくくなり、堅牢性が高まるのだそうです。

壁面のタイルには所々穴が開いています

さらにタイルをじっくり観察してみると、微妙に異なる焼き上がりの釉薬の色、表面の艶感や下の素地のザラザラとした味わいが、やきものとして見てもとても魅力的に思えてきます。タイルの形も、角や切り口はシャープに処理されているのに個々のラインには手仕事のような揺らぎや柔らかさがあり、なんだか贅沢さを感じます。

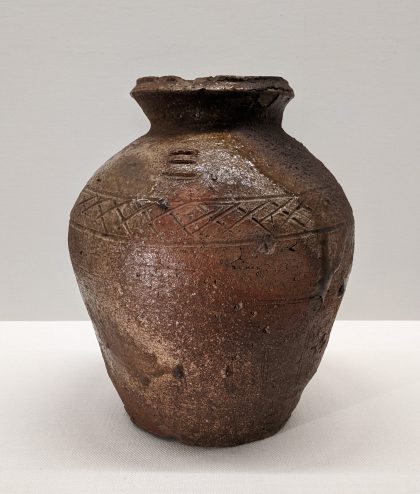

たっぷり掛かった釉薬がカリントウみたいで美味しそうに見えてきました

タイルの種類としては、「磁器質タイル」(タイルの規格分類で使用される素材、吸水率の違いで分けられる)と呼ばれるものとのことですが、釉薬の下の素地にはかなり粗い砂のような粒が見えており、これはやきものの粘土として考えると、土に含まれる珪石(石英)の粒だと思われます。陶器にもこうした粒が入った粘土はよく使われていて、ちょうど、6月11日(日)まで1階の古美術・コレクション展示室に出品中の《信楽檜垣文壺》(15世紀)の表面にも、少し似た肌合いを見つけることができました。美術館の壁面タイルが作られた愛知県常滑市と、壺の産地である滋賀県の信楽は、どちらも古くからの伝統がある窯業地です。建物の壁面と壺ではスケール感がだいぶ異なりますが、どちらもやきものという括りで見ると、そうか、つながりが無いとは言えないなぁと、美術館の周りをぐるりと巡って歩きながら考えました。信楽壺の方は美術品としてケースに入り、触れることが出来ませんが、美術館の壁は触ることが可能です。壁のタイルに触れて様子を確かめていただいてから壺を見ると、感触が少し想像できるかもしれません。

《信楽檜垣文壺》(15世紀)松永コレクション

今回はこのまま美術館の外の話で終わってしまいますが、連休明けの5月13日(土)~21日(日)は、「福岡ミュージアムウィーク2023」が開催となり、期間中はコレクション展の観覧料が無料となります。どうぞ足を運んでいただき、建物と展示作品の両方を楽しんでいただければと思います。初めのてのブログに何を書こうかなと思い、まずは気になった美術館の壁をおして(推して)みました!

(学芸係長 教育普及担当 髙田瑠美)