2025年9月3日 14:09

先週から古美術企画展示室にて「仙厓展」を開催しています(~10月19日まで)。

仙厓義梵(1750~1837)は、江戸時代に活躍した禅僧で、親しみやすい書画を通して禅の教えを分かりやすく伝えたことから「博多の仙厓さん」と呼ばれ人々から慕われました。

当館では200点を超える仙厓作品を所蔵しており、仙厓さんの命日である10月7日に合わせて毎年仙厓展を開催しています。

今年のテーマは、「『禅僧・仙厓義梵』から『博多の仙厓さん』へ」にしました。仙厓さんといえば愛らしい動物やユーモアあふれる禅画が有名ですが、若い頃に描いていた禅の厳しさを感じさせる作品とのギャップをどのように理解すればいいのか?私にとっても長年の課題であり、所蔵作品を通してこの問題を考えてみたいという思いで今回の展示を企画しました。

仙厓さんの画風は、62歳の時に長年勤めてきた博多・聖福寺の住職を隠退し、人びとの求めに応じて書画制作を行うようになった頃から徐々に親しみやすさを増していったと言われています。まずは、当時の仙厓さんの心境をよく表す作品として、《観音菩薩図》を紹介しましょう。

仙厓義梵《観音菩薩図》(九州大学文学部蔵、福岡市美術館寄託)

のびやかな筆遣いで描かれたからっとした笑顔の観音がとても印象深い作品です。上部には長大な賛文が記されていて、他人の利益のために起こすならば、喜怒哀楽の感情はすべて観音菩薩の慈悲の心になる、と述べられています。

本作が描かれたのは、仙厓さんが住職を隠退して間もない65歳のころ。自身の修行はもちろん、弟子の育成やお堂の再建をはじめとするお寺の運営など、現役時代は多忙な日々を送っていましたが、こうした激務から解放された仙厓さんのセカンドライフはどのようなものだったのでしょう?

おそらく彼の念頭にあったのは、禅僧として培ってきた知識や経験を次の世代へ継承したい、特に禅宗の知識に乏しい一般の人びとに伝えたいという思いだったのではないでしょうか。先ほど紹介した《観音菩薩図》はまさにその好例で、書画を通して「他人の利益のために」自身の知識を伝えていきたいという強い意気込みを感じさせます。この頃の仙厓さんは執筆活動も旺盛に行っていて、いくつかの著作も伝わります。

一方で、こうした仙厓さんの思いが100%人びとに伝わったのか、と言われると必ずしもそうではなかっただろうと思います。というのも、《観音菩薩図》に描かれた観音の姿は確かに親しみやすいものの、いかんせん賛文が長すぎるので画とのバランスを崩してしまっていますし、内容をぱっと理解することもできません。

仙厓さんが聖福寺の住職を隠退して間もない60代後半ころの作品の中には、画は親しみやすいけれど賛文はやたらと長い、という傾向を持つ作品が少なくありません。

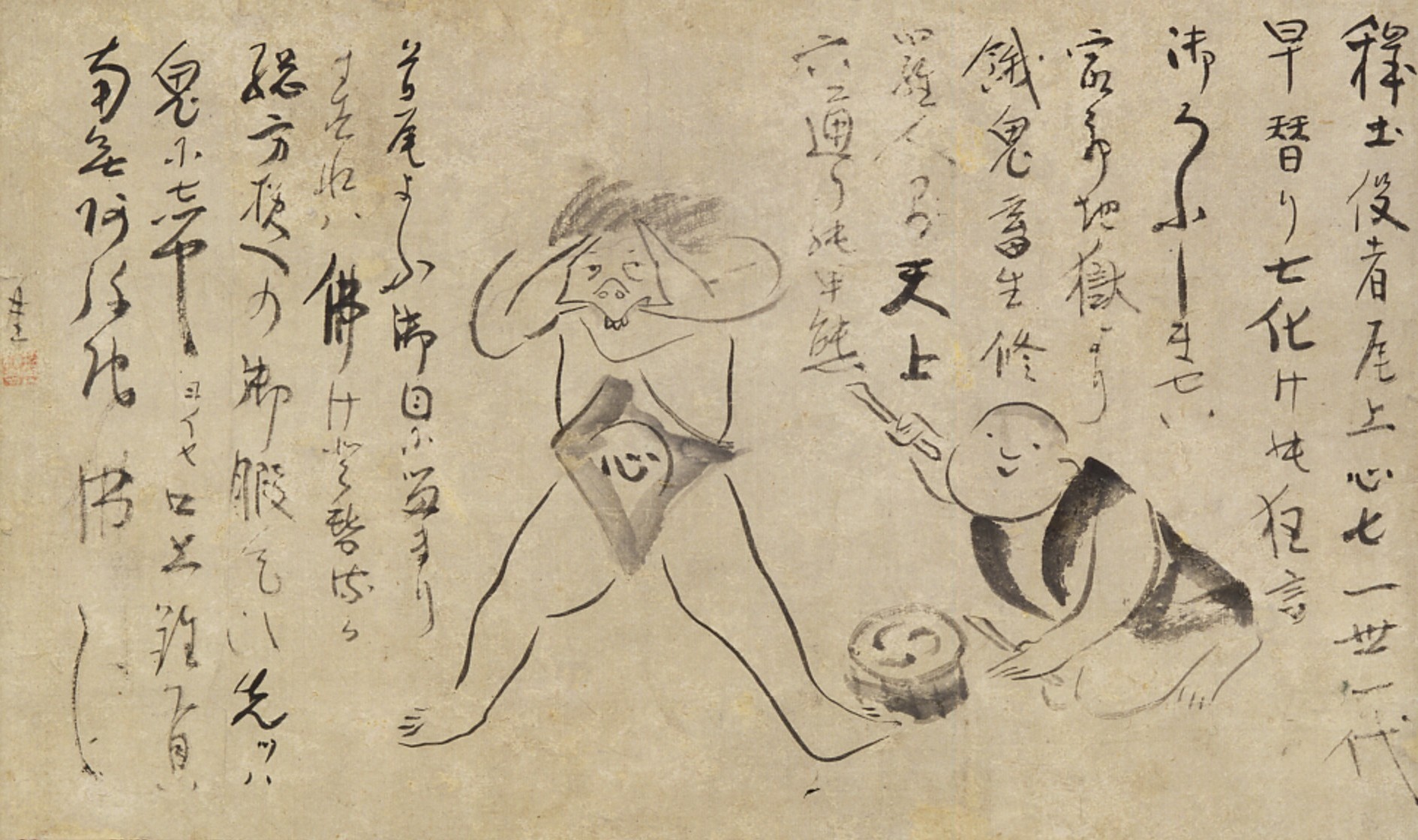

仙厓義梵《尾上心七早替り図》

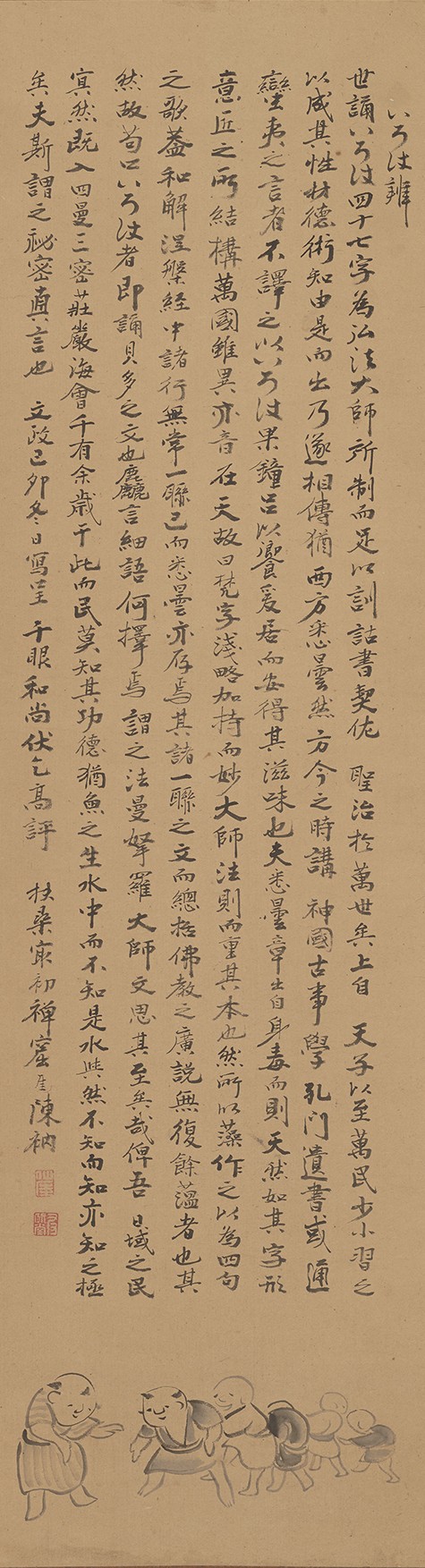

仙厓義梵《いろは弁図》(小西コレクション)

自身の思いを言葉を尽くして伝えようとするあまり、かえって作品の魅力を削いでしまっていると言えるかもしれません。そもそも、禅宗とは「不立文字(真理は文字や言葉では伝えることはできない)」「以心伝心(真理は心から心へと伝えるものである)」という言葉に示されるように、文字や言葉ではなく心を大切にする教えです。

文字や言葉に頼ることなく思いを伝えるにはどうすればいいのか?おそらく仙厓さん自身もこの課題を自覚したようで、70歳を過ぎたあたりから賛文がやたらと長いタイプの作品は描かれなくなります。

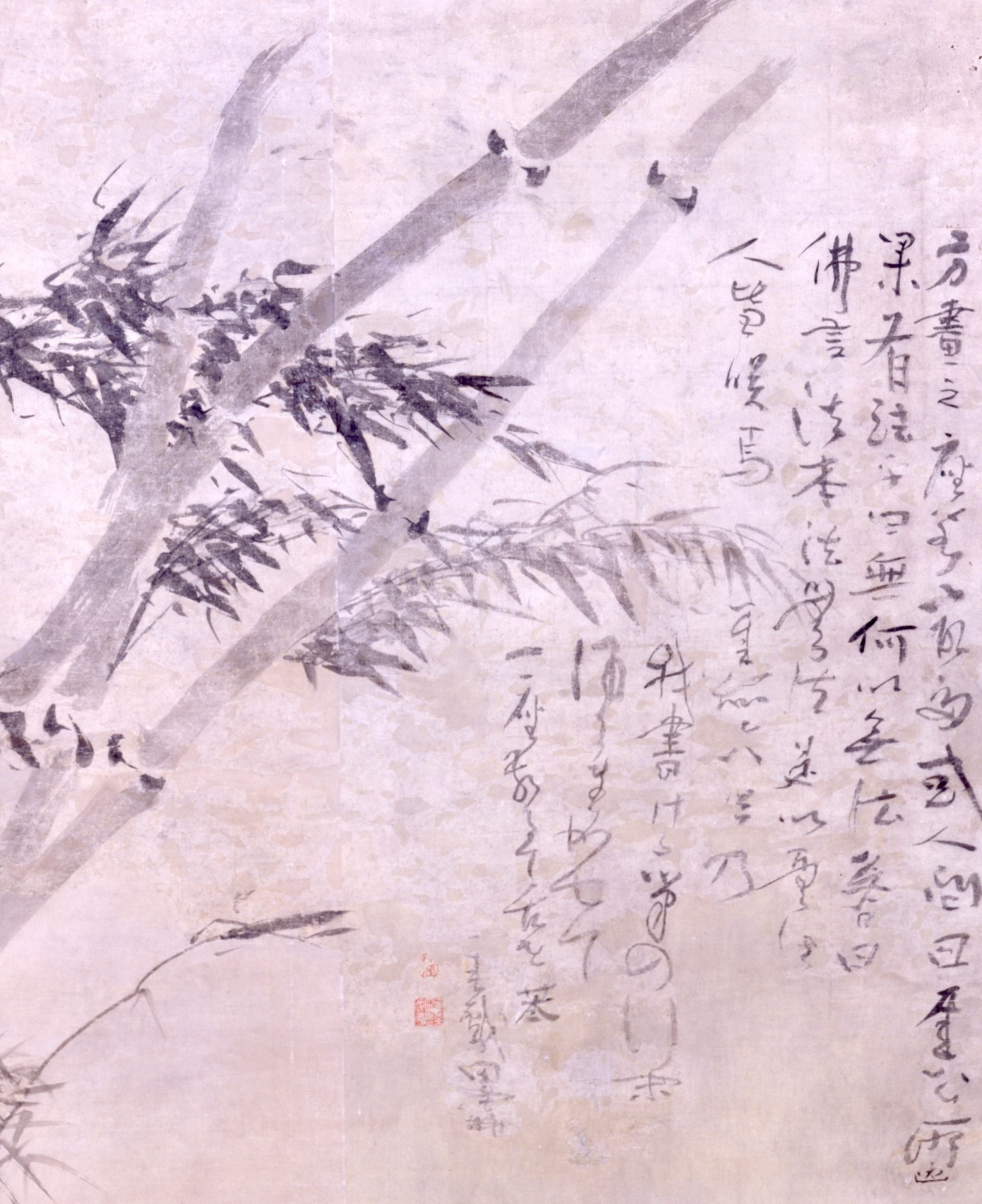

そのきっかけを示す作品に《無法の竹図》があります。

仙厓義梵《無法の竹図》(三宅コレクション)

一見何の変哲もない竹の作品にも見えますが、賛では明確に仙厓さんの心境の変化が認められます。本作の賛には画を見ることで人が皆笑い、仙厓自身も大笑いする、と書かれています。

どうやら本作は酒宴の席で描かれたもののようで、余興的な作画でどっと笑いをとったことは、仙厓さんに大きな気づきを与えたのではないかと想像します。

すなわち、それまでは自身の悟りを言葉によって伝えることに意を尽くしていましたが、そうではなく、笑いなどを通して、皆で同じ思いを共有するという体験がより重要なことだと認識するに至ったのではないかと思うのです。

このように想像すると、厳しい修行に励んだ禅僧であった仙厓さんが、なぜゆるくてかわいい画を描くようになったのか、という疑問も幾分理解がしやすくなると思いますがいかがでしょうか?

この想像があたっているのかはもう少し検証が必要ですが、ともあれ、仙厓さんが生み出した愛らしい作品の数々は見る人に笑ってほしい、という思いに支えられて描かれたことは確かです。少し理屈っぽい話になりましたが、展覧会ではかわいい作品もたくさんご紹介しています。この機会にぜひご覧ください!

(学芸員 古美術担当 宮田太樹)

2025年8月20日 15:08

まもなく展覧会シーズンがはじまります。

春と秋は、日本中の美術館でいろんな展覧会が目白押しですね。

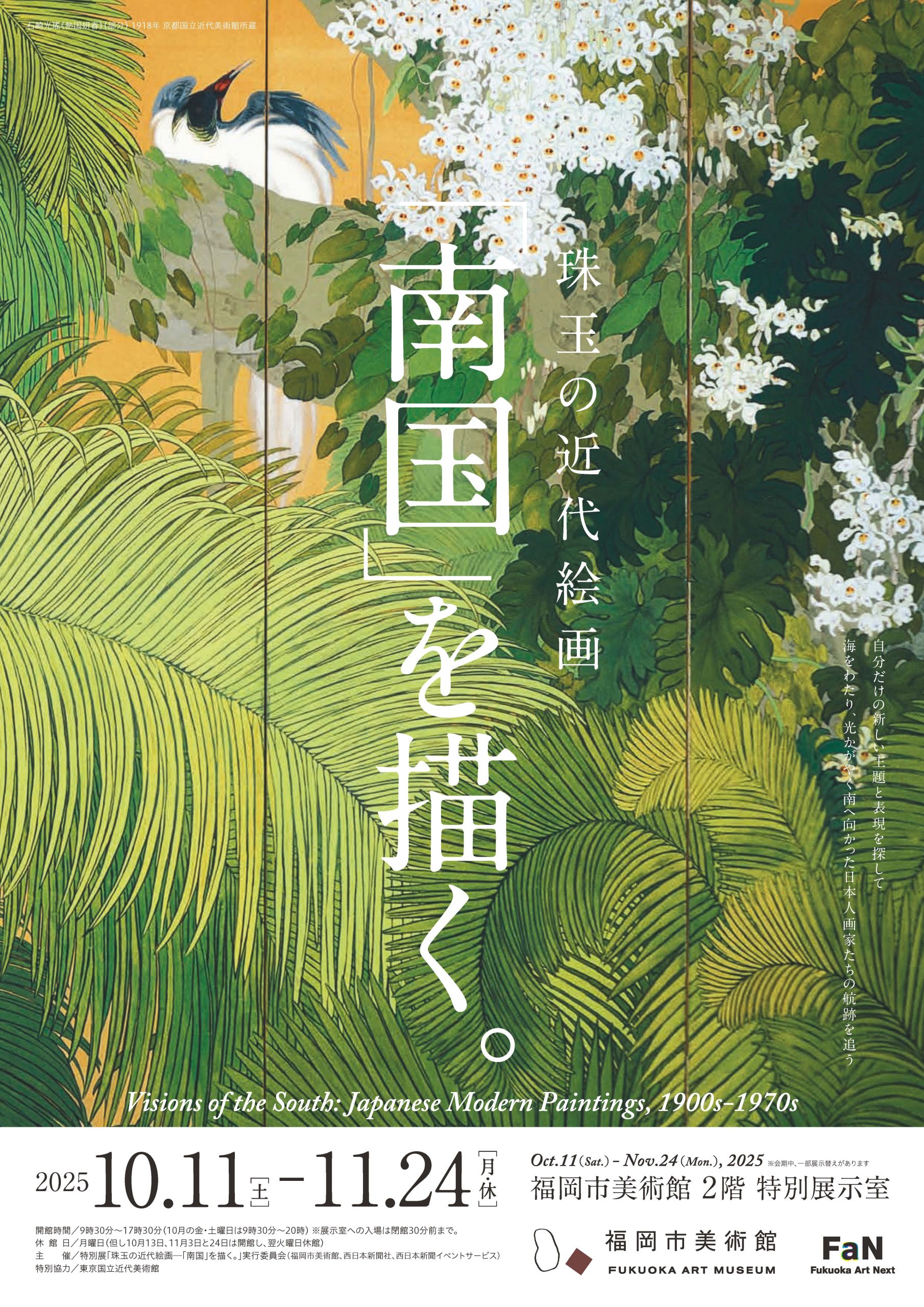

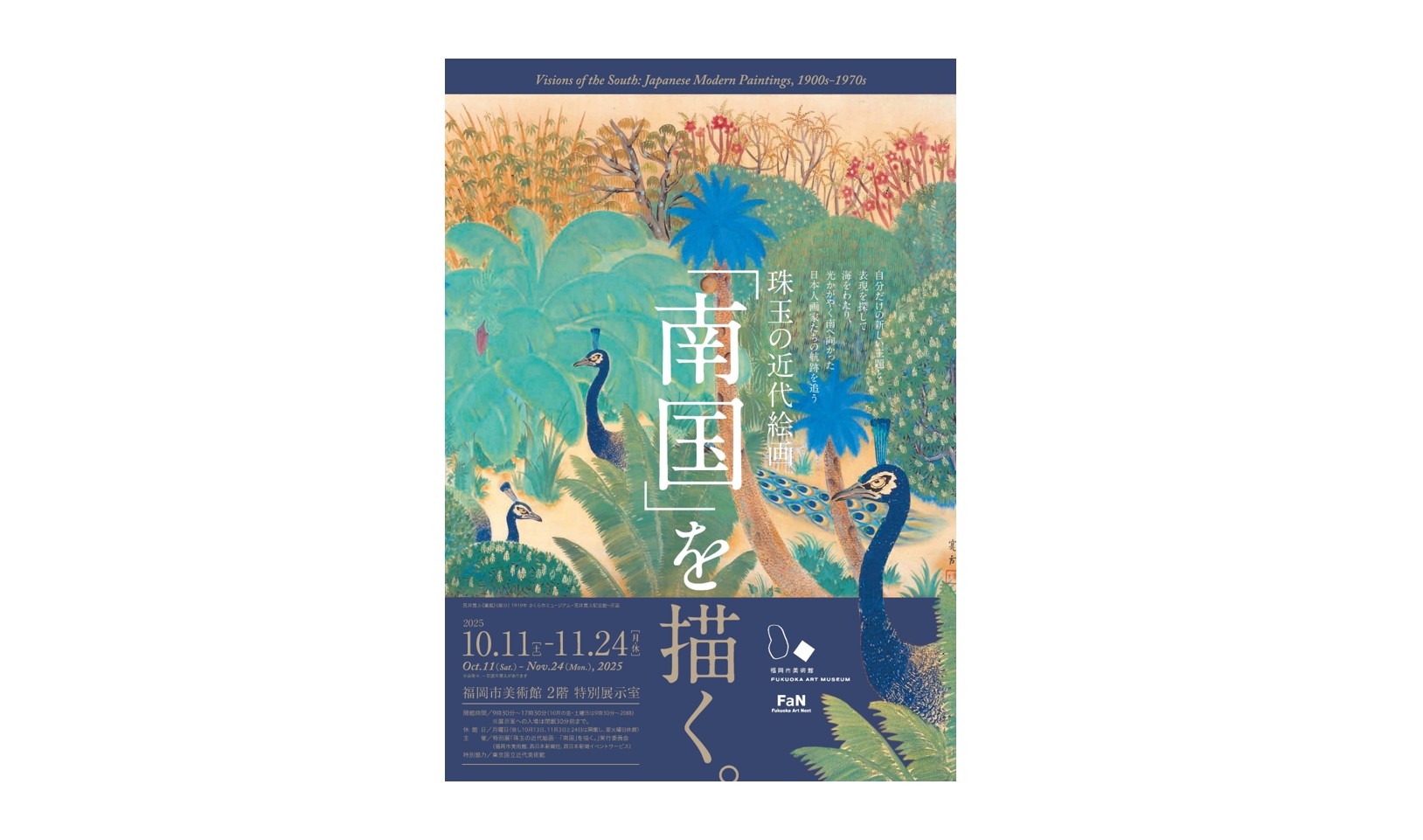

当館でも、10月11日~11月24日に特別展「珠玉の近代絵画─「南国」を描く。」を開催します。

そのポスターとチラシが完成しました!

ポスターは館内で様々な仕事に携わる全スタッフ、たまたま事務所に訪れたお客様による人気投票を経て決まりました。下記の写真は投票の様子です。

デザイナーさんからは、たくさんのアイデアを出していただきました。

1度の人気投票ではなかなか決まらず、最後は数枚に絞って決戦投票。下記が決定したポスターです!

どうです?

嘴をあけて鳴こうとする極楽長と、降り注ぐ白い蘭と、ワサワサと折り重なる椰子の葉と……酷暑のいま見ると暑苦しい?! かもしれませんが、ともかく熱帯の空気がムンムンと寄せてきそうなイメージに仕上がりました。

ポスターになった作品は、下記の石崎光瑤《熱国妍春》(1918年制作、京都国立近代美術館所蔵)です。

石崎光瑤《熱国妍春》(1918年制 京都国立近代美術館所蔵)

石崎光瑤は1916年末から半年ほど、仏教美術の研究を目的にインドを遊歴します。そのときに見た熱帯の植物や鳥を大胆な構成で豪華絢爛な屏風に仕上げました。タイトルが示すように、幾種類もの植物が「わが世の春」さながらに妍を競っています。

圧巻の屏風は、ぜひとも展覧会場でご覧ください。

実は、チラシについては、表面を2種類作成していただきました。投票でも人気があり、わたしがとても迷っていたら、根負けしたデザイナーさんが2種用意してくださった次第です。ありがとうございました。一生の思い出になります。

1種は、ポスターと同じデザインです。

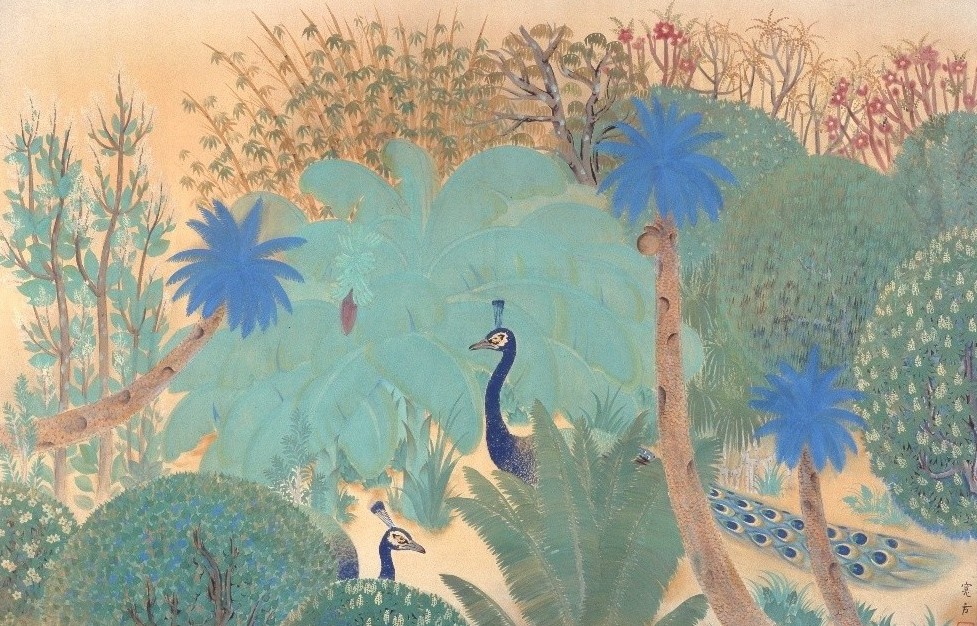

そしてもう1種類は、まさに「幻想の楽園」という言葉が浮かんできそうな、たいへん優美なイメージです。

どちらがお好みでしょうか? ポスターとチラシの配架をお願いする各所には、どちらか1種類のチラシをお届けいたします。

エッ?!両方ともほしい? そういう方はぜひ当館のロビーでお取りください(展覧会の観覧もお忘れなく!)。

ちなみに、このチラシのイメージは、荒井寛方《薫風》(1919年制作、さくら市ミュージアム -荒井寛方記念館-所蔵)からとられています。孔雀が1羽増えていまけど(笑)。

荒井寛方《薫風》(1919年制作 さくら市ミュージアム -荒井寛方記念館-所蔵)

まるでティアラをつけた女王さまのような孔雀が、多種多様な植物が美しく剪定された庭園を優雅に逍遥しています。

荒井寛方も、石崎光瑤と数日違いでインドに出発します。寛方の場合は、アジア初のノーベル文学賞を受賞したラビンドラナート・タゴールの依頼で、コルカタの美術学校で日本画を教えるために渡っています。1年半の滞在中には、アジャンター石窟の模写にも携わり、インド各地を巡って風景や動植物や風俗をスケッチしています。

この《薫風》はインドから帰国した間もない頃に発表した作品で、テーマも鮮やかな色彩も当時評判になりました。

ちなみに、表面は2種類のチラシですが、裏は共通しています。

会期中には、今日、紹介した作品に登場する植物をメインにしたギャラリートークも予定しています。実は、実存する植物と架空の植物が描かれているんです。トークでは、画家が、写生に基づきながらも自由な想像を交えて制作した様子もお伝えできることでしょう。会場でお待ちしています。

(近現代美術係 係長 ラワンチャイクン寿子)

2025年8月13日 10:08

美術館HPを遡って調べてみたら、約一年半ぶりのブログでした。学芸課の皆様や総館長に混ざって書かせて頂くのは、少し緊張をしますが福岡市美術館の公式マスコット《こぶうしくん》の魅力を皆様に知って頂けるように頑張ります…。

こぶうしくんの事をご存知ではない方々のために、こぶうしくんの写真とプロフィールをご紹介させて頂きます。

・名前 こぶうしくん

・誕生日 3月21日

・年齢 4,000歳(推定)

・職業 みんなに幸せを届けること

・趣味 収蔵品の琵琶の演奏をこっそり聴くこと

・好きな曲 幸せの予感

・宝物 琵琶 銘「青山」

・コブウシの土偶。泳ぐのは苦手。こぶの中身は秘密。

こぶうしくんのモデルは、背中に特徴的なコブがあるコブウシの土偶です。インダス文明(紀元前2600年~1900年)の遺跡からたくさん発掘されるそうです。コブウシのコブは筋肉や脂肪で出来ているらしいのですが、こぶうしくんのこぶの中身は秘密です。みんなに届ける幸せがたくさん詰まっていると良いなと思っています。

そして、なんとミュージアムショップには、本物のコブウシ土偶が飾ってあります。自称こぶうし普及係長でもある学芸課長が私物のコブウシ土偶をお貸ししてくれました。凄いです。約4,000年前の本物の土偶です。ショップに約4,000年前に作られた土偶が飾ってあることが私の密かな自慢です。

お客様から『こぶうしくんって何ですか?』って質問されたときに、実物を見せながら説明を出来るので、いつも活躍してくれます。お店が暇なときに「この土偶、約4,000年前に生きていた人が作ったんだ。ここ、指の跡が残っている…。」とか考えながら眺めていると、だんだんと愛おしくなってきます。

※コブウシ土偶とこぶうしくん

※お尻の部分にある指の跡がチャームポイントです。

ミュージアムショップで販売している、こぶうしくんグッズもコブウシ土偶の愛らしい魅力をお伝えできるように、学芸課の皆様と試行錯誤しながら作成しました。ぬいぐるみの個体差で、左右の目の位置や首の角度などが微妙に違っているので、ミュージアムショップにお越しの際には、一頭ずつ手に取ってお気に入りのこぶうしくんを見つけて下さい。

こぶうしくんは、現在開催されているミュージアムのキャラクター日本一を決める「ミュージアムキャラクターアワード2025」に参加中です。昨年は残念ながら惜しくも2位でした。今年こそ優勝して、こぶうしくんに『王冠』と『錫(しゃく)』を渡せるように、皆様のご協力をお願いします。こちらは一人一票を毎日投票できます。

まん丸おめめで、いつも何処を見ているのかイマイチつかめない、とぼけた感じが魅力のこぶうしくんを宜しくお願い致します。

こぶうしくん(福岡市美術館) | ミュージアムキャラクターアワード2025 | アイエム[インターネットミュージアム]

福岡市美術館ミュージアムショップ 井上大輔(こぶうしくんの中の人)