2022年4月22日 00:04

現在、福岡市美術館では「新収蔵品展」を開催中。2021年度に収蔵した作品の一部を展示しています(2022年5月29日まで)。

本ブログでは、新収蔵作品(近現代美術)のなかから2作家の作品を紹介します。この2作家は筆者が過去に企画した展覧会の出品作家であり、当時新作として発表された作品を今回収蔵しました。

一人目は川辺ナホさん。ドイツのハンブルグと福岡を拠点に活動するアーティストです。新収蔵品展では、壁面とケースの中に作品を展示しています。どちらも、当館の特別展として、2014年の1月5日から2月23日に開催した若手作家のグループ展「想像しなおし」に出品されていたものです。

川辺さんは一つのジャンルに留まることなく、映像、平面、インスタレーション、立体、と多岐にわたる作品を発表してきました。しかしながらそれらの作品には、国境をはじめとするさまざまな「境界線」についての考察や、一見繊細な素材を組み合わせ意味を「変換」させていく手続きが共通しています。

まず1つめの展示作品を見てみましょう。額縁が6枚、バラバラに傾いて展示壁面に設置されています。美術館の展示室では通常、作品を展示する際、水平を取って、目線が額縁の中央に来るように展示します。けれど本作品は額縁の内側のイメージを上下に分けている線が揃うように展示されます。6枚で1作品の本作は、《水平線は傾かない》。タイトルのとおり水平線は傾かず、代わりに額縁が傾いているというわけです。

作品に近づいてみましょう。ガラス面の黒い部分には、水辺の白鳥や木々や花々が表されています。これは実はレースのカーテンの上から木炭を砕いた粉を振りかけて模様をうつし取ったもの。「水平線」というタイトルから、黒いイメージ部分と余白の境を水面と捉えると、水の上にぷかぷかと額縁が浮かんでいるようにも見えてきます。ちょっと離れたところから見てみると、目の前の風景を額縁の部分のみが切り取っているようにも思えてきます。

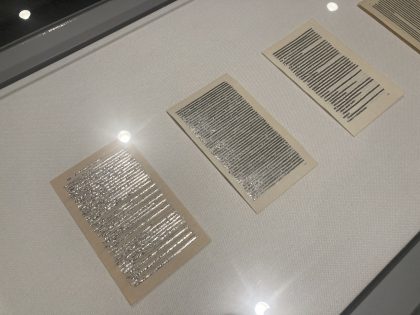

展示ケースのなかには川辺さんの別の作品が並んでいます。照明を受けキラキラと光るものが6つ。それぞれなんらかの書籍の1ページであることはすぐわかるでしょう。光っているのは銀色の細い帯で、紙に印刷されているはずの言葉を覆っています。文字を隠すという行為は黒塗りや検閲を想起させますが、ページ番号以外がすべて隠されているのでどこの言語なのかも、なにが書かれているのかも、私たちには知る術がありません。タイトルも《One Leaf》、すなわち「一葉(一枚)」という意味なので、隠されたテキストについては何も教えてはくれません。ちなみに「想像しなおし」展では、たくさんのこの紙片が壁面に無造作に掛けられ、全体で《削除》というタイトルがついていました。

手に取っていただけないのが残念なのですが、実は本作は一枚一枚にずっしりとした重みがあります。なぜなら文字を隠す銀色が金属(錫)製だから(裏面も言葉は全て覆い隠されています)。もろく儚いはずの紙片の思いがけない重量や存在感は、文字を隠すという行為そのもの、そして隠された文字の重みとも重なります。

「想像しなおし」展で新作として発表された《水平線は傾かない》と《One Leaf》は、2010年代前半の日本で起きていた出来事や日本に生活する私たちが置かれていた状況をきっかけに発想されました。ここには書きませんが、具体的に何の出来事か、当時何が話題になっていたのか、振り返って考えてみるのもいいかもしれません。2010年代前半の出来事が普遍的な問題へとつながり、視覚的なおもしろさを持つ作品へと結実しています。

さて、もう一人のアーティストの作品は新収蔵品展のメイン会場である近現代美術室Aにはありません。「コレクションハイライト」が開催中の近現代美術室Cへと移動しましょう。

会場のちょうど真ん中あたりで普段閉まっている扉が開放されていることに気づくでしょう。なかを覗くと、いくつもの光が天体のごとく動き漂っています。その光は倉庫の壁や床面をめぐり、時には開口部から展示室に漏れ出ることもあります。

本作は、音楽、美術、舞台芸術の分野を横断しながら活動するアーティスト、梅田哲也さんによる《壁のおわり》というサイトスペシフィックな(特定の場所に帰属する)インスタレーション。2019年11月2日から2020年1月13日まで当館で開催した企画展「梅田哲也 うたの起源」において初発表されたものです。同展で梅田さんは、展示室だけでなくロビーや、コレクション展の出口に新たに設けられた白い壁等に、作品を設置していきました。1階の階段吹き抜けには拡声器がぶら下がり、ゆっくりと回転しながら光と音声を発し、展示室ではさまざまな日用品や廃材が動き、音、光とともに何かの演目を繰り広げているようでもありました。展示壁を押して動かすこともでき、入った先に何もない(ように思える)空間が広がっていたりしたのを覚えている方もいることでしょう。

《壁のおわり》の壁とは、展示壁のことでしょうか。それとも倉庫の壁のことでしょうか。どちらにしても、本作公開時にはそれらはつながり、(白い壁の)展示室という区切りも意味をなさなくなります。美術館の空間や機能を問い直す作品でもあるのです。

「うたの起源」展終了後に一旦撤去されたこのインスタレーションは、このたび梅田さんの手で再設置されました。この作品は今後この場所に設置されたままになるのですが、みなさまにご覧いただけるのはこの扉が開いているとき―「新収蔵品展」後は「コレクションハイライト」に出品されるとき―だけとなります。

新収蔵品展では、ほかにも2021年に開催した「ソシエテ・イルフは前進する」展に出品された《イルフ逃亡》をはじめとする前衛写真、様々な作品をご紹介しています。どんな作品が当館の収蔵品に仲間入りしたのか、ぜひ見にいらしてください!

(学芸員 近現代美術担当 正路佐知子)

2022年4月15日 13:04

ソメイヨシノの季節は過ぎましたが、美術館の周囲はツツジや八重桜が満開で、春真っ盛りです。

春の花の中でも、多くの人になじみがあるものの一つと言えば、タンポポではないでしょうか。筆者も小さいころよく綿毛をとばして遊んだものです。福岡市美術館のある大濠公園でも、あちこちでタンポポを見かけますが・・・実はこの大濠公園のタンポポには一つのミステリーがあるんです!

それはリニューアル前のこと、某博物館の知人から一本の電話がありました。

知人「5年に1回、西日本でタンポポの大規模調査っていうのをやってるんだけど、美術館でその説明会できない?」

私「いや、タンポポは美術に関係ないし、なんでうちでやるんですか?植物園でやったほうがよくないですか?」

知人「いやいや、大濠公園にある福岡市美術館でやるのに意味があるんですよ。もしかしたら、大濠公園周りのタンポポは、黒田官兵衛に関係あるかもしれないんです。福岡市美術館には、黒田家が持っていた美術作品が所蔵されてますよね?」

私「え?タンポポと黒田家がどう関係あるんですか!?」

と、その答えというか推理を書く前に、まずは基本情報として、黄色く可憐なこの花、一見同じように見えるのですが、日本に元から自生する在来種と海外からやってきた外来種とがあるそうなのです。さらに、在来種の中でもいくつか種類があって、大濠公園まわりに咲く在来種のタンポポは、関西地方でよく見かける「カンサイタンポポ」なんだそうです。植物のことをまったく知らない私でもだいたいわかる見分け方としては、花の根元の部分がカールしていたらセイヨウタンポポ、カールしていなければカンサイタンポポの可能性大、だそうです。

赤丸の部分がカールしていない

さて、知人曰く、

「九州北部ではほとんど見られないカンサイタンポポが、大濠公園周りではまとまって見られる。これはきっと黒田家が関西から九州に国替えになったときに持ち込んだに違いない」

とのこと。ほんまかいな・・・と思いつつ、実際に美術館近くのタンポポを見てみると、花の根元がカールしていないものがたくさん!これは在来種だったのか~。

カールしていない!

微妙にカールしているものもあります。これは外来種?

もちろん、黒田官兵衛が持ち込んだかどうか、推測の域はでませんが、でも、その春以来、タンポポを見、そして、展示室の中で黒田資料を見ると、はるばる関西からやってきた黒田家の人々のことを想像してしまいます。

黒田資料は、現在開催中の「流れゆく美 日本美術と水」にて9点展示されています。ぜひ、大濠公園のタンポポと合わせて、ぜひこちらもご覧ください。

主任学芸主事(教育普及) 鬼本佳代子

2022年4月7日 11:04

3月30日(水)より古美術企画展示室にて「流れゆく美 日本美術と水」展を開催中です。海や川、湖など水のもたらす雄大な自然に囲まれた日本では、古くから水にまつわる様々な美術作品が制作されました。本展では、こうした水にまつわる作品を通して、古の人々が水に対してどのようなイメージを抱いていたのかをご紹介します。

展示風景

本展では、日本の風土を象徴するような水辺の風景を描いた作品もいくつか紹介しています。その多くは、単純にきれいな景色だからというだけではなく、祈りの対象であったり、文学作品に典拠をもっていたりと、当時の鑑賞者に様々なイメージを想起させるものでもありました。

本ブログでは、その一例として風景画と文学作品が結びついた作品をご紹介いたします。

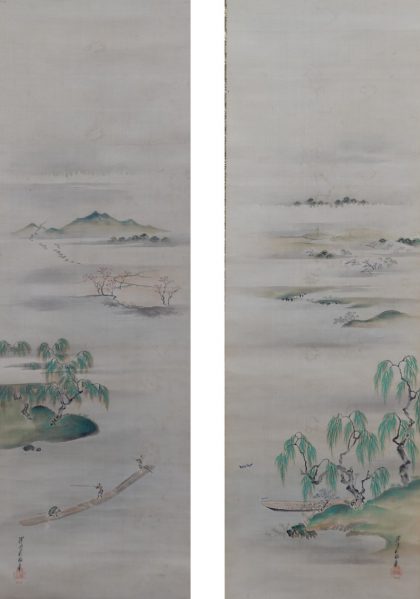

狩野雅信《隅田川図》

この作品は、幕末維新期に活躍した狩野派の絵師、狩野雅信(ただのぶ、1823~1879)が手掛けたもの。東京を流れる隅田川を輪郭で縁取らない柔らかな筆遣いで情趣豊かに描き出しています。

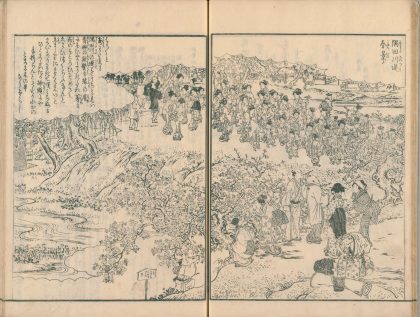

隅田川は、春の花見や夏の納涼など、四季折々の行楽が楽しめる場として、古くから人びとに親しまれてきました。江戸時代に作られた名所図には、花見客で賑わう隅田川の様子が描かれたものもあります。

花見客で賑わう隅田川(『江戸名所図会』出典:国立国会図書館 ウェブサイト(https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2563398/20)

右幅に桜、左幅に紅葉と、春・秋の風物詩を描いたこの隅田川図も、このような行楽地としての隅田川をあらわそうとしたものなのでしょうか?

ですが、だとすると不自然なことがあります。例えば、右幅の船上には、行楽を楽しむ人の姿が見当たりません。しかも、あたりに霞が垂れ込めるなど、賑やかな様子が全くないのです。したがって、行楽地としての隅田川を描いたと想定することは無理があると思います。では、この絵は何をあらわすために描かれたのでしょう。その手がかりは絵の中に隠されています。

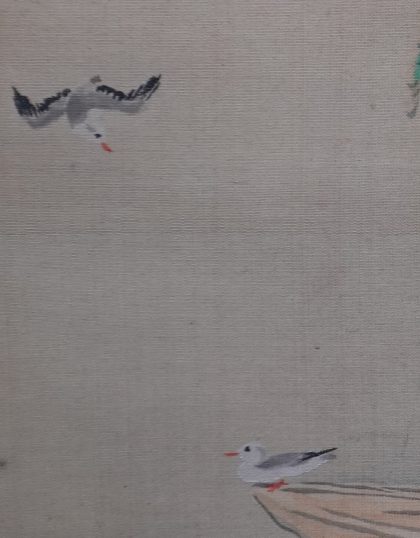

《隅田川図》(右幅、部分)

それがこちら。右幅の舟のあたりにつがいの鳥が描かれています。白い身体に灰色の羽、赤いくちばしと脚、という特徴的な姿をしたこの鳥は、ユリカモメです。

ユリカモメ

東京都の都鳥にも指定されるなど、都民から今でも愛されるこの鳥は古くはミヤコドリと呼ばれていました。隅田川図とミヤコドリときいてピンときた人もいるかもしれません。そう、絶世の美男子であった在原業平の恋愛遍歴を綴った歌物語である『伊勢物語』の「東下り」です。高校の古典の教科書にも載っていることが多いので、あらすじをご存じの方も多いのではないでしょうか。

昔、ある男が自分は世の中に無用な人間だと思い込み、京都(業平のころの都は京都ですね)から友人たちと東国へ旅に出ます。隅田川にさしかかった時、川のほとりで見慣れない鳥を目にします。「白き鳥の嘴と脚の赤き、鴫の大きさ」という姿でしたが、京にはいない鳥だったので誰も分からず、渡し守に訪ねると「ミヤコドリ」と答えました。そこで、男は「名にし負はば いざこと問はむ都鳥 わが思ふ人はありやなしやと」(都という言葉を名にもっているならば、さあ、尋ねよう、ミヤコドリよ、私が恋しく思う人は無事でいるのかどうかと)

『伊勢物語』のこの場面は、絵巻や絵本などさまざまに絵画化されてきました。それらを見てみると、柳や舟、ミヤコドリ(右幅)、渡し守(左幅)など、本図と共通するモチーフが数多く描かれているのです。加えて、本図が福岡藩をかつて治めていた黒田家に伝来していた事実も重要でしょう。というのも、黒田家には『伊勢物語』の写本も伝わっており、同家の人々は物語の内容を熟知していたはずだからです。一見、ただの隅田川の風景を描いたように見える本図も、黒田家の人びとのように古典の知識を身に付けた人には、「なるほど、この絵は『伊勢物語』を下敷きにしているんだな」と受け止められたことでしょう。そうであれば、作品が寂しげな雰囲気で描かれるのも納得です。

せっかくなので、本図が黒田家に伝来したという事実を踏まえて、作画の経緯をもう少し深読みしてみましょう。すなわち、黒田家の藩主たちも、参勤交代のため、在原業平と同様に、故郷を離れて遠く東国の地で暮らさなくてはなりませんでした。

彼/彼女らの望郷の念を受け止めてくれるのが、この《隅田川図》だったのではないでしょうか。

展覧会は5月29日(日)まで。皆さま是非会場に足をお運びください!