2022年3月9日 19:03

最近、テレビを見ていて地震があったとき、津波などの危険を知らせるために、「津波(つなみ) すぐ逃(に)げて」など、フリガナをつけた短く簡潔な日本語で表示されることがありますよね。この、外国人にもわかるように簡便にした「やさしい日本語」ですが、新聞やニュース関連のホームページ記事だけでなく、街なかでも見られるようになってきました。「やさしい日本語」が考え出されたきっかけは、1995年の阪神淡路大震災だったそうで、英語も日本語も十分に理解できなかったために、適切な情報が得られず、被災したり困難な状況に陥ったりした外国ルーツの人たちがたくさんいたそうで、そういう人たちをなくすために始まったそうです。

実は、今、災害時だけでなく、展示や利用の理解のために、美術館・博物館の中でもこの「やさしい日本語」を活用しようという動きがでてきています。

そして、先日、「やさしい日本語」の学芸員向け研修が、九州産業大学の主催で、当館にて開催されました。というわけで、筆者をはじめ、当館の教育普及係のスタッフも参加させていただきました。

研修の前半は東京都生活文化局都民生活部の村田陽次さんと、多摩六都科学館の髙尾戸美さんによるレクチャーでした。村田さんからは、日本の在住外国人数の推移を見ながら、なぜ「やさしい日本語」が必要か、「やさしい日本語」を書く際の注意点、そして東京都をはじめ全国でのさまざまな取り組みについてお話がありました。なかでも「やさしい日本語」が、外国人に対してだけでなく、障がい者にとっても機能する話は目からうろこでした。そして、髙尾さんからは多摩六都科学館での多文化共生プロジェクトの実践が語られました。髙尾さんのお話はミュージアムの現場ならではの、良い意味で「生々しい」エピソードもあり、多文化共生の必要性と困難さ、そして楽しさが感じられました。特に、「やさしい日本語」のプラネタリウムプログラムのエピソードは印象に残りました。プラネタリウムは日頃から人気のプログラムだそうですが、「やさしい日本語」プログラムは、特別な内容であることから、在住外国人の方々だけを対象に時間外に行ったそう。ところが、直接の参加者ではないものの、ある外国ルーツの方から「なぜ私たち外国人を別に扱うのか!」との意見が寄せられたそうです。このエピソードには、配慮したつもりが相手を傷つけてしまう可能性について、筆者自身もやってしまうかも・・・ハッとさせられました。と同時に、それだけ日本社会の中で孤立して傷ついている外国ルーツの人たちがいること、それに無自覚だった自分にも、ややショックを受けました。そして、そういう難しさがありながらも、「やさしい日本語」を手段に、継続して相手とコミュニケーションをとり、社会と関わっていこうとする多摩六都科学館の事例の数々に、当館もやるからには覚悟がいるな、と思いました。

さて、後半はいよいよ「やさしい日本語」の実践です。内容は、当館の作品の解説文を「やさしい日本語」に書き直す、というもの。5グループにわかれ、各グループにあらかじめ選んだ作品1点が割り当てられました。まずは実物をしっかり鑑賞、そしてその後、現在各作品についている解説文をもとに「やさしい日本語」解説文を書きました。

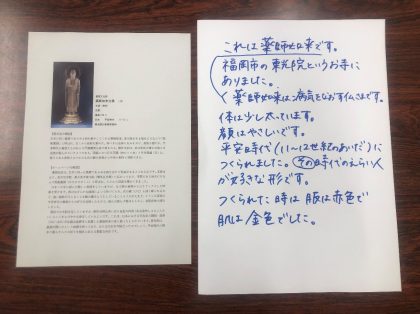

下の写真は、筆者のグループが書いた《薬師如来立像》の「やさしい日本語」の解説です。苦労しました・・・。

美術館でよく使われる、慣れた言い回しなどが邪魔をしてなかなかやさしくならなかったり、また元の文章をどこまで解釈してやさしくするか悩んだりなど、正直、「やさしい日本語」は易しくありませんでした!

とはいえ、現在、福岡市の人口の2.3%ほどが外国人で、そのほとんどが、英語を母語としないアジアの国々からの人々です。今後もますます外国ルーツの人たちの人口は増えると予想されているので、公共施設として美術館でも「やさしい日本語」が必要になってくるはず。まずは実践あるのみ!と決意を新たにもした研修でした。

主任学芸主事(教育普及) 鬼本佳代子

2022年3月3日 14:03

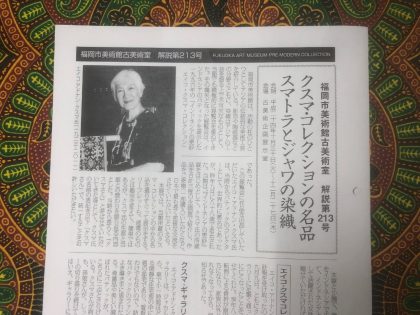

SINGAPORE STYLEの図録が届きました。わざわざ有難うございました。新春にふさわしい華やかな展覧会ですね。エイコさんのバティックの素晴らしい事!!極上のサロンとのコーディネイトは楽しくて、気合いが入る事でしょう。素晴らしい組み合わせです。このような時で行けませんで残念です…

大学の大先輩であり、染織コレクターでもあるNさんから、お葉書をいただきました。展覧会を誉めていただいたことはさておき、「エイコさん」という言葉に、胸がいっぱいになりました。バティックのコレクターとして、世界的に著名なエイコ・アドナン・クスマ氏が、2011年に天国に帰られて丸10年。アジア染織のファンには、憧れの存在でした。

今回の展覧会は、リー御夫妻とクスマ氏のコレクション展でもあり、本当は展示にも図録にも、コレクターの人となりをもっと反映したかったのですが、そこにまで行きつけませんでした。今回のブログは、エイコ・アドナン・クスマ氏―ここでは、かつてお呼びしていたように「クスマさん」と、記したいと思います―に捧げたいと思います。

エイコ・アドナン・クスマさん(旧姓 麻生英子さん)は、1923(大正12)年生まれ。神戸女学院で英語を学び、横浜正金銀行に就職。戦後はGHQの郵便検閲の仕事をされていました。そこで、インドネシアの南方特別留学生として京都大学で学んだアドナン・クスマさんと出会います。二人は日本で結婚し、アドナンさんの祖国へ。子育てが一段落したタイミングで、陶磁器の収集を始めたクスマさんは、古美術商が陶磁器を包んで持ってくる風呂敷代わりの布に眼が行くようになります。「奥さん、布が好きか?」古美術商は、陶磁器でなく布を持ち込むようになりました。それが、クスマさんのバティックコレクションの始まりでした。

コレクションを続けて10年ほどたった頃のことです。クスマさんはインドネシアの文化を外に伝えるため、日本でバティックの展覧会を開催することを思い立ち、単身日本に里帰りします。クスマさんの是非にとの願いにこたえたのが、サントリー美術館でした。クスマさんのコレクションは、1987年に同館で「ジャワ更紗展」として展示され、翌年は神戸市立博物館でも開催されました。

福岡市美術館が、クスマさんのコレクションの紹介をはじめたのは、1996年。クスマさんはすでに世界的なバティック・コレクターとして有名な方でした。お付き合いとしては後発かもしれませんが、当館ではクスマさんのコレクション展を合計3回開催させていただいたので、日本で最も関わりが深い美術館といえるでしょう。そのうち2回は筆者が担当でしたので、クスマさんとお会いする機会をたくさん得ることができたことは、とてもありがたいことでした。

クスマさんといえば、ショートカットの銀髪がトレードマークでした。筆者がはじめてお会いした時には、もう70歳代半ばでいらしたのですが、すらりと背が高く、堂々とした物腰で、現代では耳にすることがないような、きれいな日本語で話しかけて下さり、感銘を受けました。まさに、貴婦人という言葉がふさわしいのですが、お化粧に凝るわけでなく、贅沢な服を身にまとうわけでなく、ただただその凛としたたたずまいが美しい方でした。

猫が好きで、猫が高価な布にじゃれてもちっとも気にしなかったクスマさん。自らギャラリーを持ち、土地の職人を指導して、漆器や焼物、ジュエリーを作らせたりされていました。ジャカルタにも日本にも、バティックが好き、クスマさんが作らせる美しい工芸品が好き、なによりクスマさんに憧れる…という女性ファンがたくさんおられました。もちろん、筆者もその一人でした。

とはいえ、クスマさん御自身は、なんの苦労も悩みもなく、優雅に生きてこられたわけではありません。一家の大黒柱は、公務員としてお金儲けとは厳しく一線を画してきた夫のアドナンさんではなく、クスマさんでした。異国の社会に飛び込んだことで、クスマさんの中で何かが目覚めたのでしょう。日本人ならではの才覚で、さまざまな仕事を手がけ、土地の売買などで財をなし、その富をコレクションに注がれました。

クスマさんのお宅で、作品調査をさせていただく間には、実業家としての「タフ・ネゴシエイター」ぶりを垣間見ることもありました。一方で、コレクション熱というものは、たいがい家族には理解されないもので、クスマさんにもそれが悩みの種であることや、インドネシアの社会に完全には同化せず、我が道を行きながらも、すっかり土地になじんでいる日本人の友人をうらやましく思う、というようなことを、問わず語りにお話してくださることがありました。

異国で生きることの孤独。そのなかで自分を貫く覚悟。自分を取り繕ったりしない潔さ。インドネシアの染織への愛着。独得のエレガンス。すべてが魅力的な方でした。

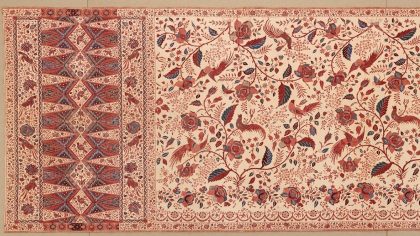

そんなクスマさんが選ぶバティックの基準は?クスマさんは、美的であることと状態の良さの両方を兼ね備えたものでなければ、コレクションに加えることはありませんでした。特にバティックの収集には、どこかで「自分が着るとしたら」というような目線があったように感じます。クスマさんのバティックは、21世紀の今でも「身にまとってみたい」という気持ちを掻き立てる魅力を放っています。その視線で篩に掛けられたコレクションであったからこそ、今回のような「ファッションとしてのバティック」の展覧会に、抜群の力を発揮したのだと思います。

クスマさんが愛してやまなかったバティックを、ぜひ、見にいらしてください。

(館長 岩永悦子)

2022年2月25日 09:02

ギックリ腰をやりました。地域の廃品回収で、空き缶の詰まった袋を運ぼうとしたとき、腰の後ろにピキッという刺激が走り、腰砕けになってしばらく動けなくなりました。ギックリ腰はこれまでも何度か経験していますが、えてして何気ない動作の最中に起こるもの。必ずしも重たい物を持ち上げようとか、欲張って沢山の荷物を運ぼうと無理な動きをしたからではありません。今回、空き缶入り袋が見た目よりもずいぶん軽く、持ち上げた瞬間の違和感に、運動不足の身体がびっくりしてヘンな反応をしたからじゃないかな、と勝手に考えています。

見た目と、それを手に取った時の重さや軽さの感覚にズレがあるときの驚きや戸惑い。それが美術品である場合は、ときに美的評価の判断によくもわるくも影響しますし、取り扱う際にも特に留意しておかなければなりません。

そんなこんなの四方山話を、エピソードを交えて書いてみたいと思います。

*

せっかくなので「大物」にお出ましいただきましょう。

当館1階・松永記念館室の入口の行灯ケース内に鎮座している野々村仁清作の重要文化財《色絵吉野山茶壺》(江戸時代17世紀)です。当館の、そして松永コレクションの代表的作品でもあり、私にとっては時々夢に出てくるほどに特別な壺です(→「悪夢の展示替え」)

高さは35.7㎝、胴の最大径31.8㎝。当館公式ホームページの「所蔵品検索」で検索すると、解説文には次のようにあります。「…。仁清陶は巧みな轆轤技に大きな特徴があるとされ、本器もその大きさに比べきわめて薄く成形されていて手取は大変軽い。…」。

そう、手に取ってみれば見た目よりもずいぶん軽いということ。気になる重量はというと、4060グラム。つまりこれとほぼ同じ↓↓

4キロの鉄アレイって、それ自体はずっしりとそれなりの重さを感じるはずです。2リットルのペットボトル2本にしたってそうでしょう。それが高さも径も30㎝を超えるやきものとなると、軽やかに感じられるという簡単な理屈です。さらに極彩色の華やかな絵付けが全体にびっしりと施されている本器は、眼に入ってくる情報量が殊更に多いこともあって、なおさら外見の重量感を強めているのでしょう。

もっともこうした重い軽いの感覚はあくまで主観的なものであり、日々の生活の中でやきものを使ってきた私たちの経験上におのずと共有されてきたものですから、数値だけを示されてもなかなか理解しづらいですし、やきものに接する機会が少ない人はなおさらだと思います。そこで、大きさの近い別の色絵壺の作品を比較に挙げてみましょう。

同じ松永コレクションの重要文化財《五彩魚藻文壺》(明時代16世紀)です。

高さは33.8㎝、胴の最大径40.8㎝。《色絵吉野山図茶壺》と比較して、高さはほぼ同じですが、径が9㎝大きいことを考慮して体積はざっと1.5倍と見積もっておきましょう。さて気になる重量は、8975グラム。実に2.2倍の重さがあります。実際に持ってみると、私の感覚では、まさに見た目通りか、それよりやや重たいかなという重量感。「おぉ、壺やのぅ~!」という感じです。不思議と、この壺を持つときに怖さを感じたことはありません。むしろ見た目より軽い方がコワいのです。

イラン10世紀の《白地飛鳥文鉢》(松永コレクション)は高さ7.0㎝、口径21.2㎝で、385グラム。

これを初めて箱から出したときにはフワっと浮き上がるように持ち上がってドキリとしました。それもそのはずで、385グラムといえば口径15㎝程度のやや大振りの茶碗の平均的な重量なのです。

*

やきものの作品解説で「手取りが軽い」というと、仁清の轆轤成形の技を称えることもそうであるように、もっぱら作品の出来の良さを示す情報として書かれます。「使いやすさ」という点では、同じ大きさの器であっても極力軽い方が重宝されることが多いのは確かであり、それに頑丈さが加わればなお良し、というものです。

しかし、やきものというのはひとつ「用の器」といっても、日常生活の様々な場面で、様々な用途に供するものですから、単純に軽ければ良いというものは決してありません。

壺は本来、何かを入れて保存する「容器」です。鉢や皿のように頻繁に手にする物ではなく、中に物を入れたらある程度決まった場所に長く置いておくもの。その点で、むしろぶ厚くて重たい作りの方が「高品質」と見なされても良いはずです。輸送用の壺には一定の軽さが求められたと思いますが、割れてしまっては元も子もないので、やはり頑丈さが重視されたことでしょう。ぶ厚く作るにはそれだけの材料を必要としますので、生産コストの視点も忘れてはなりません。

それを薄手に作るというのは、どういうことなのでしょうか。仁清は材料費を少しでも抑えようと努めたのでしょうか。否、茶壺そのものが容器としての実用性よりも、ひんぱんに場所を変えて動かす必要のある器として注文を受けたのでしょうか。あるいは…、と色んな想像を掻き立て、深まる謎に関心を抱くきっかけを、器の重量に関する情報は備えています。

*

腰が痛くなってきたので(言い訳)、いったん締めるとします。四方山話の続きはいずれ、気が向いた時に書きます。

新米学芸員だった頃、《色絵吉野山図茶壺》を初めて手に取った時のことを思い出しています。展示替えのため展示台から箱に収める作業でした。両手と両掌で壺の肩と底を包み込むように持ちます。箱までのルートを再度確認して、いざ腰を入れて立ち上がろうとする私に、近くで見守っていた上司が「軽いから、気をつけてね」と。立ち上がると確かに軽いなと思いましたが、冷静に運ぶことが出来ました。あの時の上司の声掛けは、タイミングも含めて実に適切だったと思います。

あれがなければ、力んで、軽さに拍子抜けして、もしかしたらヒヤリとするようなことにも…なんて余計な想像をするのはやめておきます、夢に出てきちゃいますから。

(主任学芸主事 古美術担当 後藤 恒)