2021年7月7日 10:07

インカ・ショニバレCBE《ウィンド・スカルプチャー(SG)Ⅱ》 筆者撮影

7月1日、インカ・ショニバレCBEによる《ウィンド・スカルプチャー(SG)Ⅱ》がとうとうお披露目されました。見ていて清々しい気持ちになれる作品だと感じています。今日は作者であるインカ・ショニバレについて、そして本作について、簡単に紹介します。

インカ・ショニバレCBEとその作品の特徴

インカ・ショニバレCBEという作家については、2019年の春、当館のリニューアルオープンを記念して開催した特別展が「インカ・ショニバレCBE:Flower Power」でしたので、ご存じの方も多いと思います。

インカ・ショニバレはナイジェリア人の両親のもとロンドンに生まれ、3歳から17歳までナイジェリアのラゴスで過ごし、美術を学ぶため英国へ戻り、以後ロンドンを拠点に活動してきた現代美術家です。ショニバレは、黒い肌を持つ者に対して西洋白人社会から求められる「アフリカらしさ」というステレオタイプに強い違和感を覚えます。そんな時、アフリカで日常的な服地として流通し愛用されているプリント綿布が、アフリカ発祥ではなかったことを知ります。「アフリカンプリント」という名でも知られるこの布は、実は、英国やオランダで製造されたインドネシア更紗の模倣品が19世紀末から20世紀初頭頃に西アフリカに輸出され、現地好みのデザインを取り入れながら、現在の鮮烈な色遣いと奇抜で大きな柄行を特徴とする形になっていたのです。「アフリカ的」として認知されているものが実は西欧発祥であったというステレオタイプの撹乱に加えて、1960年代にはアフリカ独立の象徴として用いられた「アフリカンプリント」は、帝国主義時代の支配被支配の歴史を刻み込みながらも豊かな文化の交わりを体現しており、ショニバレの作品に欠かせない媒体となりました。

ショニバレの作品には、植民地主義時代の英国文化を題材にしたものが多くあります。18〜19世紀を舞台としたオペラや絵画モチーフ、偉人を表した彫刻がよく知られていて、当時のファッションを「アフリカンプリント」で仕立て、褐色の肌のマネキンに着せています。「アフリカンプリント」によって、産業革命によって経済的にも発展し、黄金期とも呼ばれた時代の背後にある状況を暗示し、そしてあり得なかった歴史を再現するのです。

シリアスな問題を提起しながらも、カラフルで、ユーモアにあふれ、あっと驚くような造形であることもショニバレ作品の魅力です。美術を楽しんで欲しいという思いと、美術作品によって過去と現在をつなぎ、皆で考えるきっかけになればという思いが、見事なバランスで共存しているのです。

《ウィンド・スカルプチャー(SG)Ⅱ》

Wind Sculpture「風の彫刻」という名の通り、布が風を受け、はためく瞬間をとらえ、造形化しています。ショニバレがこのシリーズを制作するきっかけとなったのは、2010年に英国のトラファルガー広場で公開された屋外彫刻作品《瓶の中のネルソンの船》でした(現在はロンドンの国立海洋博物館前に設置されています)。この瓶の中の船の帆には「アフリカンプリント」が使用されていました。「アフリカンプリント」の帆のイメージから、「風の彫刻」のアイデアが生まれたのです。複雑に波打つしなやかな形状は、ショニバレが実際に布に風を当て、生じた形をもとにしています。薄く、柔らかく、吸水性のある布を立たせることは困難ですが、布の軽やかな形状をガラス強化ポリエステル樹脂(GRP)で表すことで、重力に逆らうかのような彫刻が実現しています。この「重力に逆らう」というイメージは、「ウィンド・スカルプチャー」シリーズにかかわらず、ショニバレ作品の特徴の一つでもあります。(ショニバレ作品から話が逸れますが、ミュージカル「Wickedウィキッド」に「Defying Gravity」というタイトルの歌があります。「重力に挑む」「重力に逆らう」「自由を求めて」などと訳されるこの歌は、社会からの圧力や権力に挑み、自由を手に入れようという内容で、個人的に好きな一曲です。)

ウィンド・スカルプチャーの形には、現在、「ウィンド・スカルプチャー」と「ウィンド・スカルプチャー(SG)」の2種があります。SGはSecond Generationの略で、第2世代という意味。最初の形と比べると、より布らしくなったと言えばいいでしょうか。風をはらんだ布の襞がより複雑に造形されています。「ウィンド・スカルプチャー」は2013年頃から2016年までに9体が作られました。「ウィンド・スカルプチャー(SG)」は2018年に発表され、当館に設置された作品はその2番目という意味で「Ⅱ」がついていますが、すでに「Ⅴ」が存在し、つまり5体が公表されています。

ウィンド・スカルプチャーには、鮮やかな色彩によってそれぞれ異なる模様が描かれています。これらはすべて、既存の「アフリカンプリント」の柄をもとに、ショニバレがデザインを起こしたものです。当館に設置された《ウィンド・スカルプチャー(SG)Ⅱ》は、これまでにないことですが、日本製の「アフリカンプリント」(当館所蔵)の柄が採用されました(日本でも戦前から1990年代までアフリカに向けてプリント綿布が製造輸出されていました)。日本製の布の柄が描かれることで、本作には、ショニバレ作品が持つ歴史的文脈に新たな位相が加わったと言えるでしょう。

《ウィンド・スカルプチャー(SG)Ⅱ》を見ていると、ポジティブな気持ちになれます。それは本作が、文化が生まれる背景や歴史に向きあったうえで、ステレオタイプからの脱却を目指すものであり、風を受けて次の場所へと、未来へと向かおうというコンセプトを持っているからでしょう。

(学芸員 近現代美術担当 正路佐知子)

***

現在、《ウィンド・スカルプチャー(SG)Ⅱ》の柄のもととなった日本製「アフリカンプリント」を、近現代美術室Cのショニバレ作品《桜を放つ女性》の傍の壁面に展示しています。ぜひあわせてご覧ください。

当館とショニバレが出会うきっかけや、《ウィンド・スカルプチャー(SG)Ⅱ》設置の経緯については、7月10日(土)開催の記念講演会 「インカ・ショニバレCBE 《ウィンド・スカルプチャー(SG)II 》が 福岡市美術館に来るまで」(講師:福岡市美術館館長 岩永悦子)で語られることでしょう。お楽しみに!

2021年6月30日 09:06

みなさん、こんにちは。ボクは福岡市美術館のこぶうしくんです。

夏休みこども美術館のチラシをみているこぶうしくん

今年のチラシは金色です!

今日は、ボク(こぶうしくん)が、展覧会「夏休みこども美術館」を紹介します。どうして、こぶうしくんが紹介するのって?だって、ボクは今回大活躍するんだから。

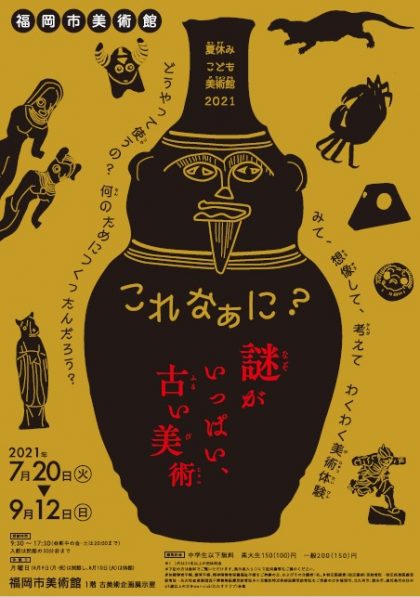

夏休みこども美術館は、毎年テーマを変えて展覧会や関連ワークショップを開催しています。今年は、作品の“謎”がテーマなんです。展覧会の名前は、その名もずばり『これなぁに?謎がいっぱい、古い美術』[福岡市美術館1階 古美術企画展示室2021年7月20日(火)~9月12日(日)]!

美術作品にはさまざまな“謎”があります。でもその謎について、学芸員が一生懸命調査や研究をして、明らかになった作品もあります。一方で、調べたけれど、やっぱりよくわからないという作品もあります。今回のこどもギャラリー(展覧会)では、調べて謎が解明された作品や、調べたけれどまだまだ謎が残る作品たちを紹介します。(展覧会の紹介より)

実はボクのモデルになった《コブウシ土偶》も、その作品のひとつ。展示もされるよ。

「え、謎なんてあるの?」って思う人もいるかもしれません。

それが、あるんです。どんな謎かというとね…。《コブウシ土偶》は紀元前3000年―紀元前2500年にパキスタンで作られたことがわかっています。でもね、「何のために作られたか」っていうのは諸説あるものの、よくわかっていません。

《コブウシ土偶》副葬品説やおもちゃ説など諸説あり

だから、この謎については、ぜひ、考えてみてほしいです。みなさんが謎について、どんなことを考えたのか知りたいな。他にも謎がある作品たちが展示されます。どんな謎かとってもわくわくするね。

そして、こどもギャラリーでは作品について「気づいたことや思ったこと」を書いたお手紙を募集します。いただいたお手紙は…、なんと、ボクがブログで紹介することになったよ!今から、どんなお手紙がくるのかとっても楽しみ。ぜひ、書いて送ってほしいです。送り先はこどもギャラリー展示室内にポストを置いておくからそこに入れてね。

また、夏休みこども美術館では、展覧会のほかにも子ども向けのスペシャルワークショップとギャラリートークを開催します。スペシャルワークショップ『これなぁに?推理してつくってみよう!』は、作品について書かれた文章だけを手がかりに、その作品を想像して作ってみるよ。最後に展示室へその作品を見に行くよ。ギャラリートーク『オンラインでみるこれなぁに?謎がいっぱい、古い美術』は、zoomを使ってみんなでおしゃべりしながらいっしょに作品を見るよ。くわしくはこちら(HP内夏休みこども美術館ページ)を見てみてね。応募の締め切りは7月25日(日)だよ。

他にも、福岡市美術館のSNS(Twitter・Facebook・Instagram)で展覧会に関連した本を紹介する『夏休みこどもとしょかん』も開催します。展覧会オープンまであともう少し!楽しみに待っててね~。

こぶうしくん(代筆:教育普及係「夏休みこども美術館」企画担当 上野真歩)

2021年6月16日 09:06

先日閉幕した企画展「ソシエテ・イルフは前進する 福岡の前衛写真と絵画」(以下「イルフ展」)(2021年1月5日~3月21日)では、会期中に2回の記念講演会を開催しました。登壇者には近現代写真の専門家であるお二人のゲスト(名古屋市美術館学芸員の竹葉丈氏、インディペンデントキュレーター[現・東京ステーションギャラリー学芸員]の若山満大氏)をお招きしました。2回の講演はいずれもイルフの活動した1930~40年代の写真家たちが向き合っていた時代状況や複雑な立場を明らかにする内容で、イルフ展で紹介した作品・資料への理解を更に深められるものでした。ここに、担当者による講演会のレポートをお届けします。前回の竹葉氏の講演会に引き続き、今日は、若山氏の講演会のレポートです。

「趣味と報国:ソシエテ・イルフをもっとよく知るための写真史 1920-1942」(登壇者:若山満大氏、開催日:2021年3月6日14:00~15:30、会場:ミュージアムホール)

若山氏には、アマチュア写真家が台頭する明治中期から戦時下にかけて、つまり1880年代末から1940年代までの半世紀の写真史を、幅広い事例や資料とともにお話いただきました。各時代における表現様式の変化や写真家たちの活動はイルフの活動とリンクしており、イルフのメンバーが時代と社会の状況に呼応しながら活動していたことが見えてきました。

冒頭では、国内の写真団体・写真愛好家にどのような特色があり、それがどのように変遷していくかをお話しいただきました。明治中頃の写真団体は、写真師・旧華族・お雇い外国人などの富裕層に限られていたようです。初期の写真愛好家たちの関心は、夜に鮮やかな写真を撮る手法、大判写真を撮る手法の研究など技術面にあり、その後変化していきます。1893年に開催された「外国写真展覧会」の出品作は、明確な主題、前景・後景の被写体の写し方、セピア色の諧調など、“オーソドックスな風景画”のような作品です。海外の作例からの影響を受け、日本の写真愛好家たちも絵画を模範とする写真表現に取り組むようになりました。

1910年代から1920年代にかけて、写真愛好家の裾野は広がっていきます。この変化には、雑誌を通し情報が地方都市にも届くようになったこと、第一次世界大戦後の経済の動きによってカメラや写真材料が富裕層でなくとも買えるようになったこと、新聞社がメディアイベントを開催する機運が生まれたことなどが複雑に絡み合っています。1926年-1927年刊行の『日本写真年鑑』に掲載されている地方のアマチュア写真団体は476団体、加盟者は13889名に上りました。イルフメンバーの田中善徳が所属していた「福岡白光会」も掲載されていました。

写真趣味が流行する中で、アマチュア写真家の中から雑誌編集に携わったり、投稿作品を審査したりする、特別な地位の人々が登場します。講演の中で例に挙がったのは1921年に写真芸術社を主催した、福原信三です。福原は「写真とは光と影のグラデーションである」「自然から受け取った情感を写し取るものだ」といった写真観を発信していました。若山氏は、ヒエラルキーの上部にいたオピニオンリーダーも重要だが、写真産業を作り上げその権威を下支えしていたのはフォロワーたちであるという点を指摘しました。お話を聞きながら思い出したのは、1930年代にイルフメンバーの高橋渡が安易なアマチュアリズムに抵抗し始めたことです。カメラ雑誌に論考を発表し、存在感を表し始めていた高橋は、アマチュア写真界のヒエラルキーを地方から突き崩す狙いがあったのでしょうか。

1930年代は、雑誌『光画』を嚆矢として、新興写真と言われる新たな傾向の写真が登場します。カメラに特有の現象であるブレによる表現や、レンズを通して何気ない風景に新しい視線を投じた作例など、作品のスライドを見ながら、移り変わる表現傾向を確認しました。新興写真がシュルレアリスムの傾向を持つ前衛写真へと進化していく過程として、ナゴヤ・フォトアヴァンガルド、前衛写真協会、丹平写真倶楽部の作家たちと共にイルフメンバーの作例が紹介されました。

講演の終盤は、戦時下の写真家の動きにフォーカスします。この頃、スパイを防ぐためという理由で撮影場所やアングルが限定され、写真材料が配給制になるなど、アマチュア写真を巡る状況が厳しくなっていきます。限られた資源を戦争のために費やすべきという風潮が強まる中で写真家の活動は制限され、社会に有用である、と認められなければ趣味としての写真を続けることができなくなっていきました。戦時下で許された写真の例が、報道写真です。戦場や植民地を捉えた写真は国威発揚の効果を持ち、対外・国内宣伝のための雑誌に掲載されました。しかし、大多数のアマチュア写真愛好家たちにとって戦地に赴くことは難しく、写真を続けるためのなんらかの「方便」を見つける必要に迫られていたのでした。

こうした状況の中、アマチュアの写真家たちが選び得た“前向きな妥協案”として若山氏が挙げたのが、民俗学的な写真と慰問写真です。民俗学的な写真とは、国内の伝統的な暮らしが残る集落や風土を主題とした写真のことで、濱谷浩の仕事などが挙げられます。郷土を撮影することは当時でいう民族意識の高揚につながり、銃後の暮らしを鼓舞する“草の根の報道写真”としての意味合いを持ちました。

慰問写真とは、戦地の兵士に向けて送られた、故郷の家族を写した写真のことです。慰問写真は、家族は無事だというメッセージとともに、それを手に取った兵士に前線を守り、家族を守るために戦わなければならないことを伝える「督戦装置」としても機能しました。写真家たちは、慰問写真のカメラマンに名乗り出ることで、物資統制の最中において貴重なフィルムや撮影の機会を得ることができたのでした。

ソシエテ・イルフのメンバーは1920年代頃から写真に傾倒し、グループ結成当初は前衛であることを掲げて同人誌や作品制作を行っていましたが、1940年頃に各々の活動の傾向が変化し、熊本・五箇荘の集落や柳川などを主題にした、民俗学的なアプローチの写真を撮るようになります。これは単なる志向の変化だけではなく、当時趣味として写真を撮り続けるための必然的な選択だったのかもしれません。

半世紀にわたる近代写真史を振り返ると、愛好家たちが地方で活動し始める時期、写真専門雑誌のなかでアマチュア写真家たちが活躍し始める時期、そして戦時下の文化統制の中で写真の有用性をアピールすることが求められた時代と、各時代の動向にイルフの活動がリンクしていることが感じられました。具体的な写真技法や時代状況の解説から、一枚の写真に時代ごとの表現動向と社会史が折りたたまれていることが分かる講演会でした。

(学芸員 近現代美術担当 忠あゆみ)