2021年4月21日 11:04

先週の13日に開幕した「黒田家の名宝」(於 1階古美術企画展示室)。かつて福岡藩を治めた黒田家に伝来した宝物から武具装束、調度品、茶道具、掛け軸、屏風など選りすぐりの名品を展示しています。

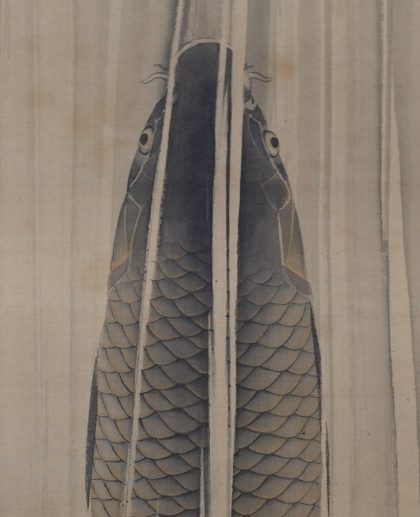

今回ご紹介するのは江戸時代に活躍した写生画の巨匠・円山応挙(1733~1795)がてがけた《龍門登鯉図(りゅうもんとうりず)》です。滝を登り切った鯉が龍になる、という故事にちなんだもので、5月5日の端午の節句を間近に控えたこの時期に相応しい作品です。

墨のグラデーションを駆使して、体の立体感や鱗の質感を再現する描写力は見ごたえ十分ですが、本作の見どころは何といっても、その斬新な構図にあります。本作は、滝を登る鯉の背中を真上からのアングルで捉えた独特の視点で描かれます。通常わたしたちが滝を眺めようと思えば、滝壺の付近から見上げるか、高台から見下ろすかでしょう。本作のように滝の中腹を登る鯉の背中を真上からの視点で捉えるなんてことは、空でも飛ばない限りできないはずです。(もちろん、江戸時代にドローンはありません。)当時の人びとが日常生活ではまず体験できない視角から描かれた本作は、新鮮な驚きをもって迎えられたことでしょう。

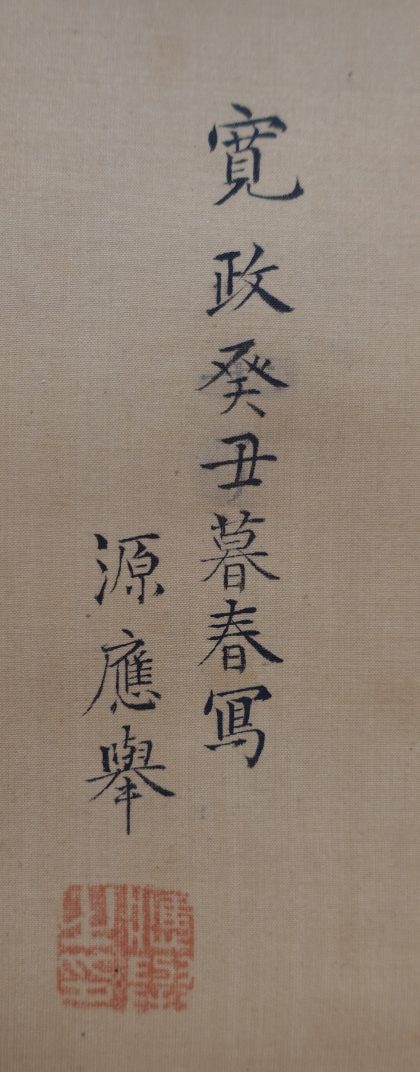

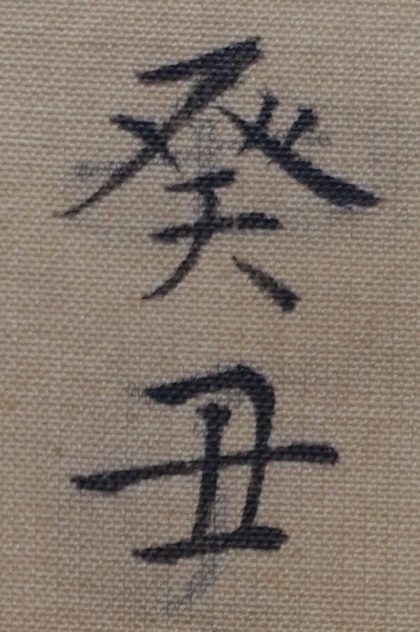

ところで、本作の右下には「寛政癸丑暮春冩 源應擧」と記されており、寛政癸丑(寛政5年〈1793〉)の暮春(旧暦の3月頃)に描かれたことがわかります。ただ、この記載には少し不思議なことがあるのです。

いかがでしょうか。何か気が付いたことはありませんか?

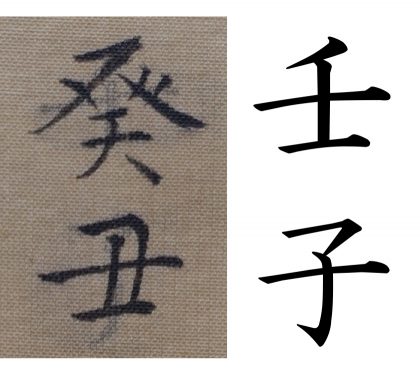

もうお分かりですね。そう、「癸丑」という記載の下に薄く「壬子」と書かれているのです。ちなみに壬子とは、寛政4年(1792)のこと。癸丑(寛政5年〈1793〉)の前年にあたります。うっかり前年の干支を記載してしまった可能性はもちろんあるのですが、この記述がなされたのは3月頃のこと。年が改まって3か月もたっていることを考えると流石にうっかりが過ぎるように思うのです。そこで、次なる可能性として以下のように考えてみました。元々は、壬子の年に完成させるつもりで「寛政壬子」と下書きをしていたものの、何らかの理由で制作が遅延してしまい、年をまたいでしまった。そこで、下書きを修正する形で癸丑と記載したのではないか。これは、あくまでも仮定の話であり、他の応挙作品と比較するなど様々な検証を必要とします。ですが、当時の応挙や彼の弟子たちのおかれた状況を思うとき、こうした仮説があながち的外れではないと思える節もあるのです。

すなわち、応挙の弟子の一人・奥文鳴の書いた『仙斎円山先生伝』には「寛政癸丑ニ至テ、荏苒トシテ老痾ニ罹リテ経年歩履スルコト能ハス。且ツ眼気モ亦明亮ナラス。故ヲ以テ揮毫漸ク廃ス」と記されており、寛政5年頃、応挙は老病を患い歩くこともままならず、眼もはっきりとは見えなくなってしまい、やがて絵を描くことができなくなったと言います。

また、応挙やその一門の画家たちの壁画や襖絵が多数のこる大乗寺(兵庫県香住町)には、大乗寺と応挙一門がやりとりした手紙類が伝わります。それらを参照すると、応挙が病気がちでなかなか絵ができあがらないこと、加えて、応挙一門を支えた有力な弟子たちも健康が優れない状態が重なってしまうなどしたために、約束の時期までに作品を仕上げることができない、ということがあったことが判明します。こうした状況も踏まえるならば、今回仮説として提案した制作の遅延という案は一考に値するといってよいでしょう。

実は、本作をめぐってはずっと気になっていることがありました。

それは、流れ下る水流の部分で、墨のグラデーションの変化がややぎこちなく、応挙会心の出来とはいいがたいように思われることです。

ただ、こうした疑問もこれまで見てきたような状況を踏まえれば、それほど気にする必要はないでしょう。むしろ、リーダーが体調不良という非常事態の中にあって、これだけのクオリティを保った作品を仕上げることができた応挙一門の底力を感じずにはいられません。

リーダーや主力級が離脱してもそれを補うことができる、福岡ソフトバンクホークスのように分厚く強大な戦力を誇った応挙一門の姿を想像することもできるでしょう。

展示は、5月30日(日)まで。《龍門登鯉図》をはじめ、たくさんの名品を紹介しているので是非会場に足をお運びください!

(学芸員 古美術担当 宮田太樹 )

2021年4月16日 19:04

はじめまして、福岡市美術館へようこそ!

撮影:(株)エスエス上田新一郎

2階入り口に向かう広場「エスプラナード」。写っているのは、草間彌生《南瓜》。屋外作品としては、直島の《南瓜》と双子です。

4月、新しいスーツもだんだん板についてくる、今日この頃。この春から福岡で新生活を始められる皆さま、はじめまして。ようこそ、福岡市へ。福岡市美術館・館長の岩永悦子と申します。わたしも、30ウン年前に福岡に越してきました。福岡の明るく開放的なお土地柄にすっかり魅了されて、福岡愛を語る典型的福岡人になりました。

福岡は街の住みやすさ、食の楽しみで語られることが多いのですが、「アートの街」でもあります。だって、福岡市が運営しているミュージアムが3つもあるんですから(福岡アジア美術館、福岡市博物館)。さらに、県立美術館も含めれば、美術を楽しむのには事欠かない街といえます。

福岡市美術館は、大濠公園という、街の中心地にほど近い公園の中にあります。地下鉄やバスで来られるのも便利です。タクシーでいらっしゃるときは「大濠公園の美術館」と運転手さんにお伝えくださいね。(別の美術館や博物館に行っちゃう可能性がありますので。)

福岡市美術館は、市立の3つの美術館のなかでもっとも歴史がふるく、開館してから40年以上たちました。開館準備期間を含めると、約50年の間に、1万6000点の作品を収集しています。いろいろありますけども、最初にご紹介した草間彌生をはじめ、ダリ、ミロ、シャガール、ウォーホルの大作を、コレクション展示室で常時見ていただけます。

サルバドール・ダリ《ポルト・リガトの聖母》。ダリの代表作。海外貸出しNo.1。

写真左側がジョアン・ミロ《ゴシック聖堂でオルガン演奏を聞いている踊り子》。開館前年に購入。購入費用が新聞に出て、話題沸騰。

写真中央はアンディ・ウォーホル《エルヴィス》。購入の交渉中にウォーホルが逝去。それでも、無事に福岡に。

大濠公園を歩いて、コレクション展示室を楽しんで、のどが乾いたら、ホテル・ニューオータニ直営のカフェで公園の湖面をみながらゆっくり。心身ともにリフレッシュできる空間が、ここにはあります。これからも、福岡市美術館の魅力をお伝えしていきたいと思います。

今後ともよろしくお願いいたします。

(館長 岩永悦子)

2021年4月7日 16:04

3月14日(日)に、65歳以上限定のプログラム「いきヨウヨウ講座」を開催しました。美術館の教育プロブラムというと、こども向けやファミリーを対象にしたものを想像する方も多いかもしれませんが、当館では、幅広い層の方々に向けたプログラムを実施し、2014年からシニア向けの「いきヨウヨウ講座」を開催しています。

今回のテーマは「自分色をつくる」。自分の気持ちを表す色を、絵具で作ってみようという内容です。自分の気持ちを表現する色について考えることで、自分自身の気持ちにも改めて向き合います。コロナ禍ではありますが、15名の方がご参加くださいました。さて、どんな色が出来上がったのか、レポートします。

今回、講師に福岡教育大学教育学部准教授の加藤隆之先生をお迎えしました。当日はコロナ対策をしっかりとし、自己紹介をしてから、まずは自分色を考えるヒントをさがしにコレクション展示室へ。グループに分かれて、色が特徴的な作品を鑑賞しました。コロナ禍で、会話をしながら鑑賞出来ないのが残念でしたが、お互いの距離をとりながら、作品をよく見て、色を観察しました。

展示室から戻ると、次は自分の色を作る時間です。はじめに、加藤先生から「色」について、詳しいお話がありました。12色相環の図を見ながら、三原色について、また補色の関係にある色は混ぜると濁りやすいなど、「色」を選ぶときのポイントを教えていただきました。

次に、「自分色」の絵具の作り方です。順を追って、工程を詳しく解説する加藤先生の手元をプロジェクターで投影し、大きな画面で作業を確認しました。みなさんメモを取りながら真剣な表情で「どんな色をつくろう?」と気持ちを高めていきました。

説明を聞いて、工程を確認したら、次は色選びです。テーブルに並んださまざまな色を見て、「わー。何色にしよう!」と歓声が上がっていました。たくさんの色から好きな色を選ぶのは、年齢に関わらず楽しい瞬間です。混ぜたらどんな色になるのか想像しながら、それぞれ2色の顔料を選びました。

顔料を選んだら、次は湯煎で溶かしたアラビアガムと混ぜて、ペインティングナイフを使って練る作業です。アラビアガムの微妙な量の違いで、硬さが変わるため、はじめは思った通りに練れなくて「難しい・・・」と苦労している方もいましたが、加藤先生のアドバイスを受けながら、最後は職人のように練っていたみなさんの様子が印象的でした。黙々と作業をしながらも、自分色が見えてくると笑顔がこぼれ、スタッフも胸がはずみました。

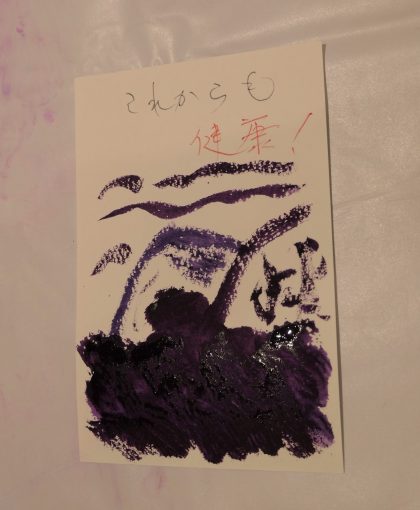

最後はつくったばかりの「自分色」を使って、明日の自分へ手紙をかきました。思った通りの色になった方も、ちょっと想像と違った色になった方もいましたが、そうやって試行錯誤をしながら完成させるところもワークショップの楽しさの一つです。アンケートには、「色を造るという事を初めて経験しました。この年になって大変面白かった。」「私はオレンジ等が好きなのですが、出かける前に孫からエメラルドグリーンがいいな、と言われ挑戦してみました。」「自分で作った絵の具で絵を描くということが楽しかった。市販品でうまく描くということとは違った楽しさがありました。」などの嬉しいコメントがたくさんあり、みなさんが初めての経験をしたり、挑戦をしたりしながら、美術館でのワークショップを楽しんでくださったことを実感しました。

完成した手紙は、翌日美術館のスタッフが投函しました。「自分宛の便りが届くのが楽しみです」とおっしゃってくださった方も多く、昨日の自分から届いた「自分色」に、皆さんが心を弾ませてくださるように願いながら投函しました。コロナ禍もあり、明日が待ち遠しいって素敵だな、とつくづく思いました。持ち帰った自分色で、ぜひ未来の自分にもまた手紙を書いて欲しいなと思います。

次回のいきヨウヨウ講座は2021年6月、版画をテーマに開催します。対象は65歳以上の方です。美術館で心をいきいきさせましょう!みなさんのご応募をお待ちしております

※プログラム詳細は、当館ホームページをご覧ください。

(学芸員 教育普及担当 﨑田明香)