2021年3月28日 10:03

あったかい陽ざし、やわらかい風。

福岡で桜が満開を迎えてから、お花見日和が続いていますね。外に出て、まぶしい陽の光に目を細めつつあたりを見回せば、お出かけを楽しまれている親子連れやお友達同士の笑顔に、気持ちがほぐれていきます。

そうこうするうちにソメイヨシノは終わっちゃうかな?とご心配かもしれませんが、そんな場合は福岡市美術館のコレクションでお天気をきにせず、お花見はいかがでしょう。

さあ、まずは1階の古美術のコレクション展示室から。

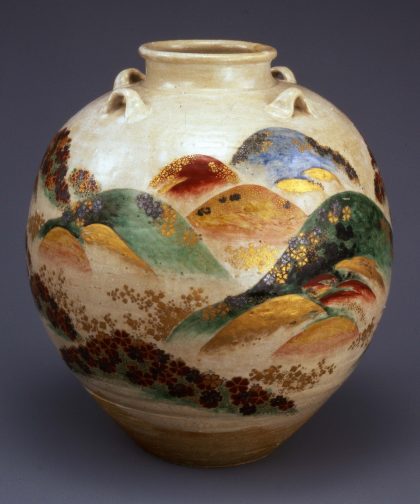

桜といえば、野々村仁清の、重要文化財《色絵吉野山図茶壷》。当館が誇る日本の宝です。

桜の名所である奈良の吉野山の桜が壺の表を彩っています。

意外な見所は裏側。表側はまだ五分咲きていどですが、裏に回ると満開です。

ぜひ、壺の周りをぐるりと一周してみてください。

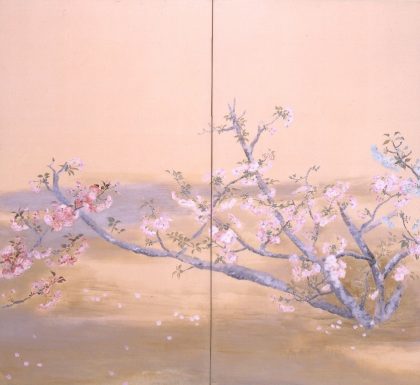

では、2階のコレクション展示室に参りましょう。髙島野十郎《寧楽の春》です。

久留米市美術館でも展覧会が開催されている髙島野十郎の作品。まるで五重塔が桜の衣装をまとったかのよう。うっすら、もやが掛かったような春の大気がよく表されています。

そして、桜といえば、これ。インカ・ショニバレCBEの《桜を放つ女性》。

力強く、咲き誇る桜。満開です。

さらに、3月30日(火)~5月9日(日)まで、冨田溪仙展で《御室の桜》が展示されます。

冨田溪仙《御室の桜》(部分) 1933年

桜をモチーフにした当館の名品が、一時期にこれだけそろうことはなかなかありません。特に《御室の桜》は大作で、この時空にはまってしまうとなかなか出てこれないほど。ぜひ、別世界のお花見を。

(運営部長 岩永悦子)

追伸

キッズスペース「森のたね」にも桜が咲いています!スペース自体はコロナの影響でまだ解放できていないのですが、授乳室はお使いいただけます。はやくキッズスペースが使えるようになりますように!

2021年3月19日 13:03

どーも。総館長の中山です。

みなさんは地下鉄大濠公園駅、ご利用になられますか? 降りたことない? お花見のときだけ?

2年前の2019年3月21日の美術館リニューアルオープンから、「福岡市美術館口」という副駅名をつけていただきました。同時に、構内の太い円柱が、ダリやミロ、シャガール、草間彌生の作品写真でドーンと装飾され、駅が美術館色に染まりました。また一年後には、上り下り両方向のホームのベンチ4か所全部に、桜をテーマにした様々な美術館所蔵作品による壁面装飾も登場して、駅に着いたとたんに美術館の癒され空間が広がっています。桜といえば、駅のシンボルマークが桜ですし。もう開花宣言もあったし。季節ですね。

今回、さらにさらに美術館へと続く3番出口(とはいっても大濠公園を歩いて10分はかかりますけど)にも美術館の色が増えたんです。それがこちら↓↓

撮影:﨑田明香学芸員

撮影:﨑田明香学芸員

撮影:﨑田明香学芸員

階段の側面に広がっているのは黒田家に伝来した土佐光起の「磯千鳥図屏風」からアレンジしたデザイン。金箔が輝く感じもよく再現されています。群れ飛ぶチドリがかわいいです。全部同じ顔ですけど。見とれて足元がおろそかになりませんよう。

踊り場の壁面には郷土作家吉田博による版画シリーズ「桜八題」から選んだ3作品。そう、ここにも春が。桜が。屏風も版画も実物よりもかなり巨大化されていて、細部がよくわかります。大濠公園駅をご利用の際は、是非注目してみてください。

ところで、大濠公園駅の開業はわたしが美術館に奉職した1981年と同じ年。もう40年前です。お互い、ちょっとくたびれたかな。最近、「まあ、いいか」とエレベーターに乗りがちなんです。我ながら情けない。チドリに笑われますね。がんばって、階段を登ろうっと。

総館長 中山喜一朗

2021年3月13日 14:03

創業100年を超える博多人形工房の中村人形様が制作・監修をした、大人から子供まで気軽に人形の絵付け体験が楽しめる素焼きの博多人形『マスターロード』に新しく、レオナールフジタ《仰臥裸婦》をモチーフにした『フジタの猫』と、電力の鬼との異名を持つ松永安左エ門のコレクションより《地獄草紙断簡・勘当の鬼》をモチーフにした、『地獄草紙の鬼』の2種類が12月より発売中です。製作者である中村弘峰様のSNSで紹介して頂いた翌日にはどちらも完売してしまう程の人気商品です。

オーソドックスに水彩絵の具で塗るもの楽しいですが、お勧めの画材は色鉛筆です。何度も研ぐ必要があり少し大変ですが、はみ出したりせずに塗りたい箇所だけ塗る事が出来るので、初心者の方には特にお勧めです。私は《勘当の鬼》を水彩色の色鉛筆で、赤オニさん風に塗ってみました。目元などの細かい部分は、色鉛筆を何度も研いで極細にして塗り、それでも芯が届かない箇所は、奈良筆で有名な『あかしや』のカラー筆ペン『彩』で重ね塗りをしています。こちらは筆職人が一本ずつ手造りで穂先を仕上げている為、非常に塗りやすく、絵手紙や水彩画にも描く際にもお勧めです。ミュージアムショップでは勿論、文具店様でも購入できます。

赤オニさんの次は《フジタの猫》を、4月29日(木)~7月18日(日)に開催される『高畑勲展』に合わせて、高畑勲さんが監修された大阪を舞台にした某アニメに登場するキャラクター、『月の輪の〇蔵』こと『小〇』と、首に赤いスカーフを巻いた『アン〇ニオJr.』をモチーフに塗ってみました。こちらはそれぞれ水彩色と油彩色の色鉛筆で塗っています。

私のように絵心が全くない素人が塗った見本だけでは心もとなかったので、絵が得意な上司に無理やりお願いをして塗ってもらいました。こちらはオーソドックスに水彩絵の具を使用しています。プライスカードを付けていたら、普通に売れていきそう…。

皆様も鬼にオシャレなスーツを着せてみたり、ご自宅で飼われている猫と同じ模様を描いたり、思い思いの色で自由に彩色し、オリジナルの博多人形を作ってみましょう。今回、ご紹介した『フジタの猫』と『地獄草紙の鬼』以外にも、福岡市美術館の所蔵品をモチーフにした、『うさぎ』・『鳳凰』・『若君』・『姫君』も好評発売中です。

・マスターロード フジタの猫 1,760円(税込)

・マスターロード 地獄草紙の鬼 1,980円(税込)

・マスターロード うさぎ 1,760円(税込)

・マスターロード 鳳凰 1,760円(税込)

・マスターロード 若君 2,200円(税込)

・マスターロード 姫君 2,200円(税込)

絵の具で塗った「マスターロード」

色鉛筆で塗った「マスターロード」