2020年10月15日 18:10

今回の展示は、絵画の世界と布の世界が混然一体となった展示です。

フジタは、フランスのプリント布地をしばしば絵に描きました。ここは、フジタがどれだけ布を正確に描いたのかを検証するためのコーナー。

本展の目玉は、フランスのメゾン=アトリエ・フジタから、フジタが所蔵していた染織品約50点をお借りして日本初公開すること。ただし、今はフランスからクーリエが来られないので、ZOOMで展示立会をしてもらうことになりました。10月13日、14日がZOOMの中継日です。

「朝早いのは大丈夫よ!何時だっていいわよ。」とメゾン=アトリエ・フジタのアン・ル=ディベルデル館長。お言葉に甘えて日本時間の13時からスタートに設定しました…って、時差は7時間なので、フランスではめちゃくちゃ早朝(すみません)。前日に作品チェックを完了させ、コンディションレポートのデータを送付しており、ZOOMでは、展示作業を見てもらうことになります。

13日午後からのZOOM中継に備えて、N通の美術品展示のエキスパートYさん&Tさんと午前中にしたことは…前代未聞、「展示のリハーサル」でした。段取りが悪いと画面越しに見ているアン館長が不安になるだろうからと、綿密な打ち合わせと準備をしましたが、それでもまだ不安だったので、実際に体を動かしてのリハーサルをすることに。「じゃあ、やりますよー。お二人は先にウォールケースの中で待機してください。そうそう、そんな感じ。そこへわたしが、3点セットのアンサンブルを入れた箱を持ってきて…。」「3点ありますけど、並べる順番はどうします?」「えっと、エプロン、ベスト、帽子の順で。てことは、箱に入れる順番が逆だった?ひゃー…」。と、午前中はあっという間にすぎました。

そうこうするうちに、13時(フランスは、朝6時!)。フランス在住のコーディネーターのUさん、そしてアン館長が参加して、ZOOM中継が始まります。タブレットの取り回しと、通訳は国際交流担当の徳永さん。海外経験も豊富なプロのインストーラー(展示技術者)の徳永さんは、こういうイレギュラーな現場も慣れっこです。「それではスタートしますね!」と英語で声掛けをして、流れをリードしてくれました。リハーサルをした最初のアンサンブルがスムーズに展示でき、まずは一安心。とはいっても、次から次へと、展示は続きます。画面の方は、徳永さんに任せっぱなし。時々「ボン(いいわね)!」「トレビアン(素晴らしいわ)」という言葉だけが耳に届きます。準備がもたつくと、Uさんがアン館長にいろいろ話しかけて間を持たせてくれたりします(これがかなり大切なお役でした)。

タブレットで状況を中継してくれる徳永さんと、大活躍のYさんTさんコンビ。

画面右端は、フジタが君代夫人のために縫ったアンサンブル。手前も藤田お手製のキャップとズボン(ご本人用)。おしゃれ!

フジタの浴衣。なんともモダンではありませんか。これもフランスからの里帰り。

気がついたらなんと、6時間も展示の中継をしていました。40点以上は展示したかも。朝からお昼までずっとつきあってくださった、アン館長とUさん、徳永さんに感謝です。でも、へとへと…。

翌14日は、アン館長だけでなくて、国の歴史遺産課の担当者、コレット・エイマールさんもZOOMに参戦。残り3点の染織品を展示した後、最後に残った大物に取り掛かりました。フジタが自宅に飾っていた、スペインのマリア像です。彼が作ったわけではないのですが、わざわざ日本から持ち込んだ、沖縄の紅型の布をまとわせています。晩年、カトリックに改宗したフジタの信仰の対象と日本の思い出が一体化した、フジタならではのマリア像です。

開梱直後のマリア像。梱包材に埋もれていました。

「これは、とても脆弱で安定していないの。」とアン館長。コンディションチェック時に気づいていましたが、マリア像の頭部と台座をつなぐのは、直径1㎝ぐらいの細い軸木のみ。金属の冠の重みで頭部がゆらゆらします。N通さんとは、頭部と台座の間に緩衝材を挟んで安定させようと話していましたが、つい「では、免震台も使いましょう」というと、アン館長もコレットさんも「免震台とは何ぞや!?」と矢のような質問。地震国日本の美術館には、たいがい常備されている備品も、フランスでは例がないようでした。

免震台を実際に見せ、どんな構造なのかを説明している間にYさんが緩衝材を用意。ひとしきり質問に答えたあと、ではこれから緩衝材を挟みますね、と頭部と台座の間にクッションを差し込むところも、ズームアップで中継。「トレビアン」と、フランスから安堵の声が聞こえてきました。その後、免震台の上に像を置いて、フランスからの借用品の展示は全点終了。みなさん安堵して、笑顔で、「オルヴォワール!」とミーティングルームから退出していかれました。

マリア像の下に見えている2段重ねの台が免震台です。地震が起こると2枚の内の下段は動きますが、上段は安定したままで作品を護ります。

日本では海外との行き来が緩和されてきましたが、フランスはまさにこの日、夜間外出禁止令が発表され、まだまだコロナの状況は厳しそうです。この展覧会を全面的にサポートしてくださったアン館長にはぜひ、この会場を見ていただきたい!早々にフランスの状況も改善するように祈るばかりです。

今日は会場の最終チェック。皆様をお迎えするまで、あと少し頑張ります!

(学芸課長 岩永悦子)

当館所蔵のフジタも出ます。ひさびさに下絵と一緒に展示。

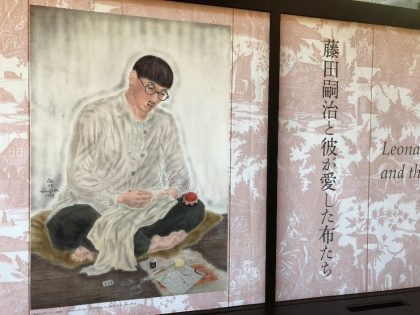

看板兼、撮影スポット。裁縫するフジタとご一緒にどうぞ。

2020年10月7日 17:10

いま某輸送会社のトラックに乗って、スマホでこれを書いてます。ついさっき、貴重品倉庫からとりだされた、フランスからの作品を格納したクレート(木箱)を積み込み、関空を出て高速道路に乗りました。やっとここまで来たか!

1920 年代に、乳白色の肌の裸婦を描いて、パリで爆発的な人気を博した藤田嗣治の、猫と裸婦の代表作や戦争画を含む大作と、彼が集めたり作ったりした染織品を紹介する「藤田嗣治と彼が愛した布たち」展。いよいよ来週から展示作業がはじまります。いま、それに先立って、学芸員4人が手分けして、全国で集荷の旅に出ています。今回の展覧会で特筆すべきは、フジタが生涯愛蔵した、メゾン=アトリエ・フジタ所蔵の染織品を初公開することです。

本展の最初の一雫は、今を遡ること10年ほど前の「藍染の美—筒描」展を開催したときにあります。作品を貸してくださった筒描のコレクターご夫妻が、「フジタは筒描を描いだことがあるんだよ」と教えてくださったのです。調べると確かにそうでした。フランスにまで、持っていったと言われる素朴な藍染の布は、しかし今は行方知れず…と、ものの本にはありました。

筒描展をパリのギメ美術館で開催するための出張で、2012年にフジタの終の住処であり、アトリエであった、パリ近郊のメゾン=アトリエ・フジタを訪ねました。フジタが持っていた筒描について調べていると連絡をしたところ、あるともないとも明言されないまま、ではどうぞとの返事。電車とパスを乗り継いで、ひとりエソンヌ県のヴィリエ=ル=バクルという村に向かいます。

道沿いから見えるメゾン=アトリエ・フジタ外観

メゾン=アトリエ・フジタのキッチン。右端の鍋つかみは、フジタのお手製。

ヴィリエ=ル=バクルは、花にあふれた小さな村でした。村の入口から歩いて少しの場所にあるメゾンは、隅々までフジタの手作りの品々に満たされ、おとぎの国のように愛らしい家でした。フジタの寝室に通されたあと、アン・ル=ディベルデル館長は別室に消え、紙に包まれたチューブを持ってこられました。そこに巻かれた布が、フジタが使ったベッドの上に、くるくると広げられ、藍染の布が姿を現した時、なんとも言えない感慨がありました。大切に保管されていた筒描との出会いを含め、メゾンに来ることがなければ、どれほど彼が布好き、裁縫好きであったかも実感できなかっでしょう。

フジタのベッドに広げられた《茶道具文様筒描布団鏡表》。フジタは少なくとも4点の作品に、この布を描いた。

それから少しずつ研究を重ねて、フジタが布好きだったたいう以上に、布を描くことこそ、彼をスターダムにのし上げたのだと思い始めて、いつか展覧会を開催したいと思うようになりました。

約10年の歳月を経て、さあ、いよいよという時に、想像もしなかったことが起こります。コロナ禍です。開催半年前になっても、海外とは人の行き来も途絶えたままで、もしかしたらフランスからの貸出は、難しいのでは、と誰もが危ぶんでいました。特に、フジタが自ら縫い上げた衣装など14点は、「イストリック・モニュマン(歴史遺産)」に指定されており、国が管轄する作品です。

本来クーリエ(作品の輸送・展示に立ち会う随行員)なしには、国外にだせない歴史遺産を、アン館長は「これらが欠けたらフジタが布との関わりでどれほどクリエイティブだったかが示せない」と、国に掛け合ってくださいました。本展の意義を感じてくださって、交渉をしてくださったおかげで、なんとか国からの許可がおりました。

昨夜、関空で荷解きをしたパレットからクレートが姿を表した時、喜びと安堵を隠せませんでした。そして、いま、3つのクレートとともに、福岡を目指しています。当館にとっても、初のオンラインによる展示立ち会いを行うことになりますが、まずは、福岡到着を目指して(一刻も早くといいたいところですが、安全運転で)、走行中です。続報も、ブログにて!

到着したばかりの作品のクレート

(学芸課長 岩永悦子)

2020年9月30日 15:09

2020年8月29日、30日、そして9月26日の3日間、福岡市美術館は新たなチャレンジとして「バリアフリーギャラリーツアー」を実施しました。本当なら、パラリンピックに合わせて開催する予定だったこの企画。パラリンピックは、新型コロナウイルス感染症のために、来年に延期になってしまいましたが、でも、こんな時だからこそさまざまな人に美術を味わってほしいと実施に踏み切りました。今回のブログでは、その様子をお伝えします。

2020年8月29日(土)視覚障がい者のためのおしゃべりとてざわりのツアー

「新たな挑戦」と書きましたが、実は、視覚障がい者と晴眼者と一緒に作品鑑賞をするというツアー自体は、15年ほど前に当館で開催されています。ただ、その時は主催ではなく、当館は少しお手伝いをしただけでした。今回、この「おしゃべりとてざわりのツアー」の講師にお迎えしたのは、その15年前にツアーを行った石田陽介さん、濱田庄司さん、松尾さちさんです。3人の講師の皆さんは、現在も、「ギャラリーコンパ」という視覚に障害のある人とない人が一緒に作品鑑賞をする活動を各地でされていて、ずっと「福岡市美術館でまたツアーができればいいね」とおっしゃってくださっていました。満を持しての「おしゃべりとてざわりのツアー」です。

向かって右から石田陽介さん、濱田庄司さん、松尾さちさん

さて、13:30から受付を始め、いよいよ14:00の開始の時間になりました。なんとなく、私たちスタッフも緊張気味。この日は、視覚障がい者の方5人、晴眼者の方は介助者の方も含め5人のご参加でした。まずは全員で2階の近現代美術室Aへ。講師の3人がダリ《ポルト・リガトの聖母》でデモンストレーションを行いました。

デモンストレーションのようす

それから石田さん、濱田さん、松尾さんの3つのグループにわかれ、各々好きな作品を鑑賞しにいきます。

グループにわかれて作品鑑賞

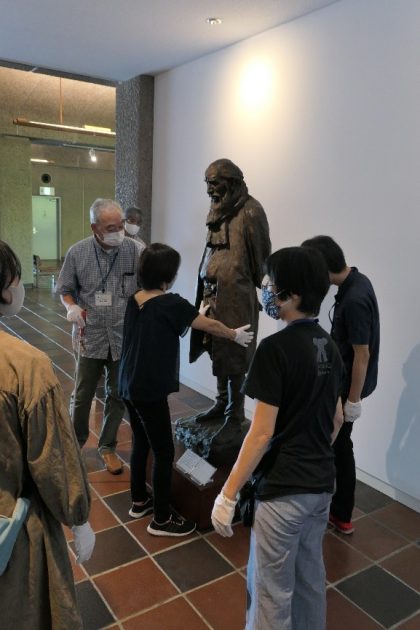

さらに、その合間に順番に、朝倉文夫《墓守》を触って鑑賞しました。普段、美術館では保存の観点から、作品を触ることはできません。ただ、視覚に障害のある方は、むしろ触って知ることが多いので、ほかの学芸員とも相談し、ブロンズでできた比較的堅牢なこの作品を触って鑑賞することにしました。ただし、作品の傷みの原因になる汗や油がつかないよう、参加者の皆さんには手袋をして触っていただきました。

朝倉文夫《墓守》を特別に触って鑑賞する参加者の皆さん。

※普段は触ることはできません。

最後はまた全員で集まって東光院仏教美術室へ行き、仏像を鑑賞。でも、それだけで終わりではありません。実は、事前に下見をしていた濱田さんから「仏像は全く見えない人には情報量が多くて、よくわからないんですよね」という言葉を聞き、ずっと気になっていました。しかし、さすがに古い木製の仏像を触って鑑賞するのは保存上よくありません。そこで、薬師如来坐像の縮小レプリカを作ることにしたのです。展示室へ行った後、その仏像レプリカをアートスタジオに準備し、触って鑑賞してもらいました。

《薬師如来坐像》のレプリカを触って鑑賞。

ちなみに、かなり細かく精巧に作っていただいたので、手袋をしていると触ってもわかりにくいということと、レプリカということもあり、ここではコロナ感染防止に手の消毒をしっかりしてもらって素手で触っていただきました。すると「わ~!そうか~!」や「ここはこうなっていたのか・・・」「もっと触れるものがあるといいのに」という参加者の方々からは驚きや納得の声が聴かれたのです。言葉を通して、見える人、見えない人と一緒に鑑賞するのももちろん楽しいですが、作品によっては「触る」ことで、より鑑賞が深まることを実感。これは、視覚障がい者に限ったことではないかもしれません。作品の保全上「触っちゃダメ」が通常の美術館ですが、何か方法はないか、考えていきたい部分です。

2020年8月30日(日)聴覚障がい者のための目で聴くツアー

1日目の視覚障がい者が終わって、少し勝手がわかってきたつもりの2日目。この日は聴覚障がい者の方々向けに、手話通訳さんと一緒に対話型鑑賞をする「目で聴くツアー」を開催しました。参加者は10人でした。

聴覚障がい者にとっては口元や表情もコミュニケーションには重要な要素。トークをする担当者も手話通訳者もフェイスシールドをしました。

ただ、実は、難聴の方で、手話はあまりわからないという方も参加されており、その方たちには、教育普及のスタッフが1人つき、要約筆記でサポートしました。聴覚障がい者=手話という思い込みは禁物です。

手話があまり得意でない方には筆記でサポートしました

さて、14:00になり、ツアー開始です。まずは東光院仏教美術室で仏像を鑑賞。

東光院仏教美術室で。いろいろと質問が出ました。それを瞬時に手話に訳す通訳者さん。

いつの時代のものですか?どんな仏様?などなど参加者の手話で繰り出される質問を瞬時に訳して伝えて下さる手話通訳さん!すごい!次はサルバドール・ダリ《ポルト・リガトの聖母》を鑑賞。「この真ん中の子ども、この世に存在できなかった子どもの象徴なんじゃないかしら?」と哲学的な意見も。そしてバスキア《無題》。声は出ていないのに「え~、ナニコレ?」というのが参加者の表情に表れていました。

バスキア《無題》では「う~ん、わからない」という感想も。声は発していないはずなのに、にぎやか。

最後はインカ・ショニバレCBE《桜を放つ女性》を鑑賞しました。この作品が一番皆さん気になったようで、「サクラはきっと平和の象徴ね」「この女性は実は疲れているんじゃない?」などなどたくさんの意見がでました。それにしても、私の質問もちょっとした解説も、的確に手話へと変換して下さる手話通訳さん、やっぱりすごい!

手話通訳の的確な通訳に参加者の皆さんも「聞き入って」います。

事前に下見をしていただき、作品についての資料もお渡ししていたとはいえ、私自身、手話はわからずとも、その的確さは参加者の顔をみているとわかりました。参加して下さった皆さんからは「またしてほしい」というリクエストに加え、「手話通訳者を常においていてくれたらいいのに」というというご意見もありました。ともかくも、声は発していないはずなのに、にぎやかに過ぎた1時間半でした。

2020年9月26日(土)車いす利用者のためのみんなで車いすツアー

台風10号のお陰で、9月6日(日)から延期となってしまった「みんなで車いすツアー」。9月26日(土)に無事開催することができました。当日は晴天。この日は9人の方が参加してくださったのですが、普段から車いすを利用されている方は4人。他は初めて車いすに乗る、という方がほとんどでした。そこで、ツアー開始の前に、車いすの初心者のために乗り方をレクチャーする時間を設け、その後、2グループに分かれて展示室をまわりました。

車いすをお借りした「きさく工房」の深田さんによる車いすの乗り方レクチャー。

実は、鑑賞する作品は、「目で聴くツアー」と同じだったのですが、ツアーというのは参加者によって変わるものです。この回は、じっくり、ゆっくり自分のペースでご覧になる方が多かったように思いました。

東光院仏教美術室で。古美術展示室は車いすユーザーにとってキャプションや展示がみやすいとのことでした。

また、当事者の方とそうでない方の感想に大きな違いがあったのも、このツアーでした。筆者自身もそうだったのですが、普段車いすを利用しない人は、目線の違いのお陰で作品がいつもと違って見えたり、美術館の設備や展示の配慮されている点、そうでない点にも気づかされたり、とさまざま「気づき」があったようです。一方で、普段車いすを利用されている方には、普段も今回も同じ目線なので、「その違いを言われてもなぁ」というのはあったと思います。筆者にとっては、楽しくも、一番考えることの多かったツアーでした。

ダリ《ポルト・リガトの聖母》やバスキア《無題》を鑑賞。車いすを普段使っていない人には、さまざまな発見がありましたが・・・

さて、やってみて思ったことは「やってみないと分からない」ということです。想像や憶測では測れない、当事者の「生の声」や反応を今回聞くことができました。来年度は、その「生の声」を活かして、そして、もうちょっと回数を増やして・・・などと野望を抱いております。もう一つ、実はいずれの日にも、西日本新聞の「こども記者」が取材で同行していたのですが、子どもたちの自由闊達な発言が、参加した大人に新鮮な発見をもたらしたというのは、ステキな副産物でした。この体験も、もしかしたら今後何かのプログラムにつながるかもしれません。

美術館は誰もが美術が楽しめる、そういう場でありたい。そのために、これからも新しいチャレンジをしていきたいと思います。

(主任学芸主事 教育普及担当 鬼本佳代子)