2020年9月24日 15:09

Copyright(c) 2020 LOCUS Inc. All Rights Reserved

美術館のリニューアル時に、ひとつの壁が「真っ白」に生まれ変わりました。2階コレクション展示室の出口に向かう13mの壁です。この壁は、「いつかここに壁画ができたらいいね」という期待をのせて、コンクリートの壁から変身したのです。

福岡市美術館がKYNEさんに注目したのも、リニューアルの準備の頃でした。アプローチを試みるもなかなか届かずで、結局オープンを迎えます。意外な方の引き合わせでKYNEさんと会うことができたのは、今年の1月。KYNEさんも美術館に関心を寄せていただいていたとのことで、美術館にも足を運んでくださいました。いつか、なにか面白いことができたらいいですね、と話し合い、ではまた改めて意見交換をしましょう、とお約束しました。

それから間もなく、コロナが世界を覆います。美術館も休館し、やっと再会できたのは、6月。最初にお会いした時には、想像もできないような世の中になっていました。短い間に、KYNEさんは参加予定のアートフェアが中止になり、美術館も開催を断念せざるを得なかった展覧会がありました。今年あきらめざるを得なかったことがあるのなら、新しく生まれるプロジェクトがあってもいいじゃないか。「いつかでなくて、今だ。」と、プロジェクトが転がり始めました。

「何か面白いこと」のひとつとして「13mの白い壁」についてもお話したところ、それがもっともKYNEさんにフィットしたようです。下絵の制作期間を経て、美術館での作業がスタートしたのは8月下旬でした。KYNEさんに制作に集中してもらうために、あえて「今、制作中です」とは広報せず、静かなスタートを切りました。たまたま制作中のKYNEさんに遭遇した方も、黙々と制作するKYNEさんの背中を静かに見守ってくださっていました(KYNEさんの制作の様子は、美術館のyoutube チャンネルでもアップしています。ぜひ、ご覧ください。)

台風一過の9月9日、壁画の公開がはじまりました。出来上がってみると、この壁でしか表現できなかったシチュエーションが展開していました。横たわる女性は、ただ横たわっているだけでなく、建物のガラス越しに外を見ている。外には公園が広がっているけれど、出られない。窓の内側で、ぼんやりと外をながめている。という、出かけたいけど出かけられない、「公共性と自由」(この作品のテーマです)のはざまにいる私たちの状況が、鮮やかに写し取られていました。

美術館から帰っていく人々を、彼女はどんな思いで見ているのでしょうか。

(運営部長・学芸課長 岩永悦子)

追伸

KYNEさんは、福岡市美術館の作品のなかで好きな作品として、ナムジュン・パイクの「冥王星人」をあげておられました。かつて、パイクの他の作品をキャナルシティなどで見てワクワクしたそうです。現在、福岡市美術館で展示中のヘンリー・ムーアや草間彌生も福岡市内のパブリック・アートとして体験していたからこそ、身近に感じるとのこと。アートを訪ねて、美術館の外から内へ。また外へ。見るたびに、なにか変化が起こるかもしれません。

2020年9月17日 13:09

現在、コレクション展示室 近現代美術Aでは、『抽象と具象のあいだ-甲斐巳八郎を中心に』を開催中です。水墨画家・甲斐巳八郎(1903-1979)の新収蔵作品を中心に、彼の作品の特徴を紐解く様々なジャンルの作品を展示しています。

先日、展示をご覧になった方から、「甲斐の絵はうちの子でも描けるかも」と言われました。展示を通じて自分も何か作ろうという気持ちになっていただけたなら、ありがたいことですが、思わず「自分でも描けそう」と感じてしまう甲斐の作品の要素とは、いったい何なのでしょうか。

もしかすると、「フリーハンドの線」がその要因でしょうか?甲斐は学校で日本画の基礎的な訓練を積んでいますが、いわゆる日本画としてイメージしやすいのびやかで端正な輪郭線とは無縁で、いびつな線を引きます。

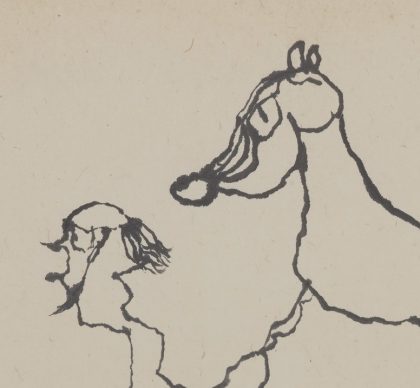

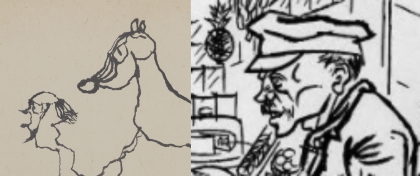

今回展示している中で、線が特に際立っているのが《題不詳(らくだ)》。

筆者は、この作品を一目見たときからこの線の引きかたが気になっていました。最初に思い浮かんだのは、画家の松本竣介が息子の鉛筆画に基づいて制作された油彩でした。手の可動域の限界と闘いながらおっかなびっくりマーキングしていくような線の引き方か…?しかしよく観察してみると、小さく波打っていて、筆の勢いに緩急があり、いびつでありながら、妙に緻密なのです。

この線は、どうやって生まれたのでしょう?

甲斐巳八郎の線の系譜の一つに、甲斐が青年期に出会ったジョージ・グロスのペン画が挙げられます。1930年、甲斐は中国東北部(旧満州)に渡り、翌年から現地で働き始めます。満州鉄道社員会の報道部に所属し、機関誌『協和』に挿画とルポルタージュ記事を執筆する仕事をしていました。このとき、甲斐はグロスの絵を目にしていました。

「グロッスがすごく勉強になりました。それに、グロッスの日本での紹介者である柳瀬正夢(故人、福岡県出身)となかよしになりまして、彼が満州に来た時、話がはずみましてね。線がとてもハイカラですよ(…)これらの人たちは、気の弱い庶民的な物への愛情がはっきり出てますね。」(註1)

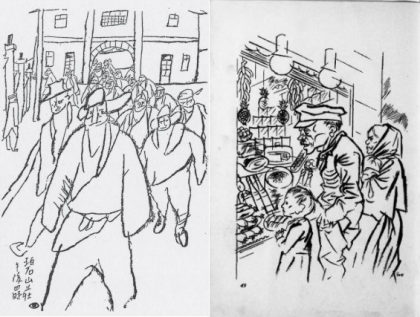

グロスは、第一次世界大戦後の社会の荒廃を生々しく伝えるルポルタージュを手掛けていました。日本では1929年に柳瀬正夢が画集を刊行し、紹介しています。掲載図版と甲斐の満州時代の絵を並べてみると、影響関係が一目瞭然です。

左:甲斐巳八郎《碧山荘 午後四時》『協和』第40号1930年、12月15日発行 /右:ジョージ・グロス(題不詳)1925年(柳瀬正夢『無産階級の画家、ゲオルゲ・グロッス』1929年、鐵塔書院、p49所収)

労働者を描いたこの2点は、くたびれた人々の姿勢や表情、荒廃した街並みを捉えている点で共通しています。抑揚のある線の質感までもが似ています。

甲斐は1940年代に満州国美術展覧会の審査員になるなど、画家として着実に評価を上げていきます。「満州という環境が育てた作家」とも言われますが(註2)、この時代に日本人画家として満州で評価を受けることは、植民地政策に加担することと背中合わせでもありました。時には描いた絵の内容を満鉄に叱られながら、甲斐はグロスの絵を参照しつつ、満州の人々と暮らしを観察し描き続けていたのです。

さて、改めて《題不詳(らくだ)》の細部に目を移してみると、ぼんやりとグロスのエッセンスが感じられないでしょうか?ラクダのあごのライン、ラクダ使いの横顔の輪郭は、働く人々の険しい表情と重なって見えます。

水墨画を描く理由を尋ねられたとき、晩年の甲斐は「大きくて単純なものの方が多彩で複雑な物より深味があって面白い。」(註3)と言いました。フリーハンドの線にもまた、単純ながら彼の画家としての深味が秘められているのではないでしょうか。

(おまけ)

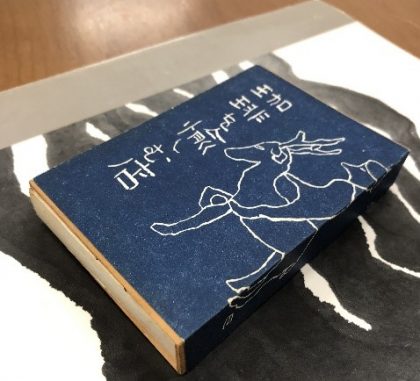

実は甲斐の作品は、老舗和菓子店・石村萬盛堂の湯飲みや喫茶店「ばんじろ」のロゴマーク、福岡歯科大学の壁画など、福岡市内のいろいろな場所で見られます。先日、「ばんじろ」の関係者の方からマッチを頂きました。ここにもフリーハンドのチャーミングな線が!

「ばんじろ」のマッチ。鹿にのっている人物は、店主がモデルだそう。

(学芸員 近現代美術担当 忠あゆみ )

註1「九州の顔〈151〉甲斐巳八郎 根っからの“自由人”の画境」フクニチ新聞、1971年6月9日

註2「東京・ソウル・台北・長春-官展にみる近代美術」展図録、府中市美術館、2014年

註3「人物新地図(226)日本画・版画」朝日新聞、1971年1月

2020年9月9日 15:09

まだまだ夏の暑さが残りますが、夏休みこども美術館「みるみるこわい絵の世界」は8月末で無事に終了しました。今回のブログではこの展覧会に合わせて行った、こどもワークショップについて書きたいと思います。

こどもワークショップは2種類行いました。ひとつは「きってはってこわい絵をつくろう!」というワークショップです。参加したこどもたちに自分が考える「こわい」を、いろいろな素材をつかって、いわゆるコラージュの技法で絵にしてもらおうというものです。こちらは8月8日(土)と23日(日)の2回開催しました。

最初に、「美術館にもこわい絵があります!」ということで、「みるみるこわい絵の世界」の展示をいっしょに見てまわりました。いつもなら、対話型ギャラリートークで子どもたちの意見を聞いたりするのですが、今回は新型コロナウイルス感染症のことを考え、お互いにおしゃべりは控えてトークをする者が、絵の「こわい」ポイントについて話しました。それでも、みんな耳を傾けて、言われた部分を見つけては頷いたり目を凝らしたりして作品をよく見て、驚きの表情を浮かべたりしていました。

展示室を後にして部屋に戻ると、さっそく制作スタートです。「中身は見ないでね」と予め渡していたお楽しみ袋を開けて中を確認。中身は制作のための材料で、色紙や包装紙、セロファン、毛糸などの様々な素材が入っています。最初に選んでもらった色付きの台紙に、はさみとのり、セロハンテープをつかって切り貼りして作品をつくっていきます。すぐに手を動かしはじめる子、じっくり考えてちょっとずつ形にしていく子、ひとりひとり自分のペースで「こわい絵」をつくっていきます。

出来上がった作品を発表してもらいました。

写真の作品は真ん中がこわいおじさんで、こわいから周りに四角い紙やセロファンを貼って扉のように覆っている絵です。こわいものを閉じ込めてしまう発想、私だったら思いつきません。おもしろい!

こちらはこわい絵が壁にかかっているという絵だそうです。真ん中がこわい絵でまわりは展示の壁なんだそう。まさかこうくるとは…!

他にも恐竜や鬼、怨霊、魚がきたない海で吊り針にかかり苦しそうな場面などさまざまな「こわい絵」が出来上がりました。出来上がった作品をみてみると、こわいと思うものは人によって違うし、表現の方法も人それぞれなのだと思わされます。みんな違っていておもしろいです。コロナの影響で当館では久々の開催となったワークショップ、人数制限・手洗いなどいろいろな対策をしながらではありますが、なんとか無事に終了することができました。参加されたこどもやその保護者の方に楽しかったです!と言われてとても嬉しかったです。お越しいただいたみなさま、ありがとうございます!

さて、2つ目のワークショップは、流行り(?)のオンラインワークショップです。その名も「オンラインでみるみるこわい絵の世界」。8月12日(水)と17日(月)の2日で午前午後の計4回実施しました。こちらはzoomを使いオンライン上で「みるみるこわい絵の世界」に展示している作品を、おしゃべりしながらみんなでいっしょに見るというものです。

おしゃべりしながら作品をいっしょにみるというのは、本来当館で行っているギャラリーガイドツアーの内容です。これと同じことをオンラインでやろうと思って取り組んだのですが、…オンライン、ちょっと勝手が違いました…。

最初のリハーサルでは、展示室で行うのと同じようにすると全然うまくいきませんでした。なぜうまくいかなかったかというと理由は2つ挙げられます。1つは雰囲気では伝わらないということです。しっかりと言葉を尽くして説明をしないと画面の向こうの参加者にこちらの質問の意図や作品のおもしろさが伝わらないのです。2つ目は、体感時間についてです。参加者役をしていたS学芸員曰く「参加する立場からすると、自分が発言をしていない待ち時間が実地でのツアー時より長く感じる、はやく作品について知りたいという気持ちになる」とのこと。

このリハーサルにより、参加者5人と30分かけてじっくり見る予定だった2作品を、3作品に増やしました。また鑑賞だけにするつもりでしたが、作品を見た後の解説も少し入れることにしました。待ち時間をあまり作らないことを念頭に、展開を早くするべく参加者の発言は順番に指名していくことにしました。特に工夫したのは、ひとりが言った発言を拾っては次に当たる子に「こんな意見が出ているけど、きみはどう思う?」というように、いつも以上にリレー形式で繋いでいくこと、そしていつもよりテンポを上げて進めることです。その後2度のリハーサルを経て、いざ本番。最初は通信機器トラブルにひやひやしましたが、慣れてくるとどう対応するべきかわかってきました。心配していた子どもたちの反応ですが、絵をみてしっかり発言してくれました。また自分の一つ前の子が言った発言に対して意見を言っていくというリレー形式からか、少し緊張感もあり集中できていたように思います。

今回オンラインの取り組みをしておもしろかったのは、オンラインの醍醐味というのでしょうか、県外や海外など福岡以外の場所からの参加があったことです。その中には今まで当館へ来たことがない子もいました。どうしたらいいのかと思案し、うまくいくのかと何度も挫けそうになりましたが、アンケートでは“楽しかった”という意見があり心底ほっとしました。また、美術館に行ってみたいとの意見やもっと他の作品もいっしょにみてみたかったという意見もいただき、たいへんありがたいことです。成功して本当によかったです。

オンラインでの取り組みは、まだまだ始めたばかりでいろいろ改善の余地があると思います。アンケートでも積極的に改善ポイントやご意見をいただきました。今回はあらかじめ準備しておいた静止画像を使って作品を見ましたが「ライブ配信で実際の展示室で作品をみてみたい」とのご意見がありました。たしかにより現地にいるような楽しさが増すと思います。今後も、また楽しい企画を模索していくつもりです。次回の取り組みもお楽しみに。

(教育普及係 上野真歩)