2020年8月13日 09:08

2011年1月。私はニューヨーク近代美術館(MoMA)のアーカイブ(資料室)で、ある展覧会に関する資料を調査していました。かつて菊畑さんが《ルーレット》3点を出品した「The New Japanese Painting and Sculpture(新しい日本の絵画と彫刻)」(以下、NJPS展)。前回のエッセイで触れた、菊畑さんの記念すべき米国デビューの展覧会です。

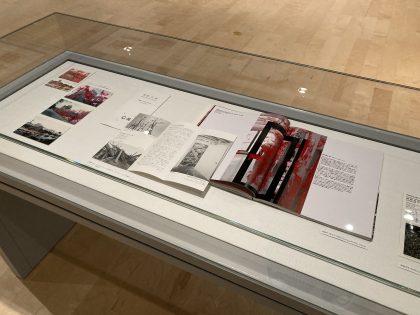

なぜ調べようと思ったのかといえば、この時の出品作品である《ルーレット》3点のうち1点が所在不明だったからです(ちなみに、3点のうちの1点はMoMA所蔵。もう1点はロックフェラー3世夫人の所蔵を経て、現在大阪中之島美術館所蔵)。MoMAのアーカイブの充実ぶりは有名で、しかも事前に資料調査の申し込みをすれば閲覧も可能です。私は、かつてここに在籍したリーバーマンが遺した展覧会資料を調査して、捜索対象である作品の所蔵先をつかもうとしたのです。

結果から言えば、行方不明の《ルーレット》の所在は結局わからずじまいだったのですが、別のことがわかりました。NJPS展のために、日本から送られた菊畑作品は3点ではなく4点で、しかも、そのうち出品されることのなかった1点は企画者であったリーバーマンが個人で購入・所蔵し、NJPS展に出品されることはなかったのです。ちなみに、リーバーマンほかMoMAのキュレーターたちも、出品作家の作品を購入していました(ちょっと今だと考えられない所業ですね。。。)

ではリーバーマンが所蔵していた《ルーレット》はどんな作品で、それはどうなったのか? リーバーマンはメトロポリタン美術館にも在籍していたので、実は、メトロポリタン美術館にも問い合わせてみましたが確たる情報は得られず。資料に記されたサイズと、米国側がつけたと思しき「Hero」(ヒーロー)というニックネームから推察して目星は付けることができましたが、結局ここまでで時間切れ。7月開幕の回顧展では、上記のことを図録と展示に反映させました。

こうした調査結果を帰国後にお伝えしたところ、驚くことに、この辺の経緯は、当の菊畑さんはまったく知らなかったそうです。そもそも、MoMAとの交渉役となったのが、当時、菊畑さんを若手作家として売り出していた南画廊ですが、事の詳細を菊畑さんにほとんど伝えていなかったようです。ニューヨーク~東京~福岡、の距離感は、ネット社会となった現在と1960年代とではあまりにかけ離れています。国際舞台から遠く隔たった地で、菊畑さんは一切を知らないまま、炭鉱画家・山本作兵衛の作品と人柄にのめりこんでいっていきました。いや、知ってたとしても、きっと菊畑さんはそうした「メジャー」な動向には背を向けていたことでしょう。

さて回顧展が無事終了してほっと一息ついたところ、(なぜか)ふと気になって、私は「Mokuma Kikuhata」でネット検索をしてみました。すると、あるオークションサイトに、リーバーマンが所蔵していたものと推察される《ルーレット》が掲載されているのを発見してしまいました! しかし残念ながらその時点ではもう落札済み。残念であると同時に、所在が確認され、少し安心。そのうちどこかの美術館か個人に所蔵されるかもしれないな…と思っていた矢先の2011年末。福岡市のあるギャラリーから電話がかかりました。「《ルーレット》の情報があるっちゃけどあんたのとこで買わん?」。え、その《ルーレット》ってもしかして? 作品写真を送ってもらったところ、ずばり、私が推測した通りのもの、つまり、リーバーマンがかつて所蔵し、ネットオークションで落札されたあの作品でした。それからいろいろ経緯あり、2012年度の新収蔵品として、かつて「Hero」とよばれた《ルーレット》は、当館の所蔵となりました。菊畑さんは、この作品の約50年ぶりの「里帰り」をことのほか喜んでおりました。リーバーマンさん、菊畑さんには「よろしく」伝えましたよ。いやーしかし、気が付けばあれから18年、結構時間かかりましたね…。

現在、本作品は、当館の近現代美術室Cにて、アメリカの美術家ラウシェンバーグとニーヴェルスンの間に展示されています。9月1日から近現代美術室Bにて「菊畑茂久馬:『絵画』の世界」も始まりますので、一緒にご覧いただくこともできます。菊畑さんの長年の功績とともに、日米をまたにかけた作家とキュレーターの、実にわずかで、しかし深い絆の証も、ぜひ、見てください!

かつて、リーバーマンが所有していた《ルーレット》。

「Hero」という副題名をつけられていたが、ずいぶんと痩せている。

頭部に見立てられたドーム状の物体は、旧日本兵のヘルメット。

■ブログ「菊畑茂久馬さんを偲んで(1)」

https://www.fukuoka-art-museum.jp/blog/11324/

■ブログ「菊畑茂久馬さんを偲んで(2)」

https://www.fukuoka-art-museum.jp/blog/11751/

(学芸係長 近現代美術担当 山口洋三 )

2020年8月5日 13:08

広島に原爆が投下されて75年になります。

2階近現代美術室Bで開催中の「殿敷侃展」で取り上げている殿敷侃(とのしきただし)は1942年広島生まれの美術家です。1945年当時、殿敷の父親は爆心地にほど近い広島郵便局に勤務し、殿敷は母親と姉とともに広島県世羅郡に疎開していました。原爆投下から数日後、殿敷は母親に背負われ、姉とともに父親を捜しに広島市内に入り、二次被ばくします。原爆で父親を、その5年後母親を亡くした幼少期の苦労ははかり知れませんが、20歳の時長期入院していた病院で開かれた絵画教室で美術と出会い、短期間のうちに数々の展覧会へ出品するようになるほどのめりこみ、やがて国鉄の職を辞め、美術を生業とするようになります。

左:《自画像のある風景》1969年、右:《は 1》1970年

被ばくによって命を落とした者たちや彼らを忘却した社会をポップアート風に描いた絵画や、父親の爪をもとにした三日月形を無数に刻み、父の霊が地から湧き上がってくるイメージをつくりだした版画「霊地」シリーズ等に顕著なように、殿敷にとって原爆体験は活動の根底にあり、表現することの原動力でもありました。そして「霊地」の版を新聞紙やポスターに重ねて刷るなど、原爆の記憶は自身が生きる同時代の社会にも接続されてゆきます。1983年頃より殿敷の作品はインスタレーションへと展開しますが、例えば生活廃棄物を集め焼き固めた塊で構成された《お好み焼き風料理法》はタイトルとその形状から広島の名物そして焦土の風景をも想起させるとともに、消費経済一辺倒の社会に対する過激な問いかけでもありました。ほかにも古タイヤや海岸に打ち捨てられた木片などを集め、空間にぶちまけたり、出入口を塞いだり。殿敷は社会のなかで隠蔽されている現実や人々が見ないようにしてきた現実を突きつけ、時に人を巻き込み、見える景色を変え、鈍った意識を揺るがすような活動を亡くなる直前まで続けました。

「殿敷侃展」では、2018年度ご遺族により寄贈された18作品をすべて展示公開しています。当館企画の展覧会にも複数回参加し、自らも個展を開くなど福岡市ともゆかりある殿敷の作品が当館のコレクションに加わり、その活動を俯瞰できるようになったことで、見えてくるものも多いように思います。しかしながら1983年以降殿敷が特に力を注いだインスタレーションやアートプロジェクトについては、写真等の資料や先行研究をたどるしかありません。本展では、福岡で作品を発表した際の記録写真や当館が所蔵する関連資料も一部展示紹介しています。

写真奥のパネルでは、1985年の「第2回アジア美術展」(福岡市美術館)で展示された《お好み焼き風料理法》、1989年「個展 まっ赤にぬられてハカタが視えた」(ギャラリー・ロワ、福岡市)、1990年「個展 BARRICADE-TYRE」(福岡市美術館特別展示室B)の記録写真を紹介しています。

ケース内には、生活廃棄物を地に掘った穴に埋め焼き固めたプロジェクト「ゴミ拾いをアートするイベント 山口―日本海―二位ノ浜」の資料や、《まっ赤にぬられてヒロシマが視えた》の記録写真、ギャラリー・ロワでの個展リーフレット等を展示しています。

さて、展覧会準備で資料をあたるなかで、古い新聞記事が目に留まりました。福岡市中央区大名にあったギャラリー・ロワで開催された「まっ赤にぬられてハカタが視えた」と題する個展(1989年9月9日~17日)を取り上げたものです。この個展で殿敷は、赤い塗料を塗りたくったビニールシートをギャラリー空間にはりめぐらせました。殿敷は新聞記事で次のように語っています。

ギャラリー内の壁や窓、ドアを水性塗料で真っ赤に染めました。赤は私の血や体を表しており、この赤を通して博多という街がどう見えるかというのが狙いです。ことし初め、ギャラリーを下見したとき、街が見える窓がポイントだと直感し、アイデアを考えました。衝撃的な場を観客には感覚的に味わってもらえればと思っています。

常に社会との接点を持ち、メッセージを伝えるアートを目指しています。枯れた松の木に文明を象徴させた古タイヤをぶら下げたり、ソウル市で拾い集めたゴミだけで構成した作品展示など廃棄物や環境問題に対する危機感ですが、現状は一段と深刻になっています。

(「近況 赤一色の個展 殿敷侃」『西日本新聞』1989年9月13日夕刊から抜粋)

ギャラリー空間を自らの血肉を表わす「赤」で覆い、息づかせた個展の2年前の1987年7月18日、殿敷は同じく赤い塗料でドローイングを施した長さ100メートルものビニールシートを市民とともに原爆ドーム前にフェンスのように立てるイベント《まっ赤にぬられてヒロシマが視えた》をおこなっていました。当時の記録写真を見ると、殿敷の激しい身体の動きや血液を想起させる赤い色が、一般の市民に支えられ、広島の街に浮かび上がっています。

2020年に生きるわたしたちは、これらの赤いインスタレーションの「衝撃的な場」を味わうことはできません。しかしながらその記録と、殿敷侃の「血や体」すなわち身体行為の結果ともいえる作品を味わい、過去と現在について考えてみることは可能でしょう。原爆投下を引き起こした戦争について、戦争を生んだ社会について、現在も変わらず続く経済至上主義について、そしてその中に埋もれてしまっている物事について。

(学芸員 近現代美術担当 正路佐知子)

当館の「殿敷侃展」は2020年8月30日まで、2回近現代美術室Bにてご覧いただけます。また、2017年に大規模な回顧展「殿敷侃:逆流の生まれるところ」を開催した広島市現代美術館においても現在、「コレクション展2020-1特集2宿命の芸術」のなかで、殿敷侃の作品が19点展示されています。(2020年9月27日まで)