2020年6月3日 09:06

福岡で活躍していた画家、菊畑茂久馬さんが去る5月21日に亡くなられました。85歳。

私は、菊畑さんが亡くなる2か月前である3月19日に、新聞記者の方と一緒にご訪問してお元気な姿を拝見しておりましたので、突然の訃報にとても驚きました。

昨年3月、当館リニューアルオープンの折に、菊畑さんは奥様とともにおいでくださいました。達者に館内を歩いて、新しくなった美術館に大変喜んでおられました。今年9月1日~10月25日、コレクションの中から大作絵画を中心とした展覧会「菊畑茂久馬:「絵画」の世界」を開催する予定でしたので、ご覧いただけなかったことが心残りです。

2011年7月、当館は、長崎県美術館との共同企画・同時開催で「菊畑茂久馬回顧展 戦後/絵画」を開催し、彼の長年にわたる業績を、320点余りの作品で紹介しました。展覧会調査の一環として、私がまず始めたことが、菊畑さんへの長時間インタビューでした。2008年末に開始し、その後断続的に2011年3月まで、都合9回にわたって菊畑さんに長時間のインタビューを行いました。幼くしてご両親を失った孤独な少年時代から始まり、前衛美術グループ「九州派」に属していた頃を経て、山本作兵衛さんや戦争記録画に出会い、やがて《天動説》という大作の絵画シリーズにいたるまでの自己史を、抜群の記憶力、軽妙で魅力的な語り口で話してくださいました。菊畑さんへのインタビューは数あれど、これほど長時間のインタビューはかつてありませんでした。アトリエ、書斎廻りはきちんと整理され、ご訪問の折はダンディなお姿で迎えていただいたことが思い出されます。

さて晩年の菊畑さんは実に物腰柔らかく、いつも私や長崎県美術館の野中明さんを温かく迎えてくださいましたが、彼に初めてお会いした時、その雰囲気は全然違っていました。

1995年に当館で「ルネ・マグリット展」が開催された時、その巡回担当が私だったのですが、主催の朝日新聞西部本社の方で菊畑さんに展覧会評を依頼することになり、しばらくして展覧会観覧のために菊畑さんがご来館。新聞社の方と共に学芸課にあいさつに見えました。これが彼と私との初めての出会いでした。

私と言えば、当館で勤め始めてまだ2年目で、その時菊畑さんは60歳。人を射るような眼差しが実に印象的で、その立ち振る舞いは論客の名にふさわしいものでした。前衛美術集団「九州派」の語り部、炭鉱画家・山本作兵衛、藤田嗣治の戦争記録画の評価にも道を切り開いた人物であることくらいは知っておりましたが、知識も経験も足りない当時の私が何か対等に話せるはずもありません。しかし、勝手ながら、自分はこの画家と何か縁があるのではないか、という漠然とした感覚が、出会う前からありました。

私が彼の名前と作品を知ったのは、学生時代に読んだ雑誌『美術手帖』掲載の記事でした。画家の名前、風貌、作品、そのどれもが独特で、強烈に印象に残りました。そして出身地。彼は長崎市の生まれです。私も同じです。「長崎出身者にこのような画家がいたとは」と驚き、菊畑さんのお父様が徳島県の出身と知りさらに驚きました。実は私の父もそうなのです。そして菊畑さんは福岡市にお住まいとのこと。そのころ私は京都にいましたが、数年後、福岡市美術館に勤務する機会を得ました。もっともこれだけなら単なる偶然なのですが、確か1995年ごろと記憶しますが、ある外国人キュレーターとの偶然の出会いが、2011年の菊畑さん回顧展の布石となっていたことに、約15年後に気が付くことになるのです。(つづく)

「菊畑茂久馬回顧展 戦後/絵画」会場風景(2011年、福岡市美術館)

撮影:山崎信一(スタジオパッション)

(学芸係長 近現代美術担当 山口洋三 )

2020年6月2日 09:06

4月~5月にかけて行っていた「オンライン大作戦!」。毎週水曜日にブログ、木曜日に動画、そして土曜日にはFacebookにて「おもしろキャプション」による所蔵品紹介をアップしてきました。皆さま、お楽しみいただけたでしょうか。

6月からどうするの?と思われている方もいらっしゃるかもしれません。6月からも、ブログ、そして「おもしろキャプション」による所蔵品紹介は、これまで通り水曜日と土曜日に、定期的に発信いたします!また、実は日曜日にはショップのおすすめグッズの紹介も行っていたのですが、こちらも継続してFacebook他で展開いたします。

ただ、動画については、ちょっとお休み。また、内容をバージョンアップして再開いたしますので、しばしお待ちくださいませ!Instagramもゴールデンウィークに好評だった「コレクションの中にワープ! GWこぶうしくんお出かけ日誌」のような特集も考えております。楽しみにしていてください。

YouTube動画 アーティストオーギカナエさんによる「森のたねのこうさく おすもうさんの追いかけっこ」より

(主任学芸主事 教育普及担当 鬼本佳代子)

2020年5月27日 09:05

4月半ばより開催予定だった「春の名品展」(~6月14日(日))。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、会期の半分以上が休館となってしまいましたが、ようやく皆様にご覧いただく機会が訪れたことを大変嬉しく感じています。

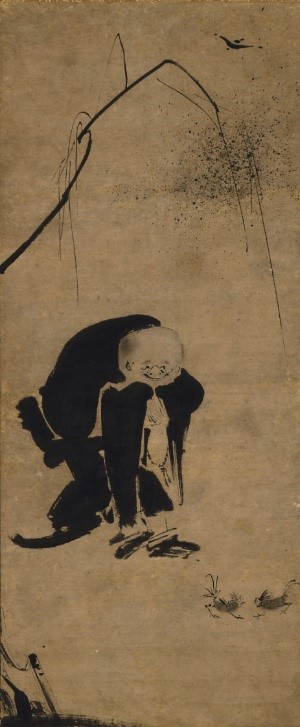

本展出品作品の中でも特に人気が高いのが、宮本武蔵《布袋見闘鶏図》(ほていけんとうけいず、タイトルが長いので以下《闘鶏図》と略します)です。

宮本武蔵《布袋見闘鶏図》

争う二羽の鶏を布袋がじっと見つめる様子を描いたもので、ドラマや小説でもおなじみの宮本武蔵のイメージに相応しい緊張感あふれる作品に仕上がっています。ところで、当館には同じ主題の作品がもう1点所蔵されていることをご存知でしょうか?それがこちらの《鶏骨図》。

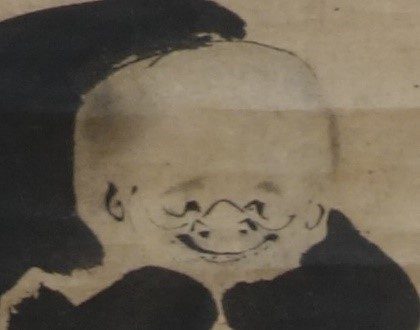

伝・梁楷《鶏骨図》

中国・南宋時代の画家・梁楷がてがけたと伝わります。実際の制作は元時代に下ると思われますが、少ない筆数で対象を捉える手法などは梁楷の画風を伝えるものです。

武蔵は《闘鶏図》の制作にあたって、この《鶏骨図》もしくはそれに類する作品を参考にしていると思います。ですので、今回の展示では2作品を並べて展示することによって、それぞれの違いを比べていただけるようにしています。そこで、本ブログではこの2作品の違いをご紹介いたします。

まずは《鶏骨図》から。この作品、控えめに言ってかなり変です。本作では闘鶏をみつめるのは、布袋ではなく数珠を持ったお坊さんになっていますが、顔には笑みを浮かべています。

つまり、この絵は殺し合う鶏を見ながら、にやにやしているお坊さんを描いているんです。完全にホラーです。ちなみに、闘鶏を描く作品として有名なものに六道絵があります。六道絵とは、人が死後に生まれ変わる六つの世界(天・人・修羅・畜生・餓鬼・地獄)を描いたもの。すごく平たく言うと、「悪いことすると地獄に落ちますよ」ということを伝えるための絵です。もちろん悪いことをした人が全員地獄へ落ちるわけではなく、罪の重さに応じて生まれ変わる世界が変わるというシステムになっています。闘鶏が描かれるのは「畜生道」、六道のうち、上から4番目(下から3番目)です。地獄に落ちるほどの重罪ではないけれど、そこそこの悪行といったところでしょうか。まっとうなお坊さんであれば笑って見ている場合ではないことは確かです。正直、どうしてこのような絵が描かれたのか全く見当がつきません。本図の作者はよほど屈折した感情を抱えていたのだろうか、とわずかに想像するのみです。

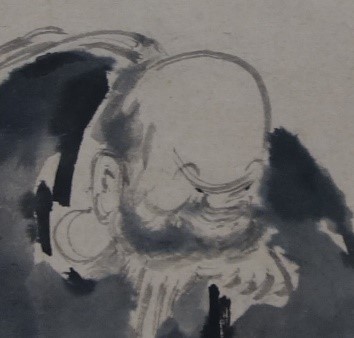

このようなよく分からない《鶏骨図》と比べることで、武蔵の《闘鶏図》の個性はより明瞭に捉えることができます。まず、武蔵の《闘鶏図》では闘鶏を見つめるのはお坊さんではなく神様である布袋です。最初からフィクションとして構想されているので「どうしてお坊さんが…」といったマジのツッコみは必要ありません。それから一番の違いは表情でしょう。

布袋は眉間に皺を寄せてなにやら考え事をしている様子。口元は若干微笑んでいるようにも見えますが、《鶏骨図》に描かれたお坊さんとは明らかに趣が異なる表情です。《鶏骨図》が「なんだかよく分からない絵」だとすれば、武蔵の《闘鶏図》は「なにか意味ありげな絵」ということもできそうです。

例えば、《闘鶏図》を所蔵していた松永耳庵翁は、争う二羽の鶏に当時の政界の主導権争いを重ね合わせ、布袋のような強力なリーダーの登場を熱望しました。このような「分かりやすさ」も《闘鶏図》の人気を支える要因の1つではないかと思います。

展示は6月14日(日)までです。是非会場で2作品を見比べていただき、その違いを実感してください。

(学芸員 古美術担当 宮田太樹 )