2020年2月12日 09:02

現在開催中の特別展『大浮世絵展-歌麿、写楽、北斎、広重、国芳 夢の競演 』に合わせて、レストラン「プルヌス」(2階)では、コラボレーションメニューを提供中です。

浮世絵が成立した江戸時代にフォーカスし、当時に食されていた食材や調理法をアレンジしてメニューを組み立てています。

“歌麿、写楽、北斎、広重、国芳 夢の競演”とともに、「大浮世絵展スペシャルコース」で、浮世絵の世界をさらにお愉しみください。

「大浮世絵展スペシャルコース」¥3,000(消費税別)

【特別展『大浮世絵展』スペシャルコースメニュー】

【前菜】江戸時代の卵料理、お刺身、豆腐料理のオードブルプレート

江戸を感じる3種(江戸時代のオムレツ!?うずら卵/江戸の味 煎り酒を使った鯛のカルパッチョ/江戸の香り 味噌漬けとうふ)です。

【スープ】おぼろ大根葛かけ

江戸時代から作られているとろふわなお餅食感の大根料理です。

【メイン料理】“薬食い”の山くじら いのしし鍋風 豚肩味噌風味シチュー

獣肉を食べることを良しとしない江戸時代、肉を名目上「薬」として食していました。猪は“山くじら”と呼ばれ、味噌仕立ての鍋で庶民の間で親しまれました。猪を豚肩ロース肉に置き換え、味噌風味の洋風シチューに仕上げました。

【デザート】抹茶豆かん

和の素材を吟味し、匠の技をたっぷり注いで生まれたホテルニューオータニ(東京)特製の“edo SWEETS”を。

展示にちなんだコラボレーションメニューは、毎回好評で、今回も趣向を凝らした内容でお届けしています。『大浮世絵展-歌麿、写楽、北斎、広重、国芳 夢の競演 』と合わせて、ぜひお愉しみください。

スペシャルコース提供期間: ~2020年3月22日(日)まで

※月曜日定休日 ただし2月24日は開館し、翌日2月25日休館)

時間: 11:00~19:30(オーダーストップ)※閉店 20:30

料金: ¥3,000 ※消費税別

店舗: レストラン「プルヌス」(福岡市美術館 2階)

問合せ:092-983-8050

HP: http://www.kys-newotani.co.jp/hakata/restaurant/museum-restaurant/

2020年1月31日 10:01

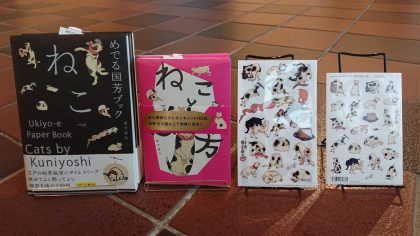

2020年1月28日(火)より開催中の『大浮世絵展』に合わせて、ミュージアムショップでは歌川国芳、歌川広重が描いた可愛らしい浮世絵の猫グッズを販売中です。特に歌川国芳は猫好きで有名で、いつも猫に囲まれた生活をしており、猫に戒名を与えた逸話まで残っているそうです。

歌川国芳《猫飼好五十三疋(みょうかいこうごじゅうさんひき)》は、東海道五十三次に登場する宿場町を、猫を使った語呂合わせで描いた戯画です。猫と一緒にその土地の名産品も描かれており、眺めていると可愛い猫と一緒に旅をしている気分になります。猫に注目して集めた書籍も人気です。

・めでる国芳ブック ねこ 金子信久著 1,980円(税込)

・ねこと国芳 金子信久著 2,420円(税込)

・三つ折りクリアファイル 330円(税込)

・シール 330円(税込)

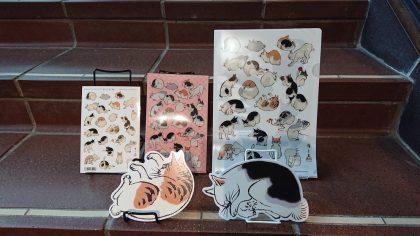

歌川広重《浮世画譜(うきよえふ)》は、東海道五十三次・江戸名所百景の名作を描いた歌川広重のスケッチ画集です。袋を被ったり、毛繕いをしたり、毛を逆立て怒ったり?表情豊かな可愛い猫がたくさん出てきます。

・シール 330円(税込)

・三つ折りクリアファイル 330円(税込)

・A4クリアファイル 330円(税込)

・ダイカットポストカード 385円(税込)

猫グッズ以外にも、木版画浮世絵を販売中です。江戸時代と変わらぬ技術・技法を継ぐ絵師・彫師・摺師の三人の職人が、分業制で作り上げる総合芸術で、完成までに多い時には30十回以上も色を擦り重ねます。200年前の江戸で流行した浮世絵木版画の数々を当時と同じ姿でお楽しみ下さい。

・歌川広重 東海道五十三次 13,200円(税込)

(日本橋浅之景・箱根湖水図・庄野白雨・土山春野雨)

・歌川広重 江戸名所百景 14,300円(税込)

(日本橋雪晴・亀戸梅屋敷・水道橋駿河台・大はしあたけの夕立)

・葛飾北斎 富嶽三十六景 13,200円(税込)

(凱風快晴・神奈川沖浪裏・甲州石班沢・山下白雨・深川万年橋下・相州梅沢左)

今回、ブログで紹介しきれなかった浮世絵関連商品、書籍も多数販売中ですので、福岡市美術館にお越しの際には、是非、一階ミュージアムショップにお立ち寄り下さい。

2020年1月15日 15:01

2階特別展示室で開催中の「不思議の国のアリス展」はいよいよ1月19日(日)までとなりました。

『不思議の国のアリス』『鏡の国のアリス』の二つの物語を軸に、美術、映画、舞台、写真、ファッションなど、さまざまな分野に影響を与え、また国内外のアーティストの創作意欲を刺激し続けるアリスの魅力を、日本初公開となる貴重な資料や、現在活躍するアーティストが手掛けた作品など、約200点とともに紹介しています。アーサー・ラッカム、エリック・カール、ヤン・シュヴァンクマイエル、サルバドール・ダリ、マリー・ローランサン、草間彌生、清川あさみ、山本容子など多彩なジャンルの作家たちによる作品を展示しています。

また、関連展示として、西塚emのイラストを元に、等身大で立体化した作品《キノコの庭で アリス人形》を展示しています。「不思議の国のアリス展」福岡巡回にちなみ、福岡県在住の造形作家、角孝政さんにご協力いただきました。

《キノコの庭で アリス人形》

会期残りわずかですので、お見逃しなく!また、「不思議の国のアリス展」出口向かいにある近現代美術室Aでは、サルバドール・ダリ、草間彌生の当館コレクション作品もご覧いただけます。あわせて是非お楽しみください!