2019年9月19日 11:09

もうすっかり秋ですね。「夏休みこども美術館」もあとわずかで終わってしまうので、そうなる前に、8月3日に開催した「夏休みこどもワークショップ 日本画にチャレンジしよう!」のご報告をせねばと焦ってパソコンに向かっています。

ところで、皆さんは日本画を描いたことはありますでしょうか?実は、私もこの企画のリハーサルで描いてみるまで、そういえばちゃんと描いたことなかったかもしれません。余談ですが、学芸員のなかには、もちろん芸術系の大学を出て実技もばっちりできます、という人もいますが、作品見るのは仕事だし、そもそも好きだ、でも、描くのは・・・聞かないで!という人も少なくありません。私もご多分に漏れず、実技的なことはそんなに得意ではありません。そんなわけで、毎回ワークショップなどでアーティストさんたちのサポートをするのは、平静を装いながらも、何を振られるかとハラハラドキドキしているんです(笑)。

さて、話は戻って8月3日の夏休みこどもワークショップです。講師は福岡教育大学で日本画を教えておられる松久公嗣さん。そして、ありがたいことに、アシスタントとしてゼミの学生さんたちもつれてきてくださいました。さらにさらに、このワークショップのことを聞きつけた、当館の所蔵作家の大浦こころさんが、「顔料のことを勉強したいので」ということで、アシスタントを買って出てくださったのです。これで私および当日サポートに入った学芸員たちのハラハラドキドキも半減されました。

そんな具合で、大人もあまり体験したことがないわけですから、子どもたちはほぼ初めての日本画体験。でも、それだけに、いずれの子どもたちも最初から真剣なようすでした。

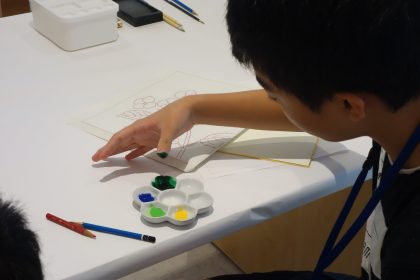

まずは、手本となる花の絵から好きなものを1枚選び、その絵を色紙に写していきます。手本の裏を鉛筆で塗りつぶし、色紙の上に置いて、表から花の輪郭をなぞっていくと、カーボン紙で写すように、色紙に花の絵が写されるわけです。

真剣!

ずれないように写すのが意外に難しい・・・

花の絵を写し終えたら、次は好きな色の粉=顔料をとって、そこに少し膠(にかわ)を垂らして指で練ります。膠のにおいに顔をしかめつつ、だんだん絵を描くモードになってくる子どもたち。

どの色にするか迷うなぁ・・・

練るのはこれくらいでいいのかな?

さらに、墨を擦ります。中には、「墨汁じゃないんだ・・・」とおどろきつつ、墨を擦るのは初めてとウキウキしながら擦っている子どももいました。

うまく擦れてるかな

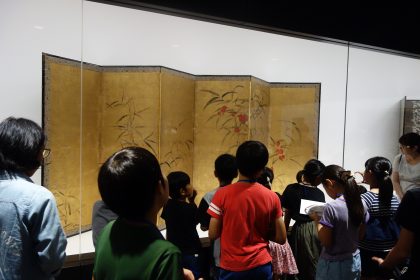

準備は万端整いました。いよいよ色紙に墨と顔料で花の絵を描いていきます。単に色を塗るだけでなく、日本画の技法のひとつ「たらしこみ」にもチャレンジしてもらいました。この技法は桃山時代後期から江戸時代に活躍した「琳派」といわれる人たちが好んで使用した技法です。実は、手本となる絵も、松久さんがわざわざ琳派の絵から抜き出してくれたものでした。そして、なぜ琳派を選んだのか・・・は後ほどお話しますね。

一筆一筆丁寧に~!

技法は技法として・・・なかなか個性的なものも出来上がっています

作品が仕上がり、お昼休みをとった後は、自分の作品を表装することにチャレンジしました。松久さんが用意してくださった台紙に、膠を塗り付け、準備ができたら、金箔・銀箔で砂子を蒔きます。金・銀を使うとなると、なぜかみんなテンションマックスに。かっこよく台紙をキラキラにしていく参加者たち。

なんだかワクワク砂子蒔き

その後、台紙の膠が乾ききる時間を利用して、「夏休みこども美術館 美術のひみつ~昔の美術編」を鑑賞しに行きました。そうです、ここに琳派の作品が2点展示してあったのですね~。「ここにたらしこみが使われているよ」などトークを聴きながら、自分の体験を振り返ります。

これが「たらしこみ」か~!

子どもたちが展示を見ている間、スタッフたちは、台紙をドライヤーで乾かしていました。そのかいあって、しっかり乾いた台紙。その台紙に作品をはります。すると・・・なんだか立派に見えるではないですか!松久さん曰く「色紙だけだと家に持って帰っても飾らないんだよね。でも、ちゃんと表装をすると飾ろうという気になる。自分の作品を大事にしようという気になるよね。そこまで体験してほしいな、と思ったんです。」とのこと。確かに。皆さん、大事そうに自分の作品を持って帰っていました。

表装すると出来上がった感じがする

毎回のことですが、ワークショップなどすると、私もいろいろ学ぶことがあります。いつも企画を練るときは「アイデア尽きた~」「お金がない~」など苦しみますが、こういう学びがあるからやめられないんですよね~。次は何をしようか、今日も考え中です。

(主任学芸主事 教育普及担当 鬼本佳代子)

2019年9月14日 09:09

夏から秋へと季節は変り、福岡市美術館がリニューアルオープンした春から3つ目の季節を迎えています。美術館のある大濠公園には、秋の初風を待ちわびたかのように多くのランナーたちを見かけるようになりました。

さすが、福岡のランナーたちに「聖地」と呼ばれている大濠公園です。

その大濠公園が見渡せる美術館1階にあるカフェ「アクアム」は、公園側にあるテラス席入口からも入店ができます。

店内で提供しているメニューは全てテイクアウトができ、ホテルメイドのパンやスイーツ、サラダにサンドウィッチなど、お天気の良い日には屋外で食べるのもオススメです。

ランニングやウォーキング前の食事や、運動後の疲労回復のためのメニューもご用意しています。

△「季節のフレッシュジュース」や「季節のスムージー」(600円・税金別)と、サクサクの揚げたてジューシーな「カツサンド」(700円・税金別)

△「バナナ・ばなな・バナナ」(600円・税金別)

バナナムースとベリーソース、マンゴーソースの3層仕立てで、生のバナナとチョコレートがたっぷりかかったバナナアイスがのっています。

スイーツは、とってもキュートなパティシェたちが仕上げています。

11月10日には、福岡マラソンも開催されます。ますますランナーたちが集う大濠公園。

ぜひ、エナジーチャージスポットとして、カフェ「アクアム」にお立ち寄りください。

カフェ「アクアム」

営業時間:9:00~19:00 (ラストオーダー18:30)

※7月~10月の金・土曜日 9:00~20:00 (ラストオーダー19:30)

レストラン「プルヌス」

営業時間

平日:11:00~20:30(ラストオーダー 19:30)

土・日・祝日:09:30~20:30(ラストオーダー 19:30)

TEL 092-983-8050

HP: http://www.kys-newotani.co.jp/hakata/restaurant/museum-restaurant/

2019年9月11日 16:09

先日、1階ロビーを歩いていると、後ろから小さなお子さんがパタパタと駆け寄ってくる気配がしました。同時に、「そっちは違うよ。“じいじ”はあっち。あっち」というお母さんの声も聞こえてきました。振り返ると2歳くらいの男の子が丸くて大きな目でわたしを見上げてきょとんとしています。インド系かしらと思う顔立ちで、すごくかわいらしい男の子でした。階段を下りてきたお母さんも、ミュージアムショップから姿を現した“じいじ”も彫りが深くてエキゾチックな顔立ちです。流暢な日本語で男の子を呼んでいらしたので日本に在住されているのかもしれません。本物の“じいじ”もわたしも白いシャツを着ていたので間違えたんだと納得。

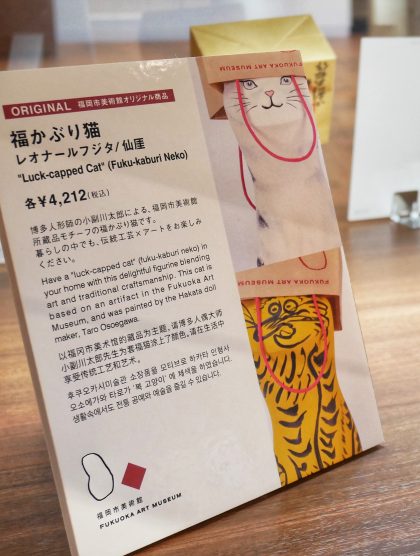

リニューアル以前にも外国からの来館者は数多く見かけましたが、最近はさらに多くなったなと感じます。とくにコレクション展示室では毎日必ずと言っていいほど。リニューアル開館以後の来館者統計を見ると、約20パーセントの方が海外からのお客様でした。当館は福岡市内の観光スポットとして広く認知されている大濠公園内に立地していますから、ちょっと立ち寄るには便利ですし、考えてみれば、わたしたちも海外旅行をするとたいてい現地のミュージアムに一度は足を運んだりしますから、自然なことなのでしょう。そういう美術館の状況に呼応するみたいに、つい最近、クルーズ船を借り上げて上海などから観光客を誘致する会社の社長さんが来られていろいろお話をお伺いし、館内を案内しました。当館に好感をもたれたようでしたが、巨大な船で来られる数百人、千人単位のお客様を想像すると冷や汗がでます。

現代のミュージアムには観光拠点としての役割も期待されています。四か国語の館内サインやパンフレット、コレクション展示に関する多言語アプリ、英語の解説ツアー、それからインフォメーションカウンターで海外のお客様からの質問になかなか流ちょうな英語で親切に応対しているスタッフの姿などを思い浮かべ、とりあえずは大丈夫かなと胸を撫でおろしながら、それでもまだまだ満足することなくすべての来館者に美術館を快適に楽しんでいただけるよう進化していかないとと気を引き締めています。

英語ツアーの様子

館内のサインは4か国語表記

オリジナル商品の説明も4か国語対応

それにしても、わたし、やっぱり”じいじ”なんですよね。うすうす気がついていたのですが、後ろ姿だけでも若返る方法、ありませんかね。カツラ、かなぁ。

(館長 中山喜一朗)