2019年9月11日 16:09

先日、1階ロビーを歩いていると、後ろから小さなお子さんがパタパタと駆け寄ってくる気配がしました。同時に、「そっちは違うよ。“じいじ”はあっち。あっち」というお母さんの声も聞こえてきました。振り返ると2歳くらいの男の子が丸くて大きな目でわたしを見上げてきょとんとしています。インド系かしらと思う顔立ちで、すごくかわいらしい男の子でした。階段を下りてきたお母さんも、ミュージアムショップから姿を現した“じいじ”も彫りが深くてエキゾチックな顔立ちです。流暢な日本語で男の子を呼んでいらしたので日本に在住されているのかもしれません。本物の“じいじ”もわたしも白いシャツを着ていたので間違えたんだと納得。

リニューアル以前にも外国からの来館者は数多く見かけましたが、最近はさらに多くなったなと感じます。とくにコレクション展示室では毎日必ずと言っていいほど。リニューアル開館以後の来館者統計を見ると、約20パーセントの方が海外からのお客様でした。当館は福岡市内の観光スポットとして広く認知されている大濠公園内に立地していますから、ちょっと立ち寄るには便利ですし、考えてみれば、わたしたちも海外旅行をするとたいてい現地のミュージアムに一度は足を運んだりしますから、自然なことなのでしょう。そういう美術館の状況に呼応するみたいに、つい最近、クルーズ船を借り上げて上海などから観光客を誘致する会社の社長さんが来られていろいろお話をお伺いし、館内を案内しました。当館に好感をもたれたようでしたが、巨大な船で来られる数百人、千人単位のお客様を想像すると冷や汗がでます。

現代のミュージアムには観光拠点としての役割も期待されています。四か国語の館内サインやパンフレット、コレクション展示に関する多言語アプリ、英語の解説ツアー、それからインフォメーションカウンターで海外のお客様からの質問になかなか流ちょうな英語で親切に応対しているスタッフの姿などを思い浮かべ、とりあえずは大丈夫かなと胸を撫でおろしながら、それでもまだまだ満足することなくすべての来館者に美術館を快適に楽しんでいただけるよう進化していかないとと気を引き締めています。

英語ツアーの様子

館内のサインは4か国語表記

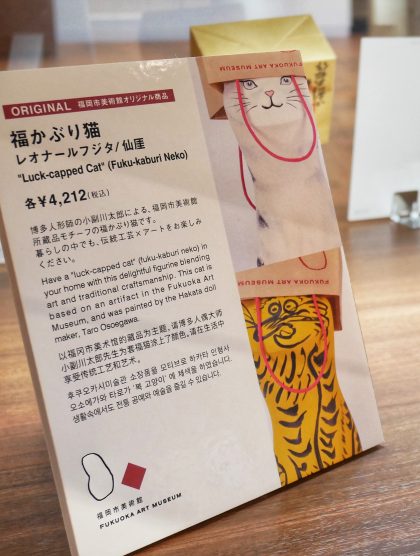

オリジナル商品の説明も4か国語対応

それにしても、わたし、やっぱり”じいじ”なんですよね。うすうす気がついていたのですが、後ろ姿だけでも若返る方法、ありませんかね。カツラ、かなぁ。

(館長 中山喜一朗)

2019年8月16日 11:08

どーも。館長の中山です。7月26日、福岡歯科大学で福岡学園の開学記念式典があり、講演をたのまれていたので行ってきました。大学本館の立派な玄関を入ると、巨大な陶板壁画が目に飛び込んできてびっくり。「えっ! これは甲斐巳八郎さんの作品! すごい!」と目を見張り、感動しました。

というのもわたしが学芸員になってはじめて担当した企画展が「現代に生きる新しい水墨画の世界 甲斐巳八郎展」(1982年)だったから(古美術の学芸員として就職したのに、しょっぱなから「水墨画だから」ということで現代美術をやらされたんですよ)です。でもすごく勉強になったし、今でも忘れられない展覧会なんです。だから、当時はまったく手がつけられなかった甲斐さんの若いころのことを4年前から美術館の研究紀要に「満州の甲斐巳八郎」と題して資料紹介の連載もしているんです。7月の初旬に国会図書館で何度目かの調査をしたばかりだったし。我ながら執念深いなあ。

その甲斐さんの巨大な壁画が突然目の前に現れたので驚いたのです。無理ないでしょう?「こんなの知らなかった! すごくいい作品だ!」なんて。甲斐さんの略年譜などの書かれたパネルが設置されていて、作品のタイトルはありませんでしたが、中央アジアの山なみを描いた晩年の作に違いないのです。

でも待てよ。あれ、そうだっけ? …思い出した。38年前、新人学芸員として手探りで甲斐さんの年譜を作っている最中に、この壁画を見に来ているんです。それを完全に忘れていただけのこと。歳はとりたくないですね。そのうち、一度読んだ小説をまた読んで、一度読んだことも忘れてまた感動したりしてしまうのでしょうか。まあ、それも幸せ? 歯科大学や大学病院に行かれることがあったら是非見てみてください。水墨画のニュアンスと力強さが見事に再現されています。

(館長 中山喜一朗)

1977年2月に着手し、1978年9月に完成。甲斐巳八郎は1979年6月没。写真は福岡歯科大学総務課・和才広輝氏撮影、提供。

2019年7月25日 15:07

どーも。館長の中山です。先日、麻生太郎財務大臣からのお礼状が届きました。6月にG20財務大臣・中央銀行総裁会議が福岡で開催され,美術館が夕食会の会場になったからです。ご存じのかたも多いと思います。そうでもない?

財務省のホームページには福岡での会議のスナップ写真が80枚以上紹介されていて、当館の特別展示室での夕食会の楽しそうな様子も伝わってきます。特に円山応挙の「竹鶴・若松図屏風」を背に麻生大臣や黒田東彦日銀総裁がアップで映っている写真(下)が印象的でした。麻生大臣は福岡県(飯塚市)出身ですが、黒田総裁も福岡県(大牟田市)のご出身なんですね。

新聞やテレビでは、まとめるのが難しい会議を円満にまとめたことから、「奇跡の金屏風」などと報道された「竹鶴・若松図屏風」は、7月15日まで特別公開してみなさまにもご覧いただきました。こういうのを吉祥図像のチカラ、というのでしょうか。

ところで、20年ほど前のことですが、沖縄の那覇市で1000円の掛軸が大量に売られているのを見かけました。印刷した七福神や高砂図などのチープなもので、「さすがにこれは海外からの観光客でも買わないよね」などと同行の学芸員と話しました。ところがです。いく先々の一般家庭の床の間で、何度もその1000円の掛軸を見てしまったのです。観光土産ではなくて、ちゃんと「正月掛け」として使われている実用品なのです。ようは値段じゃない。描かれているおめでたい図像が大事ということ。わたしも土産ではなく買い求め、その1000円の掛軸を「しあわせ博物館」という特別展で展示してしまいました。博物館に勤めていたころのことです。博物館史上最安値の展示品だったかもしれません。

もちろん、そういう1000円の掛軸と今回の金屏風をまともに比較するつもりはありませんよ。さすがに応挙先生に失礼ですから。

(館長 中山喜一朗)

写真は財務省ホームページから転載