2020年7月22日 09:07

明日は海の日ですね。

海の日だから何がある、というわけでもないですが、ちょっと海に散歩に行きたくなってきます。海のない県で育ってきた身としては、少し歩けば海にたどり着くことって、かなり異常事態なのです。福岡市美術館のある大濠公園から草ヶ江の方までぶらぶらしていると、磯の香りがしてきて、えも言われぬうきうきを覚えます。百道浜へ向かうバスに乗った日には、きらめく水面やさびれたコンテナ(と読解不能な文字)が海の果てへと想像力を刺激します。

福岡市美術館の中で貝殻を発見!

今から80年ほど前に活動していた前衛美術グループ、ソシエテ・イルフにとっても、海は重要なモチーフでした。ソシエテ・イルフは、1930年代に福岡市を拠点に前衛写真や絵画を制作していた7人組です。実は、来年1月に開催する企画展「ソシエテ・イルフは前進する 福岡の前衛写真と絵画」に向けて、彼らの作品と資料についての情報を集めているところなのですが(ご存じの方がいらしたら、ぜひ情報をお寄せください!)、彼らの作品には頻繁に海が登場するのです。

久野久《海のショーウインドウ》1938年

例えばこの作品《海のショーウインドウ》は、彼らが海辺での創作を楽しんでいたことがよくわかる作品です。

アクリル板のようなものを組み合わせ、海岸に絶妙なバランスで作り上げられた構造物。板と板の隙間にできた四角形・三角形のなかには海で拾ったと思われる様々なものが配置されていて、砂からカニの手がぬっと伸びていたり、海藻のようなものがびろーんと垂れ下がったりしています。「ショーウインドウ」のマネキンのように、貝殻や海藻は三角形・四角形の中でポーズをとり、そのポーズが整然とした空間に動きや物語を生みだします。余白が多くすっきりとした印象の写真ですが、8枚の板を崩れないように組み合わせ、貝殻や、カニのはさみを集めてそっと乗せる作者の姿を想像すると、なかなかチャーミングです。

作者の久野久(1903-1946)は結核療養のために12歳で宗像郡津屋崎に転居し、生涯津屋崎を拠点にしていました。療養のため身動きを制限された久野にとって、撮影場所は必然的に身近な場所が多くなり、海岸をたびたび写しました。1939年にはソシエテ・イルフのメンバーを津屋崎に招いています。

やがて貝殻に魅せられ、貝の幾何学的な形態をクローズアップした作品を集中的に撮り始めます。この時代は愛好家向けのカメラ雑誌に、被写体を効果的に写し取るための技術がさかんに紹介されていました。久野にとって、レンズを通して貝殻の造形を精密に記録することは写真家としての使命となっていきます。

久野久《貝殻その5》1941年

浜で拾つた小さい貝の、レンズによつて拡大された像、それは肉眼で見る貝とは丸で違つた感覚を持つた貝となつて、私の前に現れたのであつた。之れは私にとつて大変な発見であつた。小さい生命を宿す此の貝にも、造形の神は想像を絶した美を与へ給ふた。正に想像を許さないその美しさではある。私は此の美しさを究めなければならぬと思つた。写真する私の、世の人々への解答を此の貝によつてこそと考へたのであつた。

(久野久「貝の話」『寫眞文化』1941年8月、アルス)

ソシエテ・イルフのメンバーにとって海がどのような場所だったのかについては、いくつもの読み取り方ができます。まっさらな砂浜と水平線は、「ここではないどこか」の象徴、とも解釈できます。しかしその一方で、福岡を拠点にしていた彼らにとって、海は自分たちの生活と地続きの場所でもあり、何よりも、創作意欲をそそられるモチーフとの出会いの場だったのかもしれません。

(学芸員 近現代美術担当 忠あゆみ)

2019年10月5日 13:10

タイトルは少し前に話題になったツイッターから拝借しました。なかなかインパクトのあるフレーズですが、よく考えると確かにその通りで、巷にあふれるかわいいものっておじさんが作っていることが少なくありません。そして、こうしたかわいい職人のおじさんの元祖と言えるのが、ただいま公開中の仙厓さんです(「仙厓―小西コレクション」展、~12月1日まで)。本展は2016年に小西昭一さんからご寄贈いただいた、作品を一堂にご紹介するものですが、55点ある作品の中でも特におすすめなのが、この《双狗図》です。

仙厓義梵筆《双狗図》

尻尾を立ててこちらを見つめる様子が何ともキュート。会場でそのかわいさを是非実感してください。ところで、仙厓さんはどうしてかわいい絵を描こうと思ったのでしょう?私生活は質素倹約を旨としていたようで、個人的にかわいいもの好きだった形跡はあまりうかがえません。恐らく、このあたりの事情は現代のかわいい職人のおじさんたちも似たり寄ったりだと思います。つまり、個人的に好きだったからかわいいものを作ったわけではなく、何か別の目的があったのではないでしょうか。その目的というのは、売れるからとか女子ウケするから、とか人によって様々でしょうが、仙厓さんの場合はどうだったのか?今回はそのあたりを考えてみたいと思います。

そのためには、少々遠回りにはなりますが、仙厓さんの画業を初期からたどってみる必要があります。岐阜県に生まれた仙厓さんが博多へやってきたのは、39歳の時のこと。恐らく、本格的に絵を描き始めたのもこの頃だったと思います。下の《香厳撃竹図》は仙厓さんが48歳の時の作品で、制作年が分かるものの中では一番早いです。

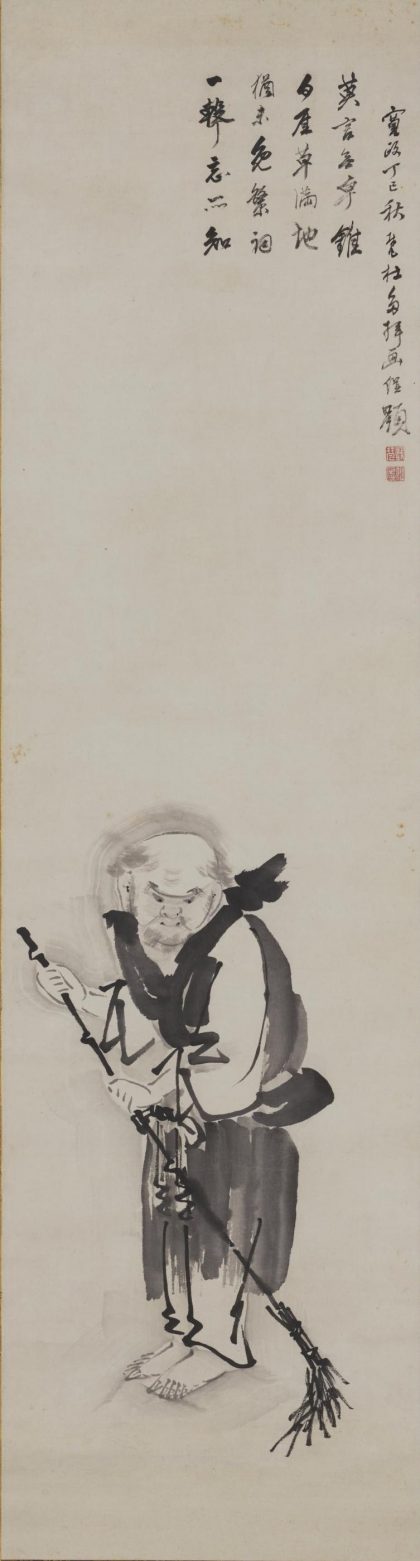

仙厓義梵筆《香厳撃竹図》

実は仙厓さんがかわいい絵に目覚めるのは、まだまだずっと先のこと。博多・聖福寺の住職を務めていたころはマジメでかっちりとした絵を描いていました。

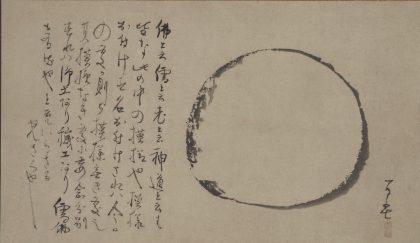

仙厓義梵筆《円相図》

こちらの円相図も住職時代に描いたもの。円相は自身の悟りを象徴する重要なモチーフで、隣には長いコメント(賛文)が記されます。要約すると、世の中には仏教や儒教、神道など様々な思想があるけれど、この円相はこれらを全て含みこんだもので、思想の違いをことさらに強調するのは意味のないことだといいます。個々の多様性を認めつつも、それらを包摂する心のありようを重視すべきことを説いた仙厓さんの思想の根本がはっきりと示された作品です。この頃の仙厓さんにとって、絵を描くことはあくまでも自身の修養、あるいは、弟子への指導の一環であったようで、こういった絵がかわいさと無縁なのは当然かもしれません。そんな仙厓さんの画風に変化のきざしが現れるのは、62歳で聖福寺の住職を引退してからだったようです。

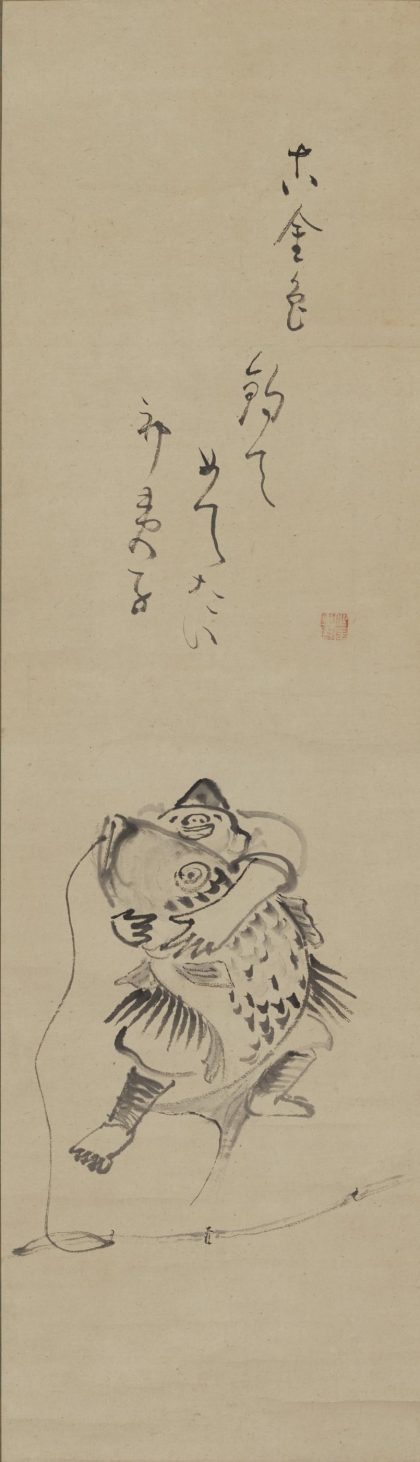

仙厓義梵筆《恵比寿図》

上の《恵比寿図》は、仙厓さんが引退してまもない60代前半の作例と考えられますが、からっとした恵比寿の笑顔は、住職時代のマジメな画風から離れつつあることを示しています。住職を引退後、博多の人々との交流を通して多くの絵を描くようになったことが、仙厓さんの画風が変化した要因だったと考えられます。

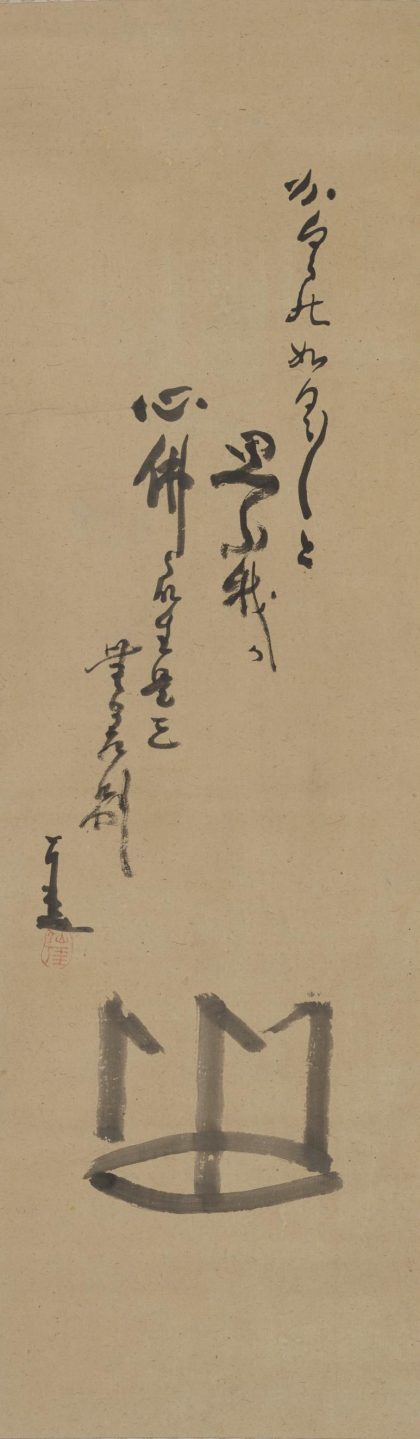

仙厓義梵筆《五徳図》

上の《五徳図》は、釜を支えるための道具で、今でいうコンロを描いた作品です。住職時代の作品との違いとして①仏教とは関係のない日用品を描いていること②賛文が平仮名を交えた平易な文体になっていること、を上げることができます。ちなみに、賛文の内容は、五徳は「如く」と音が通じているので、このようにありたいと思う心を象徴する存在であり、仏教では心のありようが最も重要であると説いています。このように、絵を通して、禅の教えを人々に分かりやすく伝えたい、というのが引退後の仙厓さんの思いだったようです。特に《円相図》や《五徳図》で示されるように、心のありようこそが大事である、というのが仙厓さんの禅僧としての一貫した考えだったように思います。

仙厓義梵筆《双狗図》

ようやく、この作品に戻ってきました。実はこうしたかわいい作品は仙厓さんにとっての到達点と呼ぶべきものです。というのも、先ほど紹介した《五徳図》では、賛文を読んで初めて仙厓さんの伝えたいメッセージを理解できるのですが、《双狗図》では最早その必要はありません。絵を見て直感的に「かわいい」と思うこと、これだけで十分なのです。なぜなら、心のありようを重視する仙厓さんにとって、最も大事なのは作品を見たときに皆が同じ思いを共有することだったのですから。

こんな仙厓さんの作品が人々から愛されないはずはなく、福岡では、多くの文化人・実業家によって仙厓コレクションが形成されました。今回ご紹介する小西コレクションはその中でも質量ともに優れた作品群です。作品1点1点の素晴らしさもさることながら、蒐集されたコレクターの仙厓愛も強く感じられるラインナップです。是非お越しください。

(学芸員 古美術担当 宮田太樹 )