2026年1月28日 13:01

福岡を拠点に活動するアーティスト・浦川大志の個展「スプリット・アイランド」が開催中です。(~3月22日)

浦川さんにとって、本展は美術館で行う初個展となります。福岡市美術館がその会場となることは、高校時代に福岡市美術館で見た「菊畑茂久馬 戦後/絵画」(2011年長崎県美術館と共催)をきっかけに美術の道に進んだ浦川さんにとっては感慨深いことだったそうです。菊畑茂久馬作品の「圧倒的な存在感」に衝撃を受けて美術の世界に足を踏み入れ、高校生のころは宗像市のご実家から自転車で片道2時間半かけて、福岡市内のギャラリーや美術館に出没していたというのは、知る人ぞ知る話。

今回の展示は、「プロローグ:そこにあるカタチを捉えるために」「第1章:予兆から風景へ」「第2章:風景と幽霊と画像」「第3章:複数の断片たち」「第4章:合作と協働」「第5章:風景画を更新する」そして、ロビー壁面での公開制作「第6章:スプリット・アイランド」のセクションに分けて、活動初期からこれまでに至る十数年間の作品と現在の境地をありったけ詰め込んだ展覧会になっています。

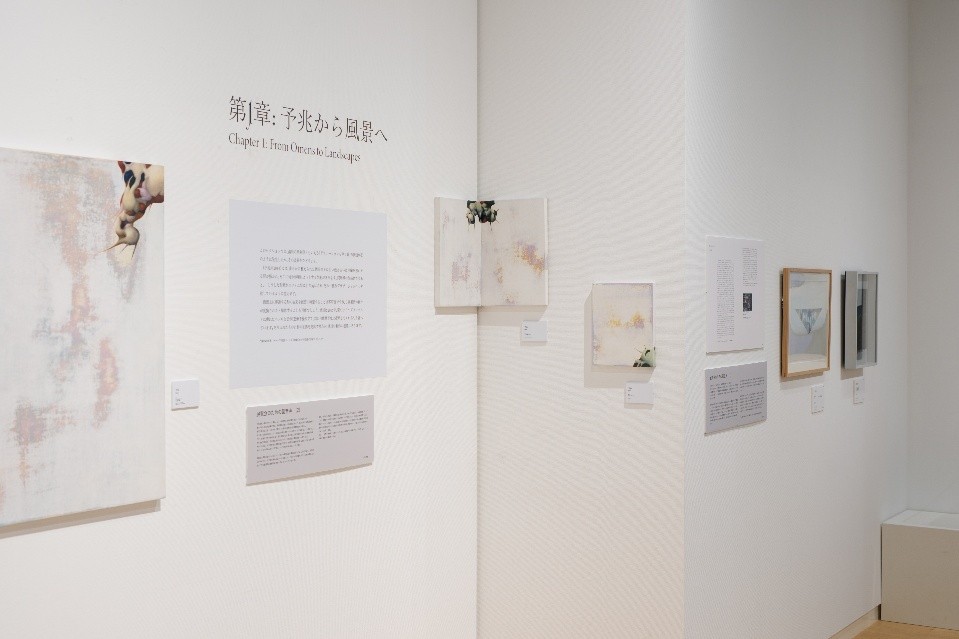

展示前半の様子

会場には、出し惜しみなく初期の作品から近作までが展示されています。浦川さんには子供の頃から収集癖があり、お菓子のパッケージやシール、切手、化石、土器などを気になるものを集め、「ときめきBOX」と称するダンボールに入れて保存していたとか。何かを集め保存しておきたいという嗜好は美術館・博物館施設の性質とシンクロしており親しみを覚えますが、今回の展示室の空間自体も「ときめきBOX」的といえるかもしれません。

プロローグから第3章までは、特にこれまでの活動が凝縮された構成になっています。初期の作品は、おもちのような有機的な形がパステルカラーの背景に浮遊しているのですが、やがてそれが引き延ばされ、グラデーションとなります。グラデーションの登場とともに、画面は彩度を増し、「デジタルネイティブ世代」を思わせる鮮やかな表現になっていきます。

第3章の黒く長い壁には、大小さまざまな作品が散りばめられています。様々な方向に思考を巡らせて、「風景を描く」ことに取り組んできたことを物語る作品群です。浦川さんは言葉の表現も巧みな作家ですが、“風景と幽霊” “カメラロール”、“遠くって見えない”、“ATLAS”といったタイトルとイメージの組み合わせは「例えばこれを風景としたら、これも風景といえるだろうか」といった思考の過程を覗き見るようです。筆者は、古い観光絵はがきの建物の輪郭に太いグラデーションを引いた習作が気になっています。以前福岡市美術館では吉田博の水彩画を中心に風景と絵画の関係についての展示「絵になる景色 吉田博を中心に」を行ったことがあるのですが、そのテーマと同じく、風景はそれ単体で存在しているのではなく、常にメディアを通して生みだされるということに改めて気づかされる作品です。

プロローグより。古銭や雑多なものが貼り付けられた黒い画面は、九州派や菊畑茂久馬に強くひかれていた時期の作品(撮影:竹久直樹)

第1章より。学生時代の作品には、表面のなめらかさへの追求が目立つ。(撮影:竹久直樹)

第1章より。卒業制作展で発表した《LOG#02》(撮影:竹久直樹)

第2章より。「VOCA展」で大原美術館賞を受賞した《風景と幽霊》と、左手にある風景をテーマにした壁面(撮影:竹久直樹)

展示後半の様子

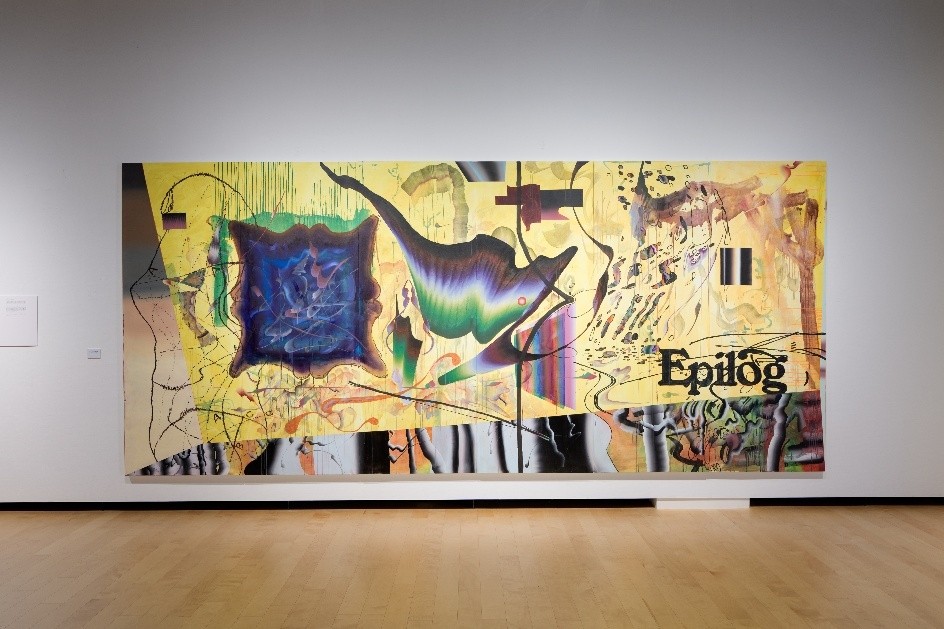

第4章から第6章は、大半が2025年以降の作品です。CDのジャケットとして依頼を受け制作された作品や、先輩作家との共同制作、工房に通い初めて制作した銅版画。ここにある作品群には、他者と協働することによって従来の制作手法を見直さざるを得なくなった浦川さんの、新たな境地が現れています。

特に昨年夏に滋賀県の信楽で行われた作家の梅津庸一さんとの二人展と合宿を紹介するゾーンは大きな割合を占めています。これまでに確立してきたグラデーションの技法を梅津さんにひとつ覚えの「固定砲台」と厳しく評価されながら共同制作をしたことは、浦川さんにとって強烈な体験となっていたようです。「はぁ~ほめられた~い」「別に梅津さんに褒められてもうれしくないもん」(合宿の様子を見ていた安藤裕美さんのマンガより)と、悔しがりながらも前を向き、変化しようとする姿には共感を覚えます。

特訓の成果といえるでしょうか(?)、第5章で紹介する最新作では、絵具の扱いや線の引き方のバリエーションが増え、引き出しが増えているように見えます。

第4章より。会場中央にはコレクションを再現した棚(撮影:竹久直樹)

第5章。新作《セクションとしての世界》(撮影:竹久直樹)

なお、このゾーンの中央には、木でできた棚が浮島のように据えられています。この棚は、浦川さんが集めたコレクションの一部を再現したコーナーで、棚の中にラベリングされたコレクションの梱包箱が詰まっています(実際の作品も、ところどころ露出しています)。冒頭で紹介した「ときめきBOX」の延長として、現在浦川さんは、500点を超える近現代美術作品をコレクションしているのです。

その事実を紹介するこのゾーンを、浦川さんは開幕ギリギリまで力を注いで作っていました。九州派を含む様々な美術をインプットしながら自身の制作と向き合ってきた、浦川さんのアイデンティティを象徴する一角になっています。

日常とつながる浦川絵画

筆者が浦川さんの作品に初めて接したのは、2019年に《Saida-wo nominagara tochi wo aruku》(2018年)が当館に新収蔵になるときでした。鮮やかで現代的な作風だな、と思いましたが、収蔵前の時点でこの作品は実家のベッドの下?に12分割で保存されていると聞き、親しみのわくエピソードと画風がちぐはぐな気がしました。

しかしながら、今回作品を改めて展示することになり、「シュッとして現代的」というのは作品の表面的な見方であり、じつは意外に泥臭い、アナログな手つきで作られていることがわかりました。また、スマートフォンに通ずる滑らかな画面、鮮やかな配色は、表層的な心地よさだけを求めて追及されたものではなく、あくまで生活に根差して生み出されていることもわかりました。…このブログを読んでいる皆さんは、PCまたはスマートフォンのなめらかなスクリーン越しに眺めているはずです。つまり、浦川さんの絵画は、私たちの日常と地続きなのです。

矛盾するようなことを書きますが、浦川さんの絵画は、画面越しではなく実際に見ることでしっかりとその味わいが伝わってくるものです。展示が開き、改めてそう実感しています。ぜひ多くの来場者の方に、画面上で行われている試行錯誤の連続、そして立ち現れる風景を直接ご覧いただきたいと思います。

お知らせ

・2月7日に浦川さんによるトークイベントを開催します。軽妙な語り口の浦川さんのトークをお楽しみに!

・今回の展示に合わせて初期から新作まで、約80点の図版を収めた図録も発売中です。「ガチャガチャ」をキーワードに、デジタル化に向かう時代のうねりを浦川作品の表現の特性に見出した千葉雅也さんの寄稿など、浦川作品を知る多種多様な寄稿者の語りを読めば、作品を見るのがもっと楽しくなること間違いなしです。

当館ミュージアムショップで販売中ですので、是非お手に取ってご覧ください。

忠あゆみ(近現代美術係)

2025年9月17日 15:09

お久しぶりです。約5カ月ぶりに登場します、近現代美術係の花田です。今回は、初めて担当した展覧会「菊畑茂久馬展」(近現代美術室Bで11月3日まで開催中)が、どのようにできていったのか、ご紹介しようと思います。

菊畑さんは、1935年に長崎に生まれ、高校を卒業した後は福岡市のデパートで楽焼の絵付けの仕事をしつつ、絵画制作に取り組みました。そのなかで桜井孝身やオチ・オサムと出会い、1957年、三井三池争議などの労働争議に共鳴した前衛美術前衛グループ「九州派」の結成に参加します。九州派での活動で頭角を現し、東京や海外からも注目を集めていましたが、1960年代半ばから約20年間、美術界と距離を置くようになります。自身の絵画表現について、山本作兵衛や戦争記録画を手掛かりに考えを深め、オブジェを撮った写真を版画にした作品の制作や、公共作品の制作も手がけました。天神地下街にある「かっぱの泉」のデザイン監修も行っています。作品の発表は控えながらも、福岡の地で多様な活動を続けた菊畑さんは、1983年の《天動説》シリーズ公開を皮切りに大型油彩画の連作を次々に発表し、生涯制作を続けました。今年は没後5年になります。

菊畑さんの展示を行うことは既に決まっていたので、どのような内容にするのか、ということから考えることになりました。菊畑さんの画業を、1960年代、《ルーレット》シリーズを制作するまでと、美術界から距離を置いた後、大型の油彩画を発表し、晩年に発表した《春風》までとに分け、2章の構成にしました。どの作品を展示するか、2つあるドアのうち入口はどちらにするか、順路はどうするか、などを考えながら展示室の図面に作品の画像を配置してプランを練りました。先輩方からアドバイスをいただき、それぞれの作品の大きさを踏まえ、実際に展示する際に収まるのか、窮屈になっていないか、図面上でシミュレーションを行いました。かなり作品を詰め込んでいたので、いくつか収まらない作品を間引きましたが、展示作業の日に展示できない!とならずによかったです。

次に、展示室に掲載する解説パネルの原稿を作成しました。各章の説明や作品それぞれの解説ですが、これに一番時間がかかり、書いては消し書いては消しでなんとか完成しました。解説パネルや配布する作品リストの発注、今回は版画作品も展示するため、額に入れる際に作品を保護し、見栄えを整えるマットの発注、額装作業も行いました。

ところで、今回の一つの目玉として、福岡県立美術館所蔵の《ルーレット(ターゲット)》と当館所蔵の《ルーレット》が並ぶことが挙げられます。《ルーレット(ターゲット)》は、アメリカで1965年に開催された「新しい日本の絵画と彫刻」展に出品された3点のうちの1点で、長く所在不明だったものです。実はその3点の他にもう1点、《ルーレット》が当時アメリカに送られていたことが、当館で2011年に開催された回顧展「菊畑茂久馬 戦後/絵画」の準備調査で判明しました。1965年のアメリカでの展覧会を企画したニューヨーク近代美術館のキュレーター、リーバーマンが購入していたのです。その作品が、当館所蔵の、ヘルメットがついた《ルーレット》です。アメリカの展覧会で並ぶことはなかった2つの作品が今回福岡で並ぶことになりました。

話が少しそれましたが、いよいよ展示作業の日です。作業は、美術品を専門に扱う輸送会社の方に来ていただき行います。前日までの展示の撤収とともに、今回展示する作品を収蔵庫から運び展示するという内容です。《天河》や《春風》はそれぞれ3枚のキャンバスで構成される作品で、横の長さが6m近くなります。大型の作品が多く、大変な作業だったと思いますが、丁寧に作業していただきました。事前にシミュレーションをしていたものの、実際に作業が進んでいくと、本当に作品が収まるのかドキドキしてしまいました。また、作品名などが記載されたキャプションを事前に印刷していたのですが、それを入れるケースよりも一回り小さく作っていたことが作業中に判明し、ピンチ!しかし当日来ていた博物館学の実習生さんたちが作り直してくださり、無事に掲示することができました。本当にありがとうございます。

入口を入ると視線の先に《ルーレット》シリーズが並んでいます。

入口を入ると視線の先に《ルーレット》シリーズが並んでいます。

今回の菊畑茂久馬展は、「LINKS-菊畑茂久馬」という企画の一環です。菊畑さんの作品を所蔵する全国の美術館がそれぞれに展示を行い、つながるという企画で、様々な美術館で菊畑さんの作品を見ることができます。詳細は以下のホームページをご覧ください。

改めて展示室を見回すと多彩な作品を制作されていたことを実感します。試行錯誤を重ね、自身の表現を模索し続けた菊畑さんの作品をじっくりご覧いただけると嬉しいです。

(近現代美術係 花田珠可子)

2025年7月9日 10:07

福岡市美術館の近現代美術の展示、「コレクションハイライト」(コレクション展示室 近現代A前半・C)が新しくなりました。

何度もここを訪れてくださる人の中には、「あれ?いつもと少し違う」と気づかれた方もいるかもしれません。本稿では、担当者より展示の狙いをご紹介します。

展示A「作品と語ろう」について

展示室Aのテーマは「作品と語ろう」。これまでと同様、いわゆる市美の顔として知られている作品の中から12点を選択して(※展示替え予定作品含む)いますが、今回は、それらをなるべくグルーピングして展示することを試みました。

例えば、ウォーホルの《エルヴィス》と松本竣介の《彫刻と女》。どちらも人物がまっすぐに立っている姿を現した絵画です。ただ、この2点の印象は全く異なっています。ウォーホルが1963年当時の大衆的スターが銃をバン!と構える姿を通し、鑑賞者を挑発するのに対し、松本竣介は、静かに彫刻と向き合う女性の姿を通して、芸術と鑑賞者との、ある種閉じられた蜜月関係を象徴的に描いています。並べてみると、こんなおしゃべりが聞こえてきそうです。ウォーホル「お前らは今、何を思う?」…松本竣介「(お願いだから、私たちをじゃましないでくださいね)」…。

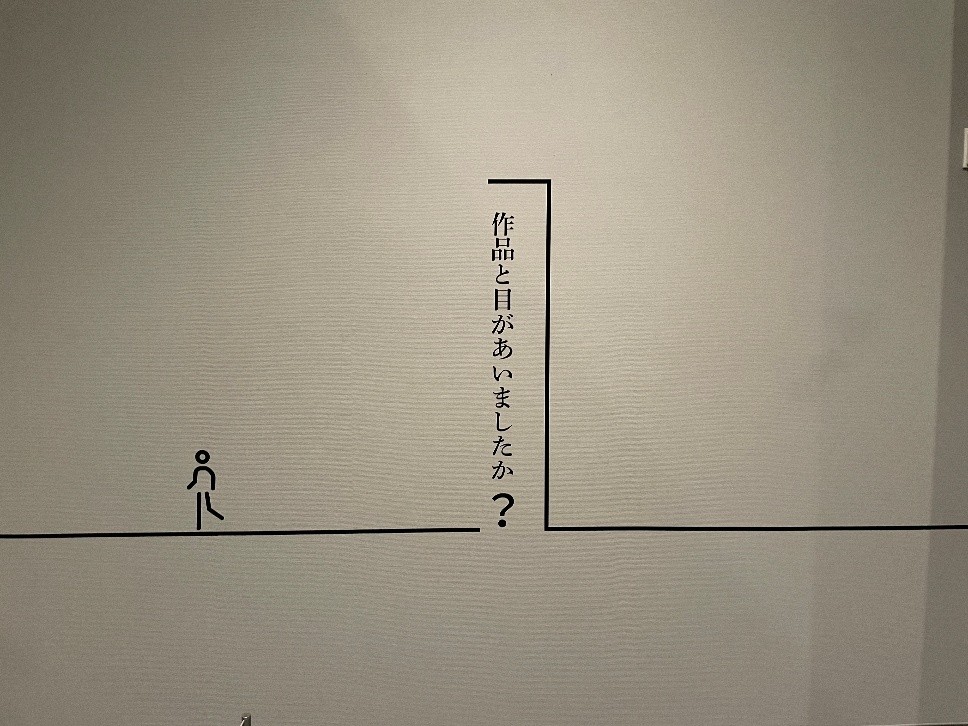

入口すぐに《エルヴィス》《彫刻と女》はあります

このようにして、作品同士の「語らい」や、作品と鑑賞者との「語らい」を感じてもらうことが、展示の狙いです。今回、空間デザインのプロに参加していただき、空間の仕切りを変えたり、壁面にグラフィックや鑑賞のヒントとなる言葉を配置したりしました。個性豊かな作品のおしゃべりが、感覚的に感じられるでしょうか?

ピクトグラムと言葉が、鑑賞をアシストします

草間彌生《夏(1)(2)》が漫才コンビのように見えてきました

会場内には、語らいにまつわる新たな試みがいくつかあります。その一つは、耳で楽しむ「おもしろキャプション」。従来のおもしろキャプションに声優さんが声を吹き込み、学芸員・職員の「ここだけの話」が音声で楽しめるようになりました。

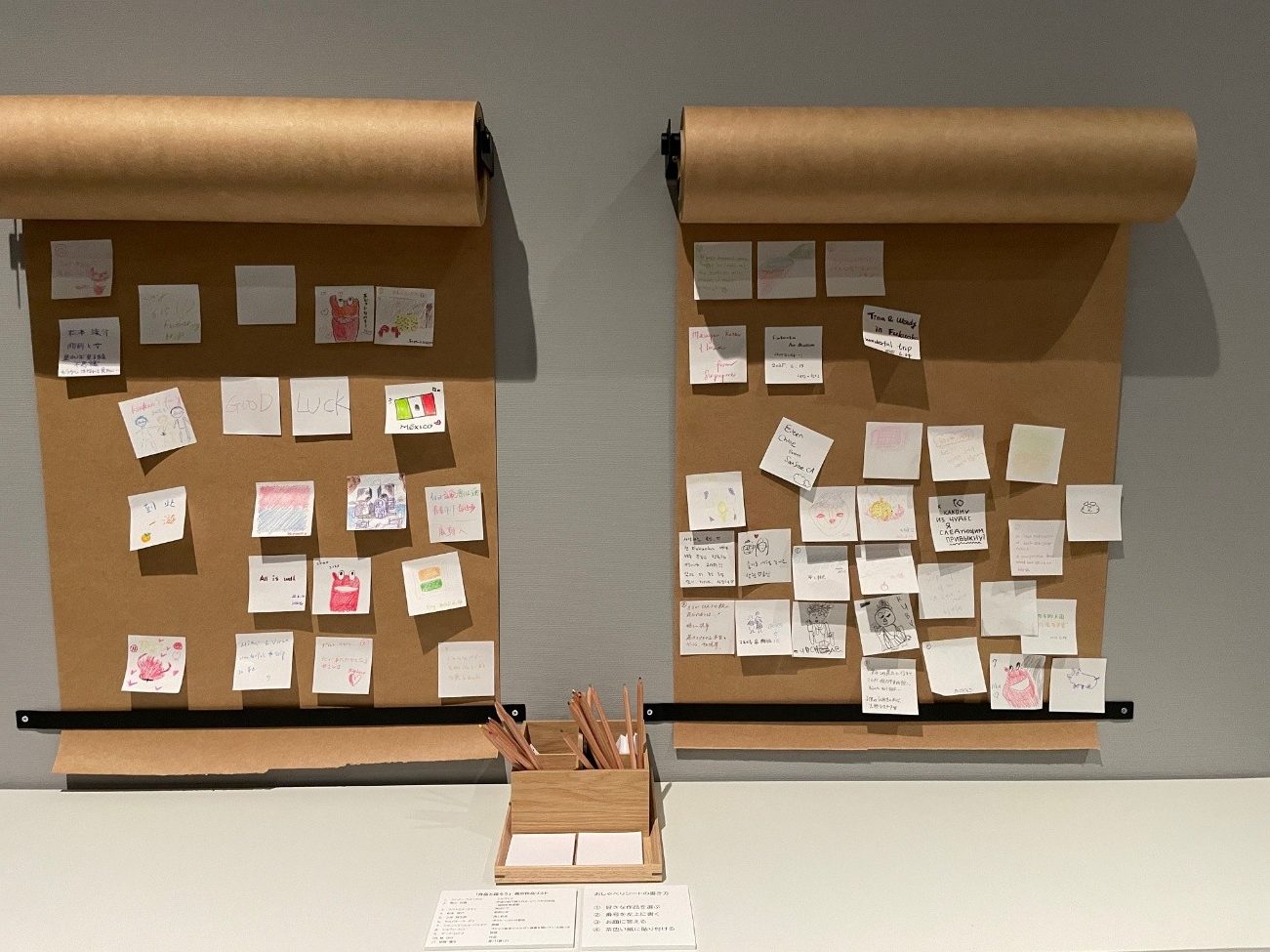

また、会場を訪れてくださった皆さんが、感想を書き残してくださる「おしゃべりシート」のコーナーを設置。開幕して1か月ほどですが、大変盛り上がっているのを感じます!オフラインで、作品についてのいろいろな見方を意見交換する掲示板になればうれしいです。ぜひチェックしてみてくださいね。

鑑賞者参加型の「おしゃべりシート」のコーナー

展示室C「4つの視点」について

もう一つの会場、展示室Cのテーマは「4つの視点」です。緩やかに区切られた4つのエリアごとに、“絵画”や“旅”など、様々なテーマで作品と向き合う空間になっています。

注目いただきたいのは、シャガール《空飛ぶアトラージュ》の位置です。シャガール作品は今まで展示室Aでご覧いただくことが多かったのですが、今回、展示室Cの広いエリアに展示してみました。このゾーンには、アニッシュ・カプーアや塩田千春など、比較的、新しい時代の立体作品が展示されることが多く、1945年制作のシャガールの絵画は「ちょっと傾向が違う?」と感じる方も多いのではないかと思います。

展示室Cの広いゾーン

それでもここに展示しようと思った理由は、二つあります。一つは、色彩です。シャガール作品の特徴である、マットで鮮やかな原色の色使いが、このゾーンの作品と響き合うはず、という予感があったからです。《空飛ぶアトラージュ》の画面の中で、道化師を彩る青は、アニッシュ・カプーアの《虚ろなる母》(写真左)に見られるプルシャンブルーと見事に響き合い、女性を彩る赤は、塩田千春の《記憶をたどる船》(写真中央)に呼応しているのです。

二つ目は、作品の主題です。戦禍の故郷を空飛ぶ幻獣に乗って訪れる、というテーマは、アンゼルム・キーファー作品(写真右)における戦争の傷や飛行機のモチーフ、塩田千春作品における土地の記憶、というテーマと共通すると思ったのです。

展示作業が終わってみて、担当者的には、「やはりここでよかった。」と感じていますが…ぜひ、実際に見て確かめてみてほしいです。

展示を作ることと、作品を見ることは地続き

つらつらと展示のテーマについて語ってきましたが、AとCの両方に共通しているのは、並んだ作品を見比べて、その内容についてあれこれ比較することを主軸に据えた展示だということです。

展示について構想を練り始めたのは約7か月前。データベースで作品を検索し、展示室に足を運び、収蔵庫を行き来しながら出品作品を決めるのですが、(この作品とあの作品を並べたら、絶対いいぞ…)と妄想する時間は何よりも楽しいです。これを、美術館を訪れる方と共有したいという気持ちが、展示プランをつくる大きな原動力になっています。

そもそも、「作品を並べる楽しさ」とはどんなものでしょうか。ふと思い出すのは、学生時代に読んだ、ある海外の美術館の学芸員による論文です。その中に「コレクションは、まるでトランプカードのようなものだ」という一節がありました。たとえば、年代順や地域順にに並べる「七ならべ」式、色や形の特徴をもとに並べる「セブンブリッジ」式、「大富豪」のように、「革命」が起これば、ある作品の重要性が突如として浮かび上がることもあります。並び順によって新たな意味が生まれる、そのダイナミズムが、コレクション展示にはあるというのです。(最近は「アートカード」を使って、実際にカードゲームの要領で鑑賞を深める活動もありますね)

樹木を共通項とする2作品

このコーナーの意外な共通点は「シルエット」

「見たことがあるからいいや」とは言わないで

そんなわけで、「コレクション展は見たことがあるから、いっか」と、足が遠のいているそこのあなたも、新しいコレクションハイライトをぜひのぞいてみてください。

福岡市美術館では、年に何度も展示替えを行い、作品同士の新たな並びを通じて、常に新たな見方を生み出しています。自分だけの「お気に入り」を見つけに、そしてまだ知らない作品との出会いを楽しみに、何度でも足を運んでいただけたら嬉しいです。

(近現代美術係 忠あゆみ)