2023年2月9日 12:02

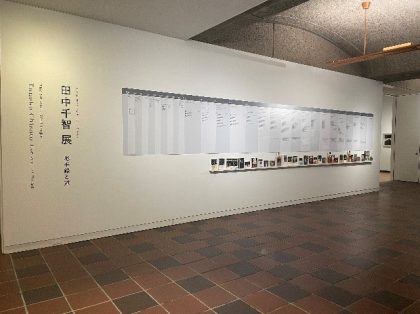

近現代美術室Bでは企画展「田中千智展 地平線と道」が開催中です。

田中千智さんといえば、黒い背景が特徴的です。本展では、この作風が始まった2008年から2022年までの作品39点を展示しています。

小ぶりの作品から大作まで、年代順に展示していますので、田中さんの作風の変化を堪能できる内容となっています。

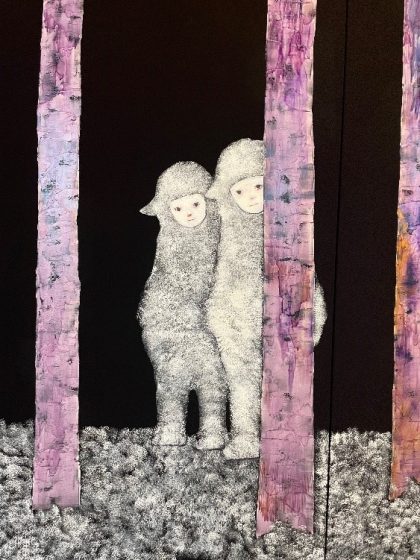

さて、 田中さんの印象的な漆黒の背景は、アクリル絵具が使われています。何度も塗り重ねることで、筆跡がみえなくなり、吸い込まれそうな深い、深い黒色ができるのだそうです。背景以外の人物や風景は油絵具が使われています。背景の黒色と地面の白色のコントラスト、さらにマットなアクリル絵具の質感と艶やかな油絵具の質感の違いによって、人物などの中心となるイメージがくっきりと際立っています。

この質感の違いは、写真では、なかなかわかりづらくぜひ直接みて感じていただきたいと思います。ちなみに、チラシ、ポスターや図録などを作るとき、この違いを出すために、毎回印刷会社さんが苦労されています。

会場内の作品に加え、今回は近現代美術室Bの外壁にも注目していただきたいです。

まず会場入口横の壁面。

田中さんは、書籍の装丁画やCDラベル、映画祭や舞台のポスターなどに原画の提供をおこなっており、こちらの壁面には、年表とともにその成果物をずらりと展示しています。こちらをみていただくと、田中さんの活動の多彩さと、驚くべき仕事量がわかると思います!

そして、近現代美術室出口横の壁面。

こちらには、本展のもう一つの目玉、壁画が描かれています。

1月5日の開幕当初からおこなわれていた田中千智さんの壁画制作は、1月31日に見事完成しました!

1日ずつ作品が変化していく過程がみられたのは、とても楽しい体験でした。初めは真っ白だった画面が、真っ黒になり、人が登場し、木が並び、羊のような姿をした子ども、蛇、フクロウ、オオカミと、日に日に描かれるものが増えていきました。また大地にも水面ができたり、つくしのような植物が増えたり、まるで天地創造を観察しているような気分になりました。

事前にアイディアドローイングを描いてもらっていましたが、それとも異なります。頭の中でプランがどんどん変化していくようで、描きながら次に描くものを決めているようでした。

制作中は、窓際に座り、田中さんが描く姿を眺めていらしたお客様も多く、劇場のようでもありました。

今回残念ながら壁画制作を見逃してしまったというかた、ご安心ください。

当初の想定は、制作は1回だけだったのですが、田中さんの希望により、2024年1月、2025年1月と、1年毎に約1か月ずつ加筆をおこない、壁画が成長していくことになっています。その名も、《生きている壁画》! 最終的には2025年12月まで公開予定です。これからどのように変化していくのかとても楽しみですね。

本展については、会場内の撮影、撮影した画像のSNSへのアップも可能です。ぜひご来場の上、壁画の世界の一員になった写真を撮影してみませんか?

(学芸係長 山木裕子)

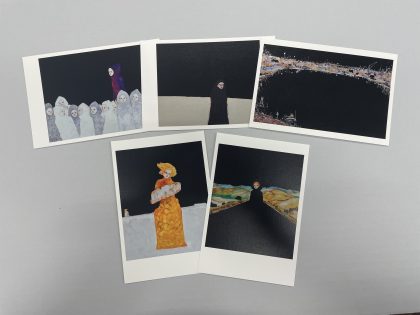

ミュージアムショップで出品作品のポストカードを販売中です。(1枚200円、画像は一部です)

2022年11月15日 14:11

現在、近現代美術室Aでは「福岡をみる」を開催中(11月1日~12月27日まで)です。さて、今回はこの「福岡をみる」出品中の作品から一点をピックアップしまして、少し掘り下げてご紹介したいと思います。

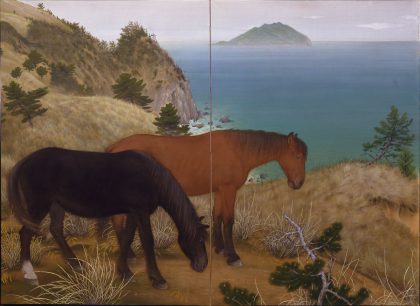

ご紹介するのは松永冠(冠の「寸」は「刂」)山の《糸島風景》です。

松永冠山《糸島風景》制作年不詳 ※冠の「寸」は「刂」

画面の中では二頭の馬が草を食んでいますね。遠くには大きく島も描かれています。

調べたところ、この場所は糸島の彦山から描いた場面ということが分かりました。

実はこの彦山では、江戸後期に福岡藩の藩政改革の一つとして馬牧場が創設され、明治以降も運営主体を変えながら昭和に至るまで経営が続けられていたのです。作者が描いているのはその馬牧場であると思われます。現代では、馬の需要も減り、牧場の姿もありませんが、作品からは当時のゆっくりとした時間が伝わってくるようです。「天高く馬肥ゆる秋」、画面からは秋かどうか断定はできませんが、しっくりくる響きです。

さて、この展覧会を計画するにあたって、当初は福岡の風景を明治から平成に渡って紹介しようと考えていました。しかし作品を眺めていくにつれて「この作品はどこで描かれたのか?」という素朴な疑問が浮かび頭から離れなくなったため、路線を変え、この素朴な疑問を解くというアプローチをすることにしたのでした。頼りになったのが国土地理院の空中写真やGoogle ストリートビュー、Google Earth等の現代の最新技術(?)。これらは地図や画像のデータベースとして客観的に場所を確認することが出来る手段です。

では、どこからこの風景を描いたのか、まずはGoogleストリートビューをチェックしてみました。

Googleストリートビューより

あった!

でも、思ったより島が小さい!

写真の真ん中に、遠く映る島は姫島です。形状も作品に描かれているものと一致しますし、構図的にはこの位置で間違いなさそうです。ただし、とても小さく見えます。

現地に行って撮った写真

結局、満足できずに現地に行って撮影してきました。最新技術の意味がありません・・・。

今度はイメージが伝わってくるでしょうか、馬たちが草を食べている陸地は実際の形状を踏襲しつつも少し変わっていました。姫島はやはり実際には小さく見えますので、画面の中では誇張して拡大して描いたようです。作家の目には姫島がそのように映り込んだのでしょうね。

あとは当時の牧場の様子が分かる写真があれば…ということで次に国土地理院の空中写真を確認してみました。

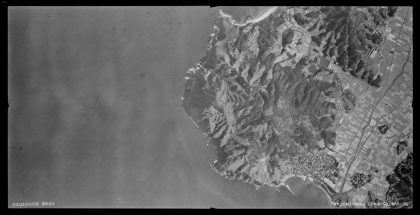

国土地理院 空中写真 https://mapps.gsi.go.jp/contentsImageDisplay.do?specificationId=477639&isDetail=true)

上の写真をご覧ください。これは1949年11月の空中写真です。まだ牧場も経営しているためか彦山の草木は綺麗に刈り取られている様子がみて分かります。そして、作者が糸島に拠点を移したのは1945年前後で、この牧場は1959年頃までは確実に続けられていたことまでは絞り込めました(新修志摩町史編集委員会(編)『新修志摩町史(下巻)』志摩町、平成21年、pp.47-48)。《糸島風景》は制作年不詳となっているので、もしかしてここで制作年がわかるかも!と思いましたが、残念ながら今回は結局制作年の特定までは至りませんでした。しかし、材料は少しずつ揃ってきたかと思います。

お陰様で、今回の調査により、客観的に見ることが出来るデータベースからは正確な位置や場所を調べることが可能であると分かりました。データベースが重要なことをシミジミと実感。

余談ですが、実際に現地に赴き撮影した際、スズメバチの巣が近くにあり、少々怖い思いをしました。データベースでの調査と違い、良くも悪くもリアルでは思いもかけないことが起こります。作品についても、画面の中では長閑に描かれた風景ですが、実際の制作現場ではもしかすると涙ぐましい努力や困難があったのかも?と考えてしまいました。

(学芸員 作品保存管理担当 渡抜由季)

2022年7月6日 15:07

7月12日、ジョアン・ミロ《ゴシック聖堂でオルガン演奏を聞いている踊り子》が福岡市美術館の展示室に戻ってきます。

黒い画面の中央に灰色の石のようなかたちが表され、その内と外にのびのびとした線で生き物や三日月のようなモチーフが踊るこの作品。スペイン・バルセロナ出身の画家であるジョアン・ミロが1945年に描きました。1940年から42年にかけて戦禍を逃れるために滞在した、マヨルカ島での日々が着想源になっています。福岡市美術館の開館当初にコレクションに加わり、長い間、多くの方に愛されています。

「戻ってくる」ってどういうこと?と思っている方へ。この作品、「ミロ展 日本を夢みて」(東京会場:Bunkamura ザ・ミュージアム、2022年2⽉11⽇ – 4⽉17⽇、愛知会場:愛知県美術館、2022年4⽉29⽇ – 7⽉3⽇)への貸し出しのため、少し長めの出張をしていたのです。展覧会のポスターや、「新美の巨人たち」「ニコニコ美術館」「日曜美術館」といった番組での展覧会特集でこの作品をご覧になった方もいるのではないでしょうか?

左から、愛知会場、東京会場のポスター

「ミロ展」は、ミロ作品と日本との関係や、ミロの創作の秘密を、カタルーニャで起こった日本趣味の流行(いわゆる「ジャポニズム」)、ミロの来日にまつわる資料等とともに紐解いていく企画です。約20年ぶりの日本での回顧展で、この間にアップデートされたミロ研究の最新の成果が盛り込まれています!《ゴシック聖堂でオルガン演奏を聞いている踊り子》は、「第3章 描くことと書くこと」という章で紹介されています。

この章では、文字から絵、絵から文字へと行き来するミロの特色と、スペイン内戦と第二次世界大戦というふたつの戦禍に見舞われて、身を潜めながら描いていた状況について説明されています。本展図録によると、《ゴシック聖堂でオルガン演奏を聞いている踊り子》には「和紙を用いて描線の肥痩や濃淡、潤渇をさまざまに試す実験を繰り返し、従来の丁寧で細い線で描き出した人物たちとそれを共存させようとする」、「その美しい例」が見られるのだそうです。筆者も愛知会場に行ったのですが、中央のひときわ太い線は、ミロが筆を動かす一連の動作や時間をたっぷりと含んでいるように感じられました。反対に、周囲の人物たちを縁取る白い線は、画面から浮き出して、光っているようです。解説を踏まえて鑑賞すると、細部を見て気付くことが増えます。他館が企画した展覧会への出品は、作品への理解が深まる絶好の機会になるということを、改めて確認しました。

Bunkamuraザ・ミュージアム(東京会場)風景 photo:Yuya Furukawa

愛知県美術館(愛知会場)風景

実はもう一つ裏話が。「ミロ展」担当学芸員である愛知県美術館の副田一穂学芸員は福岡のご出身で、当館で初めてミロ作品を見たのだそう。お聞きしたところ、小学校高学年の時にお祖父様に連れられてきた当館で《ゴシック聖堂でオルガン演奏を聞いている踊り子》を気に入り、そのポストカードと1986年の『ミロの世界』図録をねだって買ってもらったとか。大学で美術史を専攻したときにそれを思い出して、「せっかくだからミロやるか!」と卒論のテーマに選んだ、ということです。

気に入った、という感覚を突き詰めた先に、展覧会担当学芸員となる未来が待ち受けていた、とは…コレクション展示室の可能性を感じさせる、素敵なエピソードではないでしょうか。

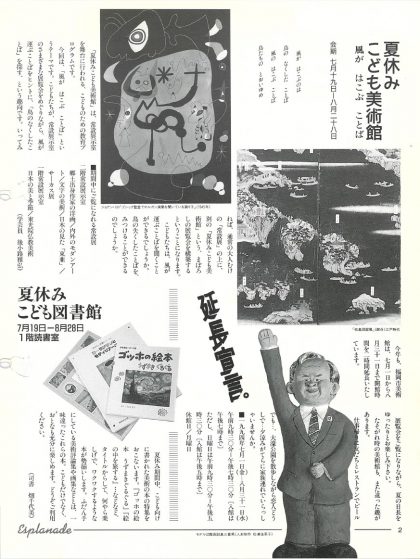

副田さん小学生のころの福岡市美術館機関誌「エスプラナード」81号

(1994年7月15日)。

「夏休みこども美術館」の記事でミロが紹介されていました。

コレクションハイライト、2021年度展示風景

さて、東京・愛知で多くの方にご覧いただいた《ゴシック聖堂でオルガン演奏を聞いている踊り子》は、出張を終え、7月12日から当館の展示室A「コレクションハイライト①」にて再展示します。会期中に、お客様による撮影が可能な「ミロデー」も予定しています(7/13,16,23,26,30の3【ミ】と6【ロ】が付く日)。ミロ作品との再会をどうぞお楽しみに!

(学芸員 近現代担当 忠あゆみ)

参考文献:

「ミロ展 日本を夢みて」図録(Bunkamuraザ・ミュージアム、富山県美術館、愛知県美術館、中日新聞社編、2022年)

吉岡知子「ゴシック聖堂でオルガン演奏を聞いていたジョアン・ミロ 1940-1945」『モダンアート再訪』(鳥取県立博物館、埼玉県立近代近代美術館、広島市現代美術館、横須賀美術館、美術館連絡協議会、2018年)