2022年6月19日 12:06

5月30日から6月8日の展示替えによる休室期間を経て、6月9日から、当館2階の近現代美術室の展示内容が一新しました。「コレクションハイライト」もその一つです。

「コレクションハイライト」は、近現代美術の所蔵作品の中から時代順に、あるいはテーマを設けコレクションを紹介するもので、基本的には1年間を通してご覧いただけます。2階のコレクション展の入り口となる展示室Aの前半部と、近現代美術室の一番奥の最も大きい区画」である展示室Cの2室に分かれています。

どのような作品を選択し、展示室を構成するかは担当学芸員が素案を出し、学芸課内でブラッシュアップを重ねて決定します。今回は、①福岡市美術館の活動を物語る、自己紹介のような展示室Aと、②鑑賞者が作品と対話する空間を目指した展示室Cによる構成とし、それぞれを私なりに「2つのハイライト」、「分かり合い、分かち合う美術」と名付けました。ここではまだ展示をご覧になっていない皆さんのために、どのような展示空間になったかをご紹介します。

展示室A「2つのハイライト」

展示室C「分かり合い、分かち合う美術」

展示室Aのテーマは「2つのハイライト」

まず、「2つのハイライト」では、ダリ・ミロ・シャガールらによる20世紀のモダンアートを代表する作品と、田部光子・野見山暁治・菊畑茂久馬といった九州を代表する美術家たちの作品を展示しています。

ここ数年、県内各地の美術館で、九州や福岡ゆかりの美術家たちに焦点を当て、その特質や、美術家たちの活動に焦点を当てる試みが精力的になされています。

今回の展示を作るうえでは、そうした美術館の活動に背中を押されつつ、当館でも、地元ゆかりの画家たちを紹介する活動を継続して行ってきたことに光を当てられたらと考えました。

この部屋は、L字型の壁で四方を囲まれ、一筆書きで歩くことができない特徴があります。

そのため、歩きながら、今あげた二つの傾向を比較し、違いや共通点を探しながら作品が見られるようになっています。

展示室Cのテーマは「分かり合い、分かち合う美術」

美術館で様々な作品を見ることの面白さの一つに、まったく異なる時代・地域・状況にある人に思いをはせられる、ということがあると考えています。私自身も、展覧会で「この絵に描かれている人は、こんな気持ちなんじゃないか」と想像したり、「こういう時代があったんだなあ」と感慨にふけることがあります。作品鑑賞には、その作者の視点や想像力を共有したり、まったく違う価値観とぶつかりあうという体験が含まれていると思うのです。展示室Cの「分かり合い、分かち合う美術」は、この面白さを美術館を訪れる皆さんと共にしたい、ということから組み立てました。

展示室内は4つのコーナーに区切られています。日本のシュルレアリスムからはじまり、続くコーナーでは、時代・地域を横断し、自分たちを取り巻く社会に意識を向けたり、封じ込めていた感覚を内省したりするきっかけになる、鑑賞者に強く作用する作品を並べました。

最後のコーナーで展示している《障碍の美術》の作者和田千秋さんは、美術とは「答えを観客に押し付けるのではなく、社会への問いかけのようなもの」と言います。問いかけられている、という感覚を持ちながら、展示室を歩いてみてください。

また山本高之さんの《なまはげに質問する》という映像作品からは、子どもたちが「なまはげさん」に質問する声がリピートで響いています。他者である「なまはげ」に語り掛ける声は、自分に向けられているようにも感じられます。

展示室C最後のコーナーより(手前:山本高之《なまはげに質問する》奥:和田千秋《障碍の美術》)

ふらっと訪れてください

展示についてつらつらと書いてみましたが、まずは、ふらっと展示室を訪れ、その中を歩いたり、置かれたソファに座ったりしていただければ、展示を担当した者としては何より嬉しいです。

私は、中高生のころ、地元の埼玉県立近代美術館の地下の彫刻展示フロアが大好きでした。そこにはジャコモ・マンズーの《枢機卿》と舟越保武の《ダミアン神父像》という彫刻作品があり、展示室のベンチに座っていると作品の存在感に圧倒されました。「自分の感受性を超えた圧倒的なものと出会う」経験が癖になり、何度も訪れたものです。私にとっての居心地のいい美術館の原風景です。

今回の「コレクションハイライト」も、思いもよらない作品と出会える場所になればいいなと思っています。

皆様のご来館をお待ちしております。

(福岡市美術館 近現代係 忠あゆみ)

2022年5月14日 09:05

初めまして。4月1日付で福岡市美術館学芸課学芸係長として着任しました、山木裕子と申します。これまでは福岡アジア美術館学芸課に勤務し、アジアの近現代美術に関する展覧会(2002年「モンゴル近代絵画展」、2006年「ベトナム近代絵画展」、2011年「ポーバ絵画の世界」ほか)やレジデンス事業(2010-2018年)を担当してきました。最後に担当したコレクション展「草原の国から~モンゴル美術の50年」(6月28日まで)、「〇△□」(9月6日まで)が開催中です。福岡アジア美術館には、1999年の開館当初から在籍し20数年、今回初めての異動です。

こちらにきてまず驚いたのは、仕事中に窓の外から小鳥のさえずりが聞こえることです! 長年、中洲川端のビルの中で仕事をしてきたので、とても新鮮でした。周辺は緑も多く、大濠公園はゆったりと心地よく、リラックスした気持ちになります。美術作品とのんびり対話するには、本当にいい環境ですね。

とはいえ、異動して1か月ちょっと、新しい環境で憶えなければいけないことが多く、館内をじっくりみてまわる時間がなかなかとれないのが実情ですが、少しずつお気に入りの作品や場所を増やしていけたらと思っています。

さて、今日は、私が異動して最初に担当している業務について、お伝えしたいと思います。先週の館長の投稿で「Fukuoka Art Next」について触れられていましたが、その中の取り組みの一つとして実施されている「今月のアート」についてです。

実は、今年の4月から、福岡で活動しているアーティストの作品が、福岡市の高島市長の定例会見で、「今月のアート」として紹介されているんです!

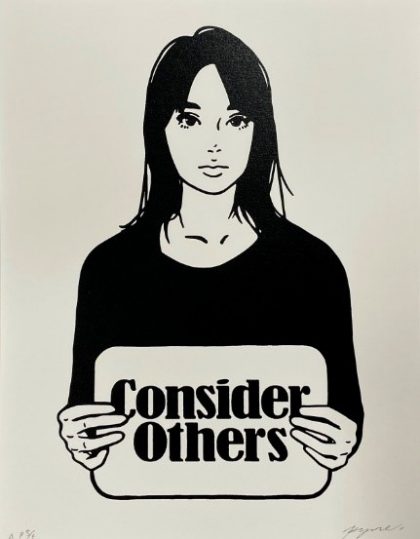

具体的な作品としては、4月は、KYNEさんの《Consider Others》でした。2020年に新型コロナウイルス対策支援として制作されたシルクスクリーン版画作品で、「Consider Others(ほかの人を思いやる)」という言葉を掲げる女性が描かれています。福岡市美術館所蔵の作品です。ちなみに、新収蔵品展ではこの作品のアクリル画バージョンが展示されています(5月29日まで)。

5月は、遠山裕崇(とおやまひろたか)さんの油彩画作品《不在》です。2021年Fukuoka Wall Art賞(福岡市が昨年より実施している、新型コロナウイルス感染症の影響で発表の場を失ったアーティストに、まちなかでの発表の場を提供するプロジェクト)の入賞作品であるこの作品には、美しく咲いたバラの花と蕾が描かれていますが、中央にある枝は途中でカットされています。そこにはないものを中心に配置することで、観る者の想像力を引き出そうとした作品です。遠山さんは、当館で2009年に開催された「21世紀の作家-福岡 bis 2009」展参加作家でもあります。

福岡市のウェブサイトに、会見時の画像が掲載されていますが、その様子をご覧いただくと、「今月のアート」によって、会見の雰囲気が大きくかわったことがわかります。

●2月10日の会見の様子

ロゴがぎっしり印刷された壁紙を背景にしていました。

●5月10日の会見の様子

かなり落ち着いた雰囲気へと変化しています。遠山さんの作品は、タイトル(「不在」)とは裏腹に、とても存在感を放っていますね。

この取り組みに携わってからというもの、髙島市長の会見の様子がテレビのニュースで放送されると、後ろにチラッ、チラッと作品が映り込み、まるで自分の作品のようにドキドキしてしまいます。

今後も月ごとに作品がかわっていきますので、ぜひみなさんも注目してみてください。

(学芸係長 山木裕子)

#Fukuoka_Art_Next

2022年4月22日 00:04

現在、福岡市美術館では「新収蔵品展」を開催中。2021年度に収蔵した作品の一部を展示しています(2022年5月29日まで)。

本ブログでは、新収蔵作品(近現代美術)のなかから2作家の作品を紹介します。この2作家は筆者が過去に企画した展覧会の出品作家であり、当時新作として発表された作品を今回収蔵しました。

一人目は川辺ナホさん。ドイツのハンブルグと福岡を拠点に活動するアーティストです。新収蔵品展では、壁面とケースの中に作品を展示しています。どちらも、当館の特別展として、2014年の1月5日から2月23日に開催した若手作家のグループ展「想像しなおし」に出品されていたものです。

川辺さんは一つのジャンルに留まることなく、映像、平面、インスタレーション、立体、と多岐にわたる作品を発表してきました。しかしながらそれらの作品には、国境をはじめとするさまざまな「境界線」についての考察や、一見繊細な素材を組み合わせ意味を「変換」させていく手続きが共通しています。

まず1つめの展示作品を見てみましょう。額縁が6枚、バラバラに傾いて展示壁面に設置されています。美術館の展示室では通常、作品を展示する際、水平を取って、目線が額縁の中央に来るように展示します。けれど本作品は額縁の内側のイメージを上下に分けている線が揃うように展示されます。6枚で1作品の本作は、《水平線は傾かない》。タイトルのとおり水平線は傾かず、代わりに額縁が傾いているというわけです。

作品に近づいてみましょう。ガラス面の黒い部分には、水辺の白鳥や木々や花々が表されています。これは実はレースのカーテンの上から木炭を砕いた粉を振りかけて模様をうつし取ったもの。「水平線」というタイトルから、黒いイメージ部分と余白の境を水面と捉えると、水の上にぷかぷかと額縁が浮かんでいるようにも見えてきます。ちょっと離れたところから見てみると、目の前の風景を額縁の部分のみが切り取っているようにも思えてきます。

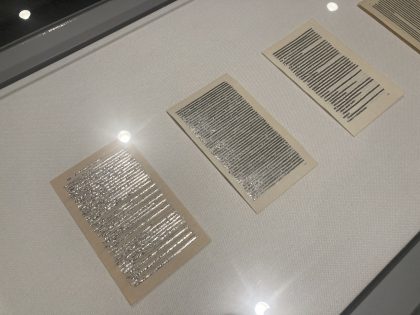

展示ケースのなかには川辺さんの別の作品が並んでいます。照明を受けキラキラと光るものが6つ。それぞれなんらかの書籍の1ページであることはすぐわかるでしょう。光っているのは銀色の細い帯で、紙に印刷されているはずの言葉を覆っています。文字を隠すという行為は黒塗りや検閲を想起させますが、ページ番号以外がすべて隠されているのでどこの言語なのかも、なにが書かれているのかも、私たちには知る術がありません。タイトルも《One Leaf》、すなわち「一葉(一枚)」という意味なので、隠されたテキストについては何も教えてはくれません。ちなみに「想像しなおし」展では、たくさんのこの紙片が壁面に無造作に掛けられ、全体で《削除》というタイトルがついていました。

手に取っていただけないのが残念なのですが、実は本作は一枚一枚にずっしりとした重みがあります。なぜなら文字を隠す銀色が金属(錫)製だから(裏面も言葉は全て覆い隠されています)。もろく儚いはずの紙片の思いがけない重量や存在感は、文字を隠すという行為そのもの、そして隠された文字の重みとも重なります。

「想像しなおし」展で新作として発表された《水平線は傾かない》と《One Leaf》は、2010年代前半の日本で起きていた出来事や日本に生活する私たちが置かれていた状況をきっかけに発想されました。ここには書きませんが、具体的に何の出来事か、当時何が話題になっていたのか、振り返って考えてみるのもいいかもしれません。2010年代前半の出来事が普遍的な問題へとつながり、視覚的なおもしろさを持つ作品へと結実しています。

さて、もう一人のアーティストの作品は新収蔵品展のメイン会場である近現代美術室Aにはありません。「コレクションハイライト」が開催中の近現代美術室Cへと移動しましょう。

会場のちょうど真ん中あたりで普段閉まっている扉が開放されていることに気づくでしょう。なかを覗くと、いくつもの光が天体のごとく動き漂っています。その光は倉庫の壁や床面をめぐり、時には開口部から展示室に漏れ出ることもあります。

本作は、音楽、美術、舞台芸術の分野を横断しながら活動するアーティスト、梅田哲也さんによる《壁のおわり》というサイトスペシフィックな(特定の場所に帰属する)インスタレーション。2019年11月2日から2020年1月13日まで当館で開催した企画展「梅田哲也 うたの起源」において初発表されたものです。同展で梅田さんは、展示室だけでなくロビーや、コレクション展の出口に新たに設けられた白い壁等に、作品を設置していきました。1階の階段吹き抜けには拡声器がぶら下がり、ゆっくりと回転しながら光と音声を発し、展示室ではさまざまな日用品や廃材が動き、音、光とともに何かの演目を繰り広げているようでもありました。展示壁を押して動かすこともでき、入った先に何もない(ように思える)空間が広がっていたりしたのを覚えている方もいることでしょう。

《壁のおわり》の壁とは、展示壁のことでしょうか。それとも倉庫の壁のことでしょうか。どちらにしても、本作公開時にはそれらはつながり、(白い壁の)展示室という区切りも意味をなさなくなります。美術館の空間や機能を問い直す作品でもあるのです。

「うたの起源」展終了後に一旦撤去されたこのインスタレーションは、このたび梅田さんの手で再設置されました。この作品は今後この場所に設置されたままになるのですが、みなさまにご覧いただけるのはこの扉が開いているとき―「新収蔵品展」後は「コレクションハイライト」に出品されるとき―だけとなります。

新収蔵品展では、ほかにも2021年に開催した「ソシエテ・イルフは前進する」展に出品された《イルフ逃亡》をはじめとする前衛写真、様々な作品をご紹介しています。どんな作品が当館の収蔵品に仲間入りしたのか、ぜひ見にいらしてください!

(学芸員 近現代美術担当 正路佐知子)