2021年7月7日 10:07

インカ・ショニバレCBE《ウィンド・スカルプチャー(SG)Ⅱ》 筆者撮影

7月1日、インカ・ショニバレCBEによる《ウィンド・スカルプチャー(SG)Ⅱ》がとうとうお披露目されました。見ていて清々しい気持ちになれる作品だと感じています。今日は作者であるインカ・ショニバレについて、そして本作について、簡単に紹介します。

インカ・ショニバレCBEとその作品の特徴

インカ・ショニバレCBEという作家については、2019年の春、当館のリニューアルオープンを記念して開催した特別展が「インカ・ショニバレCBE:Flower Power」でしたので、ご存じの方も多いと思います。

インカ・ショニバレはナイジェリア人の両親のもとロンドンに生まれ、3歳から17歳までナイジェリアのラゴスで過ごし、美術を学ぶため英国へ戻り、以後ロンドンを拠点に活動してきた現代美術家です。ショニバレは、黒い肌を持つ者に対して西洋白人社会から求められる「アフリカらしさ」というステレオタイプに強い違和感を覚えます。そんな時、アフリカで日常的な服地として流通し愛用されているプリント綿布が、アフリカ発祥ではなかったことを知ります。「アフリカンプリント」という名でも知られるこの布は、実は、英国やオランダで製造されたインドネシア更紗の模倣品が19世紀末から20世紀初頭頃に西アフリカに輸出され、現地好みのデザインを取り入れながら、現在の鮮烈な色遣いと奇抜で大きな柄行を特徴とする形になっていたのです。「アフリカ的」として認知されているものが実は西欧発祥であったというステレオタイプの撹乱に加えて、1960年代にはアフリカ独立の象徴として用いられた「アフリカンプリント」は、帝国主義時代の支配被支配の歴史を刻み込みながらも豊かな文化の交わりを体現しており、ショニバレの作品に欠かせない媒体となりました。

ショニバレの作品には、植民地主義時代の英国文化を題材にしたものが多くあります。18〜19世紀を舞台としたオペラや絵画モチーフ、偉人を表した彫刻がよく知られていて、当時のファッションを「アフリカンプリント」で仕立て、褐色の肌のマネキンに着せています。「アフリカンプリント」によって、産業革命によって経済的にも発展し、黄金期とも呼ばれた時代の背後にある状況を暗示し、そしてあり得なかった歴史を再現するのです。

シリアスな問題を提起しながらも、カラフルで、ユーモアにあふれ、あっと驚くような造形であることもショニバレ作品の魅力です。美術を楽しんで欲しいという思いと、美術作品によって過去と現在をつなぎ、皆で考えるきっかけになればという思いが、見事なバランスで共存しているのです。

《ウィンド・スカルプチャー(SG)Ⅱ》

Wind Sculpture「風の彫刻」という名の通り、布が風を受け、はためく瞬間をとらえ、造形化しています。ショニバレがこのシリーズを制作するきっかけとなったのは、2010年に英国のトラファルガー広場で公開された屋外彫刻作品《瓶の中のネルソンの船》でした(現在はロンドンの国立海洋博物館前に設置されています)。この瓶の中の船の帆には「アフリカンプリント」が使用されていました。「アフリカンプリント」の帆のイメージから、「風の彫刻」のアイデアが生まれたのです。複雑に波打つしなやかな形状は、ショニバレが実際に布に風を当て、生じた形をもとにしています。薄く、柔らかく、吸水性のある布を立たせることは困難ですが、布の軽やかな形状をガラス強化ポリエステル樹脂(GRP)で表すことで、重力に逆らうかのような彫刻が実現しています。この「重力に逆らう」というイメージは、「ウィンド・スカルプチャー」シリーズにかかわらず、ショニバレ作品の特徴の一つでもあります。(ショニバレ作品から話が逸れますが、ミュージカル「Wickedウィキッド」に「Defying Gravity」というタイトルの歌があります。「重力に挑む」「重力に逆らう」「自由を求めて」などと訳されるこの歌は、社会からの圧力や権力に挑み、自由を手に入れようという内容で、個人的に好きな一曲です。)

ウィンド・スカルプチャーの形には、現在、「ウィンド・スカルプチャー」と「ウィンド・スカルプチャー(SG)」の2種があります。SGはSecond Generationの略で、第2世代という意味。最初の形と比べると、より布らしくなったと言えばいいでしょうか。風をはらんだ布の襞がより複雑に造形されています。「ウィンド・スカルプチャー」は2013年頃から2016年までに9体が作られました。「ウィンド・スカルプチャー(SG)」は2018年に発表され、当館に設置された作品はその2番目という意味で「Ⅱ」がついていますが、すでに「Ⅴ」が存在し、つまり5体が公表されています。

ウィンド・スカルプチャーには、鮮やかな色彩によってそれぞれ異なる模様が描かれています。これらはすべて、既存の「アフリカンプリント」の柄をもとに、ショニバレがデザインを起こしたものです。当館に設置された《ウィンド・スカルプチャー(SG)Ⅱ》は、これまでにないことですが、日本製の「アフリカンプリント」(当館所蔵)の柄が採用されました(日本でも戦前から1990年代までアフリカに向けてプリント綿布が製造輸出されていました)。日本製の布の柄が描かれることで、本作には、ショニバレ作品が持つ歴史的文脈に新たな位相が加わったと言えるでしょう。

《ウィンド・スカルプチャー(SG)Ⅱ》を見ていると、ポジティブな気持ちになれます。それは本作が、文化が生まれる背景や歴史に向きあったうえで、ステレオタイプからの脱却を目指すものであり、風を受けて次の場所へと、未来へと向かおうというコンセプトを持っているからでしょう。

(学芸員 近現代美術担当 正路佐知子)

***

現在、《ウィンド・スカルプチャー(SG)Ⅱ》の柄のもととなった日本製「アフリカンプリント」を、近現代美術室Cのショニバレ作品《桜を放つ女性》の傍の壁面に展示しています。ぜひあわせてご覧ください。

当館とショニバレが出会うきっかけや、《ウィンド・スカルプチャー(SG)Ⅱ》設置の経緯については、7月10日(土)開催の記念講演会 「インカ・ショニバレCBE 《ウィンド・スカルプチャー(SG)II 》が 福岡市美術館に来るまで」(講師:福岡市美術館館長 岩永悦子)で語られることでしょう。お楽しみに!

2020年12月2日 17:12

先日、岡山県倉敷市にある倉敷芸術科学大学で開催されたゲリラ・ガールズの展覧会「『F』ワードの再解釈:フェミニズム!」を見てきました。ゲリラ・ガールズは、アメリカを拠点に美術業界における性差別や人種差別を告発する匿名のアーティスト集団。ゲリラ・ガールズの代表作ともいえる《女性がメトロポリタン美術館にはいるには、裸にならなきゃいけないの?》(1989、2005、2012年)は、メトロポリタン美術館の近代美術部門の展示状況を分析し、男女の非対称について告発する作品です。1989年版では「

ゲリラ・ガールズにならって、福岡市美術館の近現代美術の常設展示の状況を調べたことがあります。2014年度末、近現代美術室(現:近現代美術室C)内に展示されていた50点(50作家)中、作家の男女比は49:1(2%)、ヌードを描いた/表わした作品は12点、ヌードを描いた/表わした作品中の女性ヌードは12点(100%)でした。数字を出してみるとかなり衝撃的に感じます。

担当ではなかったとはいえ、出品作品についてコメントしてもよかったのかも…と今となっては思います。でも、テーマに合致した作品を選ぶとこうなってしまったこともよくわかるのです。

というのも、当時、約12000点の近現代美術コレクションに占める女性作家の割合は約4%、作品数は約2%だったからです。所蔵品にこれだけの不均衡があると、コレクション展示は所蔵品研究の成果でもあるので、どうしても展示内容にも影響してしまうのです。

あれから5年以上が経ちました。現在2階コレクション展示室で展開している「コレクションハイライト①②」にて展示中の43作家中6作家(13%)が女性であることからわかるとおり、非対称であることには違いないけれど、リニューアル前と比較すると徐々にわたしたちの意識も、状況も変わってきています。所蔵品にも、女性美術家の作品が毎年加わっています。今年度末発行予定の『研究紀要』では、福岡市美術館の活動をフェミニズムの観点から振り返り、2020年の最新状況を交えて報告しようと、ただいま準備しているところです。完成したら、ぜひご一読いただきたく思います。

さて、近現代美術室Bで開催中(12月27日まで)の「纏うわたし、見るわたし――やなぎみわとリサ・ミルロイ」は、女性アーティスト2人の当館所蔵作品を全点展示している展覧会です。展覧会を企画する動機はひとつではありませんが、背景には上記のような視点もありました。本展では女性の美術家による、着衣姿の女性あるいは衣服を表わした作品が並んでいるのです。

〔念のため付け加えておくと、ここで問題としたいのはあくまでも美術館の展示・所蔵作品における男女の不均衡であって、生物学的性の観点からなんらかの判断をくだそうとするものではありません。『フェミニズムはみんなのもの』(堀田碧訳、エトセトラブックス、2020年復刊)でベル・フックスはフェミニズムを次のように定義しています。「フェミニズムは、ひと言で言うなら、『性差別をなくし、性差別的な搾取や抑圧をなくす運動』のことだ」。問題は「差別」

(学芸員 近現代美術担当 正路佐知子)

2020年9月17日 13:09

現在、コレクション展示室 近現代美術Aでは、『抽象と具象のあいだ-甲斐巳八郎を中心に』を開催中です。水墨画家・甲斐巳八郎(1903-1979)の新収蔵作品を中心に、彼の作品の特徴を紐解く様々なジャンルの作品を展示しています。

先日、展示をご覧になった方から、「甲斐の絵はうちの子でも描けるかも」と言われました。展示を通じて自分も何か作ろうという気持ちになっていただけたなら、ありがたいことですが、思わず「自分でも描けそう」と感じてしまう甲斐の作品の要素とは、いったい何なのでしょうか。

もしかすると、「フリーハンドの線」がその要因でしょうか?甲斐は学校で日本画の基礎的な訓練を積んでいますが、いわゆる日本画としてイメージしやすいのびやかで端正な輪郭線とは無縁で、いびつな線を引きます。

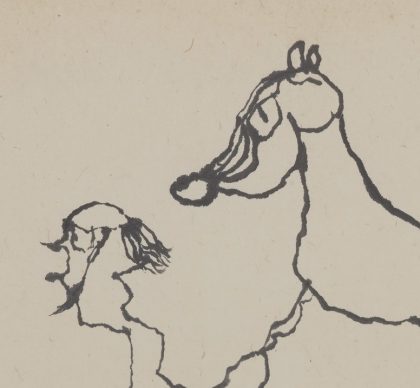

今回展示している中で、線が特に際立っているのが《題不詳(らくだ)》。

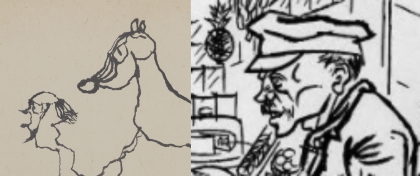

筆者は、この作品を一目見たときからこの線の引きかたが気になっていました。最初に思い浮かんだのは、画家の松本竣介が息子の鉛筆画に基づいて制作された油彩でした。手の可動域の限界と闘いながらおっかなびっくりマーキングしていくような線の引き方か…?しかしよく観察してみると、小さく波打っていて、筆の勢いに緩急があり、いびつでありながら、妙に緻密なのです。

この線は、どうやって生まれたのでしょう?

甲斐巳八郎の線の系譜の一つに、甲斐が青年期に出会ったジョージ・グロスのペン画が挙げられます。1930年、甲斐は中国東北部(旧満州)に渡り、翌年から現地で働き始めます。満州鉄道社員会の報道部に所属し、機関誌『協和』に挿画とルポルタージュ記事を執筆する仕事をしていました。このとき、甲斐はグロスの絵を目にしていました。

「グロッスがすごく勉強になりました。それに、グロッスの日本での紹介者である柳瀬正夢(故人、福岡県出身)となかよしになりまして、彼が満州に来た時、話がはずみましてね。線がとてもハイカラですよ(…)これらの人たちは、気の弱い庶民的な物への愛情がはっきり出てますね。」(註1)

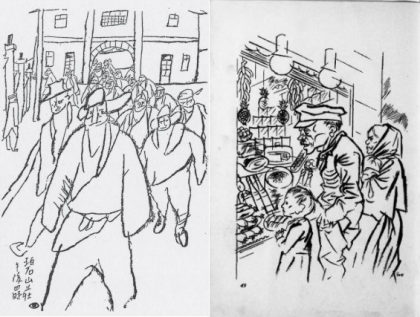

グロスは、第一次世界大戦後の社会の荒廃を生々しく伝えるルポルタージュを手掛けていました。日本では1929年に柳瀬正夢が画集を刊行し、紹介しています。掲載図版と甲斐の満州時代の絵を並べてみると、影響関係が一目瞭然です。

左:甲斐巳八郎《碧山荘 午後四時》『協和』第40号1930年、12月15日発行 /右:ジョージ・グロス(題不詳)1925年(柳瀬正夢『無産階級の画家、ゲオルゲ・グロッス』1929年、鐵塔書院、p49所収)

労働者を描いたこの2点は、くたびれた人々の姿勢や表情、荒廃した街並みを捉えている点で共通しています。抑揚のある線の質感までもが似ています。

甲斐は1940年代に満州国美術展覧会の審査員になるなど、画家として着実に評価を上げていきます。「満州という環境が育てた作家」とも言われますが(註2)、この時代に日本人画家として満州で評価を受けることは、植民地政策に加担することと背中合わせでもありました。時には描いた絵の内容を満鉄に叱られながら、甲斐はグロスの絵を参照しつつ、満州の人々と暮らしを観察し描き続けていたのです。

さて、改めて《題不詳(らくだ)》の細部に目を移してみると、ぼんやりとグロスのエッセンスが感じられないでしょうか?ラクダのあごのライン、ラクダ使いの横顔の輪郭は、働く人々の険しい表情と重なって見えます。

水墨画を描く理由を尋ねられたとき、晩年の甲斐は「大きくて単純なものの方が多彩で複雑な物より深味があって面白い。」(註3)と言いました。フリーハンドの線にもまた、単純ながら彼の画家としての深味が秘められているのではないでしょうか。

(おまけ)

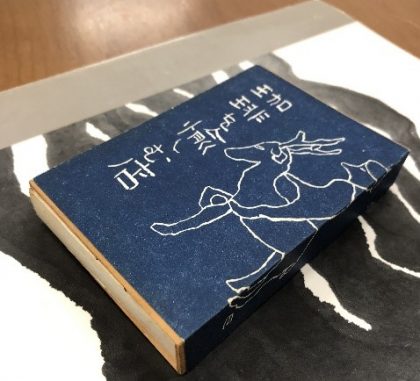

実は甲斐の作品は、老舗和菓子店・石村萬盛堂の湯飲みや喫茶店「ばんじろ」のロゴマーク、福岡歯科大学の壁画など、福岡市内のいろいろな場所で見られます。先日、「ばんじろ」の関係者の方からマッチを頂きました。ここにもフリーハンドのチャーミングな線が!

「ばんじろ」のマッチ。鹿にのっている人物は、店主がモデルだそう。

(学芸員 近現代美術担当 忠あゆみ )

註1「九州の顔〈151〉甲斐巳八郎 根っからの“自由人”の画境」フクニチ新聞、1971年6月9日

註2「東京・ソウル・台北・長春-官展にみる近代美術」展図録、府中市美術館、2014年

註3「人物新地図(226)日本画・版画」朝日新聞、1971年1月