2024年8月22日 14:08

6月、イギリス・ロンドンへ出張してまいりました!福岡市美術館所蔵作品の貸出に伴う、クーリエ業務のためです。

クーリエとは、他の美術館への作品貸出・輸送に伴って現地へ行き、開梱・作品チェック・展示等に立ち合う業務です。安全・適切に作品が取り扱われていることを確認し、何かあったら助言をすることもあります。

福岡市美術館のコレクションを海外にお貸し出しする機会はこれまでにもあったのですが、私がクーリエとしてお仕事をするのはこれが初めてでした。というか、ヨーロッパ一人渡航自体が初めて…!Google翻訳に頼りながら、終始きょろきょろしっぱなしでしたが、業務をなんとか遂行してきました。

今回は、そのご報告をしつつ、この出張での出来事や発見をシェアしたいと思います。

ダルウィッチ・ピクチャー・ギャラリーについて

今回の用務先は、ダルウィッチ・ピクチャー・ギャラリーです。ダルウィッチ・ピクチャー・ギャラリー(以下DPG)は、ロンドンの南にある美術館で、ある画商のコレクションを公開する施設として、1817年に設立したそうです。現代アーティストとのコラボレーションも行っており、敷地のお庭にはなんと、福岡市美術館にも所蔵されているインカ・ショニバレCBEのウィンド・スカルプチャーの別バージョンがありました。

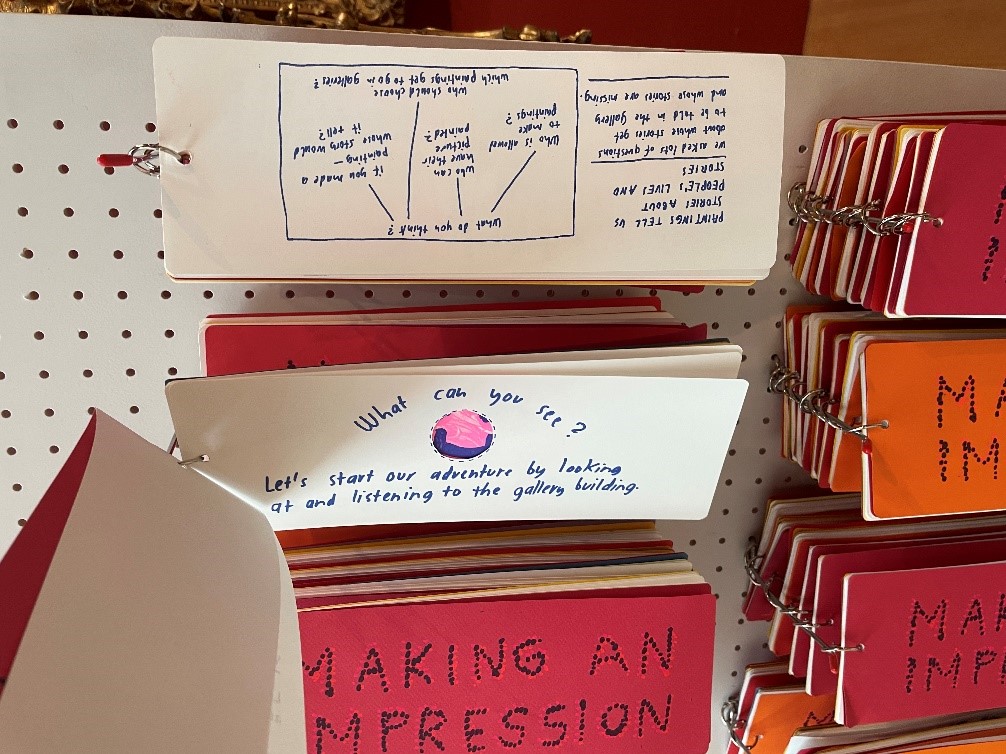

自然光を取り入れたギャラリーには、オールド・マスターの絵画が数多く展示されています。ギャラリーの中にはどの作品を見たらよいか、くじ引きのように決めるカードが置いてあったり、子供向けのガイドがあったりして、初心者にも楽しめる仕掛けがたくさんありました。

美術館のスタッフは、お庭でランチ休憩していたりと、朗らかな雰囲気です。6月はプライド・マンスということもあり、スタッフ証を首から下げるひもがレインボーに彩られていたり、「he/him」「she/her」「they/them」など、どのように呼んでほしいかを示すバッジを付けていたのも素敵でした。

福岡市美でもおなじみのインカ・ショニバレに再会

ギャラリーの様子

子ども向けのガイド冊子。「ギャラリーの建物をみて・きいて、冒険を始めよう!」

今回の業務

今回の業務は、DPGでの展覧会「Yoshida: Three Generations of Japanese Printmaking」の設置に立会うことです。この展覧会は、木版画家・吉田博から始まり、妻のふじを・長男の遠志・次男の穂高・その妻千鶴子、そして孫の亜世美の、3世代にわたる版画制作の系譜をたどるというものです。当館からは、吉田博・遠志・穂高の作品全49点をお貸出ししています。

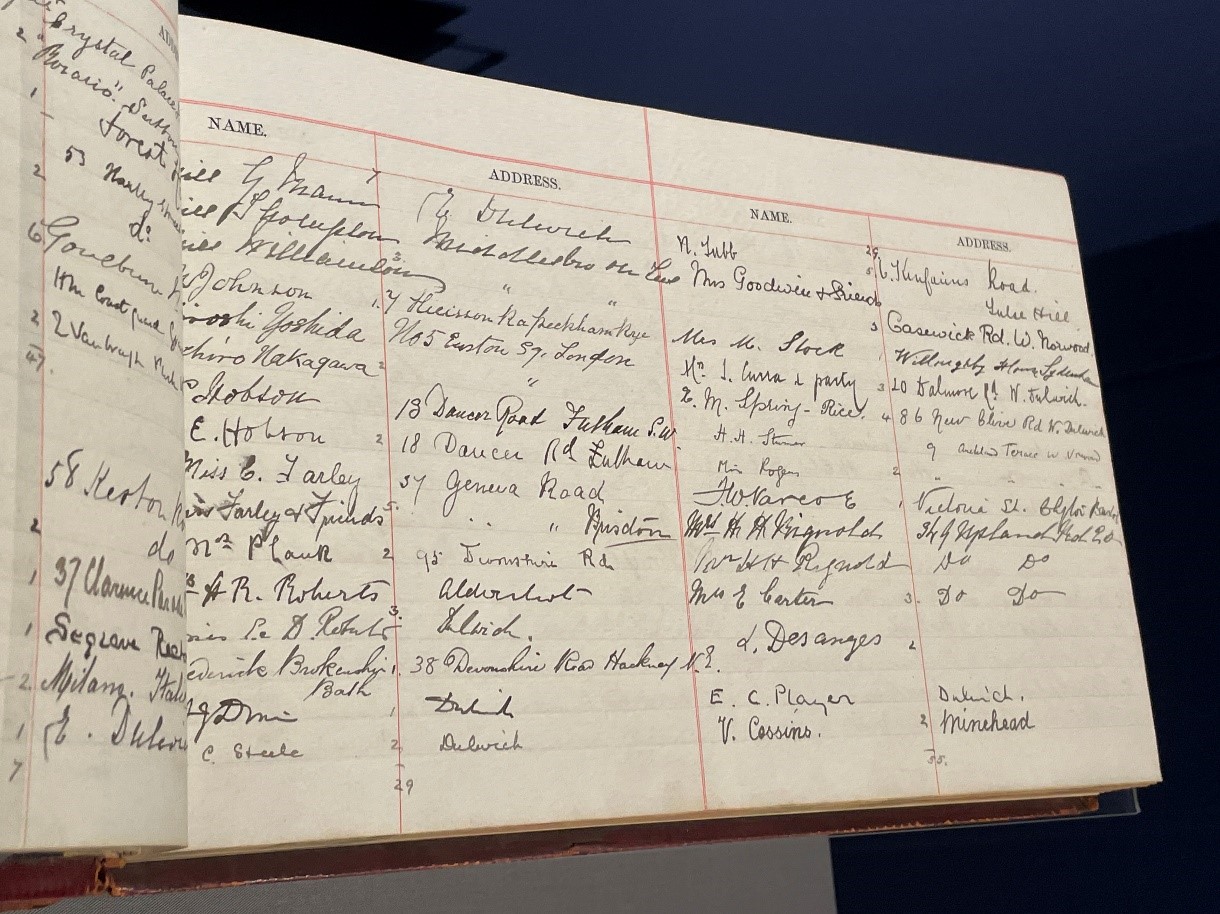

担当のキュレーターにお聞きしたところ、展覧会企画のきっかけになったのは、ギャラリーの芳名帳だったそうです。吉田博は、1899年から1900年にかけて、中川八郎とともにアメリカ・ヨーロッパを周遊しており、その過程で様々な美術館を訪ねました。そして、1900年5月にロンドンを訪れ、DPGでレンブラントやルーベンスの作品を見ているのです。ギャラリーの芳名帳も展示されており、たしかに「Hiroshi Yoshida」の名前を見つけることができました。

芳名帳。上から5行目に「Hiroshi Yoshida」のサインがあります

展示室でチームの皆さんにご挨拶し、作業をスタート。出国前にチェックしたリストをもとに、開梱し、状態を確認し、4つの展示室に設置をしていきました。

展示する作品はすべて、DPG側のコンサバターと一緒にチェックしました。折れじわやシミなどの状態を確認し、記録をつけていくのですが、「これは表現の一部だよね」「ここが面白いね」など、話しながら進めていきます。拙い英語でも、美術作品に関わることは、言葉以上にニュアンスが共有できている感触があります。おかげさまで、4日間にわたる展示作業は、大きなトラブルなく進みました。

展示が完了した作品には、ホコリ除けのカバーをかけています

吉田家の120年を辿る展覧会の幕開け

6月18日、無事に展覧会がオープンしました。展示室全体を見渡すと、木版画の技術と風景画の魅力が感じられる吉田博作品から、抽象表現を取り入れるふじを、穂高、時代風俗を反映する遠志、音楽やリズムの要素が感じられる千鶴子と、作家ごとの特徴を味わうことができます。吉田家の人々が、版という表現手段を極めながら、各々に個性的な表現を開花させていく様子が分かります。博は青、ふじをはえんじ色など、作家ごとにテーマカラーが敷かれている演出も効果的でした。

最後の部屋では、吉田博の孫であるアーティストの吉田亜世美さんによる新作のインスタレーションを見ることができます。和紙による1万枚の桜の花びらがちりばめられており、風や雨などをくぐり抜けながら花吹雪が舞っているような空間です。博がDPGを訪れてから現在にいたるまでの、吉田家の120年を象徴するようなインスタレーションで、大変感動的でした。(制作過程はこちらhttps://x.com/DulwichGallery/status/1817937645357433185)

ぜひ多くの方に見ていただきたいと思います。

吉田博の部屋

吉田穂高・千鶴子の部屋

美術館=みんなの居場所

空き時間に、時間が許す限りミュージアムやギャラリーを見て回りました。紹介するときりがないので割愛しますが、DPGも含め、展示解説が豊富にそろっていたり、少し休憩したいときに使える椅子が展示室にそっと置いてあったりと、ロンドンの美術館はみんなの居場所、という意識が強いと感じました。インプットしてきたことは、これからの福岡市美術館にも生かしていきたいと思いました。

(近現代美術係 忠あゆみ)

2024年6月27日 14:06

当館コレクション展の魅力のひとつは、それぞれ個性をもった展示空間が連なりながら、異なる雰囲気の中で作品と出会うことができるところでしょう。

例えば、近現代美術室の最初の部屋(A室)はグレーの壁で、沸き立つ心をスッと落ち着かせてくれます。つづく部屋(B室)は、白い壁に木の床、黒い格子の天井でスタイリッシュ。最後の部屋(C室)は、壁も床も天井も白、他の部屋より天井も高くて柱もないためとても開放的です。コレクション展示の見学では、こうした各部屋の個性にも目を向けてください。

B室の現在の展示風景。「野見山暁治のしごと」展を開催しています(9/1まで)。

さて、今日紹介する「コレクションハイライト」は、近現代美術室のA室とC室でおこなっています。

[ナショナル/トランスナショナル]のテーマのもと、7つの章を設けて「国」ごとに代表的な作家・作品を紹介しており、最後は、特定の「国」の枠組みを超えたアイデンティティをもつ作家や、世界各国でプロジェクトを展開している作家に注目する展示となっています。作家の出身「国」というものを鑑賞の手がかりにしつつも、同時に多くの作家が様々な理由により「国」を離れて、豊かな活動を繰り広げてきた様相をご覧いただける内容です。

A室の現在の展示風景。「コレクションハイライト」の最初のコーナーは「フランス」です。

(シャガール《空飛ぶアトラージュ》やレオナール・フジタ《仰臥裸婦》などを展示しています)

写真は近現代美術室に入ってすぐのA室です。市美の近現代室に馴染みのある方は、この写真をみて「アレレ⁈ ダリやミロはどこ?」と驚かれるかもしれませんね。

この部屋には、次の写真のように、2019年のリニューアル開館以来ずっと、ダリやミロの作品が鎮座していたからです。まさに市美の「顔」として「働いて」いただきました。

| Before(2023年度のA室) |

2019年以来、ダリ(左の壁の作品)とミロ(右の壁の作品)がこの部屋には鎮座。 (中央の彫刻は草間彌生の作品。その背後の絵はポール・デルヴォ―の作品。)

しかし5年間もずっとこの部屋に展示していると、どんなにすごい「顔」でも、だんだん新鮮味もなくなってくるというものです。ダリやミロも、この部屋に飽きたかもしれない妄想し(笑)、今回は収蔵庫でゆっくり休んでいただこうと……。

いえいえ、今回のテーマにふさわしいコーナーと作品のサイズにあう大きな空間に「働く」場を移してみました!

| After(現在のダリの展示風景) |

6月13日より、天井も高く白一色のC室に展示しています。写真はC室の入口から見たダリの《ポルト・リガドの聖母》

いかがですか? グレーの落ち着いた部屋でふと出会うのと、白一色の世界に浮かんでいるような作品に遭遇するのと、同じ作品でも違う印象や感想をもたれるかもしれませんね。

ちなみに私個人は、より厳かな雰囲気を感じさせる新しい場所が好みです。また、このC室入口のずっと手前から眺めると、この作品1点だけを見ることができます。そこから、ゆっくりと「聖母」に近づいていくのも鑑賞の醍醐味です。

| After(現在のミロの展示風景) |

ミロの《ゴシック聖堂でオルガン演奏を聞いている踊り子》 (ミロの隣にアントニオ・タピエス《絵画No.XXVIII》、パブロ・ピカソ《知られざる傑作》を並べています)

ミロは、ダリのそばに展示しています。白い空間で見るミロの作品は、軽やかなリズムをふむ「踊り子」のように、いっそう軽妙に感じられるかもしれません。このコーナーには「スペイン」の20世紀美術を展示しており、ほかにピカソのエッチングなど、日本人にも親しみのある作家の作品も紹介しています。

さらに、ウォーホルやバスキアも、今回の展示のテーマにあわせて「アメリカ」のコーナーに移し、マーク・ロスコやロバート・ラウシェンバーグなどなど、まさに戦後の世界の現代美術をリードしたアメリカの作家と一緒に並べています。BeforeとAfterの写真を見比べてみてください。展示空間が変ると、作品の印象も変わりそうです。

| Before(2023年度のA室) |

2023 年度のバスキア作品(右)とウォーホル作品(左)の展示。グレーの部屋で落ち着いて鑑賞できました。

| After(現在の展示風景 C室) |

現在の展示風景は清々しさがあります。同時代のアメリカ美術を通覧しなから、作品に向き合うことができるでしょう。左から、ロバート・ラウシェンバーグ《ブースター》、ジャン=ミシェル・バスキア《無題》、アンディ・ウォーホル《エルヴィス》。

「コレクションハイライト」は年に一度の大展示替えです。以上のほかにも「ドイツとイタリア」「戦後の日本の美術より」「九州と反博」「ナショナルではなくトランスナショナル」というコーナーを設け、趣旨にあうとともに、空間のサイズにふさわしい大きな作品を展示しています。個性的な各部屋で、展覧会自体をお楽しみいただけるとともに、作品とのスペクタクルな出会いをご体感いただけることでしょう。

(近現代美術係長 ラワンチャイクン寿子)

2024年6月5日 09:06

福岡市美術館が主催している福岡アートアワード。昨年度、第2回福岡アートアワードではソー・ソウエンさん、イ・ヒョンジョンさん、山本 聖子さんが受賞されました。

5月19日(日)、当館は第2回福岡アートアワードの受賞作家であるソー・ソウエンさん、イ・ヒョンジョンさん、山本 聖子さんの3名をお招きし、トークセッションを開催しました。

ちなみに、この日は福岡ミュージアムウィーク2024の期間中で、沢山の来場者でにぎわうなかでの開催となりました。

当館の後藤学芸課長より挨拶とふりかえりを行った後に、受賞作家らによる発表を開始。

はじめは市長賞を受賞したソー・ソウエンさんです。

ソー・ソウエンさんは、自身のアイデンティティや他者との関係性など生に関わる事象について、身体を通じて表現する作家です。発表では、各国のID写真を基に制作した絵画《tie》シリーズや、漂白された絵画《Bleaching》シリーズ、香りを使ったインスタレーション等が紹介されました。中でも、卵が割れないよう挟み込み動くパフォーマンス《The Egg》は、紹介動画の上映中に息をのむ音が会場から聞こえる程、緊張感が伝わるものでした。

次に発表したのは優秀賞受賞のイ・ヒョンジョンさんです。

彼女はキムチの熟成過程を作家自身の人生になぞらえたり、あるいは心臓や性器などを連想させる形象として捉えた自画像とも言える代表的な絵画シリーズや、個人史を扱った複合的なインスタレーション、パフォーマンスなど幅広い表現を発表しています。

トーク中、ご自身は制作する際「傷と癒し」「自己克服」「生命力」の3つを作品の主題としていると述べ、発表された作品は生々しさを感じさせつつも一貫してご自身を主体とした力強いものでした。

最後に発表したのは、同じく優秀賞受賞の山本聖子さんです。

山本さんは、ご自身が育った均質的なニュータウンの様相に対する違和感や、それがもたらす身体への影響の焦燥感を起点に制作活動に取り組んでいます。今回のトークでは、自身のメキシコ滞在中、国全体が持つ不穏な気配を色として捉えた作品、それと併せて鉄と身体を関連付け制作した作品を紹介されました。

休憩を挟んだのちはクロストーク形式のトークセッションです。

当館の山田学芸員が進行を務め、互いの作品の印象や、今回の3名の受賞作に「身体」「生命」「人生」「傷」等が共通していると指摘した上で、その意識や意図について聞きました。

作家の皆さんは、それぞれの作品の共通性を認めつつも、トークが進むなかで互いの作風や制作の姿勢に違いがより浮かび上がった、という感想を述べられていました。

また、パフォーマンスやインスタレーションを行う際の意識を問われた際は、ソー・ソウエンさんはパフォーマンスの本来持つメッセージ性の力強さを均していく意識、イ・ヒョンジョンさんは、個人と全体との関係性、山本さんは周囲の協力を得て出来上がった作品に対する責任や覚悟等について述べられました。

2時間という限られた時間であったにも関わらず、3名の話は非常に分かりやすく、意義深いものでした。受賞者の皆様をはじめとして関わっていただいたすべての方々に感謝申し上げます。

(近現代美術係 渡抜由季)