2023年5月17日 10:05

現在、近現代美術室Bでは、「第1回福岡アートアワード受賞作品展」が開催中です。

「福岡アートアワード」とは、福岡市が昨年度からおこなっている「Fukuoka Art Next」の一環として、新たに創設した事業で、この3月に初めての受賞者・受賞作品が決定しました。本展は受賞作品の初のお披露目の場となります!

82名の応募のなかから選ばれた「第1回福岡アートアワード」の受賞者と受賞作品は以下のとおりとなります。

◇市長賞:鎌田友介

《Japanese houses (Taiwan/Brazil/Korea/U.S./Japan)》

(2021年/平面作品)

日本占領下の韓国や台湾で作られた日本家屋や、戦時中にアメリカで焼夷弾実験のために作られた日本村などの調査をもとに制作された作品です。調査で撮影した写真や図面、材木等が「床の間」を模した構造の中にずれを伴いながら接ぎ合わされ、歴史における日本家屋が持つ多様な意味を示しています。

◇優秀賞:チョン・ユギョン

《Let’s all go to the celebration square of victory!》

(2018年/絵画作品)

印刷物のドットのような円い形によって構成された絵画作品です。よく見ると、大きな黒いドットの部分は、左腕を挙げた人の形をしています。これは、朝鮮民主主義人民共和国のプロパガンダポスターの構図を用いています。明確な線はないのにその形を見てしまう認識のありようは、 在日コリアン3世として日本で生まれ育った作家にとっての祖国という存在や祖国との距離感が重ね合わされています。

◇優秀賞:石原海《重力の光》

(2021年/映像インスタレーション作品)

福岡県北九州市にある東八幡キリスト教会とNPO法人「抱撲」が運営する生活困窮者支援施設を舞台とした作品です。元ホームレスや元ヤクザ、NPOのスタッフなど、教会に出入りする9名と試みたキリスト受難劇の演劇のもようと、演者らへのインタビューによる映像作品には、それぞれの人生や祈り、様々な重荷からの解放が表されています。

そのほか、受賞作家のコメント、事業の概要、選考委員の講評など、下記のリーフレットにまとまっていますので、こちらを参照ください。

https://www.fukuoka-art-museum.jp/uploads/Leaflet_The_1st_Fukuoka_Art_Award_Exhibition.pdf

鎌田友介さん(左)とチョン・ユギョンさん(右)の作品の展示風景

3月29日(水)に開催された授賞式では、鎌田友介さん、チョン・ユギョンさんのお二人に出席していただき、高島市長がプレゼンターとして登壇しました(残念ながら石原海さんは海外滞在中のため、出席が叶いませんでした)。

お二人にはご挨拶をしていただいたのですが、そのスピーチは、作品を通して社会と向き合おうとする真摯な姿勢があらわれた、大変すばらしいものでした。ぜひ多くの方々に知っていただきたいと思い、お二人よりご許可いただき、ここに全文を紹介させていただきます。

◎鎌田友介さんスピーチ全文

みなさま本日はお集まりいただきありがとうございます。

この度の福岡アートアワードの受賞を大変うれしく思っております。

この受賞は、私個人の取り組みの結果ではなく、作品制作に関わってくれた多くの方々や私の作品に興味をもってくれた美術関係者の皆様がつないでくれたバトンが、こういった場所に私を押し出してくれたのだと私は思っています。

そしてこの機会に、どのような状況でもかすかな希望であろうとあきらめないということをその皆さんから私は学びました。この場を借りてあらためてお礼を申し上げます。

今回の受賞作品は、私が長年おこなってきた海外に存在する日本家屋の調査をもとに制作してきたものです。

アジアにおける日本の植民地政策や南米の移民政策、また第2次世界大戦の歴史の中でさまざまな日本家屋が異なる政治的な理由を背景に建設され、その一部は未だに世界各地に現存しています。

これらの日本家屋は、物理的に日本国外に建設されたが故に、日本に住んでいる私たちは、その歴史を日常の風景の中に感じ取ることができません。これらのみえないもの、またはないとされてきたものを、どのように美術作品として可視化させるか、これが私の作品の重要なテーマになっています。

昨今の日本の現代美術界では、繊細な歴史をあつかった美術作品に対して、公権力からの検閲や介入が最近特に話題になっていると思います。しかし歴史を向きあわないと新しい文化は創出できないと私は考えております。

そういった意味において、この作品が福岡市美術館に収蔵されることを大変うれしく思うと同時に、次の世代にバトンが届くことを切に願っております。

この度はありがとうございました。

◎チョン・ユギョンさんスピーチ全文

本日は朝早くからお集まり頂き、ありがとうございます。

私は日本で在日コリアンとして生まれ育ちました。

皆さんご存知のように日本では外国籍の人には選挙権が認められていません。

なので、4月9日に行われる統一地方選挙にも投票する権利が私にはありません。

そんな私にとってアートは社会に対して発言していく一つの手段です。

昔からアーティストは炭鉱のカナリアと例えられて来ましたが、

アーティストはこの社会を共に生きる一人の人間でもあります。

今回の収蔵が一人の人間の表現に耳を傾け、社会の豊かさを学んでいく動きに

寄与できたら幸いですし、美術館がそのような場になることを望みます。

そして、アートがただの観光資源や、為政者の自己顕示欲を満たすためだけの

飾りに成り下がらないことを心より願っています。

ご静聴ありがとうございました。

お二人のスピーチがあったことで、授賞式に取材でこられたメディアのかたや業務でこられた外部スタッフのかたからも、「今日は参加してよかったです」という言葉をかけられました。

この福岡アートアワードについては、昨年初年度ということで、大変な1年ではありましたが、無事受賞者・受賞作品が決定し、作品を収蔵できたこと、そしてその作品を多くの人に知っていただく場を設けられたことは、大きな成果であったと思います。

受賞者のみなさま、選考委員のみなさま、また応募していただいたすべてのアーティストのみなさま、また関わっていただいたすべての方々に感謝申し上げます。

一方で、初年度ということで、反省点や改善すべき点などもたくさんありました。反省点をしっかりとおさえ、可能な部分は改善していきながら、「福岡アートアワード」を、アーティスト、そして福岡市民にとって、誇りとなるような賞に育てていければと思っています。

最後に、「第1回福岡アートアワード受賞作品展」は、受賞作家のみなさまのご厚意により、撮影、SNSへのアップが可能となっております。6月11日(日)までの開催です。ぜひご来場ください!

(近現代美術係長 山木裕子)

2023年3月29日 18:03

3月24日から2階の近現代美術室Aで「新収蔵品展」が始まりました。2022年度に収蔵した近現代美術作品のなかから、12点を紹介しています。

一年近く前、本ブログで「美術館でであう新たな体験と知覚」と題し、2021年度の新収蔵品のなかから2作家―川辺ナホさんと梅田哲也さん―の作品をとりあげ、当館で開催した特別展や企画展の出品作がコレクションに仲間入りしたことについて書きました(https://www.fukuoka-art-museum.jp/blog/36622/)。今回の収蔵作品にも過去に当館で開催した展覧会に関係する作品が含まれているので紹介してみたいと思います。

「新収蔵品展」展示風景

「新収蔵品展」展示風景

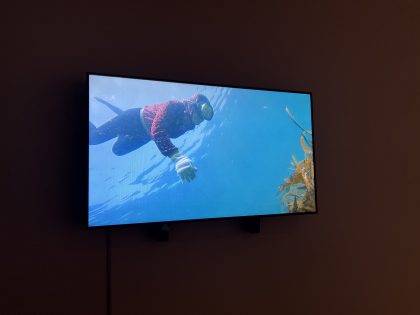

山内光枝《つれ潮》

山内光枝さんは福岡を拠点に活動をするアーティストです。ロンドンでの経験から、固定化すること、線を引くこと、枠づけることに意識的になり、作品にもそのような視点が通底しています。山内さんは2010年頃、海女を捉えた一枚の古い写真に出逢ってから、海女の文化を学び調査するとともに、黒潮・対馬暖流域の浦々を訪れ、素潜り漁を生業とする人々と関係を築き、漁に同行するようになりました。2013年には済州島の海女学校で素潜りでの水中撮影技術を習得し、映像インスタレーションを発表します。作品の中の海女たちが自然な表情でいつもと変わらないであろう姿で捉えられているのは、ほかならぬ山内さんが撮影者であるからなのです。

山内さんは2014年に当館で開催した現代美術のグループ展「想像しなおし」に出展し、鐘崎、沖ノ島、対馬、釜山、済州島という玄界灘をめぐる海を舞台に、それぞれの地の師の素潜り漁に同行し捉えた映像を5枚のスクリーンに映し、塩を用いたドローイングとともに展示した映像インスタレーション《you are here》を発表しています。

山内光枝《you are here》2013-14年

「想像しなおし」展での展示風景 撮影:山中慎太郎

新収蔵品に話を戻しますが、2022年度当館は山内さんの映像作品2点、《つれ潮》《潮汐2012-2020》を収蔵しました。どちらの作品も、海を基点に生きる人々を追いかけてきた山内さんの集大成ともいえる作品で、「新収蔵品展」ではそのうちの《つれ潮》を展示しています。

本作の中で「おばちゃん」と呼ばれている香月ツルエさんは、長崎県対馬市の東海岸に位置する集落・曲(まがり)の最後の現役海女です。撮影当時82歳だった「おばちゃん」が、海女の原郷の地である福岡県宗像市の「鐘崎の海で潜ってみたいね」とつぶやいたことから始まった旅。旅のコーディネートをはじめ、撮影・録音・編集ほかすべての作業を山内さんがほぼ一人でおこなった本作は、親密な関係が築かれているからこそ可能となった旅の記録ともいえるでしょう。海の磯焼けによってサザエやアワビはもちろん海藻すらほとんど採れなくなっている曲、その最後の現役海女である「おばちゃん」が鐘崎の海で生き生きと漁をする姿、「おばちゃん」を歓迎する海女さんたちが回転寿司店に入るといった自然な様子や日常の会話からは、素潜り漁を生業とする海女をめぐる現状や海女文化の歴史と継承の問題も浮かび上がってきます。山内さんの作品は海女を捉えたものばかりではありませんが、現在も各地の師匠のもとに赴き、交流を続けているそうです。

「新収蔵品展」展示風景より山内光枝《つれ潮》2018年

上田宇三郎《裸婦》、《石(4ケの石)》

上田宇三郎は戦前そして戦後の福岡で、西洋美術の手法を日本画において試み数々の実験的な作品を生みだした画家です。それだけでなく絵画団体「朱貌社」を立ち上げるなど、福岡の近代美術を語るうえで欠かせない存在でもあります。2022年度、当館はこの画家の日本画を2点収蔵しました。これらの作品は2013年度に開催した「没後50年 上田宇三郎展 もうひとつの時間へ」の出品作でもあります。《裸婦》は色面の上の点描や淡い色彩の変化によってシンプルな面と線の構成のなかにやわらかなボリュームの身体を表し、《石(4ケの石)》は幾何学的な形態にその後のモノトーンの展開を予感させる色彩によってさまざまな描法で陰影を与え立体表現を試みています。既に収蔵していた23点にこの2点が加わることで、上田の作品展開をさらに詳細に辿ることが可能となりました。

「新収蔵品展」展示風景より 右から上田宇三郎《裸婦》1951年、《石(4ケの石)》1957年

ところで、上述の「上田宇三郎展 もうひとつの時間へ」では、上田宇三郎が17年間にわたり付けていた日記から、この画家の生涯をより深く伝えることが目指されました。関連企画として開催された日記の朗読会「時のあじわい、日々のにおい」は、画家が愛飲したコーヒーを再現し、それを飲みながら上田宇三郎の日々に耳を傾けるというものでした。この時、日記を朗読したのは山内光枝さん。「新収蔵品展」では約10年ぶりに上田宇三郎と山内光枝さんがコレクション展示室で再会しました。

田部光子作品

昨年の1月から3月に開催した「田部光子展『希望を捨てるわけにはいかない』」は、〈九州派〉の主要メンバーとして知られる田部光子の最近作までを紹介し、一人の美術家として活動を捉え直そうという展覧会でした(https://www.fukuoka-art-museum.jp/blog/17267/)。

〈九州派〉時代の作品で現存するもの(所在がわかっているもの)はほぼすべてが美術館に収蔵されていますが、1970年代や1980年代の作品は初発表以降ほとんど紹介されることなく、封印されてきました。同展では田部さんから許可を得てそれらを紹介しましたが、この度そのなかの23点が新たにコレクションに加わりました。「新収蔵品展」ではその中から7点を紹介しています。1970年以降の田部光子さんの絵画を並べて見ていると、社会そして鑑賞者に向けてメッセージが放たれているように感じられ、描法における尽きぬことのない探求心によって生み出される多彩な表現に目を奪われます。

「新収蔵品展」展示風景より

福岡で美術状況を見ていても展覧会という形に結実できるものは決して多くはなく、展覧会と関連した作品を収蔵するという段階には更なるハードルがあります。今後、福岡市美術館でどのような展覧会が企画され、実現するのか。そして収集活動にどのようにつながっていくのか。ご期待いただければと思います。

私事ですが、3月末日で福岡市美術館を去り、4月から九州外の美術館に勤務することとなりました。前回のブログの鬼本学芸員と同じく、ここで企画する展覧会もこの「新収蔵品展」が最後となり、ブログを書くのもこれが最後となりました。福岡で出会うことのできた作家のみなさま、そして来場者のみなさまに支えられた15年半でした。ありがとうございました!これからは福岡市美術館を愛する一人として、みなさまと一緒に活動を応援していきたいと思います。

(近現代美術係 正路佐知子)

2023年2月22日 09:02

皆さんは作品の掃除についてご興味ありますか?

作品が作品として成り立つために、点検やメンテナンスは切っても切り離せない重要な作業です。

今回は年に1度不定期に行っている裏方作業「作品の掃除」についてご紹介します。

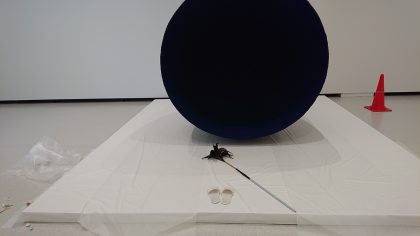

対象となる作品はこちら、アニッシュ・カプーアの《虚ろなる母》です。画像は著作権の理由でここには載せられませんので下記URLからご確認ください。

https://www.fukuoka-art-museum.jp/archives/modern_arts/6254

こちらの作品は青い色料で覆われた巨大なお椀状の形をしています。

当館HPに掲載されているの所蔵品解説をそのまま転用すると、

「本作品は、やわらかなベルベットのような顔料で覆われている。その青い顔料は、巨大なお椀状の作品の外側では、あたかも光を放っているかのように見えるが、一転、内側においては静かな夜のような闇へと変じる。その闇は、あるはずの底面を消し去り、吸い込まれていくような錯覚に陥らせる。それは、まるで神秘の世界への入り口のようでもあり、慈愛をたたえた母の体内のようにも思える。(以下略)」

上記のような説明になるのですが、

お椀の内側に綿埃が溜まると、この「静かな夜のような闇」も「神秘の世界の入り口」も「母の体内」も台無しになり、急に現実世界に引き戻されるような悲しさを感じさせられます。

実はこの埃、主に服の細かい繊維が塵となり空気の流れでお椀の中に溜まり綿埃と変化したもの。そのため、定期的にお椀の中の埃を取り除かなければいけません。ただし、作品に使われている青色は染織力の非常に強いとされるプルシャンブルーが接着剤無しで用いられており、少しでも触れようものなら青色に染まってしまいます。さらにいえば、この綿埃もまた青色に染まっているというトラップ付き。

そこで考えた苦肉の策がこちらです。

《虚ろなる母》専用お掃除セット

画像手前に写っている羽はたきをお椀の中でクルクル回して風の流れを作り、埃を外に追い出す方法です。

羽はたきに棒を括り付ける仕様が何ともいえないアナログ感で溢れていますが、作品に直接触れることなく埃だけを効率的に取り除けるので、意外とこれが良いんです。

では掃除を始めましょう。

羽はたきで風を送ります

台座が青色で染まらないようしっかり養生した後、お椀の中でクルクルと羽はたきを回し続けます。すると気流が発生し埃が舞い上がるので、これを羽はたきで外へ誘導します。一連の行為を繰り返していくと…、

写真の黒い点々が埃、結構出てきました

この作業、埃が衣類に当たるだけで青色が付いてしまうのでマスクや作業着はかかせません。時間をかけて1(時に2)年分の埃をしっかり取り除いていきます。体全体を使っての作業となるので、ちょっとした運動にもなります。

完成!埃がなくなってスッキリしました

「静かな夜のような闇」が蘇りました。

あとは埃や青色が台座や展示室の床につかないよう養生シートを畳んだら、作業は完了です。埃の有る無しだけで印象が変わる作品の代表例になりそうですが、このようなメンテナンスを地道に続けることが作品のコンセプトの維持にも繋がるんですね。

もし、このブログを見た後に《虚ろなる母》をご覧になり、埃が溜まっていなかったら「よしよし、作品保存管理担当者が頑張ってるんだな」程度に見ていただければ幸いです。

(学芸員 作品保存管理担当 渡抜由季)