2025年10月29日 15:10

ようやく暑さも落ち着いてひんやりとする空気になってきました。美術館のイチョウは実が落ち、黄色に染まって秋の深まりを知らせてくれます。秋といえば、芸術の秋ですね。福岡市美術館では、毎年開館記念日の11月3日に合わせて「ファミリーDAY」を開催し、未就学児から中学生と保護者の方を対象に、家族で美術を楽しむプログラムを実施します。今年は当館を設計した前川國男の生誕120年にちなんで美術と建築をテーマに、11月2日(日)、3日(月・祝)に開催します。3日(月・祝)はコレクション展の観覧料が無料となり、家族のお出かけにもピッタリです。ここでは予約なしで当日参加できるプログラムについて紹介していきます。

予約なしで参加できるプログラム

■11月2日(日)・3日(月・祝)10:00~15:00

【かいとうキッズ 美術館の謎をとけ!】

【かいとうキッズ たてものにかくされた記号をさがせ!】

対象:5歳くらい~小・中学生

「かいとうキッズ 美術館の謎をとけ!」は、福岡市美術館の古美術から近現代美術までの幅広いコレクションを、美術館職員が考えたクイズを解きながら鑑賞していくプログラムです。クイズは「やさしい」と「むずかしい」の2種類があり、自分が挑戦したいほうを選べます。 さらに今年は、建築をテーマにした「たてものにかくされた記号をさがせ!」が登場!クイズは、建築好きな当館のボランティアさんたちと一緒に考えました。どちらも名探偵気分でクイズを解いていくことで、普段は気が付かない発見があるかもしれません。どんな発見をしたのか、ご家族で会話をしながら一緒に作品鑑賞をしてみてくださいね。

近現代美術展示室での「かいとうキッズ」

古美術展示室での「かいとうキッズ」

最後はシートをボランティアさんに見せて答え合わせをします

【きって はって ぬって 作品であそぼう!】

対象:5歳くらい~小・中学生

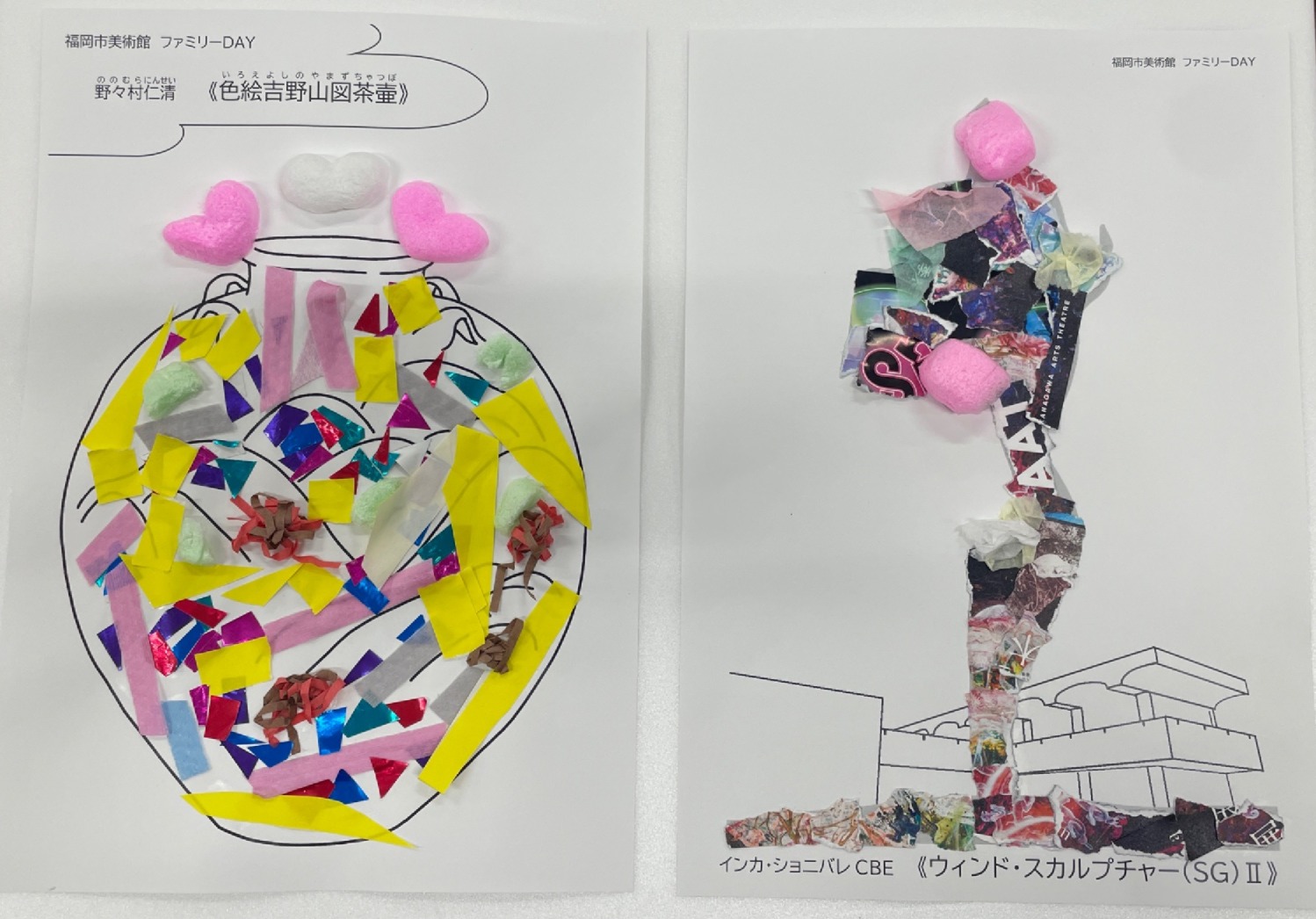

当館の所蔵作品をモチーフにしたぬり絵とはり絵ができるプログラムです。好きな作品を選んで色を塗ったり紙を貼ったりして自分だけの「作品」を作ってみましょう。ぬりえはお面にすることもできます。完成したら、ぜひ展示室に実物を探しに行ってみてくださいね。

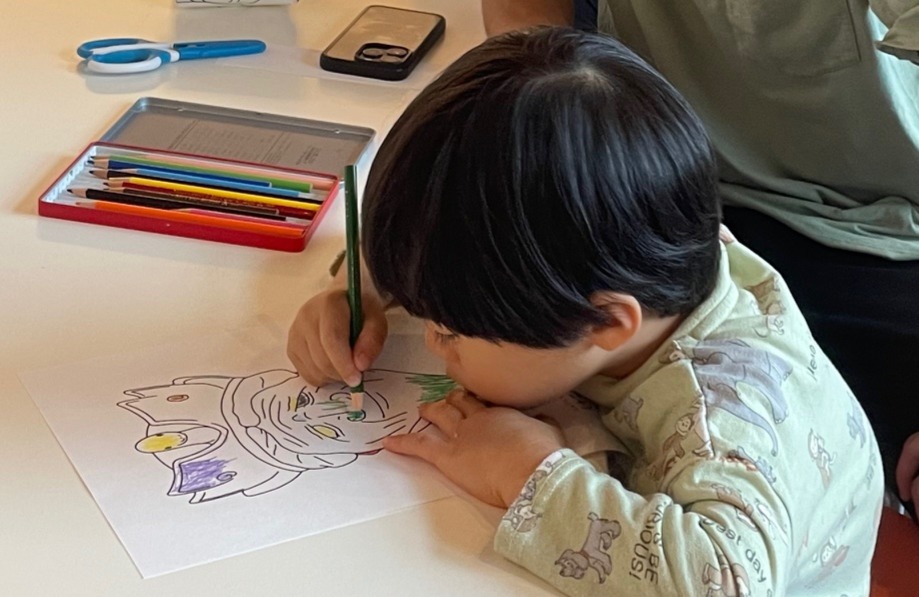

夢中になってお面に色を塗っています

素材選びも楽しいはり絵

【ぬって くみたて たてものキューブ】

対象:5歳くらい~小・中学生

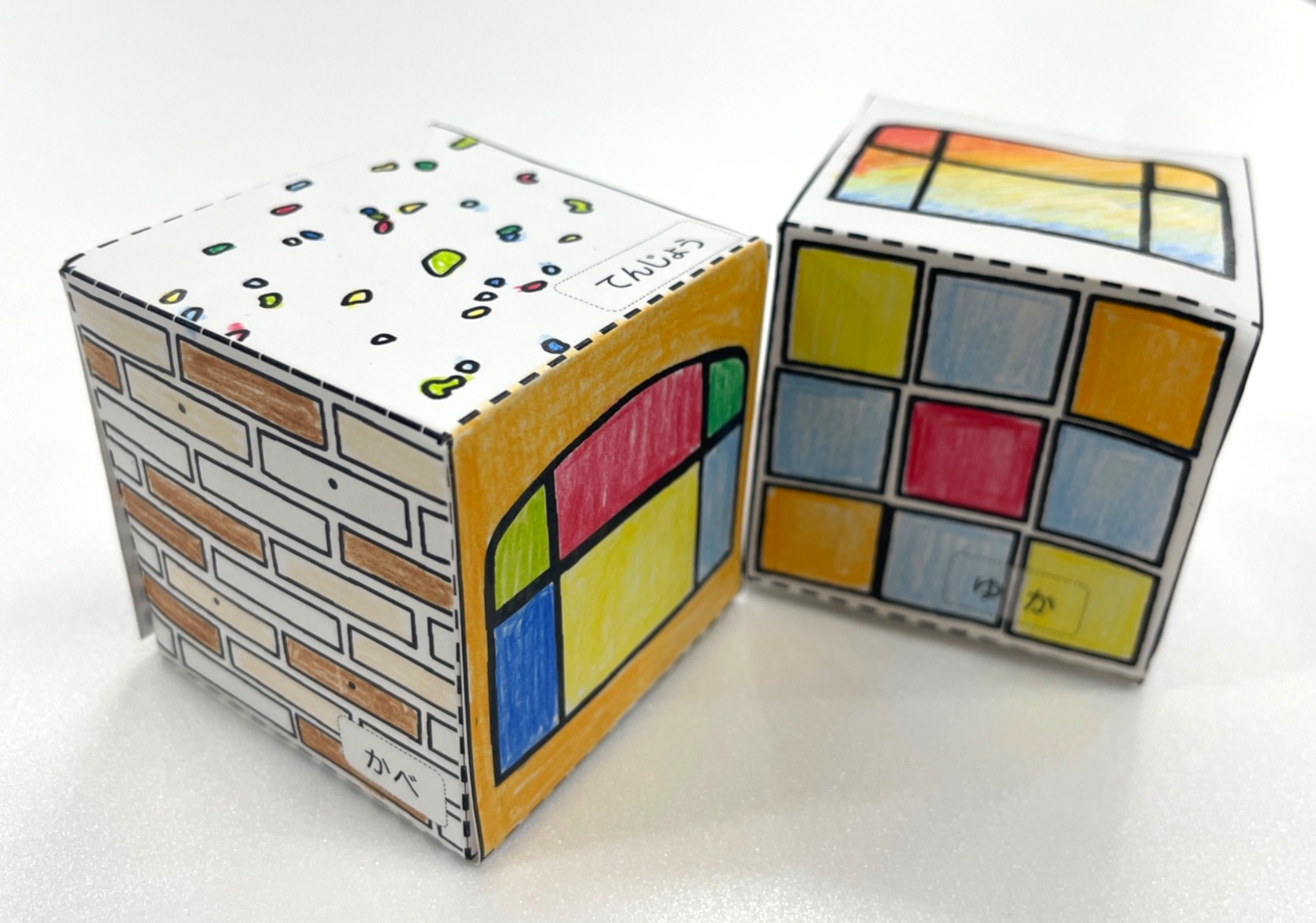

今年のテーマは美術と建築ということで「たてもの」を楽しむプログラムを用意しました。実は福岡市美術館のたてものには、いろんな形や質感が隠れています。たてものの特徴を閉じこめた「たてものキューブ」をつくって、美術館を探検しながら建築の特徴を発見してみてくださいね。

たてものキューブ

■11月3日(月・祝)10:00~15:00

【ミニミニワークショップ】

対象:未就学児とその保護者 定員:8組(入れかえ制)

2階のキッズスペース 森のたねは「小さなこどもたちが心に持つ美術のたねを育む場所にしたい!」という願いを込めてアーティストのオーギカナエさんが制作しました。3日には大濠公園や福岡の街をイメージした特別な空間で、小さな子どもを対象にしたワークショップを行います。タネ型のオブジェから素材を取り出して「森のなかま」を作ります。初めての制作体験を親子で楽しんでください。

森のたねから材料を取り出します

「私の『森のなかま』だよ。」

普段お子さんと一緒に美術館に足を運びにくいと感じる方も、ぜひお気軽にご参加ください。芸術の秋を家族で楽しめる「ファミリーDAY」へのご参加をお待ちしています。

各プログラムの詳細は、ファミリーDAY2025のチラシを下記よりダウンロードしてご覧ください。

(教育普及専門員 冨坂 綾子)

2025年7月23日 16:07

みなさんこんにちは。照りつける日差しと蝉の大合唱。夏真っ盛りとなりました。夏と言えば、福岡市美術館では1990年から夏休みこども美術館を開催しています。

今年の夏休みこども美術館は、「みる見る きこえる 音楽会」というタイトルで「音楽」がテーマとなっています。当館コレクションの古美術と近現代美術作品を織り交ぜ、3章に分けて展示をしています。音は目には見えませんが、美術作品では様々な色や形で音楽が表されています。作品を見る方には、「音楽」をめぐる様々な表現の面白さとともに、作品からどのような音楽がきこえるのか想像することを楽しんでほしいと思っています。このブログでは、企画担当者自身が想像した音楽を交えながら、展示から作品を3点ご紹介したいと思います。

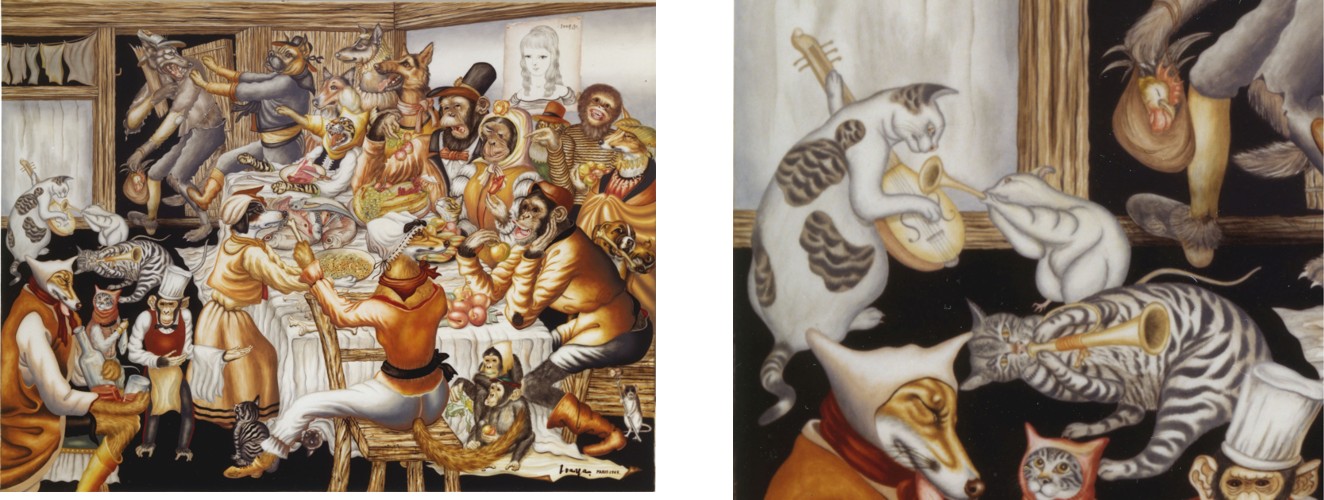

図1 板谷房《動物のための宴》1969年、油彩

図2 演奏する動物(《動物のための宴》から一部 抜粋)

まず、第1章「奏でる楽器」から《動物のための宴》です。猿や犬、キツネなど様々な動物たちがテーブルを囲んで宴を開いています。画面の左端のほうで演奏しているのは、ギターのような弦楽器を持った猫とラッパを吹く大きなネズミ。その2匹の前には、寝転がった猫がラッパを口にあてていいます。さて、彼らはどんな演奏をしているのでしょうか。私は最初、場を盛り上げるようなにぎやかな明るいメキシコ風の曲を演奏しているようだと思っていました。しかし、何度も見ていくうちに猫の怒ったような表情や床の色が黒いことから、緊張感のある張り詰めた曲の演奏もかもしれないと思うようになったのです。ちなみに、私の息子は「ドアから出ていこうとする動物がいるから閉店の曲を流し始めたのでないか。」と言っていました。全く頭になかった「閉店の曲」ですが、それはそれでありですね。

図3 小早川清《ダンサー》1932年、木版

次は、第2章「舞・ダンス」から《ダンサー》です。なんという体のそり具合!私が同じように踊ると、確実に腰を痛めます。作者の小早川清は、制作のために人物にわざわざポーズをとらせることはせず、人物の動きを観察して魅力的な瞬間をとらえて作品にしたそうです。さて、この女性はどんな曲に合わせて踊っていたのでしょうか。私は、小さな丸や大きな丸のワンピースの柄からリズムを感じ、

「タ・タ・ダン、タ・タ・ダン」とアクセントのついた速いビートのエレクトリックな曲を想像しました。(昭和7年制作なので電子機器を使う楽器が普及するずっと前ですが…。)私の母は、「ノリノリのダンスミュージックの最後に大きなシンバルが鳴って体を反らした。」と言っていました。そういわれると、曲のフィナーレも感じられますね。

図4 《人面文壺》 ガンダーラ墓葬文化、紀元前1500年~前200年、土器、

森田コレクション

最後は、第3章の「音楽の色・形」から《人面文壺》です。展示室では、多くの人がこの作品の前で足を止めています。丸いフォルムに、小さな穴の目と口、そして板状の高い鼻。今のパキスタンあたりで約3500年~2200年前に作られ、死んだ人の骨を入れための壺だったのではないかと考えられています。私は、この作品の小さな穴で表された口が歌っているように見えるのです。亡くなった方を包むような優しい声で、「ホ~ホ~ホ~」と歌詞のない音程だけの歌がきこえてきます。ガイドボランティアさんの中には、「なんだか口笛を吹いているみたいだね。」とおっしゃった方もいました。どんな意図でこのような顔がつけられたのか分かっていないのですが、そのミステリアスなところも想像する音楽の幅を広げてくれます。

ここで紹介した3つの作品を見て、読者の皆さんはどのような音楽を想像しますか。おそらく、見る人によってそれぞれ異なる音楽を連想するのではないでしょうか。一人ひとり違う想像の仕方、感じ方があっていいのです。だからこそ、一人で時間をかけて音楽を想像してもいいですし、一緒に来た方と「どう思う?私はね、、、」と話してもいいと思います。じっくり見ることや他の方の意見によって作品の見方を広げて楽しんでください。子どもたちに向けた展覧会ではありますが、大人の方も楽しめる内容と思っています。ぜひ「夏休みこども美術館」へ来てみてくださいね。

また、同展示室内には、音楽にまつわる図書をお読みいただける「夏休みこどもとしょかん」や、鑑賞をより楽しめるワークシートを置いたコーナーがありますので、どうぞご利用ください。

(教育普及専門員 冨坂綾子)

夏休みこども美術館2025 みる見る きこえる 音楽会

会期:2025年6月25日(水)〜8月24日(日)

開館時間:午前9時30分~午後5時30分

7月~8月の金・土曜日は午前9時30分~午後8時

※入館は閉館の30分前まで。

休館日:月曜日

※7月21日(月・祝)、8月11日(月・祝)は開館し、7月22日(火)、8月12日(火)は休館

会場:1階 古美術企画展示室

夏休みこども美術館2025「みる見る きこえる 音楽会」チラシ

福岡市美術館の季刊誌『エスプラナード』220号にも記事を掲載しているのでご覧ください。

2025年6月25日 10:06

6月8日(日)に当館ボランティアを対象にした館外研修を実施しました。館外研修では、毎年1度、館外の美術館・博物館を訪問し、ボランティア活動を見学させていただいたり、お話をうかがいながら交流をしたりしています。今年は、当館ボランティア約40名で北九州市の門司を訪問しました。

に到着-scaled.jpg)

出光美術館(門司)に到着

出光美術館の館内のようす

この日は、始めに出光美術館(門司)を訪問しました。近くには、トロッコ列車の「出光美術館駅」があり、この時間に偶然通過したトロッコ列車に手を振りながら、私たちの期待も一緒に走り出しました。出光美術館では、開催中の展覧会「開館25周年記念 珍獣、瑞獣、怪獣!-シンボルの造形美」を鑑賞しました。伊藤若冲《鳥獣花木図屏風》が門司にやってくる!ということで、皆ワクワクを隠しきれません。展示室では、同作をはじめとする出光美術館の素晴らしいコレクションを、時間をかけてゆっくり堪能することができました。ちょうど訪問時には同館学芸員による列品解説があり、当館ボランティアたちも、学芸員の方のお話にじっくりと耳を傾けていました。

近くにはトロッコ列車の駅

偶然トロッコ列車が通過

出光美術館を後にし、次の場所へ移動する途中で、曇り空から雨がパラパラと落ちてきました。一抹の不安を抱えながら4名の北九州市観光ボランティアさんたちと合流し、門司港レトロ地区の歴史的建造物をご案内いただきました。ご存じの方も多いかもしれませんが、門司は北九州市を代表する観光名所として知られており、大正時代の近代建築が数多く保存、活用されています。実は今回、同地区の歴史的建造物についてツアーをしていただいたのには理由があります。それは、最近、福岡市美術館の建築を見るために来館されるお客様が増えているということです。福岡市美術館の設計者は、前川國男。若い日に、世界的建築家であるル・コルビジェに師事した日本近代建築の巨匠です。当館ボランティアの中にも建築が好きな方も多く、今回の門司建築ツアーも楽しみにしていました。

門司港レトロ地区の建築を鑑賞中

港から下関を見ることができました

その後も、観光ボランティアの皆さんに、門司港レトロ地区の建築と歴史について、丁寧にご案内いただきました。普段、当館で所蔵品を紹介するツアーを行うギャラリーガイドボランティアの皆さんは、今回はツアーに参加する側を体験することで、いろいろな気づきがあったようです。

趣ある門司港駅のホーム

門司港駅の歴史についてお話を聞きました

約1時間の門司港レトロ地区のツアーはあっという間に終了。観光ボランティアの皆さんとの交流はもちろん、私たちも参加者として門司港レトロの歴史や建物を大変楽しませていただきました。最後は、ツアーでも紹介があった旧門司三井倶楽部の中にある、レストランでの昼食。メニューは門司名物の焼きカレー!ということで、一日を振り返り、楽しい館外研修も終了となりました。

館外研修では、普段のボランティア活動とは違った楽しみや、人との交流があるのが醍醐味です。日頃は4つのグループに分かれて(ギャラリーガイド/新聞情報/図書/美術家情報整理)ボランティア活動をしていますが、グループの垣根を越えた交流と、また館外のボランティアの皆さんとの新しい出会いがあった館外研修でした。

門司港名物の焼きカレー

(教育普及係 﨑田明香)