2021年12月7日 16:12

寒くなってきましたね。紅葉がきれいだった大濠公園の木々もあっという間に散って、師走だなと実感します。

さて、10月7日のブログでご紹介した「想いの種」をつくるワークショップを、11月23日と28日に油山市民の森と福岡市美術館で共同開催しました。「想いの種」とは何か?このワークショップはアーティストの小林重予さん(1957-2017)が行っていたものを、当館で再構成して実施するものです。小林さんは北海道に生まれ、幼少期から植物の神秘性や不思議な物語性を感じながら育ったそうです。その中で、特に人間の感情について、自分が悲しいときには「相手の気持ちが毒のある種になって、自分の中で芽を出し」たり、誰かを喜ばせたときには「自分の気持ちが誰かの心で花を咲かせ」たり、まるで『植物の種』が人の中に飛び込んで芽吹いているみたい、と感じていたそうです。そして、それをテーマに「自分の感情を、種の持つ物語に重ねて表現する」というこのワークショップが生まれました。

10月に福岡市植物園でも同ワークショップを行いましたが、今回それと大きく違うのは2つ。1つは、油山市民の森と福岡市美術館と場所を変えて計2日間のワークショップであること。もう1つは、制作するものが平面ではなく立体作品であることです。

で、結局なにしたの?って声が聞こえたような。もったいぶってごめんなさい。では、どんなことをしたのか、時間軸に沿ってご紹介します。

【1日目】11月23日(火祝)

場所:油山市民の森 天気:寒気が流れ込み、朝から雨

この日は朝から福岡市内に厚い雨雲が垂れこめ、あいにくの雨模様。前日から天気予報を見てはハラハラしていましたが、やっぱり雨か。。と嘆きながら10時にワークショップ開始。このワークショップを考案した小林重予さんについて、また彼女の作品を鑑賞し「想いの種」とは何か、2日間でどんなことをするのか、を共有しました。

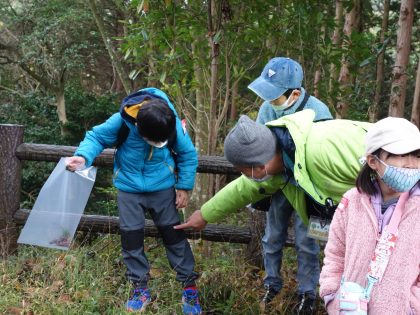

そんな話をしていると、奇跡的に雨雲が流れて雨がやみました!「いまだ!」と全員で植物の種を探しに施設内の散策へ。散策のナビゲーターは油山市民の森の小川さんです。

はじめに「種はその生存戦略として『遠くへ、遠くへ』いこうとする」という話を小川さんから聞き、種をさがして草むらに入ると「あー!服に何かついてる!」「ギャー」とこどもたちは大騒ぎです。「種の作戦に引っかかりましたね」としたり顔の小川さん。そうです、皆さんも小さいころに外で遊んで帰ると、洋服に何かくっついていたことがありませんか?私の住む地域ではくっつき虫とその草を呼んでいました。こんなふうに獣にくっついて「遠くへ、遠くへ」いこうとする種がいます。

また、ちょうどこの日は紅葉まっさかりで、モミジの葉が黄色や赤に色づいていました。思わずその美しさに見とれていると、小川さんから「種がついてるの見つけられた?」と。「え?種?」と、みんな一斉に木の下に集まって種を探します。少しすると「あった!見つけた!」の声が。

モミジってこんな種をつけるんですね。羽のような、ブーメランのような形で、風にのって「遠くへ、遠くへ」行こうとする種だそうです。

その後も、油山市民の森を散策し、いろいろな種(や葉っぱや枝など)を見つけました。散策の時間が終わりになると、タイミングよくちょうど雨雲が戻ってきたので、急いで室内に戻ると、ちょうどお昼の時間。それぞれ昼食をとって、午後の活動へ。

午後からは、まず集めた種をボードにならべて小さな標本をつくります。種それぞれの特徴(物語)を思い出しながら、標本をデザインしていきました。みんなの作った標本を見比べてみると、それぞれの個性があふれていて、外の寒さとは裏腹に、会場がとっても暖かい雰囲気になりました。

そして、最後に行うのは2日目に美術館で制作する「想いの種」に向け、自分の気持ちを重ねて種の物語を考えるということ。うーん、ちょっと難しそう?小林さんが残してくれたワークシートを使いながら、どんな種に、どんな気持ちを乗せていくかを考えました。

「自分の気持ちを種に重ねて物語にする」ことに、苦労していたのは、実は大人です。(保護者も1人の参加者として自分の作品をつくります!)こどもたちは、驚くほどあっと言う間に自分なりの種の物語を想像していました。「おかあさん、がんばって~」という声が微笑ましい時間でした。

さあ、これで1日目は終了です。2日目は福岡市美術館に場所を変えて、立体作品を制作します。ブログも長くなってきましたので、続きは次回のブログでご報告いたします!

(学芸員 教育普及担当 﨑田明香)

2021年11月11日 14:11

緊急事態宣言もあけ、まだまだ油断できないものの、新型コロナウイルス感染症の患者数もずいぶん減ってきて、なんとなく解放感を味わっている人も多いのではないでしょうか。気が付けばもう秋ですし、秋と言えば、食欲、読書、スポーツ、そして芸術の秋ですよね。実は、福岡市美術館では、毎年11月3日の開館記念日とその前後の休日の3日間、ファミリーDAYを開催しています。この期間中は、親子で一緒に美術館を楽しんでもらうために、館内のあちこちでワークショップやギャラリートークが同時に行われます。今年はどんなプログラムが行われたのか、ちょっとここでご紹介したいと思います。今年、参加し損ねた!という方は、ぜひ、来年の参考にしてください。

さて、冒頭で「新型コロナウイルス感染症の患者数もずいぶん減ってきて・・・」と書きましたが、しかし、まだまだ対面のワークショップやギャラリートークを行うのは難しい状況です。そこで、今年のファミリーDAYも、オンラインギャラリートークを盛り込んだり、作品紹介動画も作ってみました。しかも、今年はどちらもボランティアさんにチャレンジしてもらいました。

ボランティアさんによる作品紹介動画「おうちでアート1分コレクション紹介」

展示室では、参加者に作品についてのクイズを解いてもらう「かいとうキッズ 美術館の謎をとけ!」と、双眼鏡などを使って作品をじっくり観察してもらう「アート観察隊」の2種類のワークシートを使ったプログラムを展開しました。親御さんと一緒に一生懸命クイズを解いたり、夢中で双眼鏡を覗いていろいろな作品を拡大して見たりしている子どもたちを見ていると、少し日常が戻ってきたような気もして、こちらも嬉しくなりました。

そして、人数を絞ってですが、対面でのワークショップも2つ行いました。一つは、「アフリカンプリントなバッジをつくろう」です。講師は福岡教育大学の加藤隆之先生がつとめてくださいました。このプログラムは、今年7月に設置されたインカ・ショニバレCBE《ウィンド・スカルプチャー(SG)Ⅱ》を見ながら、当館所蔵のアフリカンプリントをもとにした「ぬりえ」に、用意された4種類の画材から好きな色を選んでぬり、それをさらに缶バッジにしてしまうというものです。以前ブログでも紹介されたかと思いますが、《ウィンド・スカルプチャー(SG)Ⅱ》自体が、当館所蔵のアフリカンプリントを元に構成されています。一枚の布が彫刻になったことを想像しながら制作して欲しいと缶バッジマシーンは、もちろんこの作品が見える場所に設置しました。作品を見ながら、「ぬりえ」を缶バッジにしていく子どもたち。制作後は、しっかり胸に缶バッジをつけて他のプログラムに参加していました。

そして、もう一つのワークショップも、同じく《ウィンド・スカルプチャー(SG)Ⅱ》にちなんだ「アーティストと一緒に風の彫刻をつくろう!」というもの。今、とても精力的に個展やグループ展に出品されている、八女市在住のアーティスト牛島智子さんがワークショップを行いました。このワークショップのために、自分の作品も持ってきてくれた牛島さん。和紙でできたその作品をもって風をはらませながら、まずは《ウィンド・スカルプチャー(SG)Ⅱ》を鑑賞しました。鑑賞後は、いよいよ自分の「風の彫刻」を制作します。和紙を折り、色や模様をつけ、そして紙の合わせ目を糸で縫っていきます。皺を寄せてひっくり返すと、和紙の内側に空間ができ、風をはらんだ彫刻ができあがりました。ノリやボンドを使うのではなく、「縫う」という作業が子どもにも大人にも新鮮だったのか、まだ裁縫をしたことのない小さい子も、久々に縫物をする保護者の皆さんも皆ものすごく集中して制作していました。完成した作品には、皆ものすごく満足げで、風を想像しながら作品をかざしたり、誰ともなく頭にかぶったりしながら、牛島さんの作品の前で記念撮影をしていました。

そして、実は、いつもは11月3日とその前後の土日の3日間がファミリーDAYの期間なのですが、今年は、平日の11月4日、5日にもプログラムをしました。「初めてのベビーカーツアー」です。小さいお子さんがいると、なかなか美術館に来られないという保護者の方々が参加してくださいました。

さて、毎年のことですが、今年も当館のボランティアさんは大活躍でした。オンラインツアーはもちろんのこと、ワークシートの受付から展示室での見守り、そしてワークショップのサポートなど、ファミリーDAYの活動はボランティアさんたちの支えによって成り立っているといっていいでしょう。また、福岡教育大学や九州大学の学生さんもボランティアで参加してくれ、スタッフとして素晴らしい働きをしてくれました。そして、博物館実習生の皆さんも、将来学芸員となるため、来館者と直接触れ合う機会として、ファミリーDAYスタッフとして活動しました。昨年は人が集まること自体困難でしたが、コロナ前のようにはいかないものの、今回はさまざまな人がファミリーDAYに関わってくれ、それがまたこの活動を活性化させていると改めて気づいた次第です。

もう一つ、ファミリーDAYでは必ずアンケートをとっています。特に今年は、「小さい子どもを連れて美術館に行くのは、はばかられるので、こういう企画があるとすごく嬉しい」とか「昔はよく美術館に行っていたのですが、子ども連れでは初めてです」というご意見を目にしました。普段子ども連れで美術館に行くのはなかなかハードルが高いんだな、とここでも改めて気づかされました。ですが、一方で、親子で参加できる企画が望まれていることがよくわかり、毎年やっている意味はあるな、とも思います。

また、今回のオンラインギャラリートークでは、昨年のアンケートには見られなかった「子どもが騒がしくて美術館には連れて行かれないけれど、オンラインなら」という理由で参加してくださった方、さらに子どもが入院中で外出できないのでオンラインでのプログラムはありがたい、というご意見もいただきました。

これからも、皆さんが自分たちのペースで美術館が利用できるような、そんな企画を考えていきたい、そして、これまで以上に美術館という「場」がさまざまな人たちの拠り所になればと、気持ちを新たにした今年のファミリーDAYでした。

(主任学芸主事 教育普及担当 鬼本 佳代子)

2021年9月29日 09:09

コロナ禍での教育普及活動のひとつとして、Zoomを使ったオンラインギャラリーツアーを開催していることは、5月にブログでもご紹介いたしましたが(「福岡ミュージアムウィーク2021はオンラインで楽しんで!」)オンラインでの作品鑑賞は、その後も継続して開催しています。

今年の夏休みこども美術館2021(展覧会は終了)では、当館のギャラリーガイドボランティアが、小・中学生を対象にオンラインで所蔵作品を紹介しました。5月のミュージアムウィークでは大人を対象にしていたので、小・中学生へのオンラインツアーは初めての試みです。

ところで、オンラインギャラリーツアー、つまりオンラインの作品鑑賞っていったいどんなことをするの?という疑問を持った方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで、今回は「夏休みこども美術館」の例を引き合いに、具体的にその内容をご紹介したいと思います。

8月某日のオンラインツアーの参加者は小学6年生(A君)と小学5年生(B君)の2名。ボランティア2名がチームを組み、事前に展示作品から選んだ作品を、1人1つずつ紹介します。

この日最初の作品は古美術作品の《風神像》。髪が逆立ち、険しい表情の風神が、左足を前に踏み出したような姿をしています。オンラインツアーでは、まず作品画像を画面共有し、作品をよく観察してもらいました。ボランティアが参加したA君とB君に「何か発見したことはありますか?」と聞くと、画面に顔を近づけて、じーっと作品を見ているA君とB君。ボランティアの「A君何か気づいたことがありますか?」で始まった3人のやり取りを実況中継風にレポートします。

《風神像》鎌倉時代13世紀、松永コレクション

A君:「この人、走っているみたい。右足をあげて、左足を踏み込んでるように見えるから、走っているのかなって。」

ボランティア(以下ボラ):「なるほど。面白いですね。どこに向かって走っているのかな?」

A君:「走りながら何か押してる??・・・・岩?」

ボラ:「岩ですか!岩を押しながら走っているの!!けっこう大変そうだね~。」

―A君、B君、ボランティア みんなで笑う―

ボラ:「B君はどうかな?」

B君:「ぼくは、岩じゃなくてもう少し軽いものだと思う。手をめいっぱい広げてるから、そんなに重いものじゃくて、、、えっと、押し車だと思う!」

ボラ:「押し車ですね。どうして押してると思いますか?」

B君:「何かを運んでるんですかね。うーん・・・・・・難しいです(笑)。」

ボラ:「Aくん、どうですか?」

A君:「あの、でも押し車だったら、手が縦向きじゃなくて、横向きだと思います。」

ボラ:「あー!拳の向きですね。確かに!これは縦向きになっているよね。押し車を押すなら手の向きが横。そうですね~。」

・・・・この後も楽しそうな雰囲気で3人のやり取りは続く。

《風神像》の左手。確かに拳の向きが縦になっています。

私は、この様子を画面上でずっと見ていたのですが、初めて(しかもオンライン上で)会ったとは思えない、A君、B君そしてボランティアさんの息の合った掛け合いと、相手の主張を否定せずに違う意見を楽しむ姿勢に、思わず嬉しくなり、ずっと見ていたいと思ってしまいました。

この後、2つ目の作品も同じようにみんなで話しながら楽しく鑑賞し、あっと言う間に約40分のツアーは終了しました。

ちなみに、この日参加してくれたA君とB君は、関東から参加してくれました。他にも福岡市内はもちろん、県外や遠くはシンガポールから参加してくれた子もいました。オンライン上で初めて会ったこどもたちが、なんだか夏休みに親戚が集まったみたいに楽しくやり取りをしている様子は、人と会って会話して笑う、というコロナ前は普通にしていた人の営みを、改めて思い出させてくれました。やっぱり、この感覚って大切ですよね。

当館では、オンラインでの活動を今後も教育普及活動の1つとして継続していく予定です。次回のオンラインツアーは11月3日(水祝)~7日(日)のファミリーDAY2021で開催します。小学生が対象となりますが、皆さんのご参加をぜひお待ちしています!※ファミリーDAY2021の詳細は当館HPやSNSなどで近日中に公開します。

(学芸員 教育普及係 﨑田明香)