2019年9月19日 11:09

もうすっかり秋ですね。「夏休みこども美術館」もあとわずかで終わってしまうので、そうなる前に、8月3日に開催した「夏休みこどもワークショップ 日本画にチャレンジしよう!」のご報告をせねばと焦ってパソコンに向かっています。

ところで、皆さんは日本画を描いたことはありますでしょうか?実は、私もこの企画のリハーサルで描いてみるまで、そういえばちゃんと描いたことなかったかもしれません。余談ですが、学芸員のなかには、もちろん芸術系の大学を出て実技もばっちりできます、という人もいますが、作品見るのは仕事だし、そもそも好きだ、でも、描くのは・・・聞かないで!という人も少なくありません。私もご多分に漏れず、実技的なことはそんなに得意ではありません。そんなわけで、毎回ワークショップなどでアーティストさんたちのサポートをするのは、平静を装いながらも、何を振られるかとハラハラドキドキしているんです(笑)。

さて、話は戻って8月3日の夏休みこどもワークショップです。講師は福岡教育大学で日本画を教えておられる松久公嗣さん。そして、ありがたいことに、アシスタントとしてゼミの学生さんたちもつれてきてくださいました。さらにさらに、このワークショップのことを聞きつけた、当館の所蔵作家の大浦こころさんが、「顔料のことを勉強したいので」ということで、アシスタントを買って出てくださったのです。これで私および当日サポートに入った学芸員たちのハラハラドキドキも半減されました。

そんな具合で、大人もあまり体験したことがないわけですから、子どもたちはほぼ初めての日本画体験。でも、それだけに、いずれの子どもたちも最初から真剣なようすでした。

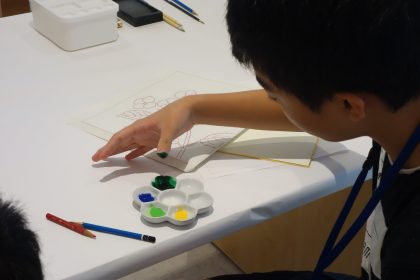

まずは、手本となる花の絵から好きなものを1枚選び、その絵を色紙に写していきます。手本の裏を鉛筆で塗りつぶし、色紙の上に置いて、表から花の輪郭をなぞっていくと、カーボン紙で写すように、色紙に花の絵が写されるわけです。

真剣!

ずれないように写すのが意外に難しい・・・

花の絵を写し終えたら、次は好きな色の粉=顔料をとって、そこに少し膠(にかわ)を垂らして指で練ります。膠のにおいに顔をしかめつつ、だんだん絵を描くモードになってくる子どもたち。

どの色にするか迷うなぁ・・・

練るのはこれくらいでいいのかな?

さらに、墨を擦ります。中には、「墨汁じゃないんだ・・・」とおどろきつつ、墨を擦るのは初めてとウキウキしながら擦っている子どももいました。

うまく擦れてるかな

準備は万端整いました。いよいよ色紙に墨と顔料で花の絵を描いていきます。単に色を塗るだけでなく、日本画の技法のひとつ「たらしこみ」にもチャレンジしてもらいました。この技法は桃山時代後期から江戸時代に活躍した「琳派」といわれる人たちが好んで使用した技法です。実は、手本となる絵も、松久さんがわざわざ琳派の絵から抜き出してくれたものでした。そして、なぜ琳派を選んだのか・・・は後ほどお話しますね。

一筆一筆丁寧に~!

技法は技法として・・・なかなか個性的なものも出来上がっています

作品が仕上がり、お昼休みをとった後は、自分の作品を表装することにチャレンジしました。松久さんが用意してくださった台紙に、膠を塗り付け、準備ができたら、金箔・銀箔で砂子を蒔きます。金・銀を使うとなると、なぜかみんなテンションマックスに。かっこよく台紙をキラキラにしていく参加者たち。

なんだかワクワク砂子蒔き

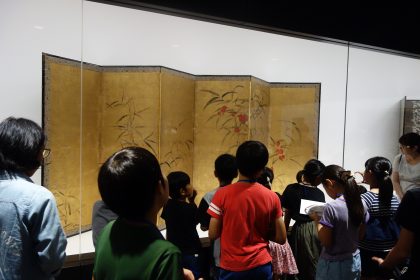

その後、台紙の膠が乾ききる時間を利用して、「夏休みこども美術館 美術のひみつ~昔の美術編」を鑑賞しに行きました。そうです、ここに琳派の作品が2点展示してあったのですね~。「ここにたらしこみが使われているよ」などトークを聴きながら、自分の体験を振り返ります。

これが「たらしこみ」か~!

子どもたちが展示を見ている間、スタッフたちは、台紙をドライヤーで乾かしていました。そのかいあって、しっかり乾いた台紙。その台紙に作品をはります。すると・・・なんだか立派に見えるではないですか!松久さん曰く「色紙だけだと家に持って帰っても飾らないんだよね。でも、ちゃんと表装をすると飾ろうという気になる。自分の作品を大事にしようという気になるよね。そこまで体験してほしいな、と思ったんです。」とのこと。確かに。皆さん、大事そうに自分の作品を持って帰っていました。

表装すると出来上がった感じがする

毎回のことですが、ワークショップなどすると、私もいろいろ学ぶことがあります。いつも企画を練るときは「アイデア尽きた~」「お金がない~」など苦しみますが、こういう学びがあるからやめられないんですよね~。次は何をしようか、今日も考え中です。

(主任学芸主事 教育普及担当 鬼本佳代子)

2019年8月28日 13:08

福岡市の小中学校は、すでに2学期がはじまっているようですが、当館では、まだまだ「夏休みこども美術館」の展示をやっています。

毎夏開催している、この「夏休みこども美術館」は、主にコレクションを子ども向けに紹介するという企画です。今年、福岡市美術館は40周年を迎えますが、「夏休みこども美術館」も、来年30周年!今でこそ、夏といえば、美術館で子ども向け企画は当たり前!と思われているかもしれませんが、1990年代の初め、美術館で子ども向け企画は、まったくメジャーではありませんでした。時代は変わるものですね。

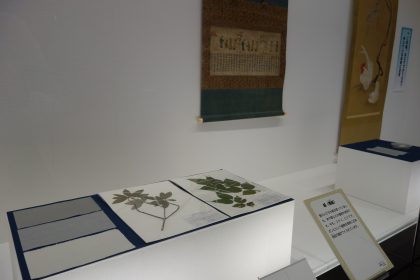

さて、今年はどんな展覧会になっているかというと・・・2000年代に入って休館までは、ずっと「よく見て考えたり感じたりする」をテーマに「夏休みこども美術館」の展示を構成していたのですが、今年は、「教えてもらわないとわからないこと=ひみつ」をテーマに構成しました。展示されているのは、当館の古美術コレクションから選んだものです。まず、冒頭は、その作品の素材に注目。絹、紙、羊皮紙に描かれた絵画作品を、それぞれの原料・素材とともに展示しています。

ちなみに、和紙の原料というと、コウゾ・ミツマタ・ガンピと習ったことがある人も多いと思いますが、コウゾ(ヒメコウゾ)とミツマタも展示しています。この展示用資料は、九州大学総合研究博物館の先生に作っていただきました。ちなみに、これら2つの植物は手に入りやすいところに生えていたそうですが、ガンピは、手に入りにくく、残念ながら今回は展示できませんでした・・・。

ちなみに、和紙の原料というと、コウゾ・ミツマタ・ガンピと習ったことがある人も多いと思いますが、コウゾ(ヒメコウゾ)とミツマタも展示しています。この展示用資料は、九州大学総合研究博物館の先生に作っていただきました。ちなみに、これら2つの植物は手に入りやすいところに生えていたそうですが、ガンピは、手に入りにくく、残念ながら今回は展示できませんでした・・・。

次のコーナーでは、色に注目。顔料とその原料となる鉱物、銀箔、金箔、そして墨など、日本で昔から使われていた色材が作品と一緒に展示されています。鉱物類は、九州大学総合研究博物館からお借りしたものです。

次のコーナーでは、色に注目。顔料とその原料となる鉱物、銀箔、金箔、そして墨など、日本で昔から使われていた色材が作品と一緒に展示されています。鉱物類は、九州大学総合研究博物館からお借りしたものです。

実は、鉱物好きの筆者。本当はもっといろいろ並べたかったのですが、展示場所が足りないことに気づき、あえなく断念しました・・・。

実は、鉱物好きの筆者。本当はもっといろいろ並べたかったのですが、展示場所が足りないことに気づき、あえなく断念しました・・・。

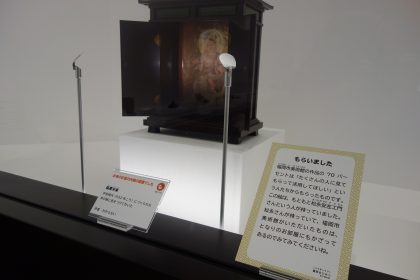

そしてその次のコーナーでは、どうやって作品たちが美術館にやったきたのか、とってもシンプルに説明。例えば、この作品は「もらいました」

福岡市美術館の約70%は、多くの人たちに自分の持っている作品を見てもらって、活用してほしいと思う篤志家の方々からのいただきものなんです。

福岡市美術館の約70%は、多くの人たちに自分の持っている作品を見てもらって、活用してほしいと思う篤志家の方々からのいただきものなんです。

そして最後は、館長をはじめ、古美術専門の学芸員に「子どもたちに見てほしい作品」を推薦してもらってそのエピソードとともに展示しています。そのエピソードは・・・ぜひ、美術館に来て、ご覧ください。

展覧会場にはワークシートや、学芸員へ手紙を出すコーナーもあります。

手紙には、「a気になる作品」「b学芸員につたえたいこと」を書いてもらうのですが・・・

手紙には、「a気になる作品」「b学芸員につたえたいこと」を書いてもらうのですが・・・

これまで入っていたお手紙を、せっかくなので少しご紹介します。

aえんまてんぞう b「ん、なんだ?」とおもってまえにきたら、すごいえでした

a(自在蟹置物) bかにのうらが見てみたい。つぎにわたしがきたときにかにのうらを見せてください

a土偶 bいろいろなおもしろいものやすごいものがあってたのしかったです。これからもすごいのがあったらてんじしてください。

※( )内は筆者の補足

実は、8月25日まで、ボランティアさんによる「ギャラリーツアーforキッズ」をやっていました。作品の支持体となっている素材を触ったり、屏風の中に登場する人物のセリフを考えたり・・・と展示だけでは味わえない内容でした。

展示室内にある、図書のコーナー「夏休みこどもとしょかん」では、子ども向けの美術関連図書を紹介しています。ゆっくりおくつろぎください~!

8月3日には、夏休みこどもワークショップ「日本画にチャレンジしよう!」も開催し、本格的な日本画を描いてもらいました。この報告は後日またブログにアップしたいと思います。

と、ここまで子ども向けと言っていた「夏休みこども美術館」の展示ですが、実は、大人も楽しめるような内容を意識しました。少し子どもにもどった気持ちで、あるいは、お子さんと一緒に話をしながら、大人の方にもぜひご覧いただければと思います。

(主任学芸主事 教育普及担当 鬼本佳代子)

会期:~9月29日(日)

場所:1階 古美術企画展示室

2019年7月15日 11:07

最近「ボランティア」って言葉が社会に浸透してきましたよね。検索サイトで「美術館 ボランティア」と検索したら、8,100,000件ヒットしました!すごい。全国の美術館・博物館でもボランティア活動が一般的になってきました。

実は、福岡市美術館ボランティアの歴史は長く、開館3年前の1976年からスタートし今年で43年になります。ちなみに、日本の美術館で初めてボランティア活動を始めたのは同じ福岡県の北九州市立美術館で、1974年から。当館も北九州に続けと、2年後の1976年から活動を開始しました。

当館のボランティアは大きく4つのグループに分かれています。

まず始めに「ギャラリーガイドボランティア」。毎日11時と14時にギャラリーツアーを行い、展示作品を紹介します。紹介する作品はボランティアが選ぶので、一期一会。予約なしで当日参加できます。ほかにも、学校団体向けにスクールツアーや、作品の見どころを簡単にご紹介するハイライトツアー、そして最近は英語ツアーも始めました。

ギャラリーガイドボランティアの研修の様子。

次にご紹介するのは「新聞情報ボランティア」。各紙に掲載される美術情報の記事をすべて切り抜きクリッピングしています。この情報は、例えば展覧会図録で美術家の略歴をつくる際などに、大変貴重な資料になります。

続いては「美術家情報ボランティア」、通称DMボランティアです。みなさんDMって分かりますか?そう、ダイレクトメールです。活動中のアーティストは個展などを開くとき、広報のためにDMを送ります。当館にも世界各国から多くのDMが日々届きます。それらを整理し、データ入力しています。

新聞情報ボランティアの活動風景。

最後を飾るのは「図書整理ボランティア」。当館にはなんと8万冊の蔵書があり(図書館並み!)、美術図書や展覧会図録などの整理をしています。

実は以前、当館の季刊誌「エスプラナード」(2017年7月号No.188)でボランティアさんが表紙を飾りました。ボランティア活動の詳細についてもこちらをご覧ください。

さて、美術館のボランティアって美術に詳しくないとダメなんでしょ、と躊躇するかもしれませんが、そんなことはありません。仕事をリタイアしたり、子育てが一段落したりして新しいことを始めたい!という方はもちろん、最近は平日に仕事をして週末にボランティア活動をという方も増えています。年齢も20代から80代までバラバラです。ご紹介した以外にもワークショップのサポートや、館外研修、交流会、と楽しく活動をしています。

10年以上ボランティア活動を続けてくださった方に感謝状を贈呈しています。

改めて、ボランティアさんたちのサポートがあって、美術館の活動は成り立っています。本当に感謝です。みなさん、なんだか興味が湧いてきたでしょう。なんと今年は5年に1度の募集の年なんです。ここで知ったも何かの縁。ご応募お待ちしております。

(学芸員 教育普及担当 﨑田明香)