2024年10月30日 16:10

みなさん、こんにちは。美術館に植えてあるイチョウの木がだんだんと黄色に染まり、ひんやりとする空気に秋の深まりを感じます。秋といえば、芸術の秋ですね。福岡市美術館では、毎年開館記念日の11月3日に合わせて「ファミリーDAY」を開催し、未就学児から中学生まで、そしてその保護者の方を対象に、家族で美術館やアートを楽しむプログラムを企画しています。今年は、11月2日(土)、3日(日・祝)の2日間の開催で、3日(日・祝)は大人の方のコレクション展の観覧料が無料となり、家族のお出かけにもピッタリです(福岡市内在住65歳以上と中学生以下はコレクション展観覧料無料)。プログラムには事前応募が必要なプログラムと予約なしで参加できるプログラムがありますが、今回は予約なしで参加できるプログラムについて紹介していきます。

【かいとうキッズ 美術館の謎をとけ! 】2日(土)・3日(日・祝) 対象:5歳くらい~

福岡市美術館の特色でもある古美術から近現代美術までの幅広いコレクションを活かして、美術館職員が頭をひねって考えたクイズに挑戦するプログラムです。「やさしいクイズ」か「むずかしいクイズ」を自分で選び、名探偵気分で作品を鑑賞しながらクイズを解いていきます。見過ごしてしまいそうなところに新しい発見がかくれています。お子さんと気づいたことをお話ししながら一緒に作品を観賞してみてくださいね。

【お面をつくって作品にへんしん!】2日(土)・3日(日・祝) 対象:3歳くらい~ 定員10人程度(入れかえ制)

福岡市美術館に展示中の作品をモチーフにしたぬり絵に色を塗ってお面を作ります。作品どおりの色を塗る必要はありません。好きな色を使って、自分だけのお面を作ります。お面の図柄は、なんと13種類!お面を作った後は、本物の作品を見に行くのも楽しみの一つです。

【ミニミニワークショップ】3日(日・祝) 対象:未就学児とその保護者 定員:8組(入れかえ制)

2階の「キッズスペース 森のたね」に大きなタネのオブジェが登場!これは、アーティストのオーギ・カナエさんがこのワークショップのために制作してくださったものです。このタネのオブジェの中には身近な素材がたくさん入っています。そのタネの中から素材を取り出して、自由に組みあわせながら「森のなかま」を作ります。いろいろな素材に触れて、手触りを楽しむこともできるワークショップです。

【つくって、あそぼう!コブウシくんとおすもさん】3日(日・祝) 対象:小学生~ 定員:6人程度(入れかえ制)

福岡市美術館の愛すべきキャラクターであるこぶうしくんのもとになった作品《コブウシ土偶》と、誰もがその大きさに圧倒され、つい相撲を取りたくなる中ハシ克シゲ作《Nippon Cha Cha Cha》の動く紙製人形を作ります。動かすための紐を引っ張ると、思いもよらない動きに大人も子どもも笑みがこぼれます。そして、実はチラシには載ってないニューバージョンも登場します…!お楽しみに。

普段なかなか一緒に作品を見たり、作品をつくったりする機会が少ないご家族や、美術館がなんとなく遠い存在と感じるご家族にとっても気軽に参加できるプログラムとなっています。芸術の秋を家族で楽しめる「ファミリーDAY」へのご参加お待ちしています。

各プログラムの詳細は、ファミリーDAY 2024のチラシを下記よりダウンロードしてご覧ください。

https://www.fukuoka-art-museum.jp/event/146649/

(教育普及専門員 冨坂綾子)

2024年9月11日 09:09

福岡では9月に入ってもまだまだ残暑が厳しく、日中は気温が30度を超える日が続いています。それでも日が落ちる夕方頃になると風も涼しくなって、館外に出ると秋の虫の音が聴こえることも。そうして季節が移ろっていくのを実感すると共に、夏休み期間にこどもたちに向けて開催していた「夏休みこども美術館」の展示も9月1日で終了となりました。

この「夏休みこども美術館」は少しずつ形を変えながらも、1990年から続いている当館のなかでは老舗企画です。近年は一年ごとに古美術と近現代のコレクション展示室で場所をチェンジして行う“こどもギャラリー”(コレクション展)を中心に、関連行事としてワークショップや絵本を集めた“夏休みこどもとしょかん”などを開催しています。今年もこどもギャラリーの展示として、「道、その先には何がある?」を開催し、期間中には事前に参加を募って、来館してくれたこどもたちと一緒にワークショップとギャラリーツアーを行いました。このブログでは、その時の様子を少しご紹介したいと思います。

ワークショップ:「未来にむかって歩くなら?わたしの“くつ”をつくってみよう」

ワークショップを企画するにあたっては、展示テーマや作品とのつながりを大事にしながら内容を考えるのですが、アイデア出しの紆余曲折を経て、今年は「靴」を取り上げる事にしました。展示室の作品を鑑賞し、作品についてイメージや想像を膨らませた後に、館内のアートスタジオで紙や布、その他様々な素材を使って、各自が自分なりの創作に挑戦してみよう、という2時間ほどの企画です。ただし、制作する靴は、こどもたちがいま、普段に履きたい靴、ではなくて未来の世界を想像して、そこで履くならどんな靴を履いてみたいかをイメージして作るものです。7月と8月に1回ずつ、小中学生とその保護者の方にも制作に参加してもらい実施しました。

ギャラリーでは、絵に描かれた道、作品と出会ったこどもたちが、自分に引きつけて見るきっかけになる展開を、ということで道を歩く時に必要な物である靴の作品を選んで展示したので、まずはそれらをこどもたちとしっかりと観察しました。作品について、対話をしながら見ていると、何か気がついたり、興味が広がるきっかけがそれぞれの中で生まれます。展示作品には、絵画だけではなく実際の靴を使用した立体作品もあり、見ているうちに、段々自分も手を動かしてみたくなって、うずうずしてきている子はその雰囲気が伝わってきて、そうなるともう次は制作本番です。

制作に入ると、そこからは何をどう作りましょう、というルールはなく各自が考えて何でも自由にトライしてもらいます。素材を選んだり、小さな子は初めて使うカッターやグルーガンなど道具の使い方を聞いてやってみたりと取り組むうちに、いつしかスタジオは黙々と集中する空気も流れて、もう少し作りたい!という声もあるなか、あっという間に時間となりました。出来上がったものは「話す靴」や「履くと瞬間移動する靴」などそれぞれのアイデアがつまっていて、こどもも大人もいろいろな想像を巡らせ作ったものを、最後にお互いで紹介しあって終了となりました。

こどもを対象とした「ギャラリーツアー for キッズ!」

お盆を過ぎた会期の後半には一週間ほど、こどもたちと当館のガイドボランティアで展示を鑑賞する「ギャラリーツアーforキッズ!」を行いました。これは、ガイドのボランティアさんたちが開館日の毎日定時に行っている一般の方向けのギャラリーツアーを、こどもたち対象に開催するものです。ただ、少し興味を引き出す工夫をしたり、鑑賞者がこどもであるのに合わせて準備をして実施します。

対話をしながら作品鑑賞するのに、おとなでもはじめは戸惑う方も少なくないのですが、参加するこどもたちは学校で団体として来る時と違い、お互い初対面同士。緊張してしまうと言葉を発するのが難しくなってしまうこともあるので、初めて会ってすぐの大人や、知らない子と一緒にまわる中でも、リラックスして展示室で過ごし作品に向き合ってもらえるよう、担当するボランティアさんたちは事前に予行練習や打合せをしてこどもたちを迎えました。

ギャラリーツアーは同じ作品、同じガイドの問いかけであっても参加する人が変わるとどんな言葉が生まれ、どんな話が展開するかはその都度変わります。こどもたちも、回によって表情や動きなど反応は違いましたが、担当したボランティアさんたちは一緒にまわったこどもたちの様子を細かく観察して、最後の振り返りでは「実は自分も緊張もしたけど、思いがけないこどもたちの言葉を聞いたり、楽しそうな表情をした一瞬を見ると、こちらも充実感がありました」との感想を寄せてくれました。

今年の夏休みこども美術館は6月13日から2か月半ほどの開催期間でしたが、その間に展示室を訪れたこどもたちは、昨年に比べて大幅増となりました。もちろん、来館したこどもたち全員が夏休みこども美術館のために来た、ということではないでしょうが、福岡市美術館に訪れる方が増え、館全体に活気が戻ってきているのかなと思います。

最後に、こどもギャラリーの展示では今年の「道」というテーマから生まれる展開や広がりを、実際の収蔵作品にどう結びつけるかということ、そしてこどもたちにどんなことを伝えたいかということを考えて、展示室を次の3つの章に分けて構成しました。

「ちかくの道、とおくの道」(様々な道が登場する作品を集めた章。)

「いっぽ、にほ、さんぽ 歩いてみる」(道を歩くということから連想し、靴をテーマにした作品を紹介する章。)

「道、その先には何がある?」(道そのものをクローズアップし、象徴的に扱った作品で構成した章。)

会場に並んだ作品からそうした構成やテーマを全部くみ取って見てほしい、ということではないので、見たこどもたちの中にどんな印象や思い出が残るかは(あるいは、残らないかも?)わかりません。ただ、展示を準備するなかで作品を見ていて思ったのは、いずれの作品でもそこに描かれた道はどこからつながって、どこに向かって伸びるのか、「その先」は描かれていないということです。この夏の展示に来たこどもたちが、それぞれの先へ向かうなかで、いつかまた福岡市美術館で見た作品と出会うことがあったら、その時はどんな風に作品を見て何を思うのか、そんなことを想像する余韻も生まれた展覧会となりました。

(教育普及係長 髙田瑠美)

2024年8月31日 10:08

福岡市美術館には、展覧会や作品鑑賞を目的に訪れる人や市民ギャラリーに自作を展示しにくる人、レストランを利用したり散歩の途中で一休みする人など、国内外から毎日様々な人がやってきます。そして時には、お客様としてではなく美術館のことを学んだり、将来の仕事について考えるため、働く場としての美術館を体験しにやってくる学生さんもいたりします。今日はそんな、「インターンシップ研修生」としてこの8月に福岡市美術館に来てくれたある大学生のレポートをご紹介します。インターン生として新鮮な目で美術館について感じ、発見したしたことについて文章にしてくれました。

まだまだ暑い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

インターンシップで福岡女子大学より参りました鈴木です。本日は5日間のインターンシップを通して特に印象に残ったことを3つご紹介いたします。

① あまりにも技巧派 美術品の耐震対策

コレクションの古美術展示室では今月6日から新しく「華やかなる九州の桃山茶陶」をテーマにした展示が始まりました。それに伴い行われた展示品入れ替え作業の大部分は、展示品の耐震対策に費やされています。

美術館に行った際に、免震台と呼ばれる二枚重ねの板や、透明な糸に支えられた作品を見たことがある方も多いのではないでしょうか。これらも素晴らしい技術によって作られていますが、特に繊細な、驚くべき技術があるのです。

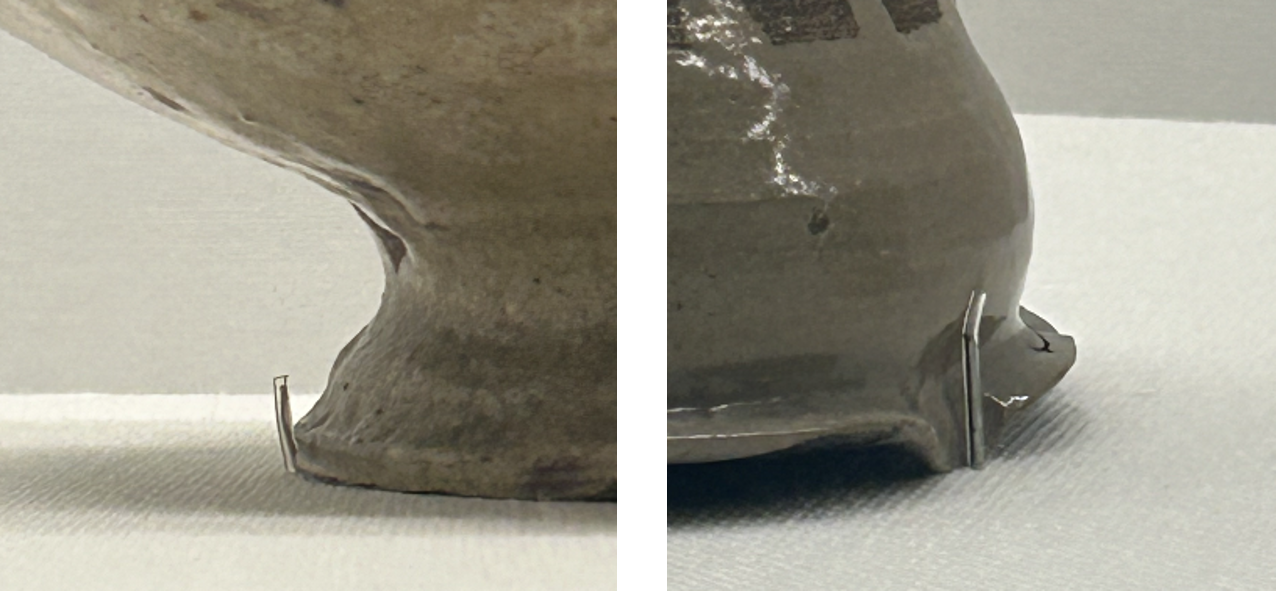

それが写真のこちら↓

《高取焼 斑釉透文手付台鉢》 《唐津焼 絵唐津草文柿蔕形向付》 (いずれも細部)

台に刺したピンだけで美術資料を固定する、どころか耐震性も付与するというもの。

写真左:外側に向かってピンを刺す→ピン上部を作品の形に合わせて内側に曲げる→カバーをかける

写真右:器の縁の丁度くぼんだ部分に内側に向かってピンを刺す→作品の形に合わせてピン上部を外側に曲げる

凄すぎませんか…?

写真右のピンの形を成形する作業風景を目の前で見させていただいたのですが、ピンを全て完成させた後に作品を置いたとき、あまりに綺麗に収まって思わず感嘆の声を漏らしてしまいました。もはやこれも作品の一つです。

これらの展示は9月29日(日)まで開催されています。

厳かな作品の数々と、作品を守る技術を是非ご覧になってください。

展示中の様子 《高取焼 斑釉透文手付台鉢》 17世紀初期 福岡市美術館蔵

展示中の様子 《唐津焼 絵唐津草文柿蔕形向付》 16世紀末~17世紀初期 田中丸コレクション 福岡市美術館寄託

展覧会情報:「田中丸コレクション 華やかなる九州の桃山茶陶」展

会期:2024年8月6日(火)~9月29日(日)

② 美術のセンス・オブ・ワンダー ギャラリーツアー for キッズ

教育が一番の未来への投資、とは自論ではありますが、つまりそれほど子ども時代が大切だということです。そもそも子どもは独自の豊かな感性を持っています。それをいかに伸ばせるかが、子ども時代にかかっているのです。

美術館ではそんな子どもに寄り添った、「夏休みこども美術館」の展示を見るツアーが開催されました。今年の展示テーマは「道、その先には何がある?」です。このツアーは対話型となっており、一つ一つの作品についてガイドさんと子どもたちが話し合います。

作品の中に何を見つけたか、なぜそれを選んだのか、どう感じたのか…じっくりと作品を味わう楽しさを知って、自分で得たその気持ちを大切にして欲しいですね。

夏休みこども美術館では、展示されている作品は、全て子どもの目線の高さまで下げて展示されています。大きなキャンパスに描かれた道は、子どもたちから見れば本当に目の前に繋がる道のように見えるでしょう。感性を育てる素晴らしい経験になったことと思います。

ちなみに、「センス・オブ・ワンダー」という言葉は、生物学者のレイチェル・カーソンが生前、子どものうちに自然にたっぷり触れることの大切さを説明する際に用いた、私の好きな言葉です。私はこの言葉を美術・芸術作品に対しても用いることができると思っています。

子ども特有のまっすぐで時に鋭い感性は、作品からのメッセージを吸収するのにピッタリでしょう。

展覧会情報:夏休みこども美術館2024「道、その先には何がある?」展

会期:2024年8月13日(木)~9月1日(日)

③ 正気ですか? 観覧料安すぎ問題

たくさんの魅力に溢れる福岡市美術館ですが、常設展示の観覧料はなんと大人200円、高大生は150円、中学生以下は無料…安すぎませんか!?

この安さ、来館者としては嬉しい価格ですが、運営部分を学ばせていただいた後ではなんとも言えません。世の中お金の話が出ないところは無いのです。しかし安さ故の足の運びやすさが、沢山の人の芸術に触れる機会を作っていることも事実でしょう。

福岡市美術館ではボランティアによるコレクション展示のガイドツアーも行われています。他にも、現在「キース・へリング展 アートをストリートへ」が行われている特別展示があります。こちらは別途追加の観覧料がかかりますが、2カ月ほどで内容が入れ替わり、年に何度も違う世界観を味わうことができます。

一人でもツアーでも、来月も再来月も、何度だって違う楽しみ方ができる福岡市美術館。

皆さんも是非足を運んでみてはいかがでしょうか。

最後になりましたが、インターンシップとして5日間たくさんのことを学ばせていただきました。大変貴重な機会をいただけたこと、心より御礼申し上げます。

福岡市美術館の益々のご発展をお祈りしております。

鈴木 心菜(インターンシップ研修生)