2024年7月10日 10:07

福岡市美術館は1979年に開館し、今年で開館45年を迎えます。実は、それより前の開館準備室当時にボランティア活動を開始しました。現在も143名のボランティアの皆さんが、ギャラリーガイドボランティア、新聞情報ボランティア、図書整理ボランティア、美術家情報整理ボランティアのグループに分かれて活動をしています。ボランティアの募集は5年に一度行っていますが、2024年は5年ぶりの募集の年です(7月16日から8月18日まで募集を行います)。そこで、今回のブログでは、当館のボランティア活動の一部を少しご紹介いたします。

当館のボランティア活動の一つとして、年に一度行っているのが、館外研修です。館外研修では、ボランティア活動を行う他館を訪問し、お互いの館のボランティア活動について情報交換をしたり、ボランティア同士の交流をしています。今年は久留米市美術館で開催しました。当日は少し雨が降っていたのですが、ひどくならなかったので一安心。久留米市美術館の正門をくぐると、噴水と鮮やかな花々が咲く庭園が、私たちを迎え入れてくれました。

正門からみた久留米市美術館。3月の訪問時に撮影したものです。

久留米市美術館では約40人がボランティアとして活動されているそうです。ボランティア同士の自己紹介が済んだあと、まず前半は、久留米市美術館のボランティアの皆さんが当日開催されていた「ちくごist尾花成春」展の作品を紹介してくださいました。作者について、また作品が描かれた背景などの解説をしていただきましたが、解説の際に資料を用いたり参加者に語りかけるような口調で話しておられ、驚くほどすんなりと内容が頭に入ってきました。

後半は交流会の時間です。久留米市美術館と福岡市美術館の職員がそれぞれの活動内容を紹介し、ギャラリートークの感想やお互いの美術館のボランティア活動について意見交換をしました。

久留米市美術館のボランティア活動紹介。

大きく盛り上がったのは、両美術館のギャラリートークの内容についてです。福岡市美術館では、ボランティアと参加者で作品について対話をしながら鑑賞を深める「対話型鑑賞」をしていますが、久留米市美術館では解説型のギャラリートークを行っているそうです。久留米市美術館のボランティアの方からは、福岡市美術館の対話型鑑賞に対して「時間がもつのか」や「実際に体験してみたい」という声が上がっていました。解説型と対話型で手法は違いますが、ボランティアの方々の活動に対する熱意は共通していました。

交流会の様子。

今回の研修が、ボランティアの皆さんにとって普段の活動を振り返るきっかけとなり、また今後の活動につながる有意義なものになればと願っています。

さて、上記の館外研修は当館のボランティア活動のほんの一部です。もっと知りたい、一緒に活動してみたいな、と興味を持ってくださった方は、ぜひ当館ホームページから募集についての詳細をご覧ください。(https://www.fukuoka-art-museum.jp/topics/137352/)

応募用紙のダウンロードも可能です。皆さまのご応募をお待ちしております。

募集期間:令和6年7月16日(火)~8月18日(日)必着

(福岡市美術館 教育普及係 姜知潤、﨑田明香)

2024年5月9日 09:05

タイトルを見て、何のことだろう?と思った方も多いと思います。これは、本年の国際博物館の日のテーマです。ICOM(国際博物館会議)によって5月18日は国際博物館の日と定められており、毎年異なるテーマが設定され、世界中のミュージアムでこの日にちなんださまざまな記念行事が実施されています。ちなみに2023年のテーマは博物館と持続可能性・ウェルビーイング(Museums, Sustainability and Well-being)でした。昨年のブログはこちら

毎年、国際博物館の日を記念し、福岡市では「福岡ミュージアムウィーク」を開催しています。本年は5月18日(土)~26日(日)に市内の18館を会場にさまざまなイベントが行われます。

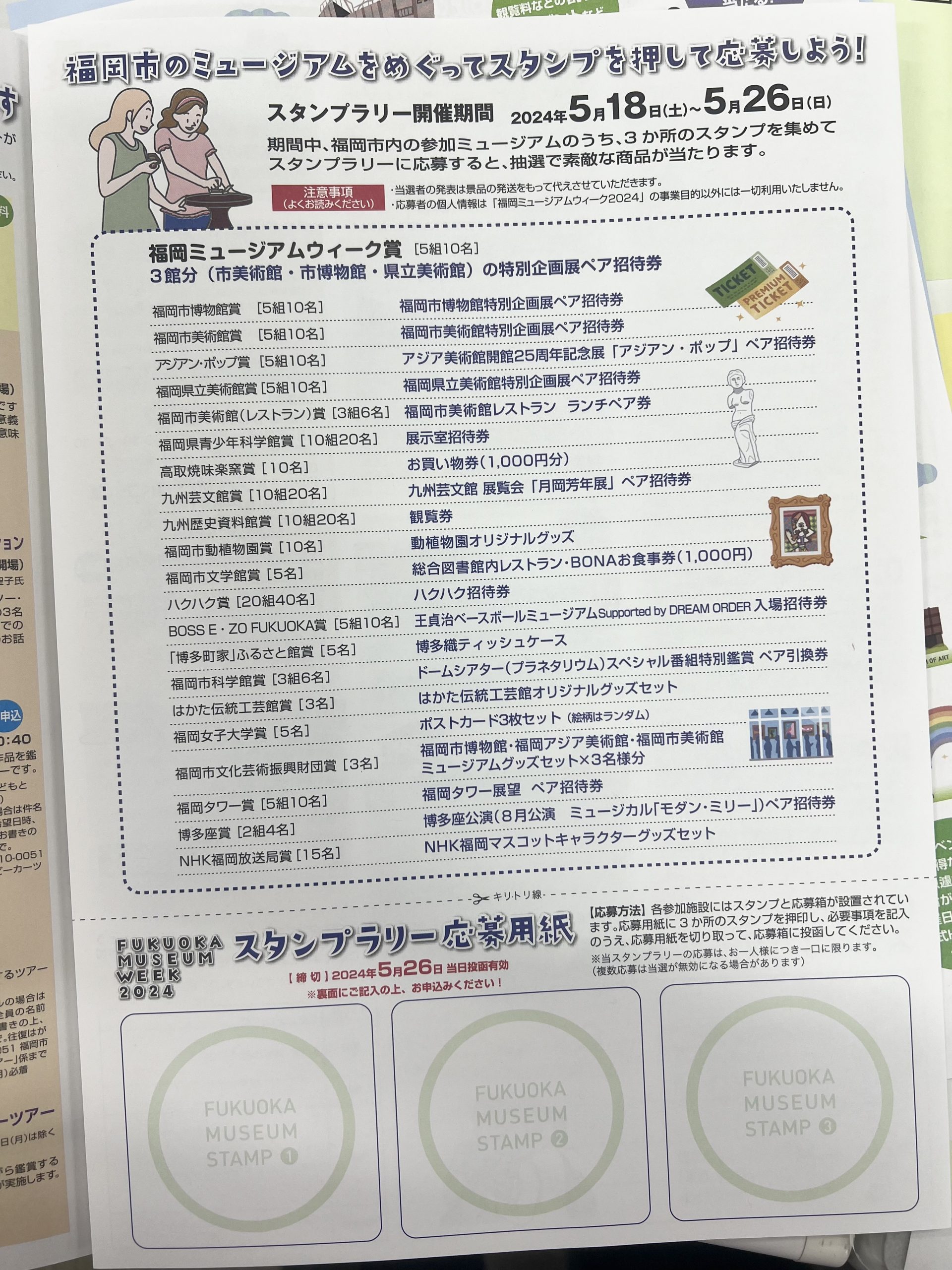

ミュージアムウィークのチラシ

当館でも、講演会、ベビーカーツアー、建築ツアー、ボランティアによるギャラリーツアーなどのプログラムを予定していますが、今回は市内18館で行われる「福岡ミュージアムウィーク」ならではの魅力を2つご紹介しようと思います。

まず1つは、コレクション展/常設展の入場無料です(ただし半額・割引の館もありますので詳細はHP・チラシ等でご確認ください)。「コレクション展て何?」「常設展はいつも同じでしょ?」と思うかもしれませんが、当館の場合は2、3か月に1度展示替えをして、展示内容を変えながら、多くの作品をご紹介しています。そして、このコレクション展こそ、美術館職員である学芸員の腕の見せ所。美術館に勤めていると「福岡市美術館の魅力は何ですか?」と聞かれることがよくありますが、その時、私は(きっと他の職員も)自信をもって「古美術から近現代美術まで幅広く所蔵しているコレクションです!」と話しています。当館の学芸課は古美術係、近現代美術、教育普及係という3係に分かれていますが、それぞれ専門分野を活かしてコレクション展示を行っています。

古美術のコレクション展示より「東光院のみほとけ」

近現代美術のコレクション展示

他の館に目を移すと、福岡市博物館ではあの「金印」が常設展で見られますし、福岡アジア美術館では開館25周年記念の「アジアン・ポップ」展も面白そうだし、福岡県立美術館や九州産業大学美術館もコレクション展無料なら行ってみようかな、なんて独り言になっていますが、ぜひ各館のコレクションを楽しんでいただきたいと思います。福岡市にこれだけたくさんの文化施設があることも、改めてすごいことだと実感します。

そして2つ目はスタンプラリーです。福岡ミュージアムウィークといえばスタンプラリー!とは言いすぎかもしれませんが、18館のうち3館のスタンプを集めて応募すると、抽選で素敵なプレゼントが当たるというものです。私が注目するのが、各館のスタンプ。実は、それぞれの館で準備している全くのオリジナルです。私も昨年こどもを連れて、スタンプラリーに参加したのですが「この館はこんなスタンプなのか!」と意外な発見と楽しみを見つけて、いつか全種コンプリートしたいと思ったのでした。

チラシにスタンプラリーの台紙がついています。

昨年、スタンプへの想いを熱くした私は、当館のスタンプを今年から新しいデザインにしました。これまで福岡市美術館はロゴマークのスタンプを使っていたのですが、今年からある作品をモチーフにしたスタンプになります!どうぞお楽しみに。ぜひ、スタンプを集めに、そしてコレクション展を楽しみに、5月18日~26日は福岡市内のミュージアムへ足を運んでいただけると嬉しいです。

(学芸員 教育普及係 﨑田明香)

2024年3月27日 09:03

毎年3月に65歳以上限定のプログラム「いきヨウヨウ講座」を開催しています。早いもので9回目となる今回は「のびのびアート鑑賞」と題し、ストレッチするときにうーんと腕を伸ばすように、心と身体を広げるようなプログラムをしたいと企画しました。その内容は、さまざまな感覚を使って作品鑑賞をし、自分の気持ちをことばや形で表現してみようというものです。

今回は60代から80代までの皆さんが参加してくださいました。偶然だと思いますが、お1人で参加された方がほとんどで、始まる前はすこし緊張した様子もありましたが、そんな中プログラムのスタートの時間です。はじめは、いろいろな感覚を使っての作品鑑賞。当館のコレクション展示から、選んだ作品を一緒に鑑賞していきました。

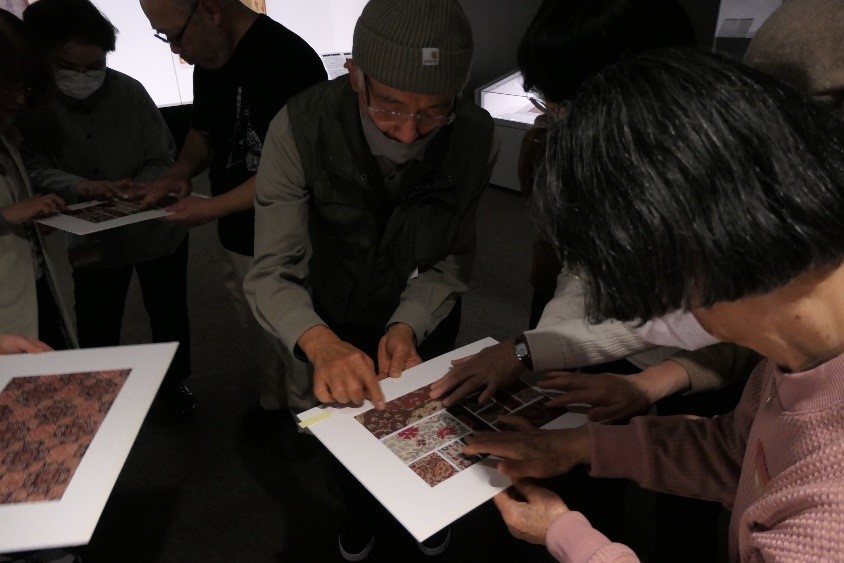

インド更紗を鑑賞

はじめに、古美術企画展示室の「アジアの染織」展(~4/21)から、インド更紗(さらさ)を1点選び、全員で鑑賞しました。いわゆる作品解説によって受動的に鑑賞をするのではなく、対話型という方法で、参加者は能動的にじっくりと作品を観察していきます。「ハートの模様がある」「結婚式で使われた布かな」「黒い部分が気になる」など、作品をよく観察し、発見を共有していきました。「触ってみたら、木綿のような手触りかな」「触ってみたい」という声があがったところで、教育研究資料として収蔵した、インド更紗裂(さらさきれ)の登場です。実際に鑑賞した作品と近い時代の裂(きれ)にやさしく触れてみると、それぞれ微妙に異なる肌触り。「木綿だけど、なめらかで絹のように感じる」など、皆さんいろんな感想を口々に言いながらその感覚を確かめ合いました。

触って手触りを楽しみました

次は近現代美術のコレクション展示室へ場所を移し、サルバドール・ダリ《ポルトリガトの聖母》を鑑賞しました。今度は香りがテーマです。作品に描かれたさまざまなモチーフを見つけたり、キリスト教につながる意味を発見したり、最後にキリスト教にまつわる香りとして、乳香(フランキンセンス)の香りを嗅いでみました。香りを楽しみながら鑑賞するのは初めて!という声に包まれ、皆さんも興味津々でした。

乳香のにおいを嗅ぐ参加者

最後はザオ・ウ―キー《僕らはまだ二人だ-10.3.74》を選び、「音」をイメージしながら鑑賞をしました。3作品目になると、自然とみなさんが作品から連想される「音」やその場面を、次々に表現してくれて、多様なイメージを共有しながら1つの作品を見ることができました。

「音」をイメージして作品を鑑賞

さて、ここで突然配布された1枚の紙。何だろう?と戸惑う参加者たち。ここからは、参加者1人ひとりに1つ作品を選んでもらい、その作品を見て考えたこと、浮かんできた感覚や気持ちをたくさんメモしてもらいました。このメモが、後半の制作活動へとつながります。

メモを書き込む参加者の様子

お茶とお菓子で休憩タイム

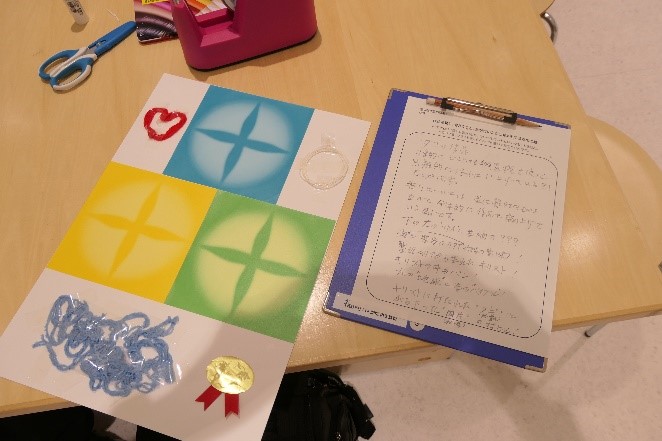

お茶とお菓子で休憩を挟んだら、後半は作品鑑賞をして広がった感覚を、表現する時間です。大人になるほど、自分の気持ち、内面をそのまま表現する機会って、少なくなるのかもしれません。メモに残した自分の言葉を見ながら、少し客観的に自分の気持ちをとらえ、それをことばや形にしていきます。さあ、どんな表現にするか、用意された素材を選びながら、各自考えていきました。

素材を見ながら、表現方法を考えます

真剣な表情で制作中!

自分の気持ち、内面という、形のないものを表現するということ。最初は「えー!」「できない・・・」なんて呟いていた皆さんも、最終的には、私たちがびっくりするような創造をしてくれました。談笑しながら、ときに真剣な表情で、制作に没頭する参加者の態度からは、作品を鑑賞して感じた自分の気持ちという、目に見えないイメージを表現しようという意欲が伝わってきました。

最後に、全員でお互いの作品を見せ合って、いきヨウヨウ講座は終了です。アンケートでは「とにかく“いきようよう”とした気分になって楽しませてもらった」「他の人と話が出来たことが楽しかった!」「作品を見て、人それぞれ感じ方が違う事が大変おもしろく、気づきがたくさんあった」などの声が寄せられました。

メモと制作した作品

お互いの作品を見せ合いました

美術館で仕事をしていると、つい利用者を「高齢者」など属性で一括りにしてしまいがちですが、きっと次回の「いきヨウヨウ講座」を企画するときには、今回参加してくださった皆さんのことを思い出すでしょう。届けたい相手のことをイメージしながら「いきヨウヨウ講座」をこれからも継続していきたいと思います。

(学芸員 教育普及係 﨑田明香)