2022年9月29日 12:09

9月3日(土)から開催中の特別展「国宝 鳥獣戯画と愛らしき日本の美術」。27日(火)から後期展示が始まりました。

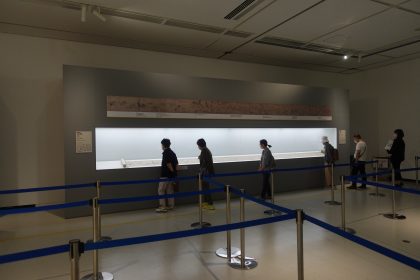

《鳥獣戯画 乙巻》(京都・高山寺蔵)展示風景

前期では、《鳥獣戯画》の甲・丁巻を展示していましたが、後期からは乙・丙巻をご紹介いたします。(10月4日(火)からは場面を変えて展示します。詳しい展示場面についてはこちら

(https://www.fukuoka-art-museum.jp/uploads/chojugiga_scenechange.pdf)

「ウサギ、カエル、サルが出てくる有名な甲巻は展示されていないんでしょ?」なんてお思いのあなた。本展のみどころは鳥獣戯画だけではありません!(もちろん、「鳥獣戯画」もご覧いただきたいですが)ということで、今回のブログでは鳥獣戯画以外の出品作品の魅力をご紹介いたします。

黒田家と動物

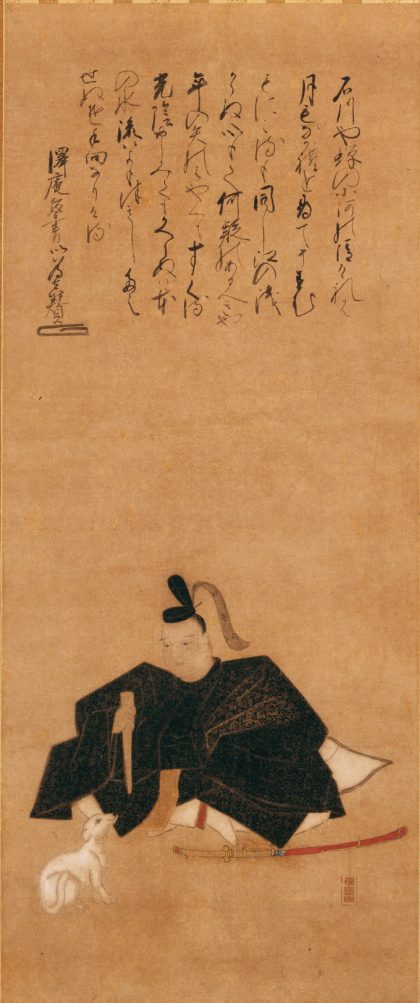

本展では、鳥獣戯画にちなんで動物を表した美術作品を数多く紹介しています。中でも私が関心を持ったのが、福岡の人びとがどのように動物を表した作品を楽しんでいたのか?ということ。そこで、福岡藩を治めていた黒田家に関わりのある動物関連作品及び資料を調べてみることにしました。まず、ご紹介したいのが《黒田忠之像》です。福岡藩黒田家第二代藩主・忠之(1602~1652)の肖像画で、白い犬と視線を交わすように描かれるのが特徴です。

狩野探幽筆《黒田忠之像》(福岡市美術館蔵)

殿様の肖像画といえば、武具甲冑に身を固めた勇ましい姿や、貴族の正装である束帯姿で威儀を正した様子で描かれる場合が多いです。こうした一般的な肖像画とは大きく異なる本作がどういった経緯で描かれたのか、ついつい妄想が膨らんでしまいます。「オレの肖像画はこの犬と一緒がいい!」「見つめ合っているところを描いてくれ!」などなど、絵師に注文をつける忠之の様子が目に浮かぶようです。残念ながらこの妄想を裏付ける資料は全く見つけることができていません。ですが、忠之がこの犬に深い愛情を注いでいたからこそ、本図のような作品が生み出されたのではないでしょうか。

妄想ついでにこの犬についてもう少し見て見ましょう。

《黒田忠之像》(部分)

そこまでリアルに描かれてはいませんが、垂れ耳にシャープな顔立ちというのは、例えば、イタリアングレーハウンドのような洋犬の姿を思わせます。「江戸時代に洋犬なんていたの?」なんて声が聞こえてきそうですが、当時、洋犬は唐犬とも呼ばれ、外交や貿易を通して海外からもたらされていました。忠之をはじめ、黒田家の藩主たちは、海外との窓口であった長崎の警備を任されていた関係で舶来の動物に接する機会は多かったようです。忠之の時代に黒田家で唐犬(洋犬)が飼育されていたのかどうか、やはり、資料がなく不明と言うほかありません。ですが、忠之よりは時代が降るものの、ある時期より黒田家で唐犬が飼育されていたことは確かです。

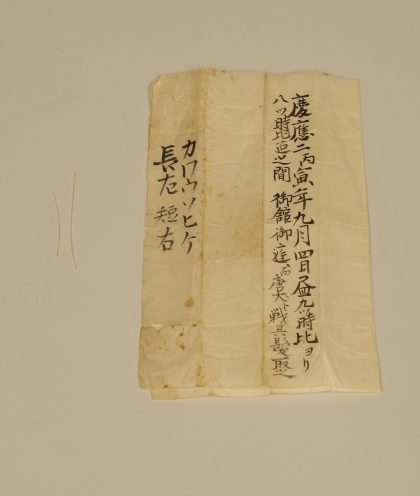

それを物語るのがこちらの《カワウソのヒゲ》。

《カワウソのヒゲ》(福岡市博物館蔵)

かつて、福岡藩士の子孫のお宅に伝来したもので、現在は福岡市博物館に所蔵されています。このヒゲの包紙には発見の経緯が記されており、慶應2年(1866)の9月4日、昼の12時から14時の間頃に福岡城の庭で唐犬とカワウソが戦って採取されたそうです。

福岡城の庭とは、地図にもお示ししている通り、福岡市美術館からもほど近い、舞鶴公園三の丸広場と思われます。

福岡城周辺の地図。赤枠の外側はかつてはお城を巡るお堀でした

どうです?だんだんと他にどんな動物についての作品があるか気になってきたのではないでしょうか?あとはどんな作品が展示されているか、ぜひ美術館にいらしてご覧いただければと思います。そして、展覧会場で動物たちをご覧いただいたあとは、広場にもお立ち寄りいただき、動物たちでにぎわっていたかつての様子に想いを寄せていただければ幸いです。

宮田太樹(福岡市美術館 学芸員)

2022年5月1日 08:05

開催中の特別展「ミナ ペルホネン/皆川明 つづく」は、もうご覧になりましたでしょうか。ミナ ペルホネンは、デザイナーの皆川明さんが1995年に立ち上げたファッションブランドです。今回の特別展は、オリジナルの布地や、創作の裏側を示す資料を展示して、ミナ ペルホネンのこれまでの歩みとこれからを体感できるものです。

本展の関連イベントとして、4月12日から14日までの3日間、皆川明さんが美術館2階ロビーで公開制作を行いました。本ブログでは、この期間の制作の様子について紹介し、見学しながら感じたことを書きたいと思います。

今回皆川さんが選んだ支持体は、3m×6mのキャンバスです。2階のロビーに突如として現れた白い画面は、とても大きく感じます。朝のロビーはとても静かで、これからどんなふうにこの画面が変わっていくのか、見ている側も少しドキドキです。

毎朝9時30分。黒い半袖シャツを着た皆川さんが画面の前に立つと、空気が動き出します。ミナペルホネンの田中さん、川村さんがアクリル絵の具を出したり、パレットを洗ったりとアシストしながら進んでいきます。制作の途中では、お客様と皆川さんがお話することもあり、非常に穏やかな、でも緊張感もある時間が流れていました。

一手目はどんな線から始まるのか…と見ていて、意表をつかれたのが、水の使い方でした。注ぎ口がとがったプラスチックの容器(いわゆる洗浄瓶)を使って、弧を描くように画面に吹き付けていきます。容器は柔らかいプラスチックでできているので、手の力加減に応じて水が出てきます。色はもちろん着きませんが、ここにアクリル絵の具を重ねることで、絵具はじんわりと滲み出し線と面を作り出します。淡い黄色、緑がつぎつぎと書き足されて、円弧に様々な表情が生まれます。後ほどお話をお伺いすると、予測できない要素を入れたかった、とのこと。勝手ながら単色のドローイングを予想していた私にとっては、コントロールできない要素を取り込んでいく様子がとても新鮮でした。

ここから画面は、つぎつぎと表情を変えていきました。初めに展開したのは、山の稜線のような、動物の背中のような円弧のつらなりです。皆川さんは、身長よりも高い画面に対し、上下左右に動きながら、脚立を使って軽やかに色を置いていきます。この時、画面から離れて全体を見ることは少なかったように思います。脚立を片手で支えジャンプするように筆をおいていく様子はさながらアスリートのようでした。

少し時間をおいてまた観察すると、10センチほどの線が散りばめられました。微妙な色のコントラストを持ったこの線が、エネルギーの気配のようなイメージに見えて、画面全体がそよそよと動いているように見えてきます。この3日間、初日、2日目のお天気は最高気温20℃を超す快晴でした。福岡の景色や光や風は影響したのでしょうか?

出来上がった作品についてお話していて感銘を受けたのは、その日に何を描くかは全く決めてない、とおっしゃっていたことでした。私が作る側だったとしたら、手を動かす中で方向性が見えてきたら、仕上げたときの姿をなるべく早いうちに決めてしまいたいと思ってしまいます。効率や期限を意識するからでしょう。しかし、皆川さんは、それを限定しないようにしているようでした。自分が何を描くかを決めずに画面に向かい、描き始めるうちに、色や形が立ち上がってくるとおっしゃるのです。もちろん経験に裏打ちされて、描く行為に迷いはないのですが、効率を意識しないことによって、見る人に様々なものを想い起こさせるイメージの豊かさにつながっている気がしました。見ているお客さんとともに過ごした時間もまた、絵の中に織り込まれているのでしょう。

最終日は、濃い紺色、水色、ピンク色が描き足されました。タッチや彩度が異なるので、この部分に自然と目線が集まります。これは、見る人にとっての絵の入り口だとのことです。

はじめは大きく見えた画面ですが、皆川さんが描きこむことによって絵に豊かな広がりが生まれ、作品のサイズをあまり意識しなくなっていきました。いわゆる絵画空間に引き込まれ、四角いフレームは視界から消えます。完成した作品には、「unreachable landscape」というタイトルがつきました。“たどり着かない風景”とは、心の中にももうひとつの世界がある、と考えている皆川さんの考え方ともどこかリンクしているタイトルです。

完成した作品は、現在特別展示室でご覧いただけます。展示室内の「種」のゾーンに設置された皆川さんと建築家の中村好文さんの共作による宿「shell house」からの風景として、ロビーで見るのとはまた別の表情を見せています。

「ミナ ペルホネン/皆川明 つづく」展は、6月19日まで開催中です。ぜひ直接ご覧ください。

(近現代美術係 忠あゆみ)

2022年1月30日 15:01

ゴッホ展会期も残すところ1か月足らずです。本当にたくさんの方々にお越しいただいており、ゴッホの力を確かに感じています。

毎日思っているのは、無事に会期を走り抜けたい、ということです。多くのお客様でにぎわって嬉しいです。美術館に足を運んで下さるお客様の様子を見ていると、なんだかこちらもつられてうきうきしてきます。しかし、安全に開催することは何よりも優先。状況をよく見極めながら「密」にならないように慎重に運営しています。

展覧会の準備にあたっては、コロナ禍であることがやはり大きなハードルでした。今回のゴッホ展では、クレラー=ミュラー美術館、ゴッホ美術館、オランダの二つの美術館から作品をお借りしています。展示にあたっては、作品の輸送と展示に付き添う専門家(クーリエ)の立会いが必須でしたが、海外からの渡航にあたっては、さまざまな制約がありました。隔離・PCR検査を経て、なんとか来日が叶ったことによりクーリエ立ち会いのもと展示することができ、ほっと胸をなでおろしました…。すべての作品が展示し終わったときには、自然とその場にいる全員が笑顔になりました。

展覧会が開幕してからの共通する目標は、足を運んでくださる皆さまに、快適に楽しんでもらうことです。少しでも展覧会を快適に見てほしいな…と、毎日会場に溜まる埃を払うのが、担当学芸の最近のルーティンワークです。

もう一つ、毎日思っていることがあります。それは、なぜ、多くの人がゴッホに魅せられるのか、ということです。歴史を辿れば、日本での最初のゴッホ・ブームは100年前にさかのぼります。1910年に創刊した雑誌『白樺』にたびたび特集されたゴッホは、複製図版、伝記や手紙を通して親しまれていました。人生を賭して創作に打ち込み、ときに狂気を帯びながらも作品を作る…という芸術家のイメージが、100年前に定着しているからこそ、私たちは無意識にゴッホを身近な存在だと考えてしまうのかもしれません。なんだか放っておけない親戚のおじさんのような。

しかしながら、それだけが人気の理由とは思えません。その理由は、ぜひ展示室で確かめていただきたいのですが、1月15日に講演会をされた作家の原田マハさんの言葉に、ヒントがあるかも知れません。原田さんは、「トランスクリエーション」をキーワードに、ゴッホについてお話しして下さいました。「トランスクリエーション」とは、ある創作物が別の誰かを刺激して、次の創作へとつながっていくこと。ゴッホの場合は、その時々に出会った未知の文化(例えば浮世絵)に触発されながら、自分だけの画風を模索して、様々なタイプの作品を残しています。

もしかすると、ゴッホの魅力は、「トランスクリエーション」へと見る人を揺さぶるところなのではないでしょうか?ゴッホはこれまでに、多くの人々を触発し、20世紀以降の芸術家たちのインスピレーション源になりました。ゴッホの作品は、それ自体がトランスクリエーションの軌跡であり、トライ&エラーの痕跡が見え隠れします。時に拙く見える筆跡に、見ている私達は背中を押され、目が離せないのかもしれません。

大濠公園に出ると、芸術的な配置の藻が並んでいました。

(学芸員 忠あゆみ)