2021年10月14日 13:10

もう18年も前のことですが、福岡市美術館から採用通知をいただいた時のこと。お世話になっていたあるミュージアムの学芸員さんから、こう言われました。「シビか、うらやましいなぁ~!あそこには松永コレクションがあるから、どんなことでも出来るよ」。また他の先輩は「シビに入ったら、松永コレクションの勉強から始めることになると思うけど、いいモノが沢山あるから楽しいだろうね」と。私は実感しました。「松永コレクションって、やっぱりそんなに凄かったんだ!」と。

学生の時から福岡市美術館の松永記念館室には時々観覧に来ていたので、松永安左エ門という偉人の存在は知っていましたが、そのコレクションの質の高さと規模の壮大さに驚いたのは2001年の秋に開催された没後30年記念特別展「松永耳庵コレクション展」でした。鑑賞後、杖をついた松永翁の写真と照らして「このお爺さんがひとりで蒐めたのか…」としみじみ感じ入ったものです。所属していた美術史研究室でも話題になっていて、教授は「あの展覧会は、シビで立ち上げてトーハク(東京国立博物館)に巡回するという、地方が主体で中央に回した展覧会なんだ。そのことがどれだけ凄いことか、学芸員を志すなら、その点にも注目してみると良いよ。」とおっしゃっていました。

その展覧会を企画された尾﨑直人さんは学芸課長として、副担当の岩永悦子さんは主任学芸主事(現館長)として、新米学芸員の私を親身になって育ててくれました。

あれから、はや18年、出来が悪くて期待に沿えないことばかりであることはさておいて、2ヶ月に一度テーマを変えて展示替えする松永記念館室の企画内容を考えることは、この上なく贅沢な日常的トレーニングであり続けています。選び抜かれた食材を調理して魅力的なコース料理を作ることに似て、優品の数々からテーマを考え、作品を選定し、満足度を高める効果的な並べ方を模索するという、展示企画における一連のプロセスを幾度となく繰り返すうち、眼は鍛えられ、展示を作るスキルもずいぶん向上したことを実感します(どこがやねん!と思われるかもしれませんが、そう言い切れる自信くらいついていないと、バチが当たるというものです)。また、松永さんの著書や、茶事の様子を記録した文献を読むにつけ、茶を生活そのものとしていった大茶人の横顔を垣間見ては、尊敬と親愛の念を新たにしてきました。

*

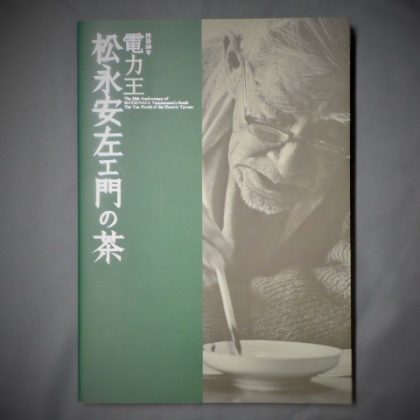

閑話休題。松永さんの没後50年を迎えた本年、20年ぶりとなる回顧展の企画担当を務める光栄に浴しました。展覧会名は、…ズバリ「電力王・松永安左エ門の茶」。… 没後30年展とは、同じ松永コレクション名品展であることに違いはないのですが、何らか切り口を変えて松永さんを顕彰したいという思いから、次の2点を重視しました。

①福岡時代の松永安左エ門の功績を紹介する。

②作品は茶会等でのエピソードを主体に構成する。

①については、日頃お客様からよく受ける「なぜ、壱岐出身で、東京で活躍し、小田原で亡くなった松永さんのコレクションがシビに?」という質問にお答えするためのものです。これには様々な事情や経緯があるのですが、端的にいえば、松永さんが「電力王」と呼ばれる実業家として躍進する、その足掛かりとなったのが福岡であったからです。事実松永さんは自著の中で「何しろ博多は私が実業人としての発祥の地である。…福博電車の昔から後に東都財界に立つまで、私を実業人として育んでくれたのも博多」(『淡々録』(経済往来社、1950年)115-116頁)と述懐しています。本展ではプロローグとして「福岡から電力王へ」と題し、福岡時代の松永さんの功績を物語る資料を紹介しています。私もこのあたりは知っているつもりで殆ど知らず、壱岐松永記念館、福岡市博物館のご担当、そしてアーキビストの益田啓一郎さんに種々ご教示をいただきました。

②については、近年来取り組んでいる仰木政斎『雲中庵茶会記』の翻刻をはじめ、松永さんの茶事に関する諸々の記録に基づいて、実際に茶事で用いられた道具の組合せを再現するような、エピソード主体の展示構成を試みました。この取り組みについては以前ブログで書いた(松永耳庵の茶、その再現に挑む)のですが、今展ではその成果を出来る限り反映しました。

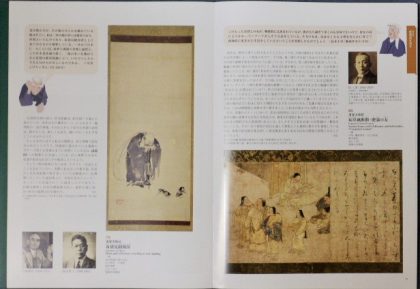

茶人としての松永さんの様子を伝える逸話や記録は多く存在します。用いられた茶道具や美術品も東京国立博物館と福岡市美術館をはじめ、多く現存しています。それらの情報を整理し照合することによって、松永さんの茶の光景は少しずつ鮮明となって私たちの眼前に蘇ってきます。本展覧会の第1章「茶の湯三昧-柳瀬山荘時代」と第2章「電力の鬼の茶-老欅荘時代」においては、松永コレクションの茶道具の名品の数々を、茶事を中心とするエピソードに基づいて展示構成しました。出品リストを作る過程では、無数のパズル片が一つ一つ繋がっていくような喜びと愉しみを噛みしめました。ただ、パズル片の数には限りがあって、全景を映し出すことは出来ようもありません。しかし、ある作品の実用事例が判明することで、席主松永さんのもてなしの心に接するだけでなく、その時その作品の魅力を享受した人々が見て、手に取って、感想を語らったひとときを、今になって私たちが良くも悪くも追体験できる機会を与えてくれます。

このように、少しでも、松永さんの茶席に参加したような気分を味わっていただければと思うのですが、第2章のあるコーナーでは、松永さん愛蔵の名碗《黒楽茶碗 銘次郎坊》の手取りを体感していただけるハンズオン展示も行っています。3Dプリンタに加え、陶磁器修理の職人さんの技術によって、形はもとより、重さも、質感も忠実に再現した抜群の完成度を誇るレプリカです。実物は、どうしてもガラスケース越しにしお見せすることしか出来ません。しかし、これを手にとって微妙な凹凸に指がフィットする感覚を味わっていただける方法はないかと考えて製作しました。じつは数年前には完成し、新聞記事にも取り上げていただいた※のですが、新型コロナの影響もあって表舞台に出せぬままでいました。今回、初めての登場です!

※窪田直子「さわれる美術鑑賞 名茶碗、レプリカで重みを体感」(日本経済新聞夕刊2020年11月17日)

第3章「愛蔵品を語る」は、松永さんに作品解説をしていただくというコーナー。松永さんは多くの著書の中で、愛蔵品について語り、小気味よく明解な解説を披露しています。宮本武蔵の傑作《布袋見闘鶏図》(重美)、《病草紙断簡・肥満の女》、尾形乾山《花籠図》といった重文の名品もここで登場します。最後の第4章「松永記念館の華」では、松永さんが自身の美術館「松永記念館」の設立を構想して蒐められた古美術の優品がズラリとならびます。ガンダーラ仏、飛鳥仏、新羅仏といった様々な仏教美術をはじめ、茶道具以外の日本・アジアの陶磁など、展示の最後を華々しく締めくくります。

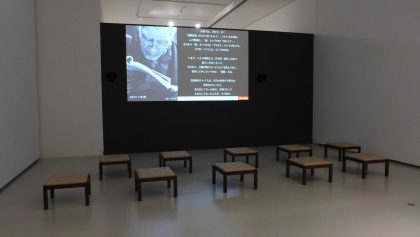

この第4章に足を踏み入れた辺りから、滔々と何かを語る翁の声が聞こえてきます。そう、松永安左エ門の肉声です。出口を出てすぐに設けたブースで、貴重な松永さんの肉声音源を公開しているのです(15分の音源をリピート再生)。音源は1950年、松永翁74歳の時、電力再編成の主導役に抜擢されて数ヶ月を経た頃、NHKラジオ番組に出演したときのものです。「電力の鬼」と呼ばれる大活躍をする直前で、電力再編成と茶道について力強く語っています。NHKサービスセンターの協力により、今展会期中に限り公開が許可されました。このコーナーに限っては入室無料です。貴重な機会をお聞き逃しなく!

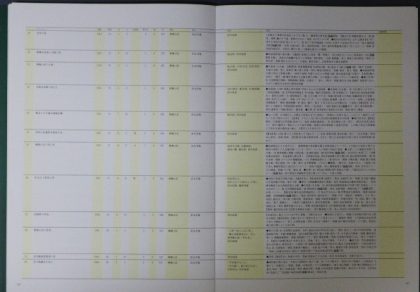

もちろん図録も作りました。本展の全てを152頁におにぎりのようにギュっと詰め込んだ一冊です(税込2,200円)。戦前、戦後にわたる松永さんの茶事の内容を整理した一覧も掲載しています。それぞれの作品解説も出来るだけ詳細に書くことを心がけました。茶の湯に親しんでいる方はもちろん、作品を個別に鑑賞し理解を深めたい方にもきっとご納得いただけるものと思っています。

会期は11月21日(日)まで。ご来館お待ちいたしております。

そうそう、本展の出品作品117件のうち、当館と、姉妹館である福岡市博物館の所蔵品についてはほぼ全て撮影オーケイです。興味深いモノを見つけられたら、どうぞ撮影して下さい。そしてSNSなどでご紹介いただければ幸いです。

(主任学芸主事 古美術担当 後藤 恒)

2021年5月3日 14:05

4月29日、「高畑勲展 日本のアニメーションに遺したもの」(以下、「高畑展」)が開幕しました。日本のアニメーションシーンを牽引しただけでなく、広く映画ファンをも魅了してきた高畑監督の業績を、ほぼ網羅する内容です。初めて監督を務めた「太陽の王子 ホルスの大冒険」(1968年)、テレビアニメ「アルプスの少女ハイジ」(1974年)、晩年の大作「かぐや姫の物語」(2013年)などは、高畑監督の代表作としてご存知の方も多いだろうと思います。

各作品の制作過程をしめす、企画書、絵コンテ、動原画、セル画、などのほか、本展の見どころは高畑監督が遺していた大量の未発表資料です。特に「ホルスの大冒険」のコーナーの制作過程を詳細に示す大量のメモ、スケッチなどは必見です。そこには、宮崎駿、大塚康夫、小田部羊一、森康二といった、稀代のアニメーターたちの筆跡を伺うこともできます。アニメに興味はあっても高畑アニメには通じてない、という若い世代の方こそ、是非本展に触れて、クリエーションすることの大変さとそれを支えた情熱のすごさを実感してほしいと願っています。

この「高畑展」は、2019年7月2日に、東京国立近代美術館で開幕し、翌2020年岡山県立美術館へ巡回しました。当初はそこで終わりだったのですが、巡回延長が決まり、当館への打診がありました。私は「そんなめぐりあわせもあるのか」と不思議な気持ちになりました。というのも、当館では、私自身が企画者の1人として他の5館の学芸員たちと企画開催した「富野由悠季の世界」を2019年6月に立ち上げていたからです。

つまり、この2展覧会は同時に企画準備が進行していたわけなのですが、私がそれを知ったのは2019年1月ごろだったと記憶します。

「機動戦士ガンダム」の総監督として知られ、現在では高畑監督、宮崎駿監督と並ぶアニメ界の巨匠と目される富野氏ですが、「アルプスの少女ハイジ」では、富野監督は高畑監督の元で絵コンテを担当していたのです(その一端を高畑展で見ることができます)。彼にとり高畑監督はいわば師匠格の存在。その2人の展覧会が、場所こそ離れているものの、ほぼ同時に開幕したのです。早速東京の「高畑展」を見に行きました(笑)。資料の展示方法やアプローチなどの類似点もあれば相違点もあり、興味深く観覧。アニメーションに限ったことではないですが映画の「完成品」をしっかり鑑賞することは重要なのですが、「研究」となれば、映像のみを見ているだけではわからない、監督の演出意図、作品に込められたメッセージなどを、普段は見ることのない文字資料やスケッチなどから読み取り、そしてそれを展示に落とし込まなければなりません。その大変さがわかるだけに、「高畑展」を準備されたスタッフの方々にはシンパシーを感じていました。さらに、両展覧会はそろって2020年度の「日本アニメーション学会特別賞」を受賞しました。

その展覧会を、当館で開催できることになったことは、偶然とはいえ、なにかのめぐりあわせなのではないか、と思わずにはいられません。そのめぐりあわせついで、ではないですが、6月20日には、富野監督を当館にお招きし、高畑監督についてお話をしていただくトークイベントも企画しました。

「富野由悠季、『赤毛のアン』を見ながら高畑勲を語る。」福岡市美術館(fukuoka-art-museum.jp)

このところ、当館以外でもマンガ・アニメの展覧会が目白押しとなっていますが、この分野の展覧会も、「質」を問う段階に入ったのではないかと思います。「美術館でアニメなんて」と思っている方にこそ、高畑展をお勧めしますよ! そして、展覧会を見終わったらぜひ、DVDなどで気になる作品の視聴をしてみてください。きっと見方が変わります。

高畑勲展会場写真(「アルプスの少女ハイジ」のコーナー)

(学芸係長 近現代美術担当 山口洋三 )

2020年10月28日 11:10

10月17日より「藤田嗣治と彼が愛した布たち」展が開幕しました。

2016年、2018年と生誕、没後の周年が続き、立て続けに藤田嗣治の大規模な回顧展が他都市で開催されましたが、本展は主要作品を総覧する回顧展ではなく、「布」というテーマで藤田の作品を再照射するという、いわば「各論」に入る展覧会です。運営部長・学芸課長の岩永悦子が長年の染織研究の成果から藤田の作品を見直すという視点と趣旨に賛同いただき、コロナ禍にも拘らず本展には国内外の所蔵美術館、所蔵家のみなさんが貴重な作品貸し出しに応じてくださいました。福岡では中々見る機会のない戦争記録画も1点出品しています。つまり各論と言っても藤田の主要作品はほぼ網羅していますので、「藤田の作品に触れるのは初めて」というお客さんにも十分楽しんでいただけると思います。

私は、今回岩永部長をサポートする役で、広報物、図録の作成に関わり、関東地方の美術館、所蔵家を訪問して出品作品の集荷をしました。

藤田嗣治は作品だけでなくその存在自体に興味を持っておりましたので、スケジュール逼迫^^の中楽しみながら仕事を進めました。

本展のテーマと少しズレますが、私は、藤田は「現代美術のスター作家」の先駆ではないかと思っています。

「藤田嗣治(レオナール・フジタ)」と聞いて皆さんどんなイメージが浮かびますか。

乳白色の画面に描かれた裸婦?確かに。ではその中で特定の作品が思い浮かびますか?(多分そこは曖昧)

猫を抱いた丸メガネ、オカッパ頭の姿も同時に思い出すのでは?

実際その姿で描かれた自画像も今回出品していますね。

自分にしかできない技法で描く作品をトレードマークにして、服装や容姿まで自作した藤田に、例えば岡本太郎、草間彌生、横尾忠則、そして村上隆といった戦後か現代にかけての著名美術家の姿を連想するのはさほど的外れではないのではないでしょうか?さらにここにはサルバドール・ダリやアンディ・ウォーホルといった海外の美術家を加えてもいいでしょう。彼・彼女たちは、誰も真似ができない作品とともにその容姿のイメージがついて回ります。「作家そのもの」が作品。20世紀以降マスメディアが発達し、美術が大衆化していく中で美術家も「著名人」となっていきます。するとその人物像が注目を集め、ちょっとした発言や行動すら価値を持ち始めます。また若い美術家も藤田に注目。実際藤田は若い世代の才能にも注目し、海老原喜之助や岡田謙三を指導し、吉原治良や桂ゆきの才能を認めています(10/27から近現代美術室Aで開幕した「藤田嗣治と関わった画家たち」も合わせて是非ご覧ください。藤田の人たらしぶりがよくわかります)。

「セルフ・プロデュース」も現代の美術家として生き残って行くための重要な能力となっていったのです。

国の要請に従って多数の戦争画を渾身の力で描き、結果画家仲間から戦犯画家の汚名を着せられ、フランスに再度渡って国籍を変え「レオナール」と名乗るようになったことはまさか計算づくではないでしょうが、フランスと日本を股にかけての活動を振り返って見ると、その立ち振る舞いはあまりに劇的です。そして日本から持ち出した多数の染織品が終の住処に残されていたことを本展で知るとき、「画家は死んでからが勝負」という村上隆の言葉の深い意味を思い知るのです。

(学芸係長 近現代美術担当 山口洋三 )