2019年11月19日 11:11

1階の松永記念館室で、毎年恒例の「秋の名品展」を開催中です(12月1日まで)。当館所蔵の松永コレクションの中から、秋から初冬の時節に相応しい「名品」を展示紹介しています。

ご存じの通り松永コレクションは大半が「名品」といえるものである上、季節感を重んじる茶の湯の世界で用いられた美術品が多いので、出品作品の選定にあたって困ることは殆どありません。しいていえば、出品候補が多すぎて20点以内に絞り込むことに頭を悩ませることであり、球界一の選手層の厚さを誇るソフトバンクホークスのスタメンを決める首脳陣の苦労を想う時でもあります。それにしても、こんな贅沢な出品作品選定に携わることが出来る幸せを感じずにはいられません。

さて問題は、作品選定を終えてからです。本当の難しさはここからです。リストアップした名品群をどのような順番で並べるか、という問題です。これが実に難しい。すべて名品なのだから、ただ並べるだけでいいのでは?というわけにはゆきません。長距離打者をただ9人並べるだけで最強打線が成り立つわけではないのと同じです。シンプルに絵画、書、彫刻、工芸というジャンルに分けて並べるやり方は無難です。しかしそれは、ジャンルという枠にはめ込むことで、ひとつの作品がもつ魅力が、隣の作品がもつ魅力によって相殺されてしまう勿体なさもはらんでいるのです。

「燃えよドラゴンズ!」の歌詞にあるように、一番打者が塁に出て、二番打者が送りバント、三番打者がタイムリー、四番打者がホームラン…といった理想の流れと同様に、ひとつの作品がもつ魅力が、次の作品の魅力につながり、さらに次の作品を引き立てる。そんな魅力の連鎖を生む、全体としてバランスのとれた名品展こそが、理想の名品展であると思っています。それを実現するためには、最初にリストアップした作品を何度も入れ替えることも必要となります。本展では茶の湯の世界をベースにして、出品リストと展示プランを考えました。

本展の四番打者?それは他ならぬ尾形乾山筆《花籠図》(重要文化財)です。まずは四番打者に良い仕事をしてもらうため、そしてスタメン全員が輝けるよう、精一杯組みました。会期も残りわずかですが、ご高覧いただければ幸いです。

(主任学芸主事 古美術担当 後藤 恒 )

尾形乾山《花籠図》(重要文化財)

2019年9月5日 11:09

ただいま1階・松永記念館室で開催中の「茶人の『好み』」展(9月29日まで)。内容としては茶道具の名品を時代順に紹介するという極めてオーソドックスな展示ですが、あえて新味をあげるとすればタイトルにもありますが「好み」に注目していることです。好みは人それぞれ、とはいうものの、個人の嗜好が地域や時代を軽々とこえていくことは、聖子ちゃんカットが人々の間で大きなブームを巻き起こしたことからも明らかです。本展では、千利休、古田織部、小堀遠州といったドラマや小説、漫画などでお馴染みの茶人たちの好みに焦点をあて、彼らの美意識がつまった茶道具とともにご紹介します。

1.千利休―好みの道具を自らプロデュースする―

千利休は日本で最も有名な茶人といってよいでしょう。織田信長や豊臣秀吉といった天下人に仕えた茶人として大河ドラマなどで主要キャラクターとして登場することもしばしばです。ですが、利休っていったい何がすごいの?と聞かれて答えられる人はあまり多くはないのでは。知名度に比べると実像がつかみにくい人物なのです。本展のテーマに関していえば、「好み」の道具を自ら作らせたというのが、利休の最大の功績ということができます。勿論、利休以前の茶の湯でも、茶人の好みが反映されることはありました。ですが、それは主として道具の取り合わせ、つまり、茶碗に唐物を用いるか高麗物を用いるのか、あるいは、掛軸は何を飾るかといった、コーディネートに関する部分においてでした。これに飽き足らなかった利休は、自身の美意識に見合う茶道具をプロデュースしました。そんな利休好みの茶道具の代表と呼べるのが、《黒楽茶碗 銘「次郎坊」》です。

《黒楽茶碗 銘「次郎坊」》

一見何の変哲もない地味な黒茶碗ですが、ここには利休の美意識がぎゅっと凝縮されています。この茶碗の一体何がすごいのか?会場でお確かめください。

2.古田織部―溢れるおもてなし精神―

利休の登場により、茶人の好みはコーディネートだけでなく、デザイン/プロデュースへと広がりましたが、これを継承・発展させたのが古田織部でした。織部が目指したのは武家の時代に相応しい明るく力強い茶の湯。侘びを本旨とする利休好みとは対極ともいえるものでした。織部好みの茶道具として《黒織部沓茶碗 銘「浜千鳥」》をご紹介します。

《黒織部沓茶碗 銘「浜千鳥」》

どこをどう持てばよいのか迷うほどに歪んだ茶碗。お世辞にも実用的とは言い難く、これでお茶を出された日にはとりあえず笑うしかありません。茶の湯において客と亭主の心が通い合うことを「一座建立」といいますが、いびつな形の茶碗に面食らい笑みがこぼれた瞬間は、まさに客と亭主とが笑いを共有した状態といえます。茶の湯の基本であるおもてなしの精神を極限まで追求した茶碗なのです。実は、この茶碗には客を驚かせるための仕掛けがもう1つ施されていますので、会場でお確かめください。織部好みの茶道具は武家の気風にもマッチしたのでしょう、またたく間に流行し全国で同じような趣向の茶道具が作られるようになりました。「人それぞれ」の好みが地域をこえて支持を集めた瞬間です。

3.小堀遠州―時代を超える美意識―

武家に評価された織部でしたが、徳川幕府によって泰平の世が築かれつつある中で、彼の茶の湯は時代にそぐわないものとみなされるようになっていきます。利休や織部が活躍した時代は、彼らがプロデュースした新作の茶道具がもてはやされましたが、安定志向が強まる世相を反映し、唐物などの伝統的な名品が再び評価を高めていきます。ところが、ここで困ったことが1つ。価値の定まった名品の茶道具は、既に納まるところに納まっており、もはや入手困難だったのです。特にこれから茶の湯を始めようとする新参の大名たちにとっては頭の痛い問題でした。そこに登場したのが、織部の後継者であった小堀遠州です。遠州は、まだ評価が定まっていない茶道具に新たな価値づけを行うことで、増大する需要に答えました。遠州が茶道具にどのように付加価値を与えたのか、その様子が分かる作品が《瀬戸肩衝茶入 銘「辰市」》です。

《瀬戸肩衝茶入 銘「辰市」》

すらりと伸びた長身が印象的な茶入ですが、少し肩が張りすぎですし、よく見ると表面に小さなぶつぶつがたくさん…。名品と呼ぶには技術的に拙い所が散見される茶入ではありますが、遠州はどこに美を見出したのでしょう?ヒントは銘(ニックネーム)です。このような価値づけが意味を持ったのも遠州の美意識が人々から支持を受けていたからこそ。「きれいさび」とも称される上品で繊細な美意識は《高取掛分下面取筒茶碗》にはっきりとあらわれています。

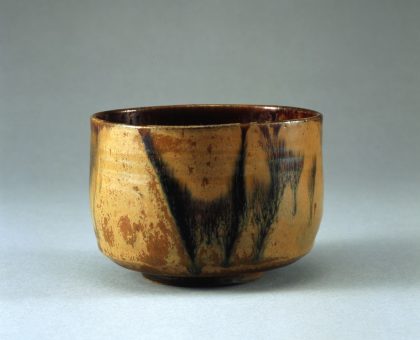

《高取掛分下面取筒茶碗》

遠州好みの茶道具は泰平の世に誠に相応しく、時代を超えて受け継がれることとなったのです。

(学芸員 古美術担当 宮田太樹 )

2019年7月2日 19:07

リニューアル工事のため、2年ほどお休みしていましたが、古美術企画展示室ではいよいよ田中丸コレクション展がはじまりました。(7/28まで)

その間、「絵唐津あやめ文茶碗はいつ見られるのか?」と多くの方からお問い合わせをいただきましたが、ようやく展示することができました。

《絵唐津菖蒲文茶碗》(重要文化財)田中丸コレクション

開催中の田中丸コレクション展は、唐津焼と高取焼をテーマに福岡市美術館の所蔵品を含めた合計52件を展示しています。

今回、はじめての試みとして、唐津焼と高取焼を生産した〝窯跡〟を表記し、地図上でその〝窯跡〟の場所が確認できるよう古窯跡分布図をパネルにしています。「唐津焼古窯跡分布図」は河川や当時の街道を記したもので、意外なことにこれまで作成された唐津焼の古窯跡分布図にはなかった地図なのです。

この地図によって〝窯跡〟というのは、川沿いにある程度まとまって築かれ、街道近くに集中していることがわかります。当時はこうした街道を通って唐津焼の製品が続々と港へ運ばれていたのだなぁ、などと往時を偲びつつ、唐津焼を立体的な視点で鑑賞していただけるのではないかと思っています。

この「唐津焼古窯跡分布図」は、唐津市教員委員会の陣内康光さんに心良くご提供していただいたものです。この場を借りて御礼申し上げます。

「唐津焼古窯跡分布図」詳細はぜひ展示室でご覧ください。

ところで福岡市美術館のリニューアル工事に伴って、古美術企画展示室も黒と白を基調としたモダンな展示室に改装されているのをご存知でしたか?

展示ケースの照明が、色や明るさを自由に調節できるようになり、ガラス越しとはいえ焼物本来の微妙な質感や釉調を感じられるようになっています。

以前にも増して、田中丸コレクションの器がとても鑑賞しやすくなっていますので、ぜひ足をお運びください。

(一般財団法人田中丸コレクション 学芸員 久保山炎)