2026年2月11日 15:02

出品番号62番《戦争シーン文様更紗腰衣》(部分)

筒描と呼ばれる日本の染物の調査のため、四国を訪れた時のことでした。とある染物屋さんのご主人が話してくださった、忘れられないエピソードがあります。

その方は第二次世界大戦の時に召集されましたが、戦後、命からがら復員することができました。ところが、染物をしようにも材料は全く手に入らず、家業は開店休業。仕事ができない日々が続きましたが、ある時、役場の人たちが店を訪ねてきます。何の用かといぶかっていると、彼らはこういいました。「アメリカの国旗を染めてくれないか」。

ご主人は驚き、そして断固として断ります。ついこの間まで、敵として戦っていたやつらの旗なんぞ、絶対染めたくない!ところが、役場の人々も進駐軍の依頼とあっては、おいそれと引き下がれません。いや、それでは困る、なんとしても染めてくれ、いいや、嫌なものは嫌だ…と押し問答が続きます。が、役場の人々の窮状を見かねて、ついに引き受けることに。そうはいっても、材料も何もないというと、材料などお安い御用だ、いくらでも持ってくる、といって、あっという間にどこから調達したのか、依頼分を超えてあまりある材料が届きました。

ご主人は、星条旗を染めました。そして余った材料を、役場の人々は感謝をこめて店に置いていきました。はからずも、星条旗のおかげで家業を再開することができたのです。おりしも、戦争に行っていた漁師さんたちが復員し、改めて船を仕立てて漁を再開する人が増えつつあった頃であり、お店では、大漁旗をたくさん染めて、店を繁盛させたのでした。

そうだ、藍と茜があれば、星条旗は染められるんだな、と感慨深く思ったことを覚えています。世界に青と赤と白の旗が多くみられるのは、それらが天然染料で染めることができる色だったからでしょう。なぜ、久しぶりにこのエピソードを思い出したかといいますと、まさに、紺屋が染めた星条旗を見つけてしまったからなのです。といっても、インドネシアの紺屋(バティック・メイカー)が染めた星条旗ですが。

出品番号62番《戦争シーン文様更紗腰衣》

現在開催中の「一杉コレクション展-魅惑のインドネシア染織-」(~3月15日)の出品作品に、よくみると星条旗(らしきもの)が!出品番号62番《戦争シーン文様更紗腰衣》は、いわゆる「カイン・コンパニ」と呼ばれる、兵隊や船、飛行機が染め出されたバティックですが、隊列を組む兵士の先頭に、進軍ラッパを吹く兵士と旗を掲げる兵士が描かれています。最初は、ただ旗が描かれていると気にも留めなかったのですが、どう見ても星条旗。しかも、19世紀初期の星(州)の数が少ない頃の。しかし、なぜオランダの旗でなく、星条旗なのでしょう。確かにアメリカの商船はバタビア(ジャカルタ)に出入りしてはいましたが…。一方で大きな蒸気船の旗をよく見ると、月と星が描かれていて、イスラムの国からの船かと思わされます。この布の持つ物語はいまだ紐解けていません。どうか、なにかご存じのことがあれば、ぜひ教えてくださいませ。

(館長 岩永悦子)

2026年1月28日 13:01

福岡を拠点に活動するアーティスト・浦川大志の個展「スプリット・アイランド」が開催中です。(~3月22日)

浦川さんにとって、本展は美術館で行う初個展となります。福岡市美術館がその会場となることは、高校時代に福岡市美術館で見た「菊畑茂久馬 戦後/絵画」(2011年長崎県美術館と共催)をきっかけに美術の道に進んだ浦川さんにとっては感慨深いことだったそうです。菊畑茂久馬作品の「圧倒的な存在感」に衝撃を受けて美術の世界に足を踏み入れ、高校生のころは宗像市のご実家から自転車で片道2時間半かけて、福岡市内のギャラリーや美術館に出没していたというのは、知る人ぞ知る話。

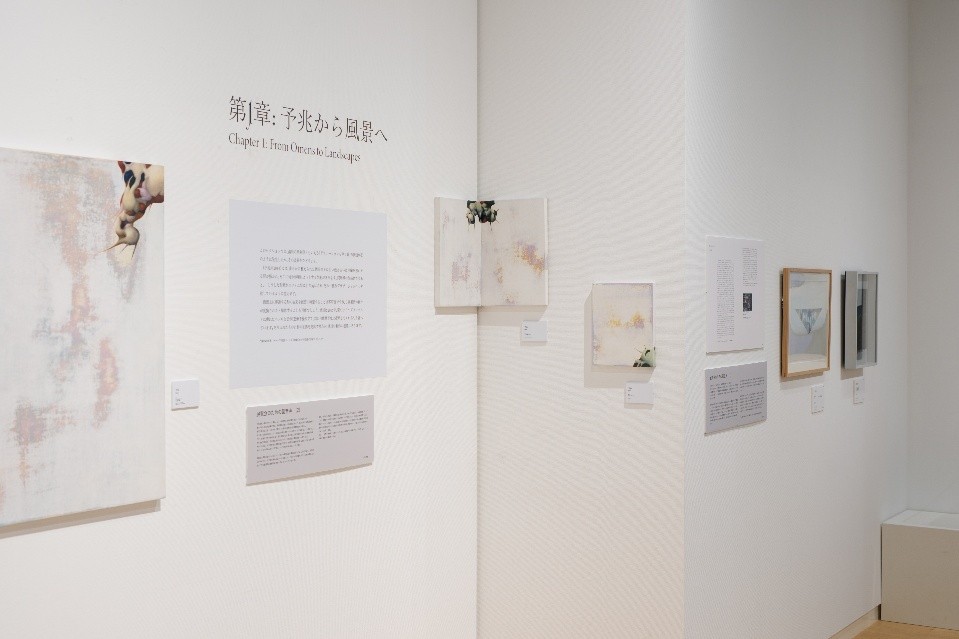

今回の展示は、「プロローグ:そこにあるカタチを捉えるために」「第1章:予兆から風景へ」「第2章:風景と幽霊と画像」「第3章:複数の断片たち」「第4章:合作と協働」「第5章:風景画を更新する」そして、ロビー壁面での公開制作「第6章:スプリット・アイランド」のセクションに分けて、活動初期からこれまでに至る十数年間の作品と現在の境地をありったけ詰め込んだ展覧会になっています。

展示前半の様子

会場には、出し惜しみなく初期の作品から近作までが展示されています。浦川さんには子供の頃から収集癖があり、お菓子のパッケージやシール、切手、化石、土器などを気になるものを集め、「ときめきBOX」と称するダンボールに入れて保存していたとか。何かを集め保存しておきたいという嗜好は美術館・博物館施設の性質とシンクロしており親しみを覚えますが、今回の展示室の空間自体も「ときめきBOX」的といえるかもしれません。

プロローグから第3章までは、特にこれまでの活動が凝縮された構成になっています。初期の作品は、おもちのような有機的な形がパステルカラーの背景に浮遊しているのですが、やがてそれが引き延ばされ、グラデーションとなります。グラデーションの登場とともに、画面は彩度を増し、「デジタルネイティブ世代」を思わせる鮮やかな表現になっていきます。

第3章の黒く長い壁には、大小さまざまな作品が散りばめられています。様々な方向に思考を巡らせて、「風景を描く」ことに取り組んできたことを物語る作品群です。浦川さんは言葉の表現も巧みな作家ですが、“風景と幽霊” “カメラロール”、“遠くって見えない”、“ATLAS”といったタイトルとイメージの組み合わせは「例えばこれを風景としたら、これも風景といえるだろうか」といった思考の過程を覗き見るようです。筆者は、古い観光絵はがきの建物の輪郭に太いグラデーションを引いた習作が気になっています。以前福岡市美術館では吉田博の水彩画を中心に風景と絵画の関係についての展示「絵になる景色 吉田博を中心に」を行ったことがあるのですが、そのテーマと同じく、風景はそれ単体で存在しているのではなく、常にメディアを通して生みだされるということに改めて気づかされる作品です。

プロローグより。古銭や雑多なものが貼り付けられた黒い画面は、九州派や菊畑茂久馬に強くひかれていた時期の作品(撮影:竹久直樹)

第1章より。学生時代の作品には、表面のなめらかさへの追求が目立つ。(撮影:竹久直樹)

第1章より。卒業制作展で発表した《LOG#02》(撮影:竹久直樹)

第2章より。「VOCA展」で大原美術館賞を受賞した《風景と幽霊》と、左手にある風景をテーマにした壁面(撮影:竹久直樹)

展示後半の様子

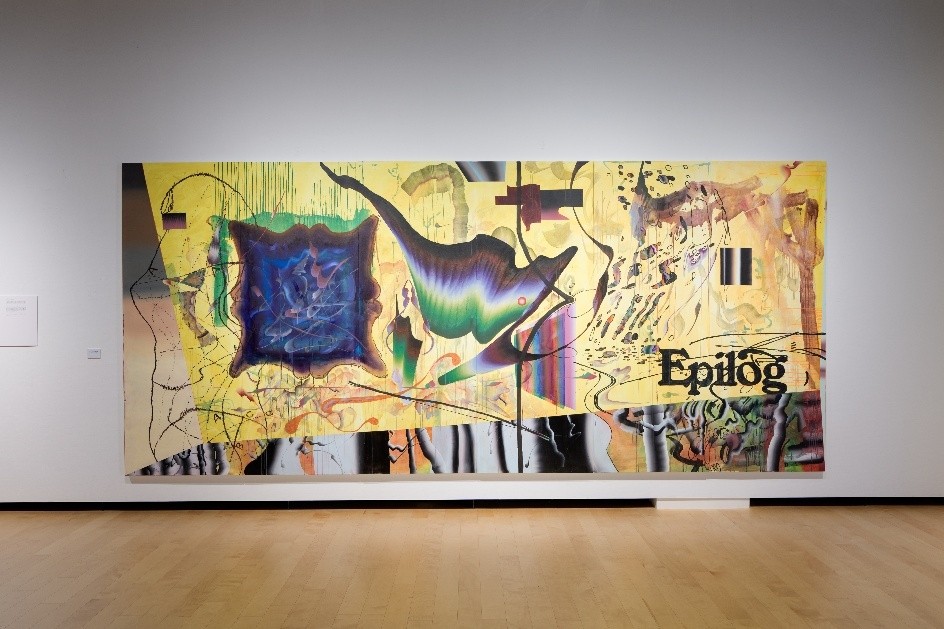

第4章から第6章は、大半が2025年以降の作品です。CDのジャケットとして依頼を受け制作された作品や、先輩作家との共同制作、工房に通い初めて制作した銅版画。ここにある作品群には、他者と協働することによって従来の制作手法を見直さざるを得なくなった浦川さんの、新たな境地が現れています。

特に昨年夏に滋賀県の信楽で行われた作家の梅津庸一さんとの二人展と合宿を紹介するゾーンは大きな割合を占めています。これまでに確立してきたグラデーションの技法を梅津さんにひとつ覚えの「固定砲台」と厳しく評価されながら共同制作をしたことは、浦川さんにとって強烈な体験となっていたようです。「はぁ~ほめられた~い」「別に梅津さんに褒められてもうれしくないもん」(合宿の様子を見ていた安藤裕美さんのマンガより)と、悔しがりながらも前を向き、変化しようとする姿には共感を覚えます。

特訓の成果といえるでしょうか(?)、第5章で紹介する最新作では、絵具の扱いや線の引き方のバリエーションが増え、引き出しが増えているように見えます。

第4章より。会場中央にはコレクションを再現した棚(撮影:竹久直樹)

第5章。新作《セクションとしての世界》(撮影:竹久直樹)

なお、このゾーンの中央には、木でできた棚が浮島のように据えられています。この棚は、浦川さんが集めたコレクションの一部を再現したコーナーで、棚の中にラベリングされたコレクションの梱包箱が詰まっています(実際の作品も、ところどころ露出しています)。冒頭で紹介した「ときめきBOX」の延長として、現在浦川さんは、500点を超える近現代美術作品をコレクションしているのです。

その事実を紹介するこのゾーンを、浦川さんは開幕ギリギリまで力を注いで作っていました。九州派を含む様々な美術をインプットしながら自身の制作と向き合ってきた、浦川さんのアイデンティティを象徴する一角になっています。

日常とつながる浦川絵画

筆者が浦川さんの作品に初めて接したのは、2019年に《Saida-wo nominagara tochi wo aruku》(2018年)が当館に新収蔵になるときでした。鮮やかで現代的な作風だな、と思いましたが、収蔵前の時点でこの作品は実家のベッドの下?に12分割で保存されていると聞き、親しみのわくエピソードと画風がちぐはぐな気がしました。

しかしながら、今回作品を改めて展示することになり、「シュッとして現代的」というのは作品の表面的な見方であり、じつは意外に泥臭い、アナログな手つきで作られていることがわかりました。また、スマートフォンに通ずる滑らかな画面、鮮やかな配色は、表層的な心地よさだけを求めて追及されたものではなく、あくまで生活に根差して生み出されていることもわかりました。…このブログを読んでいる皆さんは、PCまたはスマートフォンのなめらかなスクリーン越しに眺めているはずです。つまり、浦川さんの絵画は、私たちの日常と地続きなのです。

矛盾するようなことを書きますが、浦川さんの絵画は、画面越しではなく実際に見ることでしっかりとその味わいが伝わってくるものです。展示が開き、改めてそう実感しています。ぜひ多くの来場者の方に、画面上で行われている試行錯誤の連続、そして立ち現れる風景を直接ご覧いただきたいと思います。

お知らせ

・2月7日に浦川さんによるトークイベントを開催します。軽妙な語り口の浦川さんのトークをお楽しみに!

・今回の展示に合わせて初期から新作まで、約80点の図版を収めた図録も発売中です。「ガチャガチャ」をキーワードに、デジタル化に向かう時代のうねりを浦川作品の表現の特性に見出した千葉雅也さんの寄稿など、浦川作品を知る多種多様な寄稿者の語りを読めば、作品を見るのがもっと楽しくなること間違いなしです。

当館ミュージアムショップで販売中ですので、是非お手に取ってご覧ください。

忠あゆみ(近現代美術係)

2026年1月1日 11:01

どーも。あけましておめでとうございます。総館長の中山です。

そろそろ誰か書いてくれないかなあとブツブツ言いながら、今年もお正月の年賀ブログを書いています。ここ二年は、干支の動物《辰》や《巳》について、美術を少しからめながらとりとめもなく書いてきました。さっき読み返して、恥ずかしい内容なので、お屠蘇も飲んでいないのに顔を赤らめています。

で、今年は馬なんですけど…。馬と美術って、いいネタが思い浮かびません。絵に描かれている馬はたくさんありますし、中国絵画には李公麟の《五馬図巻》という名品もあるのですが、それって実際の馬の凛々しさや美しさ、描かれているのが名馬であること、名馬を美しく描いていることに意味があるわけで、「馬を描くことの意味」というか、大げさに言えば「美術におけるシンボルとしての馬とはなにか」みたいな、深いところにはつながらないのかなと。

で、悩んだ末に「絵馬」があったと膝を叩きました。神社にお願いごとを書いて奉納するときのアレです。「絵兎」でも「絵鼠」でもよさそうなのですが、どうして「絵馬」なんでしょうね。馬でなければならない理由があるはずですよね。

ググってみるとウィキには「かつて、神々は騎乗した姿で現れるとされ…」などと、そもそもの「絵馬」の歴史が詳しく書かれています。でもね、ちょっと違うと思うのです。日本の神様が馬に乗っていたからじゃない。神様へのお願いが、馬でないといけない理由は、お天気に関係があるんです。例えば、京都の貴船神社や奈良の吉野の丹生川上神社は水の神様を祀っていますが、雨ごいをするときは黒い馬、長雨が続くと白い馬が奉納された古代の記録が残っています。さすがにその都度実際の馬を奉納するのは大変ですので、時代が下ると生きた馬の代わりに馬を描いた板が納められるようになりました。これが「絵馬」のはじまり。ここまではネットでも簡単に調べられます。

問題は、なぜ馬の色で祈願する内容が反対になるのかというところでしょうね。興味深いのは、『続日本紀』の宝亀元年(770年)八月に、日蝕が起こったので伊勢神宮に赤い馬を奉納したという記録が残されていることです。太陽の輝きを取り戻したいときも馬だったのです。馬と天気。色の違いで願い事が変化する。なぜでしょう。AIに聞いてみましょう。あっという間に答えが出ました。

《黒い馬は「黒い雨雲」を表すと考えられていました。雨雲を象徴するものを神に捧げることで、雨を呼び込むと信じられていたのです。五行説では「水=黒」とされます。雨(水)を求めるときには、水の色である黒を象徴する黒馬を奉納するのが理にかなうとされました。白い馬は「白い雲」や「晴れ」を象徴し、 雨を止めたいときに奉納されるとされていました》

なるほど。日蝕には触れていませんが、いい線いっていますね。でも、根本的な問いには答えていません。馬である理由がない。それに、間違っています。これなら黒い鼠と白い鼠でも同じでしょう。赤い鼠はいないかもしれませんが。おしいのは、五行説では「水=黒」ということまで答えているところ。でもやはり、色だけで回答してしまっています。馬でなければならない理由はちゃんとある。それを理解するには、そもそも古代日本の世界観(もとは中国の陰陽五行説)で馬(午)とは何かを知る必要があります。

干支の午は、時刻でいえば午前11時から午後1時まで。12時を境に午前と午後というように、「午」の字が使われているのは午の刻で分かれるから。午はお昼です。方角でいえば真南。午という文字は時や方角を表す記号なんですね。五行(木火土金水という五元素の関係と働き)では火を象徴しています。季節でいえば夏。人生に例えれば命が燃え盛る絶頂期でしょうか。馬(午)はそういうシンボルなんです。すごく解りやすい。「青春」がなぜ青いのかも陰陽五行説に照らし合わせれば一目瞭然です。詳しくは書きませんが、お墓参りに行ったとき、墓石に水をかける風習だって、陰陽五行からしたら当然の行為になる。実はわたし、四十年近く前に民俗学者の吉野裕子さん(1916~2008)の著作や論文を読んでいてこういうことを教わりました。

さて、では馬(午)は色でいうとなにか。もうお分かりでしょう。赤です。火で南で昼なのですから、色は赤しかありませんね。では、黒はどういう意味と結びついているか。真夜中、北、死、水です。だから黒い馬は、火と水という五行の関係が、ひとつの存在の中に共存していることになります。火と水。そうなんです。黒い馬が「水が火を消す」という意味になるわけです。雨が降ってほしいのなら、これしかありません。五行では、白は水を生み出す金を意味します。水を生み出す金を火で溶かしてしまうと、水を生み出す元がなくなってしまう。だから、長雨には白い馬になるのです。それで長雨が止まる。なかなかよくできた術式でしょ。そう思いません? そうです。わたしが大好きな呪術の術式なのです。

それでは、赤い馬はどうなるのでしょう。火と火。火×火。燃え盛る炎です。日蝕で消えた太陽を取り戻したいから、こうなります。水の神様にお願いしても埒があきません。当然、赤い馬を奉納するのは太陽神である天照大神を祀る伊勢神宮になるわけです。赤い馬で太陽に元気になってもらうのです。これもすばらしい術式。

なんだ、神様への願いごとといってもお天気だけじゃないかと思われました? そうなんですよね。「絵馬」とは元来、お天気をよろしくお願いします専用なんです。でも考えてみたら、農耕民族である我々にとって、豊作か凶作かは生死にかかわる一大事です。もうかれこれ千年以上も経っているのに、いまだに人類はお天気を自由にできません。それどころか、大雨による災害が毎年のように降りかかってきます。どうしましょう。白馬の呪術が奏功すればいいのですが。これで「絵馬」のひみつ、終わりにします。ちなみにわたし、午年です。命が燃え盛る絶頂期はとっくに過ぎています。今年は厄災がありませんように。みなさまお健やかに過ごせますように。

十二神将立像 珊底羅大将・午神(重要文化財)

(総館長 中山喜一朗)