2019年9月23日 09:09

現在開催中の「近代美術と九州」第2期では、1930年代半ばから戦中にかけて活動した福岡ゆかりの画家の作品を展示しています(~10月27日、コレクション展示室 近現代美術室A)。今回はその中でも謎めいた作品のひとつである伊藤研之の作品《音階》を紹介します。

伊藤研之は福岡市に生まれ、当時福岡市に巡回していた二科展に陳列されたドランやマチスの絵画に感化され、画家を志しました。早稲田大学在学中に1930年協会研究所に通い、この作品を発表した1930年代には、ジョルジュ・デ・キリコやマックス・エルンストといったシュルレアリスムの画家に傾倒しながら心象風景を描いていました。

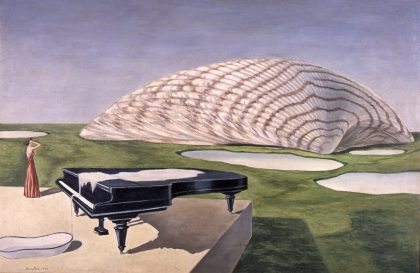

伊藤研之《音階》1939年 油彩、画布

この作品が不思議なのは、《音階》という題名にもかかわらずピアノが弾かれていないことです。画面手前のステージにはグランドピアノが置かれていますが、その横にドレスアップした女性は貝殻に夢中のよう。ピアノから滴る液体は白鍵に垂れ、洗面器に流れ込んで、まるで演奏を拒んでいるようにも見えます。

最も目立っているのは、人体を凌駕する巨大なサイズで描かれた貝殻です。画面のちょうど中央に引かれた地平線を遮るように置かれ、地面に伏せられた姿はドームのようで、その表面の紋様の複雑さに思わず視線が奪われます。

貝殻の根元の蝶番の部分を中心に、同心円状に茶色と白の横縞模様が広がっています。貝殻の表面には、横縞模様と交差するように縦の溝が刻まれているので、模様と溝が互いに干渉して揺らめく波模様を描いています。

見る人を戸惑わせつつ視線を奪う巨大な貝殻の模様は、作者の伊藤にとってどのような意味を持っていたのでしょうか。二つのキーワードで考えてみます。

1.「ここではないどこか」の象徴

伊藤研之の活躍した1930年代、画家たちは貝殻に「ここではないどこか」のイメージを託すようになりました。貝殻は、手に取れば小さく軽く、見つめればその模様や形が様々な出自を想像させ、海の向こうまで見る者の想像力をかきたてます。とりわけ、三岸好太郎は晩年に貝殻にシュルレアリスム絵画の世界観を重ね合わせ、1934年に発表した7つの作品に貝殻を登場させました。現在展示中の《海と射光》はその一つです。

三岸好太郎《海と射光》1934年 油彩、画布

《海と射光》において、強い日差しに照らされた女性の身体と並置されたいくつもの貝殻はジグザグのカーブを描いて地平線の向こうへと続き、見るものを画面の奥へ奥へと誘っています。生きた人間の裸体と並べられた貝殻は、今にも動き出しそうです。

《音階》の貝殻は圧倒的なスケール感で画面空間を支配しており、ここが現実世界と異なる場所であることを訴えかけます。シュルレアリスム絵画に傾倒していた伊藤は、三岸好太郎の「貝殻づかい」を意識していたのでしょうか。

2.小さな宇宙

一方で、貝殻の描写には仲間の活動からも影響を受けたのではないでしょうか。伊藤は1939年に写真家の吉崎一人、久野久、高橋渡、許斐儀一郎、田中義徳と、工芸家の小池岩太郎の6名でと前衛美術集団ソシエテ・イルフを結成します。ソシエテ・イルフの仲間は、自然の造形の中にある数学的規則に造形としての面白さを見出し、しばしば写真作品の中で切り取っていました。例えば、久野久は貝の拡大写真を撮影し、1938年に高橋渡は女性が大きな貝を見上げる《海の精》を発表しています。1939年10月に発行された写真雑誌『フォト・タイムス』には、吉崎一人が木目を撮った《悠久》が掲載されています。節穴に沿って同心円状に広がりながら、複雑な模様を描く木目を拡大したこの作品に、伊藤は「ふし穴の衛星が描く不規則な無限軌道、遠く迄、遠く迄行って再び帰ってこない無限軌道」という解説文(あるいは詩?)をつけました。写真はお見せできませんが、《音階》の貝殻の模様は、吉崎の作品によく似ています。

《音階》の数学的な規則性を持った貝殻の模様は、音の不思議を暗示しているかのようにですが、自然の中にミクロコスモスを捉える感覚を、伊藤は同世代の写真家と関わる中で磨いたのではないでしょうか。

貝殻の複雑な模様や種類ごとに異なる形は、古くから博物学的な興味をそそり、多くの絵画の中に登場してきました。《ヴィーナスの誕生》に代表されるように女性とセットで描かれ、生命のシンボルとしても知られます。みなさんは、絵の中の貝殻にどんな意味を読み解きますか?ぜひ会場でご覧下さい。

(学芸員 近現代美術担当 忠あゆみ)

2019年9月19日 11:09

もうすっかり秋ですね。「夏休みこども美術館」もあとわずかで終わってしまうので、そうなる前に、8月3日に開催した「夏休みこどもワークショップ 日本画にチャレンジしよう!」のご報告をせねばと焦ってパソコンに向かっています。

ところで、皆さんは日本画を描いたことはありますでしょうか?実は、私もこの企画のリハーサルで描いてみるまで、そういえばちゃんと描いたことなかったかもしれません。余談ですが、学芸員のなかには、もちろん芸術系の大学を出て実技もばっちりできます、という人もいますが、作品見るのは仕事だし、そもそも好きだ、でも、描くのは・・・聞かないで!という人も少なくありません。私もご多分に漏れず、実技的なことはそんなに得意ではありません。そんなわけで、毎回ワークショップなどでアーティストさんたちのサポートをするのは、平静を装いながらも、何を振られるかとハラハラドキドキしているんです(笑)。

さて、話は戻って8月3日の夏休みこどもワークショップです。講師は福岡教育大学で日本画を教えておられる松久公嗣さん。そして、ありがたいことに、アシスタントとしてゼミの学生さんたちもつれてきてくださいました。さらにさらに、このワークショップのことを聞きつけた、当館の所蔵作家の大浦こころさんが、「顔料のことを勉強したいので」ということで、アシスタントを買って出てくださったのです。これで私および当日サポートに入った学芸員たちのハラハラドキドキも半減されました。

そんな具合で、大人もあまり体験したことがないわけですから、子どもたちはほぼ初めての日本画体験。でも、それだけに、いずれの子どもたちも最初から真剣なようすでした。

まずは、手本となる花の絵から好きなものを1枚選び、その絵を色紙に写していきます。手本の裏を鉛筆で塗りつぶし、色紙の上に置いて、表から花の輪郭をなぞっていくと、カーボン紙で写すように、色紙に花の絵が写されるわけです。

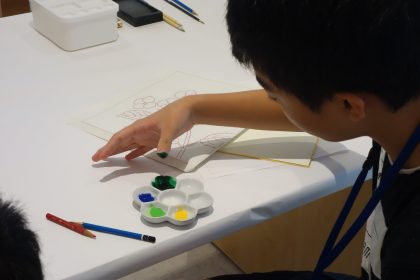

真剣!

ずれないように写すのが意外に難しい・・・

花の絵を写し終えたら、次は好きな色の粉=顔料をとって、そこに少し膠(にかわ)を垂らして指で練ります。膠のにおいに顔をしかめつつ、だんだん絵を描くモードになってくる子どもたち。

どの色にするか迷うなぁ・・・

練るのはこれくらいでいいのかな?

さらに、墨を擦ります。中には、「墨汁じゃないんだ・・・」とおどろきつつ、墨を擦るのは初めてとウキウキしながら擦っている子どももいました。

うまく擦れてるかな

準備は万端整いました。いよいよ色紙に墨と顔料で花の絵を描いていきます。単に色を塗るだけでなく、日本画の技法のひとつ「たらしこみ」にもチャレンジしてもらいました。この技法は桃山時代後期から江戸時代に活躍した「琳派」といわれる人たちが好んで使用した技法です。実は、手本となる絵も、松久さんがわざわざ琳派の絵から抜き出してくれたものでした。そして、なぜ琳派を選んだのか・・・は後ほどお話しますね。

一筆一筆丁寧に~!

技法は技法として・・・なかなか個性的なものも出来上がっています

作品が仕上がり、お昼休みをとった後は、自分の作品を表装することにチャレンジしました。松久さんが用意してくださった台紙に、膠を塗り付け、準備ができたら、金箔・銀箔で砂子を蒔きます。金・銀を使うとなると、なぜかみんなテンションマックスに。かっこよく台紙をキラキラにしていく参加者たち。

なんだかワクワク砂子蒔き

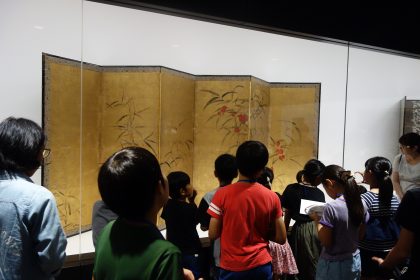

その後、台紙の膠が乾ききる時間を利用して、「夏休みこども美術館 美術のひみつ~昔の美術編」を鑑賞しに行きました。そうです、ここに琳派の作品が2点展示してあったのですね~。「ここにたらしこみが使われているよ」などトークを聴きながら、自分の体験を振り返ります。

これが「たらしこみ」か~!

子どもたちが展示を見ている間、スタッフたちは、台紙をドライヤーで乾かしていました。そのかいあって、しっかり乾いた台紙。その台紙に作品をはります。すると・・・なんだか立派に見えるではないですか!松久さん曰く「色紙だけだと家に持って帰っても飾らないんだよね。でも、ちゃんと表装をすると飾ろうという気になる。自分の作品を大事にしようという気になるよね。そこまで体験してほしいな、と思ったんです。」とのこと。確かに。皆さん、大事そうに自分の作品を持って帰っていました。

表装すると出来上がった感じがする

毎回のことですが、ワークショップなどすると、私もいろいろ学ぶことがあります。いつも企画を練るときは「アイデア尽きた~」「お金がない~」など苦しみますが、こういう学びがあるからやめられないんですよね~。次は何をしようか、今日も考え中です。

(主任学芸主事 教育普及担当 鬼本佳代子)

2019年9月14日 09:09

夏から秋へと季節は変り、福岡市美術館がリニューアルオープンした春から3つ目の季節を迎えています。美術館のある大濠公園には、秋の初風を待ちわびたかのように多くのランナーたちを見かけるようになりました。

さすが、福岡のランナーたちに「聖地」と呼ばれている大濠公園です。

その大濠公園が見渡せる美術館1階にあるカフェ「アクアム」は、公園側にあるテラス席入口からも入店ができます。

店内で提供しているメニューは全てテイクアウトができ、ホテルメイドのパンやスイーツ、サラダにサンドウィッチなど、お天気の良い日には屋外で食べるのもオススメです。

ランニングやウォーキング前の食事や、運動後の疲労回復のためのメニューもご用意しています。

△「季節のフレッシュジュース」や「季節のスムージー」(600円・税金別)と、サクサクの揚げたてジューシーな「カツサンド」(700円・税金別)

△「バナナ・ばなな・バナナ」(600円・税金別)

バナナムースとベリーソース、マンゴーソースの3層仕立てで、生のバナナとチョコレートがたっぷりかかったバナナアイスがのっています。

スイーツは、とってもキュートなパティシェたちが仕上げています。

11月10日には、福岡マラソンも開催されます。ますますランナーたちが集う大濠公園。

ぜひ、エナジーチャージスポットとして、カフェ「アクアム」にお立ち寄りください。

カフェ「アクアム」

営業時間:9:00~19:00 (ラストオーダー18:30)

※7月~10月の金・土曜日 9:00~20:00 (ラストオーダー19:30)

レストラン「プルヌス」

営業時間

平日:11:00~20:30(ラストオーダー 19:30)

土・日・祝日:09:30~20:30(ラストオーダー 19:30)

TEL 092-983-8050

HP: http://www.kys-newotani.co.jp/hakata/restaurant/museum-restaurant/