2025年12月24日 11:12

田中千智《生きている壁画》第3期

あっという間に年末です。もう2025年を使い果たしてしまったのか!?と、おろおろするばかり。いつも、このブログを書いている時には一年を振り返りますが、今年は「この1年間」ではなく、「この3年間」を振り返ってみたいと思います。そう、12月27日は、3年間ともに過ごした田中千智さんの壁画《生きている壁画》とのお別れの時なのです。

今から3年前の2022年のブログには、KYNEさんの壁画へのお別れの言葉を書きました。まだそのころは、コロナの名残があったころでした(翌2023年に5類に引き下げになりましたね)。

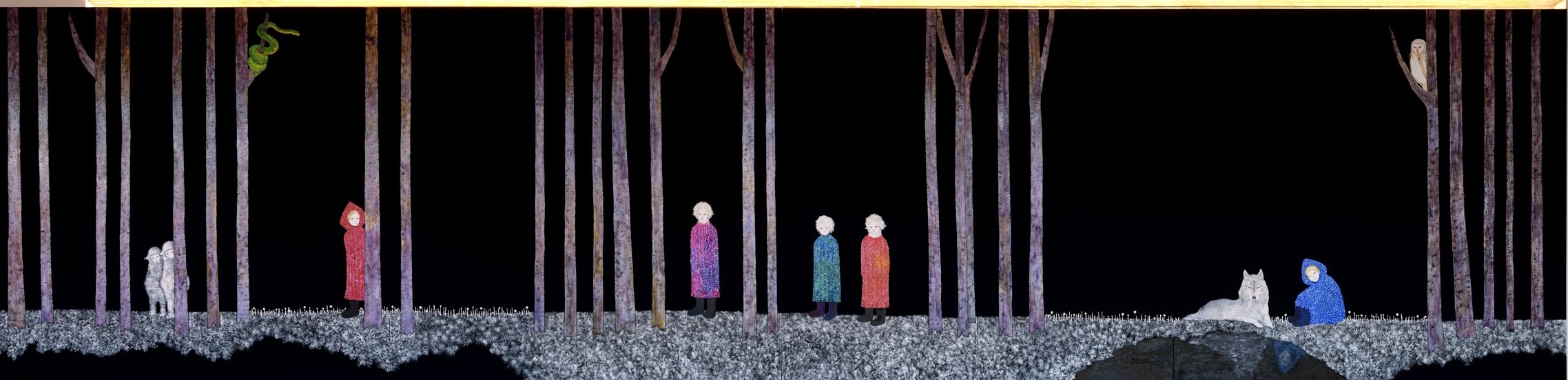

明けて2023年の1月から、田中さんの壁画制作が始まりました。真黒な背景に一人、また一人と人物が浮かび上がっていきます。そして出来上がった作品は、まばらな木立に人間や動物が登場しつつ、静けさに満ちていて物語がこれから展開するだろうという予感をただよわせたものでした。

田中千智《生きている壁画》第1期

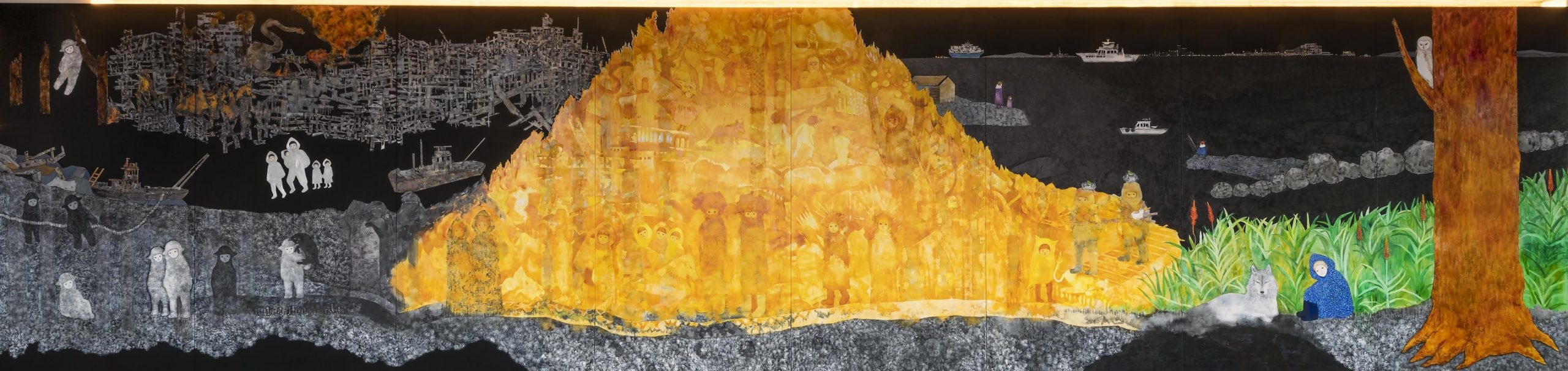

2024年の1月に、物語は一気に変化します。その年、1月1日に能登半島地震があり、2日には羽田空港地上衝突事故があり、正月早々日本全体が震撼したのでした。前年に始まりながら、予想に反して一向に決着しないウクライナとロシアの戦い、そして日本を襲った大災害。第2期の画面は、加筆というような生易しい言葉では言い表せないほどの、劇的な変化を見せます。作品ってこんなに一気に変わるのだと、茫然としたことを覚えています。

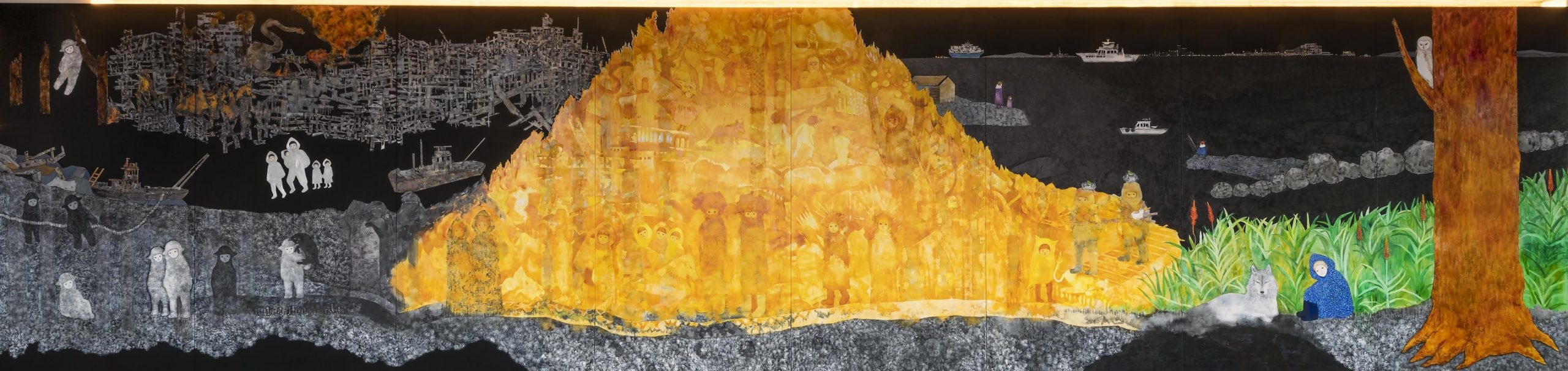

田中千智《生きている壁画》第2期

2025年の1月。今度はどんな変化が起こるのだろう。戦火はウクライナ-ロシアから、パレスチナーイスラエルへと広がり、災害も世界各地で起こっています。最終年である第3期では、戦禍の痕跡がより広がり、世界がより混沌とした姿へと変貌を遂げています。木立がなくなり、鑑賞者も絵の中に取り込まれるように感じます。

3期にわけて振り返ると、その時々のわたしたちの思い、その変化が画面に投影されていたと感じます。壁画の展示は27日までですが、この後も時代を映す鏡として変化し続けるのではないかと想像してしまいます。田中さん、素晴らしい作品を本当にありがとうございました。

田中千智《生きている壁画》第3期

1月から、壁画の第3弾として、浦川大志さんの壁画制作が始まります!乞うご期待!

(館長 岩永悦子)

2025年11月26日 09:11

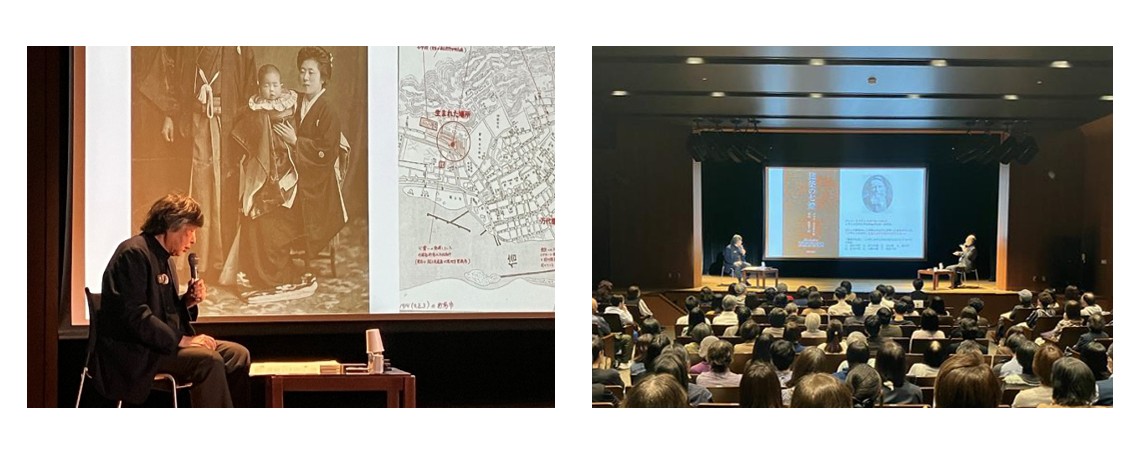

どーも。総館長の中山です。今年五月のブログで予告していましたが、前川建築設計事務所の橋本功所長との対談が無事終了しました。定員180人に対して440人以上の申し込みがあり、結構な競争率になってしまいました。落選されたみなさま、申し訳ありませんでした。

対談は、橋本所長の周到な準備のおかげで大変興味深いお話を伺うよい機会になりました。なので、すべてではありませんがで、お話のなかで私がとくに興味をひかれたことを、感想を交えながらほんの少しですがご紹介したいと思います。

橋本功所長(左)と会場の様子

ひとつ目は前川國男の若い頃のお話。彼は高校生のときに19世紀イギリスの美術評論家ジョン・ラスキンの『建築の七燈』を読んだそうで、特に第二章「真実の燈」に出て来る「デザインは材料・工法に誠実でなければならない」という考え(ヨーロッパの近代建築運動の原動力になった思想)に感銘して、生涯を通じて「建築の真実」とはなにかと自問自答し続けたそうなんです。高校生にしてすでに違いますよね。情けない話ですが、私なんか、美術とは、美術館とは、なんてぼんやり考え始めたのもつい最近ですから。

この話から、建築家になるべくしてなった前川が、近代建築をリードし始めていたフランスのコルビジェのもとに走ったというのも頷けますし、「テクニカル・アプローチ」と呼ばれる前川の建築思想の根幹がどこにあるのかも明確に理解できました。素材や技術の裏付けがないところには、真実はないわけです。それはただの一過性の流行、つまりファッションなわけで、うわべや見た目だけを真似しても、本物にはなれない。なるほどです。

ふたつ目は、前川のスケッチブックの話。そこに描かれていた単位空間(正方形)を様々に組み合わせ、増殖させていくシステムの意味は、建築を輪郭からとらえないということであって、おそらくは「テクニカル・アプローチ」から導かれる必然的な手法であるように感じられました。そうなんです。外側、輪郭、つまり見た目からデザインを考えてしまうと、技術的に可能か不可能か、すぐにわかりませんものね。素材や技術的裏付けを重要視するということが、単位空間の増殖というシステムにも表れているのではないか。それが堅牢さを獲得する基本姿勢でもある。これは私の感想ですが、前川さんという人は、すごく首尾一貫している。まじめでまっすぐ。彼の建築が周囲の環境とよく調和し、悪目立ちしないのも、単位空間の組み合わせが基本になっているので自然にそうなるのではないか。建物内部へ誘導するためのちょっともどかしいような準備的空間も、単位空間を繋いでいくなかで生まれたものなのかもしれません。

そして、そういう空間の連続と人の動きから導かれるのは、コルビジェに学んだ西洋近代建築から出発しているのに、例えば書院と書院を渡り廊下でつないだ建物のような、人をジグザクに導いていく日本的な空間なのだと感じました。私も含めて多くの人が彼の建築に惹かれる秘密はそこにあるのかもしれませんし、前川建築における日本的な要素は、もっと強調されてもいいかもしれません。

最後にもうひとつ、重要なことをあらためて実感しました。彼の建築は、びっくりさせるような巨大空間ではなく、心が落ち着く人間的な尺度、空間だということです。西洋中世の宮殿や城郭や聖堂は、すべて人間以上の存在に捧げられた建築空間だったように思います。これに対して、近代建築の使命が人間のための空間を築くことにあったとするなら、それこそ前川建築は見事なまでにこれを実現しています。そして人間のための空間は、結局は周囲の自然と調和し、生かすことになる。私にとっては、これはまるでマジックです。

対談が終わったあとの控室での雑談の中で、「この美術館の庭は世界一だ」と言った人がいるという話をしました。「なるほど。大濠公園が今や美術館のアプローチ(エスプラナード)になったわけですね」と、半世紀近く前に本館の建設に直接携わった建築家でもある橋本所長は喜ばれていました。リニューアルの大改修を経て、一階のカフェやロビーからでも見えるようになった広々とした水面の光を見れば、前川さんも喜んでくれるのではないか、とひそかに思っています。

(総館長 中山喜一朗)

2025年11月12日 09:11

「珠玉の近代絵画─「南国」を描く。」展も、残り10日余りとなりました。本展ブログの3回目は、猫に注目してみましょう。

さて、この猫たちはどこにいるでしょうか?

文中の紹介文をヒントに、ぜひ会場で「本物」の猫たちを見つけてみてください。難易度の高いものもいます。

[難易度:低]つい目が合ってしまう黒猫、睨まれると怖い?

まるまると太った黒猫です。きっとおいしい魚をたくさん食べているのでしょう。生まれは八丈島。生みの親は千種掃雲という日本画家です。

この黒猫、その名も《南国》(1927年、京都国立近代美術館所蔵)という作品の主人公です。じっとこちらを睨む目には凄みがあり、目が離せなくなります。

黒猫の住処は、たくましい葉を四方に伸ばすリュウゼツランの根本。日がな一日、この草陰で過ごすのが日課のようです。周りにまかれた金砂子が、強い陽射しをあびてキラキラしています。

[難易度:低]ああして昼寝したい…午睡する猫

体は白で頭としっぽが黒ですが、さっきの黒猫と同じ親から生まれたので、黒猫とは兄弟です。

八丈島のカシワのような木のある民家に住んでいます。この木の葉は一枚一枚が大きいため、地面に大きな陰をつくってくれます。この《木陰》(1922年、京都国立近代美術館所蔵)が、この猫のとくにお気に入りの場所。涼しいし、チラチラ揺れる木漏れ日が心地良いし、お昼寝に最適みたいです。

この家の主人も、先ほどまで作業をしていたようですが、臼と杵をおいてどこかに行ってしまいました。午睡の時間でしょうか…。

[難易度:中]すまして、こちらをうかがう白猫

すまし顔の白猫は、カボチャ棚の農家の住猫です。住まいは、日本画家の堅山南風さんと同じ郷里の熊本。

雨が降らずに《日和つづき》(1914年、福岡市美術館所蔵)のため暑くて、白猫も動かずにじっとしています。カボチャ棚の陰で唐臼をつくおじいさんも暑いようで、上着を脱ぐだけでは足らずに、大きな団扇を握っています。

カボチャの葉陰からカタンカタンと聞こえてくる唐臼の音をききながら、白猫は、近くの赤いカンナも気になるようで、金色の目でじっと見つめています。

[難易度:高]ジジ?! 見つからないように隠れています

「魔女の宅急便」(スタジオジブリ1989年)の「ジジ」と思いきや、目は金色(ちなみにジジの目は白)、生まれも育ちも大島です。

100年以上も前に、伊豆諸島の大島に三原山を見に来た坂本繁二郎さんが見つけました。坂本さんは、大島のいろいろなことに興味をもったようです。遠くで噴煙をあげる三原山はもちろん、裸で髪を洗う女性、頭に野菜を載せた人、洗濯物をほす人…牛のお尻まで。小さな黒猫も含めて、どれも《大島の一部》(1907年、福岡市美術館所蔵)だったのでしょう。

※

大島や八丈島、熊本の猫を紹介しました。しかし、今回の展覧会では、台湾や南洋諸島、東南アジア、インドに取材した絵に猫は登場していません。もちろん、各地に猫はいますが(例えばタイの猫はシャム猫)、南へ旅した日本人画家にとって、とくに珍しいものではなく、描きたい生き物でもなかったのでしょうか…。

日本人画家が目にとめた動物は、台湾では水牛、インドでは背中にコブのある印度牛(カンクレージ)や象、孔雀や極楽鳥などでした。やはり「南国」イメージにあう動植物こそが、理想的な「南国」の絵を飾るのに欠かせない要素だったのです。その中から1点紹介します。

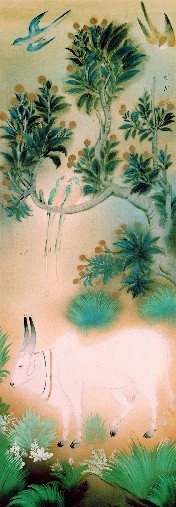

荒井寛方 聖牛図 1919年頃 さくら市ミュージアム -荒井寛方記念館-所蔵

牛は、インドのヒンドゥー教徒にとって聖なる存在です。その聖性を表現するため、寛方は牛の周囲をぼかすことで、白い体が発光しているように描いています。菩提樹には尾の長いつがいの鳥がとまり、その上空にも鮮やかな色の鳥が飛び交っています。

猫たちが(ほかの動物や鳥たちも)会場でお待ちしています。どうぞ発見と出会いをお楽しみください。

珠玉の近代絵画─「南国」を描く。

会期:10月11日(土)~11月24日(月・休)

作家数60名、作品と資料合わせて227点のボリュームで近代の日本人が描いた「南国」を紹介します。

(近現代美術係長 ラワンチャイクン寿子)