2022年12月21日 09:12

先日、福岡市西区にある福岡市立姪浜中学校に行ってきました。「社会人講話」という中学生のキャリア教育のための講師!ということで、お声がけいただきました。1日2コマ、自分の職業について講話をするとのこと。

はじめてうかがう姪浜中は、29学級を擁する市内屈指のマンモス校。広々としたモダンな校舎は、自分の中学時代のそれとは似ても似つかないものでした。控室に座っていると、続々と講師の方々が来られます。キッチリした背広の人、楽器を持った人、外国の人などなど…。あとでIT企業の方や保険会社の方など、様々な職種の人が集まっていたと知りました。

控室には、生徒がお迎えに来てくれるそうで、待つことしばし。女子生徒が二人「岩永先生」を、迎えに来てくれました。最初のセッションの始まりです。

教室には、20人程度の中学生たち。「福岡市美術館に来たことある人いますかー?」3人の手が上がったので、そこから美術館の活動を紹介し始めました。ここで役に立ったのが、中学校の美術の副読本。ダリやミロ、仙厓などの福岡市美の所蔵品も掲載されていたので、図版を見ながら解説し、研究・展示・収集・保存のサイクルなどについて話しました。

今回、ぜひ触れたかったことのひとつが、学芸員になったきっかけでした。

「みんな、中学校の間は音楽も美術も教わるけど、高校になったら選択制になるんだよ。音楽と美術と書道だったら、どれを選ぶ?」と聞くと、ほとんどの子が美術に手をあげてくれてびっくり。実は、先生が美術に興味のある生徒を選んでいてくれたとのこと。道理でみなさん、一生懸命聞いてくれているわけです。それにしても、「ここに同士がいる!」と思って感激しました。

「高校の時、わたしも美術を選択しました。夏休みに展覧会の感想文を書くという宿題が出て、展覧会を見に行ったのです。でもね、見に行った絵が、怖くて。みんな岸田劉生という画家が描いた《麗子像》って知ってる?」「?」ここで再び役に立ったのが、中学校の美術の副読本でした。

「えーと、〇ページの〇段目に載っている、この絵。展覧会で見て、気持ち悪いというか、怖いと思ったんだけど、たくさん見ているうちに、見方が変わってきて、いいなと思えるようになったんです。美術を通して、<よくよく知れば嫌いなものも好きになれる>という経験をしました。感想文を書くことも面白かったので、大学受験の前に、美術に関われる仕事として学芸員という職業があることを知って、その方向に進める大学を受験しようと思いました。」

他に「資格はいるのか(→資格というより、大学院に行く覚悟がいります)」「美術品の値段はどうやって決まるのか?(→欲しい人がどれだけいるかで決まります)」と、あらかじめいただいた質問にも答えつつ、最初のセッションでは、おおむね美術館の仕事と、どうやって学芸員になるかという話ができました。

休憩をはさんで、別の生徒たちと次のセッションです。一回目でだいたい要領をつかんでしまって、ついつい話すべきことをサクサク話してしまい、ちょっと時間があまり気味に。そこで「なんでもどうぞ」と質問を取ったところ、意外にも「好きなアーティストはいますか?」これが、何と言いますか、「好きな人は誰ですか」と聞かれたぐらいの衝撃度で、急にあわあわドキドキ。ここからは「講師」というより、素の自分が出てしまいました。

中学生からの質問だったので、学生時代から好きだった「初恋の人=俵屋宗達」を答えようとしたのですが、「もしかして、誰も知らないかも?」。そこで、三たび、副読本に助けてもらうことに。「わたしが大好きな絵は△ページにあります!」みんなが一斉に副読本を開きます。が、そのページには10点を超える名画が。「ひ、ヒントは、<飛んでいる>人のいる絵です!」

そう、そのページには宗達の《風神雷神図》とサンドロ・ボッティチェリの《ヴィーナスの誕生》がありました(どちらにも風の神様がいますね)。「では、どっちでしょうか!《風神雷神図》と思う人!」男子2名の手があがります。「《ヴィーナスの誕生》と思う人!」残りほぼすべての手が、あがります。「…正解は、《風神雷神図》でした!」「っしゃあ!」(男子2名)。ごめんよ、当たってもなんにもならないクイズで。でも、きっと彼らも《風神雷神図》が好きだったのだと思います。仲間がいるって、嬉しいよね。

その後、生徒に好きな作品を逆質問すると、ある女子生徒が、副読本のページを繰って「これかな…」。なんと、尾形光琳の《紅白梅図屏風》。「わあ!この絵を描いた尾形光琳は、さっきの《風神雷神図》を描いた俵屋宗達を、すっごい尊敬していてね!…」と、またまた興奮して、琳派(宗達と宗達に影響を受けた画家たちを指します)愛が炸裂してしまいました。

さて、もうこれで最後の一問、という時に、正面に座っている男子をあてました。

「最後に、何か質問ありますか?」

「えっ?僕ですか」

「はい、どうぞ!」

「…給料いいですか?」

「えっ!と。その、公務員の給料ですけどね~、はい。」としどろもどろ。そうでした。キャリア形成のための講話でしたね。講話終了後の生徒代表の「先生のお話を元に、将来を考えてみたいと思います。」という挨拶にも、みんなで爆笑してしまいました。

ああー。これでよかったんだろうか。とにかく、ヲタ気質の方がいい、アイドルの追っかけが出来る人も向く、とは伝えた。好きなものには、大人になってもアツくなれることは見せられたかもしれない。嫌いなものでも、一生懸命知ろうとすれば良さが見える、自分のとらわれも越えられる、とは語った。それにしても、美術に関心を寄せてくれる生徒があんなにいるんだ…。この中から学芸員が誕生するといいな。給料はともかく。と思いつつ、バスに揺られて帰路につきました。本当に楽しい時間でした。姪中の皆さん、ありがとうございました。

(館長 岩永悦子)

追伸

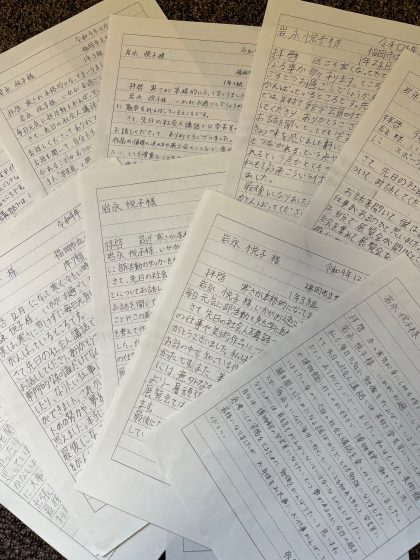

今日、社会人講話を受講されたみなさんから、お礼状をいただきました。作品展示の考え方など、たくさんのことを受け取ってくれたようで、とても嬉しかったです。学芸員になりたいという人も。ぜひ!お待ちしております。

2022年12月14日 11:12

12月になってすっかり冬!という気候になりましたね。今年も残すところあとちょっとになってしまいました。慌ただしく過ごされている方も多いのではないでしょうか。

さて、ちょうど急に寒くなった先月末の11月30日、実は、九州産業大学美術館と「めぐる季節のアートバス スマイル茶会へようこそ」というコラボ企画を開催しました。この企画は、令和4年度文化庁Innovate MUSEUM事業の補助金により実現しました。

簡単に内容を説明すると、九州産業大学美術館が近隣にお住まいの高齢者の方々を募集し、バスツアーを仕立てて福岡市美術館まで出かけ、コレクション展を鑑賞し、さらに、「スマイル茶会」を体験してもらうというものでした。「スマイル茶会」は、アーティスト・オーギカナエさんが2017年から行なっているもので、オーギさんが生み出すにっこり笑った黄色いオブジェ「スマイル」とお茶とお菓子が人と人をつなぐワークショップでありパフォーマンスです。そして、オーギカナエさんと言えば、当館のキッズスペース「森のたね」の制作者であり、地元福岡県在住のアーティストです。

広島市現代美術館で行われた「スマイル茶会」。

福岡にお住まいの方はわかるかと思いますが、九州産業大学美術館から当館まではちょっと距離があり、交通もものすごく便利とは言えません。みんながみんなそうではないでしょうが、高齢の皆さんにとっては、ちょっと頑張らないと行きにくい距離・立地といえます。バスの送迎があれば気軽に行くことがかないますし、そして来てもらう側としてはせっかくなら作品鑑賞に加えて、美術についての特別な体験をしてもらいたい、ということでこの内容となりました。オーギさんも、それはステキ!と快く引き受けてくださいました。

ところが肝心の開催日の前日、つまり準備の日は雨。しかも本番当日は急激に冷え込むことが予想されました。実は、当初は当館の中庭に設えをしてお抹茶とお菓子をお出しする予定だったのですが、この悪天候を受けて予定を変更!中庭には、お茶会の設えではなく、オーギさんによる「スマイル」のインスタレーションを施すことにし、お抹茶とお菓子はレクチャールームでお出しすることにしました。パンチカーペットを敷き、黄色い風船を天井につけ、あちこちに「スマイル」のオブジェが据えらえると、レクチャールームが、すっかりお茶会のための空間に変身です。

準備ができたレクチャールーム。すっかりお茶会の場に。

中庭にもスマイルが出没。

そんなハプニングもありながら迎えた当日の朝。九州産業大学美術館・学芸室長の中込潤さんと学芸員の福間加容さんとともに、参加者の皆さんがバスに揺られてやってきました。到着後、自己紹介もそこそこに、さっそく参加者の皆さんには、5つのグループにわかれ、当館のコレクション展鑑賞、オーギさんによるお茶会、中庭で柚子茶を飲みながらの作品鑑賞を、順に体験して頂きます。コレクション展鑑賞は、当館のギャラリーガイドボランティアが担当しました。

お茶会では、参加者の方々にまずは椅子に座っていただき、オーギさんがご挨拶。最初に、香合に入れたクロモジの香りを楽しんでいただきます。その後、お菓子が配られますが、なんと、お菓子の中にスマイルの顔が!「こりゃ可愛くて食べられんね」と言いながら大事そうに持って帰られる方もいらっしゃいました。そして太宰府の「和菓子調製處・藤丸」の藤丸阿弥さんがお茶を点ててくれます。お茶を点てている間に、窓から見えるインカ・ショニバレCBE《ウィンド・スカルプチャー(SG)Ⅱ》の解説を、僭越ながら、私がさせていただきました。最後に藤丸さんがお茶とお菓子の説明をしておしまいです。それほど長い時間ではないはずなのに、なぜかゆったりとした温かな時間が流れ、皆さんニコニコとして次の体験へと部屋を後にされました。

左がオーギカナエさん。着物を着ているのが藤丸阿弥さん。

お菓子にもスマイルが!

九州産業大学茶道部の皆さんが藤丸さんをサポートしてくれました。お運びは当館の博物館実習生が担当しました。

その頃、別のグループはというと、中込さんに柚子茶を振る舞われ、普段は入れない中庭で、作品を間近に見て、当館の﨑田明香学芸員の解説に耳を傾けていました。

柚子茶で暖まりながら作品鑑賞

さらに別のグループはというと、当館のボランティアさんたちが、参加者の皆さんとおしゃべりをしながら、コレクション作品を紹介していました。

ボランティアさんたちが、推しのコレクション作品をご紹介。

この3つの体験を終えて集まると、気がつけば、いつの間にか皆さんニコニコと笑顔になっておしゃべりをしていました。最後に、オーギさんが用意してくれた顔のない「スマイル根付」に、この体験を終えた「今」の気持ちを、顔にして描いてもらいました。シンプルな「スマイル」もあれば、まつげをつけたスマイルもあったり、中にはオーギさんの似顔絵を描いている人もいました。

スマイル根付

こうして、参加者の皆さんはニコニコしながらバスに揺られてまた帰って行かれました。そして、なぜか私たちもニコニコと笑顔になっていました。外は冬の始まりの寒風が吹いていましたが、心の中は暖かい、そんな半日のプログラムでした。

プログラムを終えて、いくつか感じたことがありました。まず一つ目は、オーギさんというアーティストがかかわったことで、参加者にとっても、そしてスタッフにとっても、より豊かな体験の時間がうまれた、ということです。オーギさん自身、「想いと時間が充満してゆき空間をつくる」と言っていますが、「スマイル茶会」という時間とそして空間を作り出すことで、参加者の皆さんもより打ち解け、スタッフと、アーティストと、そして参加者同士のコミュニケーションを楽しんだように思います。もう一つ、他館との連携の在り方として、今回の企画は一つの可能性を打ち出したんじゃないか、ということです。特に、お互いに行ったり来たりができれば、継続していけるような可能性があると感じました。今回は来てもらう側でしたが、次回はぜひ当館でバスを仕立てて九州産業大学美術館へ参加者の皆さんと行きたいものです。できれば他の館ともリレーで実施するなど、連携を広げていければ、さまざまな体験を利用者の皆さんと分かち合えるんじゃないか、そんなことを夢想しつつ、今回はこの辺で失礼いたします。

(主任学芸主事 鬼本佳代子)

2022年11月25日 13:11

こんにちは。秋からだんだん冬に近づいているなと感じる季節になってきましたね。私は、飼い猫つゆちゃんを「つゆたんぽ」と称して日々暖を取っています。

さて、10月19日のブログでご紹介した「ファミリーDAY」ですが、無事11月3日(水・祝)から6日(日)まで開催されました。今日のブログでは、そのファミリーDAYで私が担当したワークショップ「屏風をつくろう!」を、企画から実施までレポートします。

私はこの4月に着任してからさまざまな教育普及事業を体験してきましたが、実は自分がメインでワークショップを担当するのは今回が初めてでした。夏休みこども美術館がひと段落してファミリーDAYの準備に切り替わった際のミーティングでのことです。上司から言われました。「八並さんもなにかワークショップを一つ考えてね」と…。いつかこんな日が来ると思ってはいましたが「ひえー」と少しプレッシャーを感じたものです。

上司からは「ワークショップの内容は、ファミリーDAY期間中に展示しているコレクション作品に関連するように」と、言われましたが、このときはまだ7月末。ファミリーDAY期間中の作品展示はまだ先のことです。年間スケジュールを眺めてみたものの、新人の私は、まだ実物を見たことのない作品が多く、なかなか展示のイメージが湧きません。

そんな中、「屏風絵の世界」展が目につきピンときます。当館所蔵の屏風は見たことがないけれど、屏風を見たことはあるのでなんとかなるのでは?と安易に考え、屏風のワークショップにすることにしました。

そうと決まれば、どんな作品が出るのか確認です。「屛風絵の世界」展を担当している古美術のM学芸員に出品作品を尋ねに行きました。すると、半分くらいは決めたけど、まだ全部は決めていないとのこと。どうしよう?と思っているところに、M学芸員から「収蔵庫に作品を見に行くので、教育普及のみなさんも一緒に来ますか?」というお誘いが!なんと!展示が始まる前に実物の屏風作品を見るチャンス到来です。

私は収蔵庫に入ることは滅多にないので、着任後の館内案内振りの古美術の収蔵庫でした。半分緊張しながら、半分わくわくしながらM学芸員に言われるがままに屏風を出しては見て納め、出しては見て納め…。 “屏風絵の中に描かれている屏風”を探し出し、どのように飾られているかを調査しているM学芸員を横に、私は「この人の服はおしゃれだな~」など、ただただ描かれているものを眺めて楽しんでしまいました。何より、展示室ではガラスケースに入ってしまうので、至近距離で裏の表装まで見られるこの機会を満喫しました。

そこから、ワークショップの流れを考え、屏風の制作過程を自分たちでも作ってみながら体験し、試行錯誤を重ねました。当初は、私が大学生のときに学んだ屏風が題材の授業をヒントに、画面が折れ曲がりにより絵に奥行きが生じるという屏風の特性をテーマにしようと思っていました。しかし、試作を進めていく中で上司や先輩から「なんかワークショップというより授業みたいだよね。せっかく実物見たんだからもっとそれを活かしたら?」と言われ、今度は屏風の「紙蝶番(かみちょうつがい)」という仕組みに注目することにしました。総館長にも相談したところ、「紙蝶番は日本の大発明!」と絶賛していたので、テーマを紙蝶番に変更しました。

そして、またまた試作をしてみました。「屛風絵の世界」展の出品作品はすべて6枚の絵がつながっている六曲の屏風(下の写真を参照ください)なので、試作でも六曲のミニ屏風を作ってみたのですが…実践してみると6枚もつなげるのはなかなか大変です。それで、仕組みがわかればいいと割り切って、ワークショップでは四曲の屏風をつくることにしました。

内容が固まると、次はワークショップで使用する材料を購入したり、リハーサルをして実際の流れを確認したりして、準備をしました。

画面6枚の屏風が1つだけの六曲一隻の屏風(《韃靼人狩猟図屏風》江戸時代17世紀)

そして、いよいよ迎えた本番の11月6日。午後からのワークショップに備えて、午前中にこのワークショップを手伝ってくれるボランティアさんと博物館実習生さんに、流れや屏風の扱い方の説明をして一旦は解散。ボランティアさんと実習生さんには「屏風をつくろう!」までの時間は他のプログラムのお手伝いに行ってもらいました。そして、私は何をしていたかというとソワソワと館内をぐるぐるぐるぐる…。先輩学芸員に「落ち着いて、大丈夫だから」と笑われ、当館のボランティアさんに「がんばれー!」と励まされ、ワークショップ開始までの時間を過ごしていました。

12時45分、受付を始めると続々とワークショップの抽選に当選した参加者の方が来られ、ソワソワが増していきます。13時にワークショップが始まり、初めに挨拶やスタッフの自己紹介を済ませて、まずはそもそも屏風ってどんなものかを確認すべく「屏風絵の世界」展を見に行きました。

円山応挙(1733-1795)《竹鶴・若松図屏風》(1772年)を鑑賞

展示室では1点だけ円山応挙の《竹鶴・若松図屏風》を見ました。参加者の方に気づきや感想を問うと、「右側の鶴はこっちを見てる」「鶴の羽の模様がぷっくり盛り上がってる」と子どもたちからしっかり観察しているとわかる意見が出てきました。さらに大人の方からは「絵が折れ曲がっているから竹や松に奥行きを感じる」と屏風の特性の核心を突いた意見も出ました。

作品を味わったところで本題の屏風の仕組みに移ります。ワークショップ会場に戻って、今度は《韃靼人狩猟図》の複製を観察して、屏風の仕組みについて考えます。ここでもみなさん鋭い観察眼で「周りが硬そう、頑丈にするため?」「絵と絵のあいだのところは切れ込みがある」と細かく観察してくれました。

《韃靼人狩猟図屏風》(複製)を使って屏風の仕組みに着目して鑑賞

絵と絵のあいだのところは「オゼ」というのですが、そこに切り込みがあるという気づきが出たところで、次の話へ移ります。「実は屏風は山折りにも谷折りにも折れます。これが今日のワークショップの重要なポイントです。屏風をつくる前に、まずその仕組みを考えてみましょう。」と呼びかけて、2枚のスチレンボードと和紙を参加者に渡しました。そして、それらを用いてどうやって屏風がつながっているのかを考えてもらいました。

とりあえず和紙を切って、貼ってみる

みなさん、とても真剣に取り組んでくれ、紙蝶番ではないけれど別のすごい発明になるんじゃないかな⁉という案も出てきました。脳トレが済んだところで今度は答え合わせタイムです。紙蝶番の仕組みを参加者に解説して、いよいよ四曲一隻の屏風をつくっていきます。

紙蝶番の実演中。こんなに熱いまなざしを注がれていたとは…

まずは、屏風の本体を作るためスチレンボード4枚を紙蝶番の仕組みを使ってくっつけます。この前に紙蝶番の仕組みを説明しましたが、見てみるのとやってみるのでは違いがあり、悪戦苦闘する参加者の方もいました。この工程だけでもしっかり屏風のかたちになり、「お~!」と感嘆の声もあがっていました。次に、作品の顔となる絵の部分、本紙を貼っていきます。今回は本紙として、所蔵作品の図版やぬりえ、そして自分で絵を描きたい人のために白い紙を用意しました。みなさん、それぞれ好きなものを選んで絵を描いたり、屏風に貼りつけたりしていました。

本紙を貼りつけたところで、縁(へり)を選びます。縁とは、本紙のまわりに貼って、本紙を守り、かつ引き立てる役割をする部分です。縁には色画用紙やいろいろな柄の包装紙も用意しました。自分の屏風の絵に合うのは何かな?とたくさんの包装紙を絵にあててみて試行錯誤する人、直感でこれ!とすぐ決める人も。制作過程でも個性が出ます。本紙に描き込みを加えたり縁に飾り付けをしたりする方もいて、みなさんこだわりの詰まった屏風をつくることができていました。出来上がった屏風は展示作品より小さいものですが、お家のインテリアにぴったりなのではないでしょうか。

本紙に絵を描いている様子。縁が上下左右で異なる柄でおしゃれです。

完成作品。本紙の馬と虎の色が縁の金色とマッチして素敵な屏風ですね。

ワークショップの最中も実はソワソワが止まらなかった私。「八並さんが焦ると、参加者に焦りがうつっちゃうよ、落ち着いて」と上司からも言われるほど焦っていたようです。自分でも反省点だらけだと思いました。実施に至るまでの過程でも、ここではあっさりと書いていますがたくさん迷走もしました。しかしながら、アンケートには「熱中して2時間たつのが早かったです!」「今日は来てよかったなと思いました」とたくさん嬉しいお言葉を書いてもらえて、とても思い出に残るワークショップ立案・実施デビューになりました。

紙蝶番の仕組みについては、12月18日まで開催中の「屛風絵の世界」展でも解説がしてあります。みなさんもぜひ展示を見て、屏風の仕組みに迫ってみてくださいね。

(教育普及専門員 八並美咲)