2022年11月15日 14:11

現在、近現代美術室Aでは「福岡をみる」を開催中(11月1日~12月27日まで)です。さて、今回はこの「福岡をみる」出品中の作品から一点をピックアップしまして、少し掘り下げてご紹介したいと思います。

ご紹介するのは松永冠(冠の「寸」は「刂」)山の《糸島風景》です。

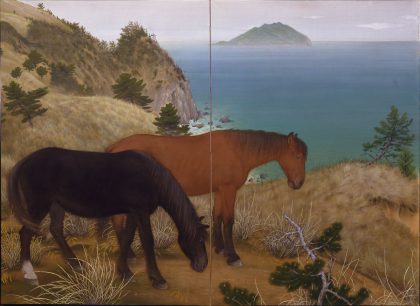

松永冠山《糸島風景》制作年不詳 ※冠の「寸」は「刂」

画面の中では二頭の馬が草を食んでいますね。遠くには大きく島も描かれています。

調べたところ、この場所は糸島の彦山から描いた場面ということが分かりました。

実はこの彦山では、江戸後期に福岡藩の藩政改革の一つとして馬牧場が創設され、明治以降も運営主体を変えながら昭和に至るまで経営が続けられていたのです。作者が描いているのはその馬牧場であると思われます。現代では、馬の需要も減り、牧場の姿もありませんが、作品からは当時のゆっくりとした時間が伝わってくるようです。「天高く馬肥ゆる秋」、画面からは秋かどうか断定はできませんが、しっくりくる響きです。

さて、この展覧会を計画するにあたって、当初は福岡の風景を明治から平成に渡って紹介しようと考えていました。しかし作品を眺めていくにつれて「この作品はどこで描かれたのか?」という素朴な疑問が浮かび頭から離れなくなったため、路線を変え、この素朴な疑問を解くというアプローチをすることにしたのでした。頼りになったのが国土地理院の空中写真やGoogle ストリートビュー、Google Earth等の現代の最新技術(?)。これらは地図や画像のデータベースとして客観的に場所を確認することが出来る手段です。

では、どこからこの風景を描いたのか、まずはGoogleストリートビューをチェックしてみました。

Googleストリートビューより

あった!

でも、思ったより島が小さい!

写真の真ん中に、遠く映る島は姫島です。形状も作品に描かれているものと一致しますし、構図的にはこの位置で間違いなさそうです。ただし、とても小さく見えます。

現地に行って撮った写真

結局、満足できずに現地に行って撮影してきました。最新技術の意味がありません・・・。

今度はイメージが伝わってくるでしょうか、馬たちが草を食べている陸地は実際の形状を踏襲しつつも少し変わっていました。姫島はやはり実際には小さく見えますので、画面の中では誇張して拡大して描いたようです。作家の目には姫島がそのように映り込んだのでしょうね。

あとは当時の牧場の様子が分かる写真があれば…ということで次に国土地理院の空中写真を確認してみました。

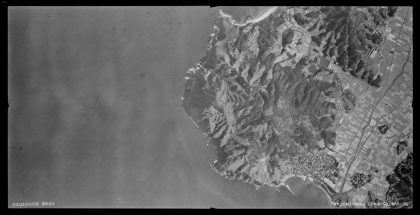

国土地理院 空中写真 https://mapps.gsi.go.jp/contentsImageDisplay.do?specificationId=477639&isDetail=true)

上の写真をご覧ください。これは1949年11月の空中写真です。まだ牧場も経営しているためか彦山の草木は綺麗に刈り取られている様子がみて分かります。そして、作者が糸島に拠点を移したのは1945年前後で、この牧場は1959年頃までは確実に続けられていたことまでは絞り込めました(新修志摩町史編集委員会(編)『新修志摩町史(下巻)』志摩町、平成21年、pp.47-48)。《糸島風景》は制作年不詳となっているので、もしかしてここで制作年がわかるかも!と思いましたが、残念ながら今回は結局制作年の特定までは至りませんでした。しかし、材料は少しずつ揃ってきたかと思います。

お陰様で、今回の調査により、客観的に見ることが出来るデータベースからは正確な位置や場所を調べることが可能であると分かりました。データベースが重要なことをシミジミと実感。

余談ですが、実際に現地に赴き撮影した際、スズメバチの巣が近くにあり、少々怖い思いをしました。データベースでの調査と違い、良くも悪くもリアルでは思いもかけないことが起こります。作品についても、画面の中では長閑に描かれた風景ですが、実際の制作現場ではもしかすると涙ぐましい努力や困難があったのかも?と考えてしまいました。

(学芸員 作品保存管理担当 渡抜由季)

2022年11月11日 14:11

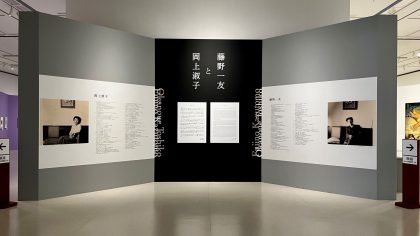

二人の美術家の名前を冠したこの展覧会。二人の名前を知っている方はおそらく待ち望んでおられたものと思います。

藤野一友(1928-1980)は、福岡市美術館が1982年に回顧展を開催した縁で代表作を含む多数の作品を所蔵している画家です。藤野は西洋の神話をもとにする物語や絵画、そしてシュルレアリスムの美術からインスピレーション得ながら、そこに独自のファンタジーを加味した幻想怪奇な世界を緻密な描写で表しました。51歳の若さで亡くなりますが、没後、代表作と言える《抽象的な籠》などがフィリップ・K・ディックのSF小説の表紙に抜擢され、二科展で活動した画家という以上に知られる存在となりました。

岡上淑子(1928年生まれ)は、1950年から1956年の間に制作したコラージュ作品が近年再び注目を集めている作家です。進駐軍が残していった『LIFE』や『VOGUE』等の洋雑誌を古書店で入手し、それらのページからモチーフを切り貼りして生まれた世界は、現実をとらえた写真をもとにしながらも、夢のような世界へと広がっています。その作品には戦後復興期の日本に生きる女性の揺れ動く心情や、自由への思いも読み取れ、多くの共感を呼んでいます。岡上のコラージュ作品が九州で展示されるのは、本展が初となります。

同じ年に生まれた二人は1950年頃から本格的に活動を開始し、1951年頃文化学院で出会い、1957年に結婚しています。同時期に活動を開始し、ともに「幻想」という言葉や「シュルレアリスム」とのかかわりのなかで語られてきた藤野と岡上の名前、そして作品は、不思議なことにこれまで一緒に並ぶことはありませんでした。というわけで、待ち望まれていた展覧会なのです。

二人展といってもやりかたは無数にあり得ます。高知にお住まいの岡上淑子さんにもご意見を伺いながら、本展では個々の活動や作品世界に没入してもらうため、二つの個展形式で構成することにしました。会場である特別展示室を思い切って左右で分け、およそ同等のスペースを確保。藤野一友編と岡上淑子編のどちらからも見ることができる動線をつくりました。筆者の知る限りでは、過去にない展示室の使い方なので、新鮮な気持ちで会場を回っていただけるのではないかと思います。

どちらから見てもいいのですが、藤野一友編と岡上淑子編の両方を見終えたときには、二人の作品の共通点と差異だけでなく、二人を取り巻く人たちや二人の活動を育んだ時代も見えてくるはずです。結婚という出来事が制作にどのように影響したか(あるいはしなかったか)も対比的に浮かび上がりますが、それは1950年代の日本における男女の非対称の状況、芸術家同士であってもそこからは自由ではなかった現実をも映し出します。二人がそれぞれに編んだ「ファンタジー」に浸りながら、その背後にも目を向けていただければと思います。

最後に、少しだけ展示内容にも触れておきましょう。今回初めて紹介される藤野作品に静物画(個人蔵)があります。描かれているのは洋ナシ。女性像が大半の藤野作品においては異質な主題ですが、本作は1955年頃、岡上さんが藤野に頼んで描いてもらい、藤野からプレゼントされた作品だそうです。この絵が壁にかかった岡上邸の応接室で撮られた二人のポートレイトは写真を始めていた岡上さんの撮影によるもので、これも初公開です。この写真は大きく引きのばして本展覧会の入口でもご紹介していますし、プリントもそれぞれ展示しています。

もう一つ。藤野は若い頃から多才で、絵画のほかに装丁や挿絵、舞台装置の仕事、映画製作などもおこないました。本展ではその一端もご紹介していますが、なかでも1963年に大林宣彦とともにつくった23分の実験映画『喰べた人』(演出:藤野一友、撮影:大林宣彦)は必見です。映画自体もとても興味深く、また、そのコンセプトについて触れた藤野のテキストは、現実世界とファンタジーの関係について書かれたものとも言え、藤野作品の読解にもヒントを与えてくれると思います。

展覧会は2023年1月9日までですが、明日11月12日には記念講演会として巖谷國士先生に以下の題目で講演いただきます。展覧会とあわせてぜひ足をお運びください。

―――――――――――――――――

特別展「藤野一友と岡上淑子」記念講演会

題目:岡上淑子とその時代

講師:巖谷國士(仏文学者、美術評論家、明治学院大学名誉教授)

日時:2022年11月12日(土)14時~15時30分(予定)

会場:1階ミュージアムホール

―――――――――――――――――

(学芸員 近現代美術担当 正路佐知子)

2022年11月3日 09:11

どーも。総館長の中山です。

11月3日の開館記念日は、去年もそうだったから、今年のブログもお前が書け、と言われて「はい、わかりました」となったのですが、なにも浮かんできません。困りました。以前にも同じようなことがあって、その時は「苦肉の策」として4コママンガを描いて逃げました。同じ手は使えないか…。

どうしようと悩みつつ、まわりをキョロキョロして、目についたのを写真に撮って、今回はごくごく個人的な話題で逃げたいと思います。

これは、美術館でわたしが生息している部屋の扉を開くと正面に見えるモノ。

むかし買ったフィリピンの現代作家の作品です。自宅から持ってきました。職場に私物を飾るのはどうかと思われるかもしれません。でも展示室じゃないので美術館の所蔵品はNGですし、ときどきお客様も来られるし、ちょっとだけ美術的な感じ(またはちょっとだけ普通ではない感じ)をただよわせたいわけで…お許しください。

カブトガニから型を取った石膏に医療用の義眼をはめ込んであります。だから眼がリアルです。毛細血管とか見えるし。逆三角形の額は買ってすぐに額屋さんに頼んで作りました。真っ白だったのに、年月とともにこの作品も年を取ってシミが出てます。これもなんかリアル。ずっと自宅にあったので、子供が幼かった頃は怖がってました。怖がっても壁から外しませんでした。まあ言えば、「魔除け」的なモノですし、気に入っていたから。もう誰も怖がるものはいません。

いま現在、自宅にあるわたしの生息領域では、扉正面の壁にベネチアで買ったカーニバルのマスクが、ぽっかりと穴のあいたウツロな瞳で虚空を見つめています。

これも「魔除け」のつもり。それにしてもどんな「魔」が入ってくるのを怖がっているのやら。自分でもわかりません。…奥さん、ではありませんよ。ホントに。

「魔除け」じゃないモノもあります。

数か月前から自宅の玄関正面で出迎えてくれている西アフリカのストリートアート(いただきもの)です。両手でささげ持っているのはパン。パン職人さんの像です。奥さんは、「これを玄関に? おかしくない?」と言っていますが、以前ここに掛けていたベネチアのマスクよりはいいでしょ。「魔除け」じゃなくて、一応「おもてなし」っぽいし。また別のものに替えるかもしれません。アジアの神像とか…やっぱり無理。持ってないし。なんか似合わないし。

ついでにもうひとつ。

これは自宅の居間の扉をあけると奥の方に見える作品。10年前に亡くなった日本の現代作家の作品です。むかし、父が買ったものです。この作家はわたしの大学時代の恩師で、歳がわたしと近い(つまり彼はすごく若い講師だった。わたしはすごく歳をくった学生だった)こともあって仲良くなり、彼の絵が飾ってある赤坂(東京の)のクラブに連れて行ってもらったり、鎌倉のお屋敷(彼のアトリエ兼自宅は広大な庭に建った別棟)におじゃましたり、就職後も個展のカタログのエッセイを頼まれ、根っからいいかげんなので全然専門でもないのに評論家ぶった文章を書いてしまったりした、というような関係の人でした。

この作品のあと数年で画風が激変したのですが、若くして亡くなってしまい、残念です。永らく大阪のわたしの実家にあり、父が死んで母が福岡に越してきてからは母の家にあり、去年母が養護施設に入って、誰もいなくなった家にずっと飾りっぱなしなのもアレだなあと、もう一点の作品とともに、最近我が家の居間に引っ越しさせました。

画面自体が薄い壁みたいになっていて、額から浮いています。写真でわかるでしょうか。作品の手前に置いてある黒っぽいのはガラスの花瓶。花はなし。絵が花ですから。この壁にはカブトガニがいたこともあります。ずいぶん優しい場所になりました。これも「おもてなし」っぽいかな。

そういえば、思い出しました。学芸員になったとき、「個人的には作品を買わない」と心に決めていました。たとえば、ネットのオークションなんかで、「あっ…これ買って、〇〇に持って行って売ったら10倍以上になるぞ」というようなことが今でもごくたまにあります。わたしの専門領域(日本の古い絵画)ではありがちな話です。一度そういうところに足を踏み入れて甘い汁を吸ってしまうと、ココロの弱いわたしなぞ、悪魔に魂を売ってしまい、どんどん深みにはまり込んで…なんて想像するだけで恐ろしく、作品は買わないぞと一応、決心したわけです。でもそれから10年もたたないうちに、ココロの弱いわたしですから、専門外の現代美術ならいいじゃん。売る気なんかないし。となって、本当にごくごく少数の作品を買いました。コレクター気質は全然ありません。ただ、文房具にしろ、食器にしろ、家具にしろ、「魔除け」でも「おもてなし」でも「なにもなし」でもかまわないので、なにかしらココロ惹かれるモノが身の回りにあると、ブランドとか高級とかは関係なく、気分はいいものですよね。理想は、そういうモノばかりに囲まれて生活することかなあ。

…そうか、自分のココロに入り込んで来そうになる「魔」除けだったのか…。

(総館長 中山喜一朗)