2022年10月26日 18:10

先日、調査で東京と埼玉に行ってきました。実は、わたくし、福岡教育大学の加藤隆之先生が行っている「描画材作りを通した色と豊かに関わる教材の開発」という研究に、共同研究者として参加しておりまして、その調査に、紅ミュージアムと株式会社クサカベに行ってきたのでした。

今日のブログはその時の調査(というかほとんど他館・他所のワークショップ体験ですが・・・)のようすをお届けしたいと思います。

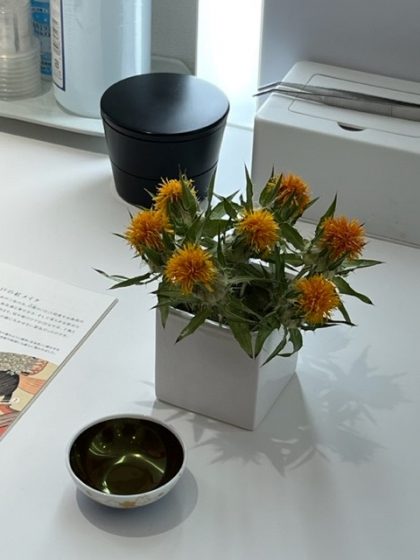

さて、最初にお訪ねしたのは紅ミュージアム。同館は東京都港区は青山にある、伊勢半本店が運営する資料館です。伊勢半本店というと、江戸時代から続く老舗!江戸時代から唇を彩る「紅【べに】」をつくってきた伊勢半本店は、現在唯一残る「紅屋」です。なんと、紅はベニバナに1%しか含まれていない赤い色素を抽出してできるそうで、今もその作り方は職人さんにしか受け継がれず、他の職員さんも知らないのだとか。

上の花がベニバナ。その手前にある器(お猪口【ちょこ】)の内側に塗られているのが紅。お猪口に塗られた紅は玉虫色をしていますが、水をつけると鮮やかな赤色になります。

さて、紅ミュージアムで体験させていただいたのは紅によるハンカチ染めです。ワークショップをしてくださったのは同館の八木原美佳さん。このワークショップ、港区の小学校などでも実施しているそうです。

まずは、ベニバナを発酵させ、煎餅状の形にして乾燥させた「紅餅【べにもち】」を水の中でモミモミ。すると、黄色い色素が水に溶けだしてきました。

これが紅餅。

紅餅を水の中でもむと、黄色い色素がでてきました。

黄色い色素がだいたい出てしまったな、という頃にアルカリ性の水の中で紅餅をもむと今度は見る見るうちに赤い色素が出てきました。お~!これが紅の色か~!と思わず興奮。

赤い色素が出てきました!

さらにクエン酸を入れて液を酸性にし、色素を安定させます。ビー玉を括りつけたり、輪ゴムで縛ったりしたハンカチをあらかじめ水につけておき、いよいよ赤い色素の沁みだした液の中につけると・・・思った以上に鮮やかな紅色!というよりピンク色に染まりました!良い意味で期待を裏切る可愛らしい色で、驚きがありました。

ハンカチが鮮やかなピンク色に!

紅で染まったハンカチのできあがり。ビー玉を括りつけたり、輪ゴムで縛ったところは模様に。

その後、現在の紅つくりのようすや、化粧の歴史などの展示を八木原さんのご案内で拝見しました。紅が生まれるまでさまざまな人が関わっていることや、人々の化粧に対する情熱を垣間見て、「紅色」の持つ深さをしみじみ感じました。

翌日は、埼玉県の朝霞市にあるクサカベの工場へ。絵を描く人はご存知かと思いますが、クサカベは絵具や画材などの製造販売をする会社です。まずは同社の岩崎友敬さんのご案内で工場見学をさせていただきました。工場見学は小学校以来ですが、大人になってもやっぱりワクワクします。工場では、あっちこっちでさまざまな色が生み出されていました。私たちの手元に届くときにはチューブに入った絵具がど~んと大きな容器に入っているのを見るのは、なかなか壮観でした。

左が加藤先生。右がクサカベの岩崎さん。

顔料と媒材が攪拌され油絵具となっていきます。

見たことない量の絵具。

見学の後は、油絵具づくりに挑戦。当館でも水彩絵具づくりワークショップをしたり、土を粉にして蝋で固めたクレヨンづくりワークショップをしたことがありますが、私自身は油絵具を本格的に作るのは初めてです。作る色はウルトラマリンブルー。

油絵具づくりの道具。

最初は、顔料と脂肪酸を混ぜたリンシードオイル(いわゆる亜麻仁油ですね)を、ちょっとずつ混ぜていきます。なんせ初めてのことなので、量の調節がわからず、びくびくしながらちょっとずつ混ぜていきました。

顔料と油をちょっとずつ混ぜます。お菓子作りの工程に似ているような・・・。

混ぜていくうちに、ねっとりとまとまってきて、絵具らしくなってきました。そうしたら、今度はガラスでできたすりこ木のような道具で、さらに練り上げます。そうして、ツヤツヤとした光沢が出てくると、ウルトラマリンブルーの油絵具が完成です!

ひたすら絵具を練る!

できあがった絵具は専用のチューブに入れ、封入。自分だけの絵具ができたようで、それだけで嬉しくなります。普段はワークショップをする側ですが、この瞬間、ワークショップを受ける側の気持ちがよくわかりました。「持って帰ることが出来る」というのも、参加者にとっては意外に大切なことだ、と改めて実感しました。

チューブに封入。自分だけの絵具のできあがり。

隣では加藤先生がクレヨンづくりに挑戦されていました。当館でやったクレヨンづくりワークショップとは違い、描き心地抜群のクレヨンが出来ていました。

クレヨンを型に流しいれているところ。

今回の調査で、これまでの当館のワークショップの改善点なども見えてきましたし、ゲストに来ていただくのもいいかも?と、色材づくりのワークショップの可能性も広がりました。何より、ワークショップの参加者の気持ちになれたことは大きな収穫でした。なんでも学ばなければ新しいことは生み出せないと改めて感じた次第です。

この体験が、どんな活動に反映されるか・・・ご期待ください。

教育普及担当 主任学芸主事 鬼本佳代子

2022年10月19日 13:10

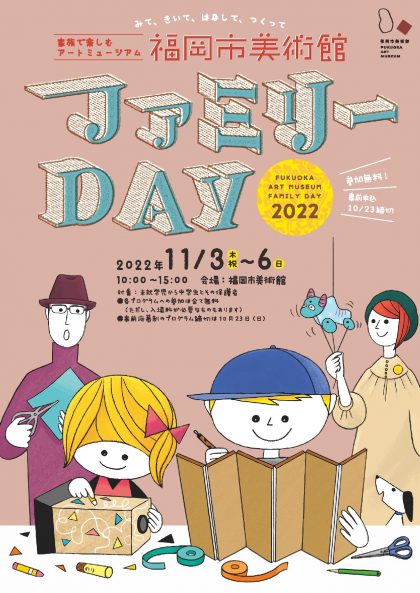

みなさんこんにちは。10月も半ば、秋の訪れを感じる季節になってきましたね。秋といえば食欲の秋、スポーツの秋、そして芸術の秋。いろいろなイベントが目白押しで、どこへ行こうか迷っている方もいらっしゃるでしょう。そんな時は、ぜひ福岡市美術館にもお出かけください。特にお子さんと一緒に楽しめるイベントをお探しの方、とってもおすすめの催しがあります!

福岡市美術館では毎年開館記念日の11月3日にあわせて「ファミリーDAY」を開催し、未就学児から中学生まで、そしてその保護者の方を対象に、家族で美術館をまるごと楽しんでもらえるさまざまなプログラムを企画しています。今年は11月3日(木・祝)〜6日(日)の4日間にわたり開催、ここでちょっとだけその内容を紹介したいと思います。

福岡市美術館といえば何と言っても多彩なコレクションが自慢です。古美術から現代美術まで時代もジャンルも幅広い所蔵品を6つの展示室それぞれにテーマを設けて展示しています。ファミリーDAY期間中はその展示室がなんと謎解きの舞台に!館内を巡りながらクイズに答える「かいとうキッズ 美術館の謎をとけ!」では、お子さんと一緒にクイズに答えながら楽しく作品鑑賞ができます。クイズに挑戦した後は、ぜひ作品についてお互い気がついたことなどお話ししてみてくださいね。

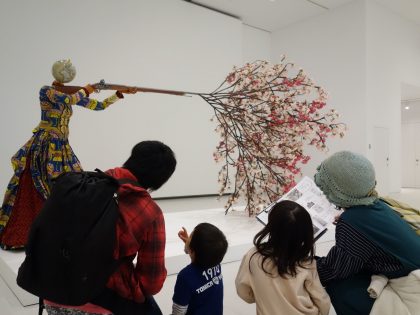

昨年の「かいとうキッズ 美術館の謎をとけ!」のようす みんな真剣です

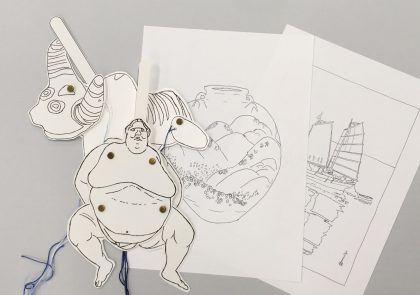

「うちの子どもは美術のクイズとか苦手かも…」なんてちょっと心配している方がいらしたら、「走れコブウシくん!+ぬりえ」はどうでしょう?1階のロビーでは、所蔵品をモデルにした動く人形作りやぬり絵ができるコーナーを設けます。当館でも人気のコブウシ土偶や2階の展示室入り口前にある巨大なおすもうさんの作品(中ハシ克シゲ作《Nippon Cha Cha Cha》)が紙製の人形に大変身!組み立てて動かせるようにして遊びます。人形作りがちょっと難しいという人はぬり絵だけの参加もできます。もちろん大人のみなさんも作ってくださいね。完成したらぜひモデルになった作品を見に行ってください。実物を見るとこんな作品だったのかといろんな発見もあってきっと興味がわいてくると思います。

「走れコブウシくん!+ぬりえ」 ほかにもいろいろあります!

「キッズスペース 森のたね」では、未就学のお子さんを対象に、自由に作品づくりができる「ミニミニワークショップ」を行います。「森のたね」に突然あらわれた大きなタネのオブジェ。アーティスト・オーギカナエさんがこのワークショップのために制作してくれました。子どもたちにはそのタネの中に隠されている素材を3つ取り出して、ハサミやテープを使って「森のなかま」を作ってもらいます。たった3つの素材からいったいどんな作品ができるのか。もしかするとお子さんにとっての初めてのアート作品ができるかも?

ミニミニワークショップのようす 真ん中に大きなタネが!

ここでは11月3日、5日、6日のファミリーDAY開催時間中にいつでも参加していただけるプログラムを紹介しましたが、他にも「布でバッジを作ろう」(11月5日、当日先着順)や、事前の申し込みが必要にはなりますが「箱型カメラをつくってあそぼう!」(11月3日)、「はじめてのベビーカーツアー」(11月4日)、「屏風をつくろう!」(11月6日)もあります。どれにしようかな、なんてお子さんと一緒に悩みつつ気になるプログラムをみつけて参加してみてください。

美術館に子どもを連れて行くのはなんとなくハードルが高いなんて思っていらしたら、まずはファミリーDAYに参加してみてください。それをきっかけにお子さんと一緒にアートに触れる体験を楽しんでいただけたらと思います。

各プログラムの内容はこちらでご覧いただけます。

https://www.fukuoka-art-museum.jp/event/59430/

(教育普及専門員 中原千代子)

2022年10月12日 10:10

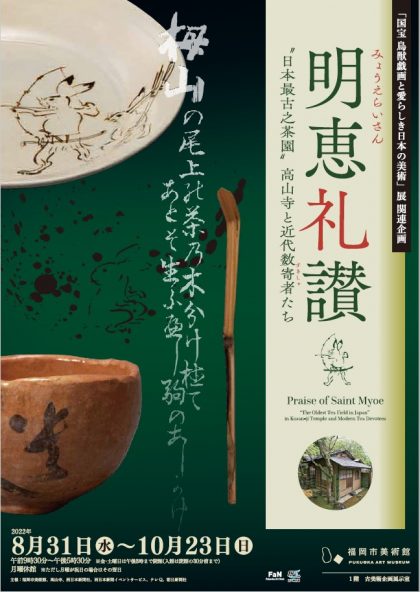

古美術企画展示室で開催中の企画展「明恵礼讃“日本最古の茶園”高山寺と近代数寄者たち」(10/23[日]まで)の閉幕まで、あと2週間を切りました。

本展は特別展「国宝 鳥獣戯画と愛らしき日本の美術」(10/16[日]まで)の関連企画で、京都・栂尾山(とがのおさん)高山寺(こうさんじ)の茶室「遺香庵(いこうあん)」の茶道具を紹介する展覧会です。鎌倉時代の高僧で高山寺の開山である明恵上人の七百年遠忌にあたる昭和6年(1931)、時の茶の湯界を支えた近代数寄者と呼ばれる実業家茶人たち有志一同が、茶を全国に広めたとされる明恵上人の「茶恩」に報いるべく、茶室とそれに常備するための茶道具を寄進したもので、今回お寺様のご協力により、それらを一挙初公開することが出来ました。そうそうたる数寄者たちが自らの美意識を競うかのように自作し、または特注して作らせた種々の茶道具をご鑑賞いただけます。

この展覧会のポスター・チラシのイメージがこちら↓↓

実は1万枚刷ったチラシが、会期半ばにして全てなくなりました。こんなに早くなくなるとは思っておらず、担当者としては喜ぶべきことなのですが、ご所望のお声も多くいただき申し訳なく思います。そこで、このブログの場を借りて、イメージ作りの裏話も交えてご紹介したいと思います。

*

図録とともにデザインを手がけたのは、グラフィックデザイナーの松浦佳菜子さん(FACTORY+M)。思いつくまま我がまま放題の私の要求に真正面から全力で向き合って下さる方です。今回も「格調高くても、親しみ易く」、「シブくても、目を引くような」、「静かだけど、暗くならないように」など無理難題言いましたが、松浦さんは労を厭わず綿密な取材と数々の提案を重ね、素晴らしい結果に導いて下さいました。松浦さん自身お茶をなさっておられるからか、今回のお仕事はいつにも増して情熱的で、展覧会準備の疲れを吹き飛ばすようなパワーをお裾分けしていただきました。

*

では、このポスター・チラシのデザインについて、解説しましょう。

背景の深緑色は、高山寺境内の茶園の茶樹の葉とお濃茶の色に合わせ、わずかにグラデーションをつけて空間的な広がりが生まれています。

上方、鳥獣戯画のウサギのオマージュのような絵柄が描かれた白い皿は、野村得庵(野村証券の創始者)という数寄者が絵付をした作品(出品番号50)で、今展の目玉の一つ。最初のレイアウトではもっと下の方にあったのですが、上司から「このお皿、お月様みたいだからてっぺんにもってきたら?」と言われ、ハッとしました。明恵上人は数多くの和歌を詠んだことで知られますが、なかでもよく知られた一首「心月の澄むに無明の雲晴れて 解脱の門に松風ぞ吹く」(『明恵上人歌集』88)は、高山寺の裏山の松林の中で日が暮れるまで坐禅修行をした明恵が、月を見上げ、松の梢を吹く風の音を聞きながら、自らの菩提心(悟りを求める心)に向き合う、そんな情景を偲ばせる歌です。本展には近代数寄者の重鎮・益田鈍翁が自作・寄進した「松風」という名の竹花入(出品番号10)がありますが、私はその命銘の由来が、この歌にこそあるのではないかと思って調べていたところでした。お皿を月に見立てることが、明恵が詠んだ和歌と繋がり、深い意味を込めることが出来ました。

下方、遺香庵の「遺」の文字が記された茶碗と、その横に配される茶杓は、遺香庵寄進を主導した数寄者・高橋箒庵の自作品です。茶碗は、遺香庵開庵の茶事当日に、高山寺開山堂に鎮座する明恵上人坐像への献茶の儀式に用いられたものです。

さて中央、茶碗と茶杓の間に縦に大きく白抜きで表されている二行の文字、気になりますよね。これは茶杓の共筒に高橋が墨書した歌銘を抜き出したものなのです。

実物がこちら↓↓

「栂山の尾上の茶の木分け植て あとぞ生ふべし駒のあしかけ」という和歌が書かれています。「栂山」は高山寺の山号・栂尾山、「駒」は馬、「あしかけ」は蹄影(あしかげ)つまり馬が歩いて出来る蹄の痕のこと。

伝承によると明恵は、栂尾の茶樹を、より温暖に移し植えようと馬に乗って宇治(京都府宇治市)の地を訪れ、一園地を得た、と(村上素道『栂尾山高山寺 明惠上人』1929年)。この和歌はその時に明恵が詠んだとされるもので、馬上の明恵が、植え方を知らない里人に対し、馬の蹄の跡に植えよと教えたという伝説とともに、宇治茶の発祥を物語る歌として知られています。

“日本最古の茶園”たる栂尾の茶樹が宇治に移植され、全国に茶が広まっていった、その功労者として讃えられる明恵に対し、高橋はこの歌を選んで茶杓に命銘し、捧げたのでした。まさに遺香庵の寄進、本展の趣旨を象徴するような作品なのです。

*

以上すっかりマニアックなお話をしましたが、こうした依頼者のこだわりを一つ一つ拾い集め、通りすがりの人々の目を引くビジュアルを作り上げるデザイナーさんの仕事に、改めて頭が下がる思いです。このデザイン案をお寺様にお見せしてお喜びいただけた時は、心の中でガッツポーズをしました。

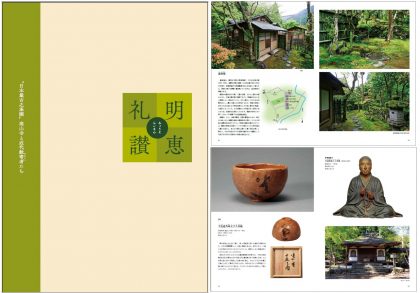

ポスター・チラシが完成すると、間髪入れず図録のデザインです。

こんな感じ↓↓

手取りの良いB5版にこだわりながら、出来るだけ多くの文字情報を載せたいため、おのずと小さくなる文字サイズ。それを出来るだけ読みやすくしたいがために、私は図版と余白を犠牲にしてでも文字サイズを大きくしたいとお願いしたのですが、松浦さんの答えは異なりました。単に全体の文字を大きくすれば良いのではなく、最初に目に入る作品のタイトルを極端に大きく、その分、キャプションと解説は小さく、というメリハリをつける方が効果的なのです、と。提案されたレイアウトを見て、なるほど!と老眼をパチクリしながら感嘆しました。

出品作品の写真はほぼ全て、当館所蔵品の撮影の殆どをお任せしているフォトグラファー・山﨑信一さん(STUDIO Passion)の撮り下ろしです。たくさんの撮影機材をもってお寺様にうかがい、数日かけて撮影されたものです。同じ時に、同じ光の下で撮影された、統一感のある美しい図版です。作品の底裏、箱書、作品解説はもちろん、お寺様や便利堂様からご提供いただいた風景写真も充実しています。ご鑑賞の記念に是非!

(主任学芸主事 古美術担当 後藤 恒)