2022年9月2日 18:09

9月1日、中央区城内の旧舞鶴中学校南棟1階が、アーティスト・イン・レジデンスの拠点かつ、展示スペースも備えたコミュニティスペースに生まれ変わり、Artist Cafe Fukuokaとしてオープンしました。福岡アジア美術館で長年続けられてきたアーテイスト・イン・レジデンスが、規模を拡大して新たな展開を迎えます。

福岡のアートのこれからを期待させる、刺激的かつ居心地のいい場所になる予感。今後どんな連携ができるかな、とワクワクしています。

さて、同じ9月1日に、福岡市美術館でも新しい物語がはじまります。

それが「福岡アートアワード」です。福岡市内で過去1年間に作品の発表などの活動をしたアーティストが対象となる賞で、目覚ましい活躍をし、これからさらなる飛躍が期待できるアーティストの作品を買い上げる形で賞を贈ります。買い上げた作品は、福岡市美術館の所蔵品として展示活用されます。

アワードの選考委員は、水沢勉さん(神奈川県立近代美術館 館長)、植松由佳さん(国立国際美術館 学芸課長)、堀川理沙さん(ナショナル・ギャラリー・シンガポール、キュレートリアル&コレクションズ ディレクター)の御三方にお願いしました。みなさん国際経験が豊かで、広い視野で評価をしていただけることと思います。

通常、アーティストに賞が授与される場合、賞金が贈られることが大半です。それらはもちろん、アーティストにとって、大きな後押しになることでしょう。ですが、このアワードはこれからのアーティストの経済的な支援となるだけでなく、作品が美術館に収蔵されるという、アーティストにとっての新たなステップが付け加わります。そして、美術館にとっても、福岡のアートシーンを語る優れた作品が収集でき、それを、市民に長く楽しんでいただけることになります。

「福岡アートアワード」を通して、アーティストと美術館と市民の間に「作品」という絆ができる。そして、福岡市内での発表などの活動実績が条件となりますので、多くのアーティストの皆さんが「福岡で発表すると、チャンスが巡ってくる」「面白そうだ」と思ってくださったら、福岡市民にも意欲的な作品を見る機会が増えることになります。

対象となるアーティストは、公募いたします。自薦、他薦は問いません。募集内容の詳細をご確認いただき、9月15日~10月31日の間に、ウェブサイトのフォームからご応募ください。

お待ちしております!

(館長 岩永悦子)

2022年8月27日 10:08

どーも。中山です。

9月3日から開催する「国宝鳥獣戯画と愛らしき日本の美術」の

プレトークイベントで、「鳥獣戯画と日本美術の遊戯」という話を

先日させていただきました。

わたしの場合、時々あることなんですが、時間をオーバーして

しまって話せなかったことがいくつもあります。

今日はそのひとつをちょっとだけ。

近年、鳥獣戯画に関する研究が急速に進みました。というのも、

平成21年(2009)から4年をかけて解体修理が行なわれ、その過程で

これまで知られていなかった色んなことがわかったからです。

特にわたしが興味をもったのは、前半に人間、後半に擬人化された

動物が描かれている丙巻に関して、実は人間の前半と動物の

後半が、もともとは一枚の紙の裏表に描かれていたという事実。

わたし個人としては、みんなが思う「なんでこんな絵巻を描いた?」

という疑問に対するひとつの答えを導き出す重要な証拠だと思った

からでした。

また、わたしが想像していることが事実に近いなら、そのほかに

わかったことや以前から感じていたこともあわせて、そもそも甲巻や乙巻よりも時代が下ると考えられてきた丙巻の成立時期も考え直すべきものだと思ったからです。

ぼかさないで、はっきりわかりやすく書けって?

それはトークイベントでお話をした部分ですのでここでは割愛。

ということで丙巻は注目なんです。

展覧会ではみなさんが一番見たいと思われている甲巻は丁巻とともに

会期前半9月3日(土)~9月25日(日)、丙巻は乙巻とともに会期後半9月27日(火)~10月16日(日)に展示されますから是非とも二回、見に来てください。というのがひとつ。

このように、修理の際に作品を解体し、素材や技法について徹底的な

分析を行い、顕微鏡的な観察を重ねることによって、新知見がもたらされることはよくあります。作品を修復すると、必ずひとつやふたつはこれまで知られていなかったことがわかるのです。

かつて、そういう新知見を大いに期待して修復の成果を待った作品があります。今回のトークイベントで、近世の戯画の代表作のひとつとしてごく簡単にしか紹介できなかった当館所蔵の岩佐又兵衛筆「三十六歌仙絵」です。ながらく行方不明だった作品で、再発見後、当館が収集しました。

この歌仙絵には大きな謎があります。若き又兵衛が描いた大傑作だと研究者が認める重要作品なんですが、和歌の部分が三十六人ともすべて画面から消し去られているのです。歌人の名前は消されていませんが、歌仙絵から和歌を消し去るなんてとんでもないことです。なぜ消した? 最初はきちんと和歌が書かれていたことは確実です。消し去った痕跡が画面に汚れとして残っているからです。わたしにはなぜ消されたのか答えはわかっています(わかっているつもりです)。でも証拠がありません。それで、この作品の修復結果をドキドキしながら待っていたのです。

「どこか一文字だけでもいいんですが、どういう文字かわかりました?」

「残念ながらひとつも読めませんでした」

そうなんです。ひと文字だけでも読めれば道は開けたはずなのに、と今でも残念です。どうしてかって? すみません、これは随分前に当館の「つきなみ講座」でとりあげた話題でした。ですので今回は、やっぱりぼかしたまま終わります。

(総館長 中山喜一朗)

鳥獣戯画甲巻(部分)

鳥獣戯画丙巻(部分)

岩佐又兵衛「三十六歌仙絵(柿本人磨)」

岩佐又兵衛「三十六歌仙絵(山辺赤人)」

2022年8月12日 16:08

8月も中旬に差し掛かり、子どもたちの夏休みも後半に突入しましたね。美術館では毎年この時季に夏休みこども美術館を開催していますが、同時に図書も毎年その企画に合わせて選書をし、夏休みこどもとしょかんと題した子ども向けの図書の特集をしています。

今年の夏休みこども美術館のテーマは「水のリズム」。これに関連して、夏休みこどもとしょかんでは水をテーマに、19冊の図書を特集しています。今回はその中から筆者おすすめの図書を4冊ご紹介します。

・『みず』(五味太郎 作/絵本館/1981) 「あまいみず」、「ちいさなみず」など、「~みず」という言葉と五味太郎さんの優しい絵が見開きで対になり、次々に色々な水を紹介しています。絵本のサイズは小さめで、文字は「~ みず」という短いひらがなのみ。字が読めるお子さんなら一人でも読める絵本です。大人も一緒に“確かにこれも水、あれも水だな”とうなずきながら、想像しながら読むのも楽しいかもしれません。

・『みず』(五味太郎 作/絵本館/1981) 「あまいみず」、「ちいさなみず」など、「~みず」という言葉と五味太郎さんの優しい絵が見開きで対になり、次々に色々な水を紹介しています。絵本のサイズは小さめで、文字は「~ みず」という短いひらがなのみ。字が読めるお子さんなら一人でも読める絵本です。大人も一緒に“確かにこれも水、あれも水だな”とうなずきながら、想像しながら読むのも楽しいかもしれません。

・『エイサー!ハーリー ―きゅーはくの絵本 3 沖縄の祭り―』(山﨑克己 画・九州国立博物館 企画・原案/フレーベル館/2006)

・『エイサー!ハーリー ―きゅーはくの絵本 3 沖縄の祭り―』(山﨑克己 画・九州国立博物館 企画・原案/フレーベル館/2006)

九州国立博物館の所蔵品や施設に関連した「きゅーはくの絵本」シリーズのうちの1冊です。沖縄県大宜味村塩屋湾で行われる豊穣祈願祭「海神祭(ウンガミ)」で使われるハーリー船を主人公にし、お祭りの一日が描かれています。普通なら祭を見に行かないとお目にかかれないであろうハーリー船ですが、“九州国立博物館のロビーで展示されていたあの船”と言われればピンとくる方も多いのではないでしょうか。巻末にはお祭りの写真と詳しい解説付きです。

ちなみに、「きゅーはくの絵本」シリーズは全部で10冊発行されており、他の9冊は美術情報コーナーでご覧いただけます。

・『どしゃぶり』(おーなり由子 ぶん・はたこうしろう え/講談社/2018)

地面も焼けるように熱い、暑い日に、家から出たぼくが空を見上げると、「あれ?くも。まっくろの くも。」…「ばら ばら ばらっ」、「とん ととん ぼつんっ」、「じゃばばば ざばああああ」

目で耳で全身で雨を感じる男の子と雨との対話、画面いっぱいに描かれる雨の表情とそれを思いっきり楽しむ男の子の姿が、雨の前のむうっとする空気とにおい、どしゃぶりの雨の音と振動、水の感触までもこちらに届けてくれるような絵本です。

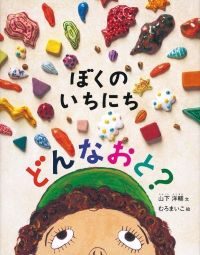

・『ぼくのいちにち どんなおと?』(山下洋輔 文・むろまいこ 絵/福音館書店/2016)

・『ぼくのいちにち どんなおと?』(山下洋輔 文・むろまいこ 絵/福音館書店/2016)

主人公こうちゃんの生活の中にあふれる音をオノマトペで表現した絵本で、ジャズ・ピアニストの山下洋輔さんが著者です。「ぱしゃら ぺしゃらだ ぱしゃ」、「むかか もかか がみごみげめ だみどめ…」、「ごけれ ごけれ ずずりん ずずりん」…さあ、これらは何の音を表現しているでしょうか?

登場人物などは絵で描かれていますが、声や水しぶきなどの音は陶器で表されており、音がより立体的に聞こえてくるようにも感じられます。

夏休みこどもとしょかんは夏休みこども美術館「水のリズム」と同じく8/21(日)まで。

美術館のリニューアル以前は1Fにあった読書室で毎年夏休みこどもとしょかんを開催していましたが、リニューアル後は展示室内にコーナーを設けて開催しています。とは言ってもコロナ禍で去年一昨年はSNS上で図書を紹介するのみにとどめていましたので、実際に展示室で図書を特集して配架したのは2019年以来三年ぶりです。

展示室内にコーナーを設けることの良い点は、作品を間近で見ながら関連する図書に触れられることでしょうか。

ほかにも魅力的な図書を配架していますので、「水のリズム」の展示を見て感じて、時折流れてくる水の音とともに、図書の世界もぜひお楽しみください!

(司書 中務美紀)

「夏休みこどもとしょかん」の様子(近現代美術室A)