2021年9月16日 12:09

8月3日から10月17日まで、近現代展示室A・Bでは2つのコレクション展「ミニマルなかたち」、「和田三造《博多繁昌の図》ができるまで」を開催しています。開幕して1週間たたないうちに臨時休室期間に突入したため、担当者はもどかしく思っていましたが、14日からコレクション展示室も開室!今回は、「和田三造《博多繁昌の図》ができるまで」についてご紹介します。

いま展示中の《博多繁昌の図》は、江戸時代初期の博多の町を描いた和田三造の代表作の一つです。実業家・五代太田清蔵の依頼を受けて作られており、寸法が高さ2.8m、幅2.5mとコレクションの中でも最大級です。

和田三造の作品といえば、東京国立近代美術館所蔵の《南風》(1907年)をイメージする方が多いのではないでしょうか。船上に立つ筋骨隆々とした青年、船出を祝福するかのような青い海と空…日露戦争の勝利後のムードを象徴する作品で、西洋画の遠近法や人物表現を実践したその作品は、近代美術に関心のある方ならだれでも知っているといっても過言ではありません。

しかし、《南風》の約50年後に描かれた《博多繁昌の図》(図1)はずいぶん方向性が違います。なんというか、いろいろな要素が詰め込まれていて、欲張りな仕上がりなのです。

図1 和田三造《博多繁昌の図》

《博多繁昌の図》を見てみましょう。俯瞰構図で街並みを描き、所々を雲で覆い隠す。この構図は、近世以前の絵画、例えば《屏風洛中洛外図屏風》を連想させます。博多の町の地形は画面四隅に「にゅっ」と突き出ていて、四隅を麺棒で延ばしたようです。賑わう街並みには山高帽子にマント姿の南蛮人の一行が描かれていますが、他の町人たちに比べてとても大きく描かれています。背丈はだいたい2倍くらい。いくら何でも大きすぎます。

この不思議な、しかし迫力のある作品の制作背景を知る重要な手がかりが、当館が所蔵する習作です。その数30枚以上。金で縁どられた台紙に描かれ、一つ一つが細かく描きこまれているため、思い入れを持って臨んだことが想像されます。これらの習作には、和田の作品の制作過程を知るヒントが隠れています。例えば、画面中央右手、濠の部分(図2、図3)。見比べてみると、習作が本画と対応しています。和田は習作の段階で、細かなディテールを決めているのです。

図2《博多繁昌の図》(部分) 図3《博多繁昌の図 習作》

この絵の制作期間に、和田は考古学者の中山平次郎博士とその教え子の奥村武氏に協力を仰ぎ、段ボール箱に一杯の博多の町に関する資料を受け取っていました。その資料を参考に描いた習作で想像を膨らましていたことがよくわかります。

また、習作からは、最初は実際の地形に近かった博多の町の輪郭が、完成作では真上から俯瞰したアングルになり、四隅が伸びていることも分かります。場面ごとに描き溜めてきた習作の数々を一枚の画面に集約するのに、遠近法でまとめ上げる描き方ではない方法に変更しているのです。

和田は美術学校卒業後、1914年から16年にかけてインドや東南アジアを周遊し、そこで装飾工芸に強い関心を持ちました。中でも更紗に興味を持ち、帰国後に「絵更紗」という染料を直接布の上に手描きする手法で、南蛮船の平戸来航をモチーフにしたタペストリーを1918年に制作しました。和田はタペストリーの発表時に、平面上の表現のためには地形やモチーフのディテールをあえて事実とは異なるかたちで描くことがありえる(註1)、という旨を記しています。《博多繁昌の図》の描き方が西洋の写実絵画のマナーに則った《南風》とまったく異なるのには、和田の経験に裏打ちされた判断があったといえるでしょう。

今回は、《博多繁昌の図》、そして習作を22点紹介しています。ずらっと並べることで、和田三造が博多の地形の輪郭を決めていく過程や、300年前の町の様子をどのように想像したかを辿ることができます。習作を見ながら作品のイメージが出来上がる過程を想像したり、筆のタッチや線の運びから制作の過程を想像することを、おすすめします。

船のモチーフへのこだわり、本画とそっくりな大きな習作のことなど、他にもお伝えしたいポイントはいろいろあるのですが…それは10月2日の「つきなみ講座」でお話したいと思います。

(学芸員 近現代美術担当 忠あゆみ )

註1 「之等を図するに当り画趣の奔放と史料の平面的叙述との為に敢て事実の次第を無視せる点が服装地形又植物の性状等にあるが吾人の目的別途にあれば寧ろ甘んじて其誹を受くる考である」(和田三造「『南蛮絵更紗』」に就て」『美術新報』17巻7号、1918年5月)

2021年9月8日 11:09

みなさん、こんにちは。こぶうしくんです。

前回のゆるっとブログでは、夏休みこども美術館「これなぁに?謎がいっぱい、古い美術」という展覧会のなかで募集していたお手紙を紹介しました。

展覧会は福岡コロナ特別警報と緊急事態宣言により会期途中で閉室となってしまいましたが、届いたおたよりはなんと全142通。ほんとうにどうもありがとう!

お手紙には作品を見て、気づいたことや考えたことを書いてもらっていたんだけど、ひとりひとり違う視点で作品をみていて、いろいろな意見があってとってもおもしろかったです。

前回のゆるっとブログを読んでいない人はぜひ読んでみてね。

こぶうしくんのゆるっとブログ: 夏休みこども美術館「これなぁに?謎がいっぱい、古い美術」お手紙紹介

それでは今日も引き続き、いただいたお手紙を、ほんの一部ですがご紹介します。

夏休みこども美術館「これなぁに?謎がいっぱい、古い美術」に設置していたお手紙専用用紙とポスト

今日の1通目、めいめいさんからのお手紙です。お手紙の一部を紹介します。

『こくゆう人めんもんへいはふつうの住んでいる人か、王さまが、そそぐときにつかわれた物なんじゃないかな?と思いました。』

《黒釉人面文瓶》陶器 / カンボジア / 12-13世紀 / 高29.2 胴径14.8 底径8.0 cm

めいめいさんは、《黒釉人面文瓶》の使い方を考えてくれました。おもしろい意見どうもありがとう。これは何かをそそぐために使われていたものなんじゃないかと想像してくれました。使っていたのは平民か王様、どんな人が使っていたのかも想像してくれたんだね。

めいめいさんがかいてくれた絵

絵もありがとう!顔の特徴がよくとらえられているね。

この作品について、古美術専門のG学芸員に聞いてみました。

実はこの作品、使い方はよくわかっていないそうです。同じようなものがたくさん見つかっていて、その多くは、上の部分がわざと割られているものばかり。なので儀式かなにかで、割ったりして使っていたのではないかと言われています。でも、この作品は上の部分が割れていないめずらしいものなんだそうです。

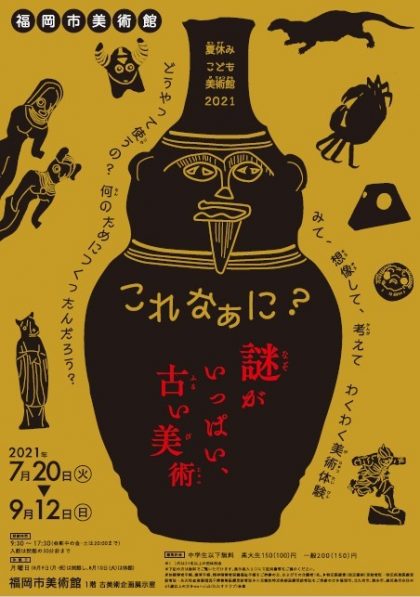

ちなみにこの作品、今回の展覧会チラシでも使われてました!作品のかたちがとっても目立つね。

チラシ

続いては、はるこさんからのお手紙です。

『わたしはじざいかにがいちばんおどろいたよ!!

わたしだったらじざいかにをおにんぎょうとしてあそびたいな~?

こぶうしくんは、どうやってじざいがにをつかうん?

さくしゃはわからないみたいだけどみらいは、ハイテクいっぱいでわかっちゃうかもね♡いろいろなとりくみがんばってね!?』

《自在蟹》鉄 / 日本 / 江戸時代 / 縦3.5 横8.6 cm

はるこさんは《自在蟹》について書いてくれました。本物のカニみたいだけど、実はこれ、鉄でできてます。関節やハサミ、目も本物そっくりに動くんだよ。

はるこさんは《自在蟹》をお人形にして遊びたいんだね。ボクもお人形にして遊びたいな。それで、本物のカニと対面させて、どんな反応をするのか見てみたいな~。

『ハイテクで作者がわかる』っていうのは、どんな技術なんだろう?

ボクは過去へもどれたりすることだと想像したよ。タイムトラベルできるのは少しこわいけど楽しそう。おもしろいお手紙、応援もどうもありがとう!がんばります!

続いて、223てんこうさんからのお手紙です。一部紹介します。

『がっきか何か水を入れる容器、わたしは花びんかなぁ?

私ならお花入れたいなって思ったよー♡』

《へーヴァジュラ法螺貝》青銅 / カンボジア / 11-13世紀 / 総高25.2 高さ22.9 胴径10.3 cm

223てんこうさんは《へーヴァジュラ法螺貝》について書いてくれました。

この中にお花を入れたいと思ったんだね。なるほど、たしかにお花が入ると、色も加わってきれいかもしれません。もしお花を入れるとしたら、どこにかざろう?ボクだったら、ベッドの横の、見るとほっとできる場所に置きたいな。

ちなみにこの作品についてもG学芸員に聞いてみました。

これは水やお酒を入れるための容器だったとも、楽器だったとも言われているそうです。でも本当はどうやって使っていたのかよくわかっていませんとのこと。

それで、233てんこうさんは使い方を考えてくれたんだね。どうもありがとう!

作品をみるときに、使い方を考えるのも楽しいね。

続いては、大牛ママさんからのお手紙です。

『女性5人組グループは、5000才~4500才?ぐらいですか!??

どうやったら、そんなにオキレイで生きられますか!?

おしえて下さい

みんなかみ型がちがうんですねー』

《女性土偶》土器 / パキスタン / 紀元前3000-前2500年頃 / 高4.4~11.6 cm

大牛ママさん《女性土偶》について書いてくれたようです。

みなさん、何重にもなっている首かざりをきっちりまとって、まっすぐ前を見つめるすがた、とってもおきれいですよね。きっと彼女たちは、今日までひとびとに大切にされてきたから、今もこの姿なんだと思います。これからも美しくもっともっと長生きしてほしいです。

それから、大牛ママさんが見つけてくれたかみ形のちがい。ロングだったり、むすんでいたり、もこもこしていたり、ほんとにぜんぜんちがうね。

大牛ママさんがかいてくれた絵

楽しい絵もかいてくれました。どうもありがとう!土偶アイドルという発想もとってもおもしろいです。ボクの推しは・・・、この絵のいちばん右かな!頭の横のお団子がちょっとだけツノみたいみえるから、ボクとおそろいだなと思ったよ。

さて、いよいよ、最後のお手紙をご紹介します。

ふくしまゆかさんからのお手紙です。

『わたしはここに来るのは初めてですが、

いろいろなものを見ているつもりなのに心がふわふわして気持ちが楽になりました。

わたしはこぶうしくんのことが大好きになりました。

そしてなぜかこぶうしくんが家族のように思えました。

わたしもいつかこぶうしくんにあえたらうれしくてないちゃうかもしれません

こぶうしくんもコロナにまけないでください』

ふくしまゆかさん、心温まるお手紙どうもありがとう。

気持ちが楽になったのならよかったです。ボクのことも大好きになってくれたんだね。なんだか少し照れちゃうな。でもすごくうれしいです、ありがとう。

今回の展覧会は福岡コロナ特別警報および緊急事態宣言のため閉室になっちゃったけど、美術館の活動はこれからもずーっと続きます。ボクもコロナに負けないようがんばります!

夏休みこども美術館「これなぁに?謎がいっぱい、古い美術」のお手紙紹介は今回のゆるっとブログで終わりです。全部を紹介することはできなかったけれど、みなさんからいただいたお手紙はどれも目を通して大切にしまっています。本当にありがとうございます。

終わってしまうのはちょっぴりさびしいけれど、またみなさんとお会いすることがあるかもしれません。それでは、そのときまでまたね!

こぶうしくん(代筆:教育普及係 上野真歩)

2021年9月1日 13:09

本日から「秋の名品展」が開幕いたします!と言いたいところだったのですが、福岡コロナ特別警報、緊急事態措置に伴いコレクション展示室は閉鎖中(~9月12日)。皆様に展示をご覧いただけるのはもう少し先になりそうです…。

コレクション展示室にお客さまをお迎えできないことは大変残念ですが、あえて前向きなことをあげるとしたら、展覧会準備にいつも以上に時間をかけられるようになりました。

ということで、今回のブログでは「コレクション展ってどういうふうに作っているの?」という疑問について、今準備を進めている「遊びと笑いの日本美術」展(9月14日から開催予定、以下「あそわら」展)を例にお答えいたします。

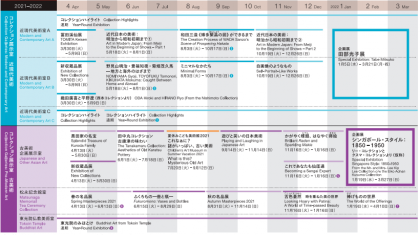

① 前年度:年間スケジュールの作成

当館では毎年3月頃を目途に次年度の展覧会のラインナップを公表しています。コレクションを展示する部屋は全部で6室。1年間ほぼ展示替えをしない部屋もありますが、多くの展示は2~3か月ごとに展示替えを実施します。

年間スケジュール

ちなみに今年度実施するコレクション展の数は全部で22本。学芸員1人あたり4~5本程度のネタを考える必要があります。ですから、場合によっては「とりあえず、タイトルだけ決めて中身は後で考えよう」なんてことも。「どうしてこんなテーマにしたんだろう…」と過去の自分をぶっ飛ばしたくなるくらい後悔することもしばしばあります。

② ~1カ月前:展示プラン・作品リストの作成

タイトルが決まったらいよいよ実際にどの作品をどのように展示するのかを考えます。プランをどういうふうに作っていくのかは学芸員によって様々でしょうが、私の場合は根幹となる作品を最初に決めてその後に枝葉を繁らせていく、という作り方が多いです。

今回の「あそわら」展では、《異代同戯図巻》という絵巻物をメインに据えることにしました。この絵巻は江戸時代に描かれたものですが、人びとを救済する観音様が銃を構えていたり、仏教の守り神である韋駄天が凧あげに興じていたりと、全編にわたって小ボケが散りばめられています。すべて広げると13m以上にもおよぶこの絵巻の魅力をあますことなく紹介したい、というのが本展のテーマです。

銃を構える観音様。

凧あげを楽しむ韋駄天

ただし、300年以上前に描かれた作品ということもあり、現在の我々には笑いどころが伝わりづらいボケも少なくありません。そこで、当時の人々がどのようなことに遊びや笑いを見出していたのかを感じられる作品で脇を固めることにしました。

さて、展示する作品がおよそ決まってきたら、展示室の図面上に落とし込んでみます。この作業の詰めが不十分だと、実際の展示してみた時に、「作品の間隔が詰まりすぎてる」「この作品同士が隣り合ってるの、なんだか気持ち悪い…」などなど様々なトラブルに見舞われてしまい、過去の自分をぶっ飛ばしたくなるくらい…(以下略)

③ ~1週間前:キャプション・パネル類の作成←今ここ

作品が決まったら次に待っているのが作品情報や解説を記載したキャプション作成です。解説文は過去に作成したものを転用する場合もありますが、「あそわら」展のようにテーマ性の強い展示の場合はすべて書き下ろした方が全体の統一を図りやすいです。キャプション以外にも、展示のテーマに沿った章解説や学芸員の小ネタを盛り込んだおもしろキャプションを作ることもあります。

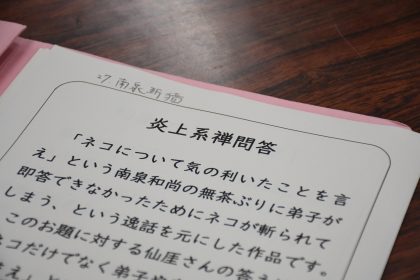

「あそわら」展で掲示予定のおもしろキャプション。内容よりもキャッチコピーを考えるのに苦労することが多いです。

ちなみに、当館のキャプション・パネル類は担当学芸員が書いたものをそのまま掲示するのではなく、複数の学芸員が内容を確認するようにしています。

ダブルチェックを終えた原稿。思ったよりは修正が少なくて一安心。

文章が専門的になりすぎていないか、だれが読んでも意味が分かるか、などをチェックすることが目的です。場合によっては、おびただしい量の訂正が入った原稿が返ってくることもあります。これが展覧会直前となると事態はより深刻です。「もっと早くとりかかれば良かった!」と、過去の自分を…(以下略)

④ ~前日:展示作業・開幕!

以上の準備作業をへて、いよいよ展示作業です。

展示作業については、過去にYoutubeの動画でご紹介したことがあるので、興味がある方はご覧ください。

13m以上の絵巻を広げた展示室がどのような空間になるのかわくわくします。

「遊びと笑いの日本美術」展、どうぞご期待ください!

(学芸員 古美術担当 宮田太樹 )