2021年5月14日 18:05

5月12日から5月末日まで、福岡県にも緊急事態宣言が発令されてしまいました。5月18日から30日まで開催予定だった福岡ミュージアムウィーク2021も、対面の催しはすべて中止になってしまいました・・・。

でも、こんなこともあるかも・・・という昨年の経験もあり、しっかり用意しております動画とオンラインギャラリーツアー。このブログでは、ほんの少しその様子をお知らせいたします。

まずは、オンラインギャラリーツアー。昨年、夏休みこども美術館やファミリーDAYで、子ども向けに教育普及専門学芸員たちが実施しましたが、今回は大人向けに行うことにしました。そして、ツアーのナビゲーターをするのは、ギャラリーガイドボランティアさんたちです。この1年、新型コロナウイルス感染症の影響で、展示室内でのギャラリーツアーをできなかったボランティアさんたち。そろそろ何かしたい!ということで、オンラインギャラリーツアーにチャレンジすることとなりました。写真は、先日のリハーサルの様子です。

新人ボランティアさんはやっと活動の場ができて、緊張しながらも、楽しみながらチャレンジしてくれています。そしてベテランさんも久々の作品紹介に、力が入っていました。私も本番が待ち遠しいです。

実は、既に申込を締め切らせていただいているので、え~!参加したかったのに!という方は本当にごめんなさい。また必ず機会をつくりますので、それまでお待ちくださいね。

そして、もう一つが、1分で美術館のおすすめを紹介する動画。紹介する人々は、清掃スタッフさんや監視員さん、ショップ店長など、美術館を陰にひなたに支えているスタッフさんたちです。私も撮影に参加しましたが、どこでその技を身に着けたの?というくらい華麗なおしゃべりで館内各所を紹介してくださっています。いずれもステキな、時に笑える紹介になっていると思いますので、皆さんぜひご覧ください。たぶん、次回当館にいらしたときには、「これがあれか」とニンマリする事間違いなしです。

おすすめには、作品紹介もあるのですが、緊急事態宣言のため5月31日までコレクション展示が閉鎖されているので見られません。残念ながら写真の作品は5月30日までの展示。いつかまたお目見えすることがあると思いますので、それまでオンラインでお楽しみください。

5月18日から30日までの間に基本的に1日1本YouTubeにアップする予定です。

https://www.youtube.com/channel/UCWtJRlwzxOiySv0fYLK7drQ

↑美術館のYouTubeチャンネルは上記です。ぜひ、ご覧くださいね!

(主任学芸主事 教育普及担当 鬼本佳代子)

2021年5月6日 17:05

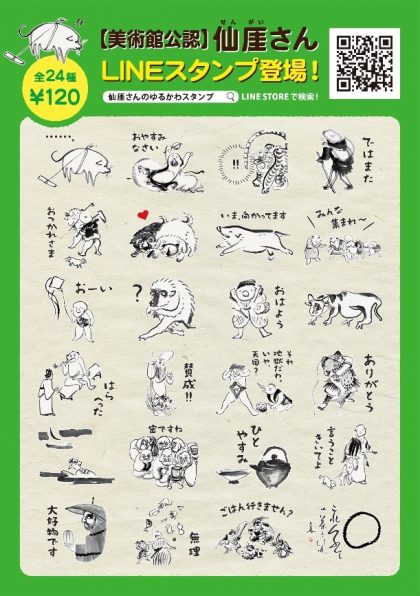

「博多の仙厓さん」でお馴染みの、日本で最初の禅寺である聖福寺の住職を務められた、仙厓義梵のゆるキャラちっくで可愛らしい作品がLINEスタンプになりました。しかも仙厓研究の第一人者で、福岡市美術館の総館長でもある中山総館長と、古美術担当のM学芸員に監修して頂いた大変豪華な仕様です。

仙厓作品でLINEスタンプを作成する話が出たときに、作品をそのまま使用しただけのもの、作品にありきたりのセリフを付けたスタンプではなく、福岡市美術館ならではのスタンプ、福岡市美術館ミュージアムショップにしか作れないスタンプにしたいと考えました。

大変幸運な事に福岡市美術館には、仙厓義梵についての著書を何冊も出されており、講演を開くと即定員オーバーで通路まで人が溢れてしまう、ファンがいてサインまで催促されてしまうぐらい大人気の中山総館長が在籍されています。

また、中山総館長が以前、編集に携わった《大河ドラマ軍師官兵衛記念 黒田家の美術 きらめきの大名道具》の展示会図録の内容が非常に面白く、掲載作品に対してのコメントを読んで笑ったことがあります。

特に下記のコメントがお気に入りです。

雪舟の寿老は頭が短め

寿老図(雪舟/室町時代)

この寿老人の頭は長い

寿老人・松・竹図(狩野常信/江戸時代)より

いよーっ、ポン!

貝尽文蒔絵大鼓胴(弥左衛門/江戸時代)

※《黒田家の美術》の図録は、ミュージアムショップの店頭・オンラインショップで販売中です。在庫が少なめらしいので、気になる方は早めの購入をお勧めします。

仙厓の研究者で、講演も大人気、コメントも面白い、総館長に監修して頂ければ他にはないLINEスタンプが完成する筈。是非とも総館長にご協力をして頂こう…と。

そこで美術館での会議に黒田家の図録持参で参加をして、『総館長が作成された、この図録のコメントが好きなので、LINEスタンプのコメント作成をお願いします。』と直接、中山総館長にお願いをしました。若干?苦笑いされていたような気がしますが、快く引き受けて下さり、スタンプ候補の作品の選定とコメントの作成にご協力して頂きました。

どのコメントを総館長が作成したのか、きっとファンの方ならわかる筈です。

多くの方々のご協力を得て、ようやく完成したLINEスタンプでしたが、実は2度もリジェクトされています。理由は仙厓作品の著作権についてと、裸の絵が含まれている事でした。そこで仙厓作品は著作権保護期間70年を過ぎており、オリジナルの著作権は消滅している旨を説明し、裸の作品については、泣く泣く他の作品に差し替えました。企画の立ち上げから、無事にリリースが開始されるまで、まさかの半年以上かかってしまいましたが、多くの方に利用して頂いているようで非常にありがたく思っております。仙厓LINEスタンプによって、今まで仙厓義梵について知らなかった方が作品に触れるきっかけになれば幸いです。

LINEスタンプ第2弾ってあるのかなこぶ…

(ミュージアムショップ店長 井上大輔)

2021年5月3日 14:05

4月29日、「高畑勲展 日本のアニメーションに遺したもの」(以下、「高畑展」)が開幕しました。日本のアニメーションシーンを牽引しただけでなく、広く映画ファンをも魅了してきた高畑監督の業績を、ほぼ網羅する内容です。初めて監督を務めた「太陽の王子 ホルスの大冒険」(1968年)、テレビアニメ「アルプスの少女ハイジ」(1974年)、晩年の大作「かぐや姫の物語」(2013年)などは、高畑監督の代表作としてご存知の方も多いだろうと思います。

各作品の制作過程をしめす、企画書、絵コンテ、動原画、セル画、などのほか、本展の見どころは高畑監督が遺していた大量の未発表資料です。特に「ホルスの大冒険」のコーナーの制作過程を詳細に示す大量のメモ、スケッチなどは必見です。そこには、宮崎駿、大塚康夫、小田部羊一、森康二といった、稀代のアニメーターたちの筆跡を伺うこともできます。アニメに興味はあっても高畑アニメには通じてない、という若い世代の方こそ、是非本展に触れて、クリエーションすることの大変さとそれを支えた情熱のすごさを実感してほしいと願っています。

この「高畑展」は、2019年7月2日に、東京国立近代美術館で開幕し、翌2020年岡山県立美術館へ巡回しました。当初はそこで終わりだったのですが、巡回延長が決まり、当館への打診がありました。私は「そんなめぐりあわせもあるのか」と不思議な気持ちになりました。というのも、当館では、私自身が企画者の1人として他の5館の学芸員たちと企画開催した「富野由悠季の世界」を2019年6月に立ち上げていたからです。

つまり、この2展覧会は同時に企画準備が進行していたわけなのですが、私がそれを知ったのは2019年1月ごろだったと記憶します。

「機動戦士ガンダム」の総監督として知られ、現在では高畑監督、宮崎駿監督と並ぶアニメ界の巨匠と目される富野氏ですが、「アルプスの少女ハイジ」では、富野監督は高畑監督の元で絵コンテを担当していたのです(その一端を高畑展で見ることができます)。彼にとり高畑監督はいわば師匠格の存在。その2人の展覧会が、場所こそ離れているものの、ほぼ同時に開幕したのです。早速東京の「高畑展」を見に行きました(笑)。資料の展示方法やアプローチなどの類似点もあれば相違点もあり、興味深く観覧。アニメーションに限ったことではないですが映画の「完成品」をしっかり鑑賞することは重要なのですが、「研究」となれば、映像のみを見ているだけではわからない、監督の演出意図、作品に込められたメッセージなどを、普段は見ることのない文字資料やスケッチなどから読み取り、そしてそれを展示に落とし込まなければなりません。その大変さがわかるだけに、「高畑展」を準備されたスタッフの方々にはシンパシーを感じていました。さらに、両展覧会はそろって2020年度の「日本アニメーション学会特別賞」を受賞しました。

その展覧会を、当館で開催できることになったことは、偶然とはいえ、なにかのめぐりあわせなのではないか、と思わずにはいられません。そのめぐりあわせついで、ではないですが、6月20日には、富野監督を当館にお招きし、高畑監督についてお話をしていただくトークイベントも企画しました。

「富野由悠季、『赤毛のアン』を見ながら高畑勲を語る。」福岡市美術館(fukuoka-art-museum.jp)

このところ、当館以外でもマンガ・アニメの展覧会が目白押しとなっていますが、この分野の展覧会も、「質」を問う段階に入ったのではないかと思います。「美術館でアニメなんて」と思っている方にこそ、高畑展をお勧めしますよ! そして、展覧会を見終わったらぜひ、DVDなどで気になる作品の視聴をしてみてください。きっと見方が変わります。

高畑勲展会場写真(「アルプスの少女ハイジ」のコーナー)

(学芸係長 近現代美術担当 山口洋三 )