2019年10月15日 19:10

2019年10月1日より、『仙厓―小西コレクション』がはじまりました。

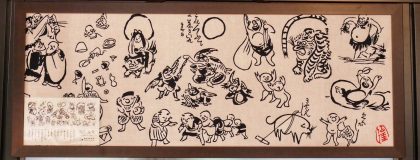

ミュージアムショップでは、仙厓義梵のオリジナルグッズを多数揃えています。

福かぶり猫 虎図 4,300円

手拭い 仙厓ちらし 1,430円

手拭い 仙厓虎図 1,430円

トートバッグ 仙厓犬図 1,320円

仙厓のふきだし付箋 550円

デコレーションテープ 仙厓 550円

ポストカード各種 120円

※いずれも10%の税込み価格

手拭いは注染という、その名の通り染料を注ぎ、染める技法で染められており、全ての工程を職人が手作業で行う為、一つとして同じものが存在しません。プリントでは表現できない繊細で優しい風合いをお楽しみ下さい。

《犬図》があしらわれたトートバッグは新商品です。ぜひお手にとってご覧下さい。

こぶうしくんボールチェーンマスコット(880円)は別売りです

オリジナルグッズ以外にも書籍や、仙厓の印章(印鑑)

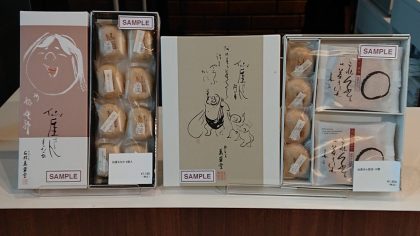

仙厓もなか 1,188円

仙厓もなか・せんべい詰合せ 1,404円

※軽減税率対象商品

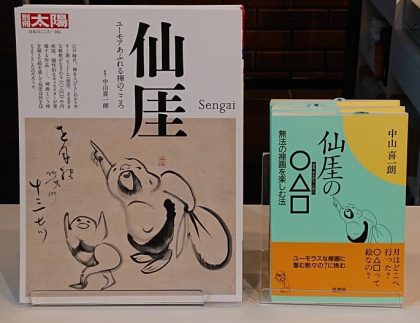

仙厓の〇△□ 2,200円

別冊太陽 仙厓 2,640円

※いずれも10%の税込み価格

2019年10月5日 13:10

タイトルは少し前に話題になったツイッターから拝借しました。なかなかインパクトのあるフレーズですが、よく考えると確かにその通りで、巷にあふれるかわいいものっておじさんが作っていることが少なくありません。そして、こうしたかわいい職人のおじさんの元祖と言えるのが、ただいま公開中の仙厓さんです(「仙厓―小西コレクション」展、~12月1日まで)。本展は2016年に小西昭一さんからご寄贈いただいた、作品を一堂にご紹介するものですが、55点ある作品の中でも特におすすめなのが、この《双狗図》です。

仙厓義梵筆《双狗図》

尻尾を立ててこちらを見つめる様子が何ともキュート。会場でそのかわいさを是非実感してください。ところで、仙厓さんはどうしてかわいい絵を描こうと思ったのでしょう?私生活は質素倹約を旨としていたようで、個人的にかわいいもの好きだった形跡はあまりうかがえません。恐らく、このあたりの事情は現代のかわいい職人のおじさんたちも似たり寄ったりだと思います。つまり、個人的に好きだったからかわいいものを作ったわけではなく、何か別の目的があったのではないでしょうか。その目的というのは、売れるからとか女子ウケするから、とか人によって様々でしょうが、仙厓さんの場合はどうだったのか?今回はそのあたりを考えてみたいと思います。

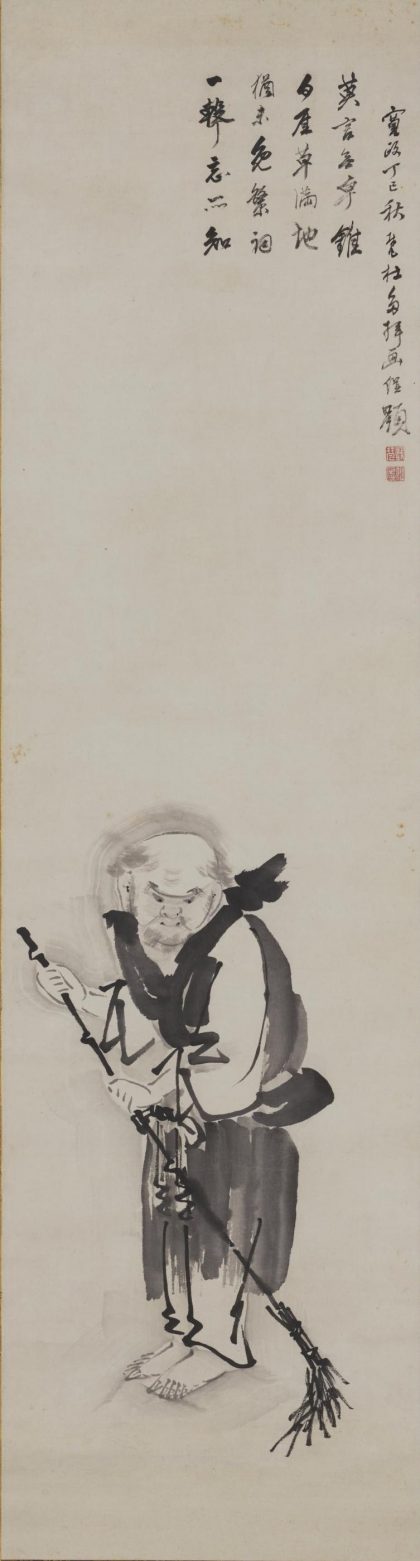

そのためには、少々遠回りにはなりますが、仙厓さんの画業を初期からたどってみる必要があります。岐阜県に生まれた仙厓さんが博多へやってきたのは、39歳の時のこと。恐らく、本格的に絵を描き始めたのもこの頃だったと思います。下の《香厳撃竹図》は仙厓さんが48歳の時の作品で、制作年が分かるものの中では一番早いです。

仙厓義梵筆《香厳撃竹図》

実は仙厓さんがかわいい絵に目覚めるのは、まだまだずっと先のこと。博多・聖福寺の住職を務めていたころはマジメでかっちりとした絵を描いていました。

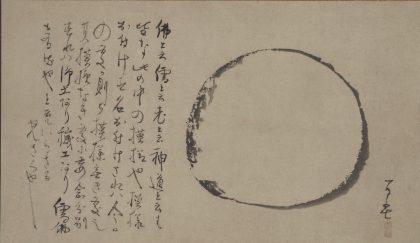

仙厓義梵筆《円相図》

こちらの円相図も住職時代に描いたもの。円相は自身の悟りを象徴する重要なモチーフで、隣には長いコメント(賛文)が記されます。要約すると、世の中には仏教や儒教、神道など様々な思想があるけれど、この円相はこれらを全て含みこんだもので、思想の違いをことさらに強調するのは意味のないことだといいます。個々の多様性を認めつつも、それらを包摂する心のありようを重視すべきことを説いた仙厓さんの思想の根本がはっきりと示された作品です。この頃の仙厓さんにとって、絵を描くことはあくまでも自身の修養、あるいは、弟子への指導の一環であったようで、こういった絵がかわいさと無縁なのは当然かもしれません。そんな仙厓さんの画風に変化のきざしが現れるのは、62歳で聖福寺の住職を引退してからだったようです。

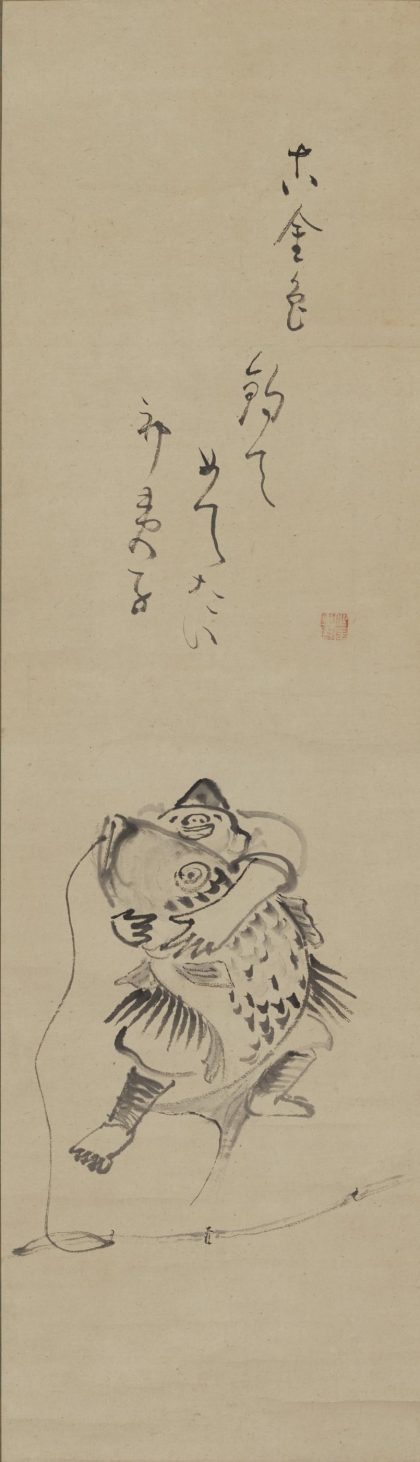

仙厓義梵筆《恵比寿図》

上の《恵比寿図》は、仙厓さんが引退してまもない60代前半の作例と考えられますが、からっとした恵比寿の笑顔は、住職時代のマジメな画風から離れつつあることを示しています。住職を引退後、博多の人々との交流を通して多くの絵を描くようになったことが、仙厓さんの画風が変化した要因だったと考えられます。

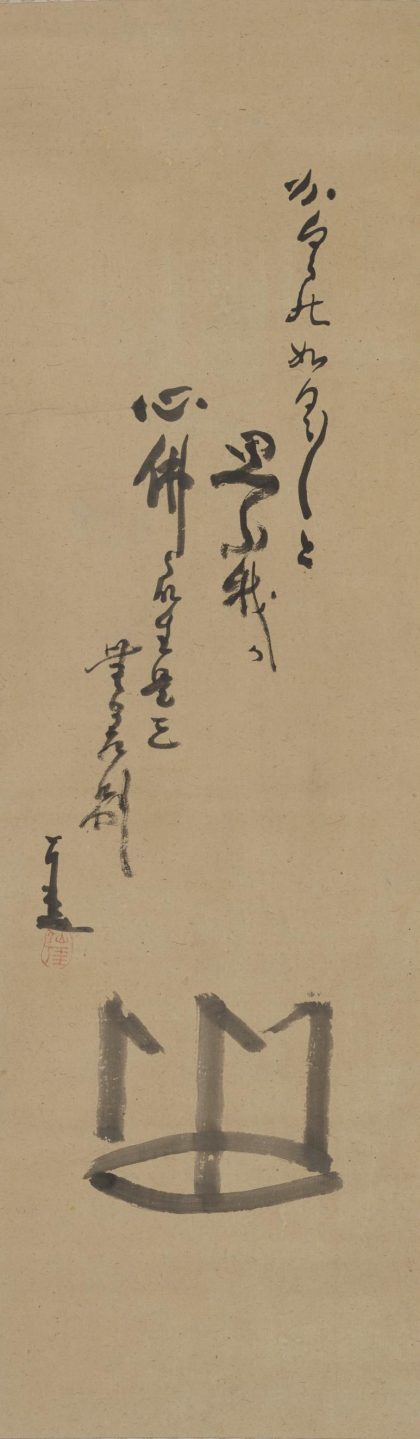

仙厓義梵筆《五徳図》

上の《五徳図》は、釜を支えるための道具で、今でいうコンロを描いた作品です。住職時代の作品との違いとして①仏教とは関係のない日用品を描いていること②賛文が平仮名を交えた平易な文体になっていること、を上げることができます。ちなみに、賛文の内容は、五徳は「如く」と音が通じているので、このようにありたいと思う心を象徴する存在であり、仏教では心のありようが最も重要であると説いています。このように、絵を通して、禅の教えを人々に分かりやすく伝えたい、というのが引退後の仙厓さんの思いだったようです。特に《円相図》や《五徳図》で示されるように、心のありようこそが大事である、というのが仙厓さんの禅僧としての一貫した考えだったように思います。

仙厓義梵筆《双狗図》

ようやく、この作品に戻ってきました。実はこうしたかわいい作品は仙厓さんにとっての到達点と呼ぶべきものです。というのも、先ほど紹介した《五徳図》では、賛文を読んで初めて仙厓さんの伝えたいメッセージを理解できるのですが、《双狗図》では最早その必要はありません。絵を見て直感的に「かわいい」と思うこと、これだけで十分なのです。なぜなら、心のありようを重視する仙厓さんにとって、最も大事なのは作品を見たときに皆が同じ思いを共有することだったのですから。

こんな仙厓さんの作品が人々から愛されないはずはなく、福岡では、多くの文化人・実業家によって仙厓コレクションが形成されました。今回ご紹介する小西コレクションはその中でも質量ともに優れた作品群です。作品1点1点の素晴らしさもさることながら、蒐集されたコレクターの仙厓愛も強く感じられるラインナップです。是非お越しください。

(学芸員 古美術担当 宮田太樹 )

2019年9月23日 09:09

現在開催中の「近代美術と九州」第2期では、1930年代半ばから戦中にかけて活動した福岡ゆかりの画家の作品を展示しています(~10月27日、コレクション展示室 近現代美術室A)。今回はその中でも謎めいた作品のひとつである伊藤研之の作品《音階》を紹介します。

伊藤研之は福岡市に生まれ、当時福岡市に巡回していた二科展に陳列されたドランやマチスの絵画に感化され、画家を志しました。早稲田大学在学中に1930年協会研究所に通い、この作品を発表した1930年代には、ジョルジュ・デ・キリコやマックス・エルンストといったシュルレアリスムの画家に傾倒しながら心象風景を描いていました。

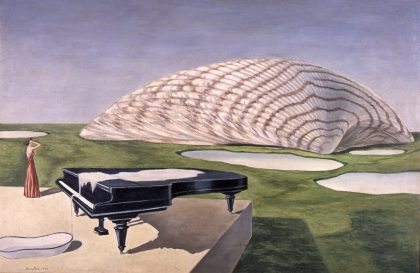

伊藤研之《音階》1939年 油彩、画布

この作品が不思議なのは、《音階》という題名にもかかわらずピアノが弾かれていないことです。画面手前のステージにはグランドピアノが置かれていますが、その横にドレスアップした女性は貝殻に夢中のよう。ピアノから滴る液体は白鍵に垂れ、洗面器に流れ込んで、まるで演奏を拒んでいるようにも見えます。

最も目立っているのは、人体を凌駕する巨大なサイズで描かれた貝殻です。画面のちょうど中央に引かれた地平線を遮るように置かれ、地面に伏せられた姿はドームのようで、その表面の紋様の複雑さに思わず視線が奪われます。

貝殻の根元の蝶番の部分を中心に、同心円状に茶色と白の横縞模様が広がっています。貝殻の表面には、横縞模様と交差するように縦の溝が刻まれているので、模様と溝が互いに干渉して揺らめく波模様を描いています。

見る人を戸惑わせつつ視線を奪う巨大な貝殻の模様は、作者の伊藤にとってどのような意味を持っていたのでしょうか。二つのキーワードで考えてみます。

1.「ここではないどこか」の象徴

伊藤研之の活躍した1930年代、画家たちは貝殻に「ここではないどこか」のイメージを託すようになりました。貝殻は、手に取れば小さく軽く、見つめればその模様や形が様々な出自を想像させ、海の向こうまで見る者の想像力をかきたてます。とりわけ、三岸好太郎は晩年に貝殻にシュルレアリスム絵画の世界観を重ね合わせ、1934年に発表した7つの作品に貝殻を登場させました。現在展示中の《海と射光》はその一つです。

三岸好太郎《海と射光》1934年 油彩、画布

《海と射光》において、強い日差しに照らされた女性の身体と並置されたいくつもの貝殻はジグザグのカーブを描いて地平線の向こうへと続き、見るものを画面の奥へ奥へと誘っています。生きた人間の裸体と並べられた貝殻は、今にも動き出しそうです。

《音階》の貝殻は圧倒的なスケール感で画面空間を支配しており、ここが現実世界と異なる場所であることを訴えかけます。シュルレアリスム絵画に傾倒していた伊藤は、三岸好太郎の「貝殻づかい」を意識していたのでしょうか。

2.小さな宇宙

一方で、貝殻の描写には仲間の活動からも影響を受けたのではないでしょうか。伊藤は1939年に写真家の吉崎一人、久野久、高橋渡、許斐儀一郎、田中義徳と、工芸家の小池岩太郎の6名でと前衛美術集団ソシエテ・イルフを結成します。ソシエテ・イルフの仲間は、自然の造形の中にある数学的規則に造形としての面白さを見出し、しばしば写真作品の中で切り取っていました。例えば、久野久は貝の拡大写真を撮影し、1938年に高橋渡は女性が大きな貝を見上げる《海の精》を発表しています。1939年10月に発行された写真雑誌『フォト・タイムス』には、吉崎一人が木目を撮った《悠久》が掲載されています。節穴に沿って同心円状に広がりながら、複雑な模様を描く木目を拡大したこの作品に、伊藤は「ふし穴の衛星が描く不規則な無限軌道、遠く迄、遠く迄行って再び帰ってこない無限軌道」という解説文(あるいは詩?)をつけました。写真はお見せできませんが、《音階》の貝殻の模様は、吉崎の作品によく似ています。

《音階》の数学的な規則性を持った貝殻の模様は、音の不思議を暗示しているかのようにですが、自然の中にミクロコスモスを捉える感覚を、伊藤は同世代の写真家と関わる中で磨いたのではないでしょうか。

貝殻の複雑な模様や種類ごとに異なる形は、古くから博物学的な興味をそそり、多くの絵画の中に登場してきました。《ヴィーナスの誕生》に代表されるように女性とセットで描かれ、生命のシンボルとしても知られます。みなさんは、絵の中の貝殻にどんな意味を読み解きますか?ぜひ会場でご覧下さい。

(学芸員 近現代美術担当 忠あゆみ)