2025年3月5日 09:03

はじめまして。2月から福岡市美術館 近現代美術係の学芸員となりました、花田と申します。初めて担当するブログなので自己紹介や2月中の出来事を話してみようと思います。

私は高校までを宮崎で過ごし、大学は大阪にいましたが、父の実家が福岡にあったこともあり、小学生の時にはちょこちょこ福岡に来ていました。また、1年ほど福岡に住んだ際には寮が大濠公園の近くにあったのですが、福岡市美術館はちょうどリニューアル期間だったので足を運ぶことはできませんでした。私が初めて福岡市美術館に来たのは去年の就職試験のときになります。試験前日に展覧会を見に行こうと、どきどきしながら大濠公園駅から歩いてきて、間違えて舞鶴公園の三の丸広場に行ってしまい、ここはどこだ?とウロウロしていたのが懐かしく思い出されます。美術館に着くと、まずチケット売り場はどこだろうとウロウロし、館内でも展示室を見たりカフェに入ったりショップを見たりとウロウロしていました。今改めてホームページを見直すと、フロアガイドにきちんとチケットカウンターの場所が表示されていました。ちゃんと確認しておかないといけないですね。そんなこんなで、かつて近くを行き来していた場所で今働けることに勝手ながら縁を感じています。

ところで、私は大学院の頃は近代日本美術、なかでも鏑木清方について勉強しており、清方が歌舞伎などの芝居好きだったこともあって、画家が芝居をどのように考え、どのような意図や工夫をして描いていたのかについて考えていました。また、画家によって都市の捉え方、都市のなかで興味を持って見る対象が異なっており、画家が都市をどのように見ていたのか、どのように作品に描いていたのかという点にも興味を持っていました。福岡市美術館には清方の弟子である福岡市出身の小早川清や久留米市出身の吉田博の作品があるので、師の清方と弟子たちの展覧会はどうだろうか…と漠然と考えてみたりしていますが、今の目標はまず館や日々の業務に慣れることです!2月からの勤務だったので、修士論文を出してすぐ福岡に来て、このブログを書いている現在は働き始めて約1ヵ月が経ちました。2月中は、収蔵庫を案内していただいたり、展示室などにある乾湿計の用紙交換のやり方を教えていただいたり、他館に挨拶に伺ったり…見るものほとんどが新鮮で、恥ずかしながら知らないことばかりでした。日々の業務の一つに閉館業務というものがあり、閉館時間前に作品の状態の確認や設備の点検をするのですが、2月担当の私は17時頃に展示室、特に2階の近現代美術室を見回っておりました。初日はどのような点を確認するのかを教えていただき、監視員の方に挨拶しながら見回りました。最近は館内のどこにどの部屋があるのか、やっと覚えてきましたが、たまに収蔵庫までの道や階段を歩いていると迷路のように感じ、このドアを出たらここに出るのか…!という面白さがあります。さらに、業務とは関係のないことですが、通勤で通る福岡城の水堀にいた鳥が「はっはっはー」という声で鳴いていたこともありました(笑われていたのかも?)。日々、勉強し、新しいものを見て、そして反省の毎日です。

かつて小学生だった私が見ることのできた福岡の地域は限られていますが、街の様子がだいぶ変わったように感じます。記憶にある建物やお店がなくなっていたり、新しい建物がかなり増えていたり。知っているけれど知らない街という印象です。福岡にもっと慣れるために休みの時には色々な場所に行ってみようと考えています。

…というとりとめもない話をダラダラとしてきましたが、今年は早速「つきなみ講座」を担当する予定もありますので(かなり緊張していると思いますが)、みなさまにお会いできる日も近いと思います。精一杯努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

帰りがけに撮影しました。夜の美術館は灯りがきらきらして昼とは違う雰囲気です。

(学芸員 近現代美術担当 花田珠可子)

2025年2月20日 13:02

1月31日、田中千智さんによる3年間のプロジェクト「生きている壁画」が無事終了しました。壁画が完成し、今年いっぱい公開されます。

本プロジェクトは、2023年田中千智さんの個展「地平線と道」とともにスタートしました。近現代美術室の最終壁面にある幅13m、高さ3.1mの白い壁面に、ご本人の発案で1年ごとに加筆していきました。

1年目の完成時の「生きている壁画」

1年目に描かれたのは漆黒の森に子供たちや生き物が息づく静かな作品でしたが、2年目には中央に黄色い光が差し、画面左上には戦争、災害を思わせる情景が書き足され、3年目には、黄色の部分は燃え盛る炎を思わせる描写に変化していきました。そして、船や、瓦礫、猫、アロエなど新たなモチーフが描き足されたことで、胸が苦しくなる場所もあり、安らぎや見ていて笑みが浮かぶような場面もあり、様々な物語を包み込んだ、見ごたえのある作品になりました。

3年目の初日

ちょっと話が変わるのですが、我が家では木版画がとても身近で、よく家で夫が木版画を刷っています。去年の12月のクリスマスにも、子どもに木版画でキャラクターを刷った服をプレゼントしたのですが、その刷りの作業を見ている時にふと、版画の線には時間が圧縮されているな、と思いました。版にインクをのせ、支持体に押し付けて「ぺらり」と剥がしたその一瞬、たちまちに複雑なイメージが立ち現れるのには、何度見てもびっくりします。刷られた線をよ~く見ると、かすかなムラが見て取れます。このムラが、私には時空の狭間のように思えます。版画の線の中には、時間が格納されているのです。

話を戻し、「生きている壁画」を見て思うのは、この作品における線や面は、圧縮されることのない時間の痕跡である、ということです。「何を書くかまだ考えていないです(笑)」と言いながら、田中さんは初日から大胆に筆をのせていきました。一日ごとに画面は変化し、時間の経過は作品の造形要素と連動しているのです。

この3年間に、世界情勢も大きく変化していきました。ウクライナ侵攻、能登半島地震、飛行機事故、パレスチナ侵攻など、苦しいニュースも目に耳に入ってきました。「生きている壁画」には、そうした出来事が反映された痕跡があります。また、日々美術館を訪れる来場者の方々との暖かい交流も、作品には反映されています。(壁画の一番右端にいる狼と頭巾をかぶった人物は、来場者の方に「残して!」とリクエストされたものなのだとか…。)いうなれば、「時間を呼吸している絵画」が、「生きている絵画」と言えるのではないでしょうか?

リクエストに応じて最後まで残った狼と人物

日々変化していく絵画を見ていると、絵画と時間との、何通りもありえる関係性を考えさせられます。そして改めて最終段階を迎えた壁画を見渡すとき、3年間の時間の厚みが一度に迫ってくるように感じます。圧倒的な迫力を、ぜひ実際にご覧ください!

なお、田中さんは、福岡三越でも展覧会を開催中です。先日会場を訪問したところ、壁画の完成後に制作した新作が66点(!)も展示されていて、その力強さにとても驚きました。

2月22日には、完成を記念して、トークを行います。田中さんの現在の心境や、完成後の手ごたえについてお聞きできればと思っています。是非お越しください!

能古島のアトリエを思わせる部分を書き込む田中さん

■《生きている壁画》第3段階・完成トーク

日時:2025年2月22日(土)午後2時~午後3時30分(開場:午後1時30分)

会場:1階 ミュージアムホール

料金:無料

定員:180名(先着順)

講師:田中千智(画家)、聞き手:忠あゆみ(当館学芸員)

https://www.fukuoka-art-museum.jp/event/153073/

学芸員 近現代美術担当 忠あゆみ

2025年2月13日 09:02

今回のブログでは、昨年の11月末から12月に行ったバリアフリーギャラリーツアーにて作品を鑑賞した時のことを少しご紹介したいと思います。

昨年12月に開催した「聴覚障がい者のための 目で聴くツアー」より

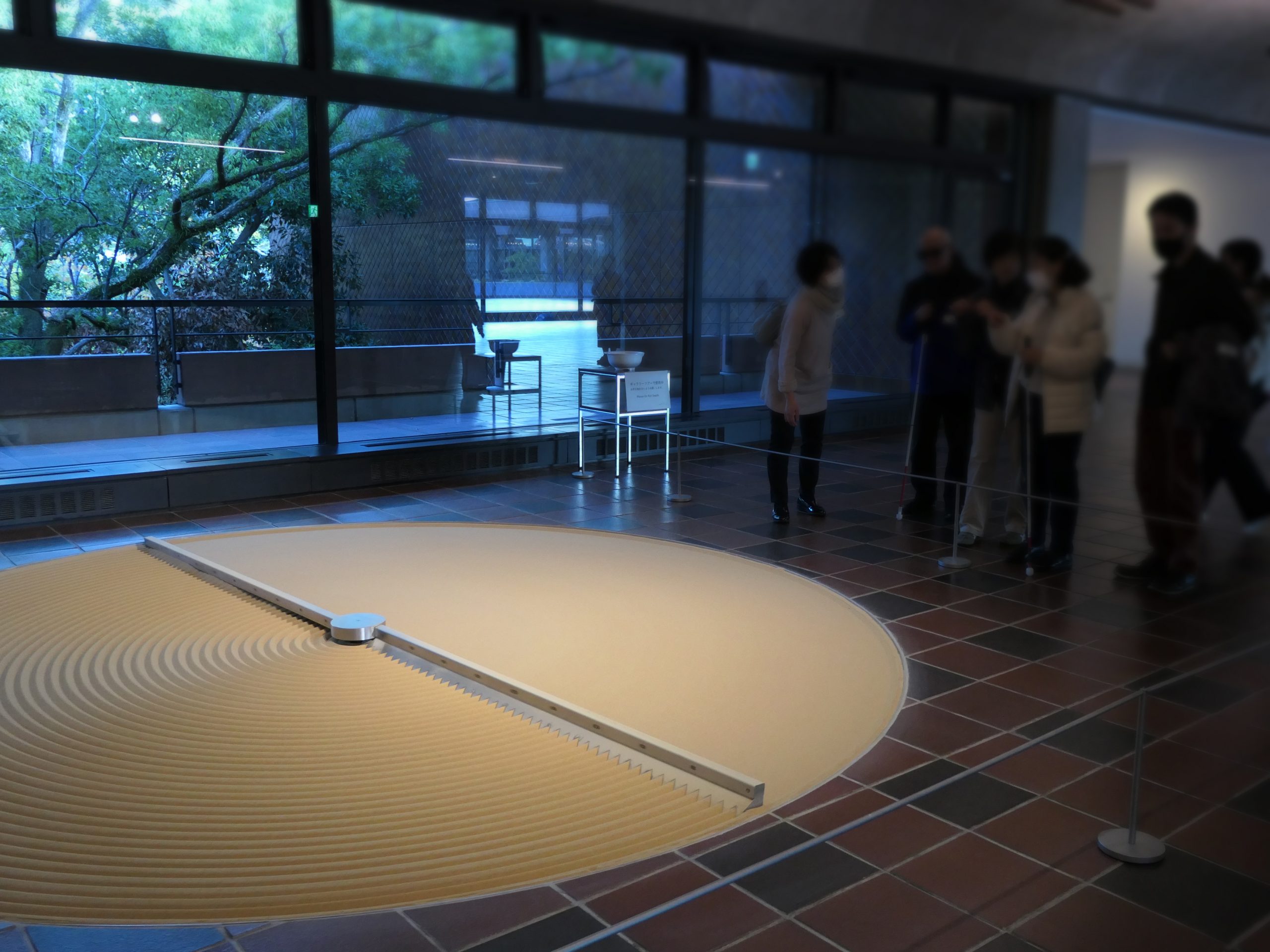

福岡市美術館では、毎日定時に開催しているギャラリーツアーや、夏休みのこども美術館、秋のファミリーDAYなど、年間を通して来館者へ向けた様々なプログラムを企画していますが、そのうちのひとつにバリアフリーギャラリーツアーがあります。これは、様々な方が集まり、利用する施設である美術館が、すべての人にとって安心して過ごせる場所となっていくことを目指して行うもので、現在は年に一度のペースで視覚、聴覚に障がいがある方、車いすを利用する方を主な対象に、3つのギャラリーツアーを開催しています。2023年度までは、基本的に8~9月のシーズンに行ってきたツアーですが、今年度は9月に新規収蔵作品、モナ・ハトゥムの《+と-》(1994/2024年、 ステンレス鋼、モーター、砂)の設置のため、展示室に工事が入った影響で、初めて初冬の時期に開催となりました。

11月末に開催した「視覚障がい者のための おしゃべりとてざわりのツアー」より

モナ氏の作品は、床に設置された直径約4mの円形の凹みの中に砂が敷き詰められており、その上に設置されたステンレスのバーが一定の速度で回転することで、砂に模様を描いては消していく、という動きが反復し続けるものです。ステンレスのバーの半分にはギザギザの凹凸がついていて、それが砂をなぞることで規則正しい櫛目状の模様ができて、平らだった表面に繊細な陰影が生まれますが、やがて凹凸のないバーの半分がやってきて通り過ぎるので、模様はかき消され、フラットな砂の面が再び作られます。作品は展示室の床に埋め込みで設置された立体作品であるということと同時に、こうして動き続けるということも作品テーマに関わる大切な要素となっています。

「おしゃべりとてざわりのツアー」では、絵画など触れることができない作品では、見える人が大きさや色、かたちや描かれた内容などの情報を言葉で表現して、見えない人はそこから浮かんだイメージや疑問を投げ返しながら作品を鑑賞していきます。また、彫刻など触れられる作品をとりあげる場合は、事前に安全確保や触れる準備をして、触覚を通じて鑑賞します。普段、視覚に頼ることに慣れている人にとっては、触る鑑賞は物としてのかたちだけではなく、温度や質感、大きさを自分の身体感覚で直接感じるなど、目で見るのとは違った作品鑑賞の仕方に気がつくきっかけとなり、また視覚以外の感覚を研ぎ澄ませている人にとっては、触れて鑑賞する面白さを存分に楽しむ機会となります。今回のモナ作品では、作品に使われている砂と同じものを容器に取り分けそれに「触れる」こともしましたが、それだけでは伝わらない、作品が動くことで生まれる変化を感じるため、かすかな砂の音やバーが動く気配が伝わってくるかを、参加者が耳を澄ませて作品に集中するという時間も、鑑賞の中に意識して取り入れてみました。

そして、「おしゃべりとてざわりのツアー」の翌日には、「目で聴くツアー」にて同じモナ作品を、聴覚障がいのある当事者の方とも鑑賞しましたが、この時は作品全体を見て情報を受取ることができるので、見えるものについてから話は始まったものの、やはり作品の動きや砂の変化について話題が展開したところで、音についても話す場面がでたことは印象的でした。

目で聴くツアーでは、当事者の方から発せられた、砂が動いて生まれるのはどんな音ですか?という質問に対して、手話通訳をされていた通訳者の方も自身の感想を伝えてくれたのですが、海辺の音のようです、と表現されていました。その言葉で、参加者の中にどのような作品イメージが膨らんだのかはわかりません。ただ、新しい作品が設置されたことで今回は、見たり触れるたりするだけではだけでなく、気配を感じる、音をきく(イメージする)ということも作品鑑賞のひとつの要素になるのでは?、ということを試してみることが出来ました。今回のツアーで、作品鑑賞の仕方にもまだまだ色々なアプローチがあり得るはずと、考えを広げる機会にもなったといえます。

バリアフリーギャラリーツアーでは、それぞれがそれぞれの感覚を使って作品を鑑賞し、時間を共有することを試みます。各ツアーではモナ作品以外にも、参加者の気になる作品があり希望が出た時には立ち止まってそれについて鑑賞するなど、通常のギャラリーツアーよりは全体の時間を長目にとって開催しています。2020年から始まったプログラムですが、これからも参加する方にとってのより良いかたちを考えながら試みて行ければと思います。

ところで、昨年末くらいまでは、今年は比較的暖冬なのかな?と思っていたのに、年が明けたあと、ここしばらくは急に寒い日が続いています。北海道や北、西日本ではとくに寒波の影響が大きい地域もあり大変ですが、福岡市美術館の周辺でも雪がちらつく日が何日もありました。冬の曇り空が続くと、温暖な気候の福岡も、やはり日本海側の地域なのだというのを実感します。冬の一番寒い時期に美術館まで出かけていくのはしんどいし面倒くさいなと、億劫に思われる方も多いかもしれません。ただ、そんな季節でも1月末からの旧正月や、特別展「トムとジェリー展」が始まったこともあり、福岡市美術館は国内外のたくさんの方にいらしていただいており、とても賑わっています。館内は年間を通して温湿度管理により一定に保たれていますので、来てしまえば快適に過ごしていただけますので安心ください!と、最後になり天気の話題など少しチカラ技で強引に挟んだのは、実は今週末、2月15日(土)にもバリアフリーギャラリーツアーの3つ目のプログラムとして、「車いす利用者のための ゆったり車いす鑑賞ツアー」を開催する予定で準備中なのです。

https://www.fukuoka-art-museum.jp/event/154093/

(応募は2月12日にて締め切っていますが、もし参加してみたい、という方がいましたら直前となりますが上記をご覧いただきご連絡ください。)

ですので、これ以上寒波は続かないでほしいと切に願いながら現在、このブログを書いています。夏は台風に悩まされ、冬は雪をおそれつつですが、これからも福岡市美術館にアクセスしてくださる方へ向けて、作品や展示を楽しんでもらえるプログラムを行っていきたいと思います。

(教育普及係長 髙田瑠美)