2025年5月14日 09:05

どーも。総館長の中山です。

タイトルのとおり、今年は日本の近代建築を代表する建築家である前川國男1905-1985の生誕120年にあたります。お誕生日は5月14日。このブログ記事をアップした今日なんです。亡くなられてもう40年ですからハッピーバースデイはおかしいですが、記念日には違いないかな。

前川さんが福岡市美術館の設計に着手されたのは1976年のことで、開館は1979年ですから、彼の生涯からいえば当館は晩年の作品になります。代表作には東京文化会館(1961年)や東京海上ビルディング本館(1974年)などがよくあげられますが、東京都美術館(1975年)、熊本県立美術館(1977年)、山梨県立美術館(1978年)、宮城県美術館(1981年)など、当館を含めての美術館の数々も前川建築の魅力を雄弁に物語る一群であり、美術館建築抜きには前川さんの建築思想は語れないのではないかと思っています。美術作品として所蔵品に登録はしていませんが、建物自体が当館の目玉作品のひとつなのです。それにしても竣工年をならべると、1970年代の美術館建設ラッシュが浮かび上がってきて興味深いですね。

さて、建物は当館にとっての目玉作品なのですから自慢したいのが人情です。それで5月18日の「国際博物館の日」を記念して毎年開催するミュージアムウイークの期間中に、わたしが参加者をご案内する「建築ツアー」をやっています。美術館や博物館では「バックヤードツアー」をやっているところがありますよね。当館のツアーは、裏側を見てみたいでしょ、お見せしますよ、というのが主たる目的のイベントではないので、「建築ツアー」としています。とはいえ、普段は立ち入ることのできない屋上や、みなさんが見たいバックヤードの一部にも行くこともあって、大人数ではむずかしく、定員20名ですが今年も5月24日(土)にやります。こんなことを書くと、それならツアーに参加しようかなんて思ってくださった方がいらっしゃるかもしれません。でも申し訳ない。もう事前申し込みの締め切り、過ぎてます。すみません。

なんか前川國男の建築のことを少し知りたくなったなという方、まだちょっと先になりますが、今年の11月16日(日)に現在の前川建築設計事務所の橋本功所長とわたしが対談形式で講演会をすることが決まりました。講演会のタイトルや内容構成など詳細はまだこれからですが、前川國男が当館を手がけた際に実際に所員として設計に参加した橋本さんに当時のことや前川さんの考えていたことなどをお聞きしながら、2019年に実施した大規模な改修についても触れてみたいと考えています。この対談も事前申し込みになるかもしれませんので、そのときはよろしくお願いいたします。

ではここで、せっかくですから当館の建物に関する前川さんのこだわりをちょっとだけご紹介しましょう。

これはロビーに並んでいる柱のひとつを写した写真です。だからなんだ? よく見てください。コンクリートの肌が細かく凸凹してますよね。これは「はつり仕上げ」といって、特殊な工具でコンクリートの表面を細かく打ち、質感を出しているんです。一時期、一般住宅やちょっとした店舗などにコンクリート打ちっぱなしの壁をむき出しにしてオシャレ感を出すのがはやりましたよね。当館にも打ちっぱなしのところはあるのですが、柱はこうしてわざわざ「はつり仕上げ」にして柔らかな感触を演出しているのです。触ったら硬いですが。ほかにも「はつり仕上げ」が見つかりますから、当館にお越しの際に探してみてください。

あと、床のタイルがちゃんと柱をきれいに取り囲んでいますよね。これもだからなんだと思われます? 当館の柱と柱の距離(中心から中心)は6メートル40センチなんです。広々とした空間を創出することと、堅牢な構造を保つことを勘案して定められた距離なのでしょう。ところが、この6メートル40センチというのは、ふつうに床にタイルを敷いていくと厄介なことが起こるんです。タイルの大きさは30センチですから、きちんと割り切れない。タイルが柱とずれていってしまうのです。そんなことない、ちゃんと柱とタイルがおさまっている? そうなんです。この美しさは、目地を含めると縦横が32センチになる特注の大きさのタイルによって実現しているのです。32センチだと6メートル40センチが割り切れますから。

前川さんは建築を「細部の真実に支えられたフィクションである」と語っています。ディテールにこだわるんです。でないといけないんです。さすが、リアルな存在感の塊なのにフィクションと言い切るのはすごいですね。神は細部に宿るとか、美は細部に宿る、などともいいますね。福岡市美術館の建築は、こうしたディテールへのこだわりが支える作品空間です。展覧会だけでなく、美術作品やあなたをとりまく空間自体もぜひぜひお楽しみください。こだわり=意図を発見すると、予想以上に感動しますから。わたしが福岡市美術館の学芸員になったのは1981年です。それから4年、前川さんはご存命でした。ペーペーの若造でしたが、機会をとらえて一度でよいのでお会いしたかったなあ。

(総館長 中山喜一朗)

2025年1月1日 09:01

どーも。総館長の中山です。あけましておめでとうございます。

最近、新年一発目のブログはお前が書けという風潮?が定着してきて、戦々恐々なんです。書きたい人が書きたいときに書くのがベストなんですけどね。去年のお正月は、大牟田市動物園さんとのコラボ企画「教えて!美術館の人! -辰って一体どんな動物?-」というライブ配信もあったので、その予告編も兼ねて「辰は美術と仲が良い」というタイトルで書きました。そこで「あれ、ちょっと待てよ。そういえば…」と、どんどん遡ってみると、2020年のお正月からずーっと書いてました。なんだ、戦々恐々もなにも、もうとっくに定着してますやん。トホホ。うれしがりみたいに私的年賀状の図案も載せてますやん。御多分に漏れず、わたしも昨年「年賀状やめます」宣言を年賀状に書きました。かの博多の名物禅僧である仙厓さんは、「なんか描いてくれ、なんか描いてくれ」とあまりに多くの人が来たので「うらめしや わが隠れ家は雪隠(せっちん・トイレのこと)か 来る人ごとに紙置いていく」と嘆息し、83歳で絶筆を宣言して絶筆の石碑まで建てましたが、「仙厓さんが絶筆したと?そらあかん。今のうちになんか描いといてもらわんと」という聞き分けのない博多っ子が普段にもまして押し寄せ、断ることもできずに「絶筆の碑図」を何枚も描いて与えています。笑い話です。当然ながら88歳で死ぬまで絶筆できませんでした。わたしは年賀状、やめますけどね。

さて、今年は巳年ですが、ヘビで思い出すのは小学校一年生の夏休みです。淡路島の叔父の家の牛小屋の板塀の隙間から、大きな大きな青大将が、ぬうっと首をまっすぐ水平に出していたんです。どこまでが首なのか知りませんけど。記憶映像では50センチくらいだったです。ながいながい首で狭い道が通せんぼされているんです。気づいたら、もう目の前だったんです。怖かったなあ。ヘビはまばたきしないんです。そもそもまぶたがないんです。真横なのに、じーっとこっちを見ているように思われて、ヘビに睨まれたカエルみたいにうごけませんでした。ほんとは慌てて後ずさりしてから固まって、そのまま彼が立ち去るまでわたし、じーっと待っていました。彼女かもしれませんけど。永遠の時間が過ぎて、彼または彼女が田んぼに消えてから全速力で駆け抜けました。家の裏の海岸にどうしてひとりで遊びに行ったのかはもう思い出せませんが、この青大将がわたしのヘビ初体験でした。ヘビに対する恐怖は本能なのか学習なのか、論争があるみたいです。わたしの場合は、学習していたのかもしれませんが、あれは本能的な恐怖でしたね。多分。叔父に怖かったことを話したら、夜中に天井からネズミを丸のみにした青大将が、寝ている布団の上にドサッと落ちてきた、なんて話を笑いながらしたんです。もう寝られなくなりますよね。いじわるな叔父さんでした。大人になってからは、それほど怖くなくなりました。思っていたより怖くないということを、学習したようです。

ついでにもうひとつ告白しますが、文化英雄という言葉をご存じですか。わたしはつい最近まで知りませんでした。何かの拍子に耳に入ってきて、そんな言葉があるのかと手元の広辞苑(1991年発行・第4版)で引くとちゃんとありました。文化施設に人生の七分の四以上も勤めているくせに文化という項目をきちんと読んでいなかったわけですし、そうでなくても恥ずかしいかぎりです。広辞苑の解説はちょっとお堅いので、ネットのウィキペディアを引用すると、文化英雄とは、〈火や作物の栽培法などの有意義な発明や発見をもたらし、人間世界の文化に寄与したとされる伝説的人物やある種の動物〉のことらしいです。人間に火や穀物をもたらしたギリシア神話のプロメテウスは有名ですね。わたしがこの言葉と意味を知ってまず思い浮かべたのは、エデンの園でアダムとイブに禁断の果実を食べさせて知恵を授けたヘビでした。知恵をさずけたのだから、ヘビも文化英雄になるのかな、なんて漠然と思ったのです。あのエデンの園にいたヘビ、実は堕天使で悪魔のルシファーらしいです。いいですね、ルシファー。ロマン・ポランスキー監督、ジョニー・デップ主演の映画「ナインスゲート」とか、アトラスのRPGゲーム「女神転生」シリーズとか、姿を現しても現わさなくても、仲魔になってもならなくても、わたし大好物なんです。ルシファー。これは余計な話でした。それにしても、知恵を獲得することが罪を背負うことになるというのは、やっかいな問題です。

さて、ヘビに恐怖を感じたり、悪魔の化身だったりするマイナスイメージは、万国共通ではないし、あたりまえでもないですよね。ヘビをペットにして可愛がっている人はたくさんいますし、去年の年末に福岡県大川市の三宝神社で白ヘビの赤ちゃんが一度に十匹も生まれてラッキーというニュースをテレビでやってました。ローカルニュースですけど。日本の神話ではヤマタノオロチという大蛇が悪いヘビみたいですが、近世美術でヘビが描かれていると、大抵はよい意味、縁起物です。

仙厓「大弁財尊天像」(三宅コレクション)と「蛇動物文様緯絣」

左は当館所蔵の仙厓作品で、右はちょっとわかりにくいですが、19世紀のカンボジアの布(絣・かすり)で、菱形が並んでいるように見えているのがヘビの文様です。仙厓さん作品は、七福神の弁財天の姿を描くのが面倒くさいので、ちょっとだけコブラっぽい蛇で代用したというものだと勝手に解釈しています。カンボジアの儀式用の布にはヘビの文様がよくあるようで、多分神聖な存在として扱われているのだろうと、これも勝手に解釈しています。だってそもそもインド神話にはナーガとかナーガラジャという蛇神がいますから。また、弁天さまは財宝の神様ですが、そもそもはヒンドゥー教の女神サラスヴァティーが仏教に取り込まれた呼び名です。ヘビは脱皮して無限の生命力を持ち、お金を呼び寄せるので財布にヘビの脱皮した抜け殻を入れておくとお金が溜まるという迷信がありましたね。そういうことです。夜に口笛を吹くとヘビが来るという悪い迷信もありました。でもこっちの迷信は大丈夫。ヘビって鼓膜や耳孔が退化してしまっているので音はほとんど聞こえないみたいです。下あごで地面の振動を感知しているそうです。

最後に、世間のごく一部の人から仙厓の専門家だと勘違いされているみたいなので、先ほどの「大弁財尊天像」についてひとつだけつけ加えておきましょう。この作品、何歳で描いたか画面には書いていませんが、専門家であるらしいわたしにはわかります。これ、天保三年(1833)仙厓83歳の正月に描いたものです。この画面に押されている四角いハンコが使われたのは80歳代前半の数年(ほぼ82歳か83歳)に集中しています。で、天保三年は巳年なんです。正月早々から「なんか描いてくれ、なんか描いてくれ」とうるさい人に向かって描いてあげたに違いありません。つまりこれ、仙厓さんのいやいやながらの年賀状かもしれません。いやいやかどうかはわからないだろうと思われました?多分いやいやですよ。なにせこの年に、例の絶筆の石碑を建てているんですから。そしてそうです。このブログ、わたしの年賀状です。ただしこれは、いやいやではありません。

今年も福岡市美術館をどうぞよろしくお願い申し上げます。

(総館長 中山喜一朗)

2024年11月20日 09:11

どーも。総館長の中山です。

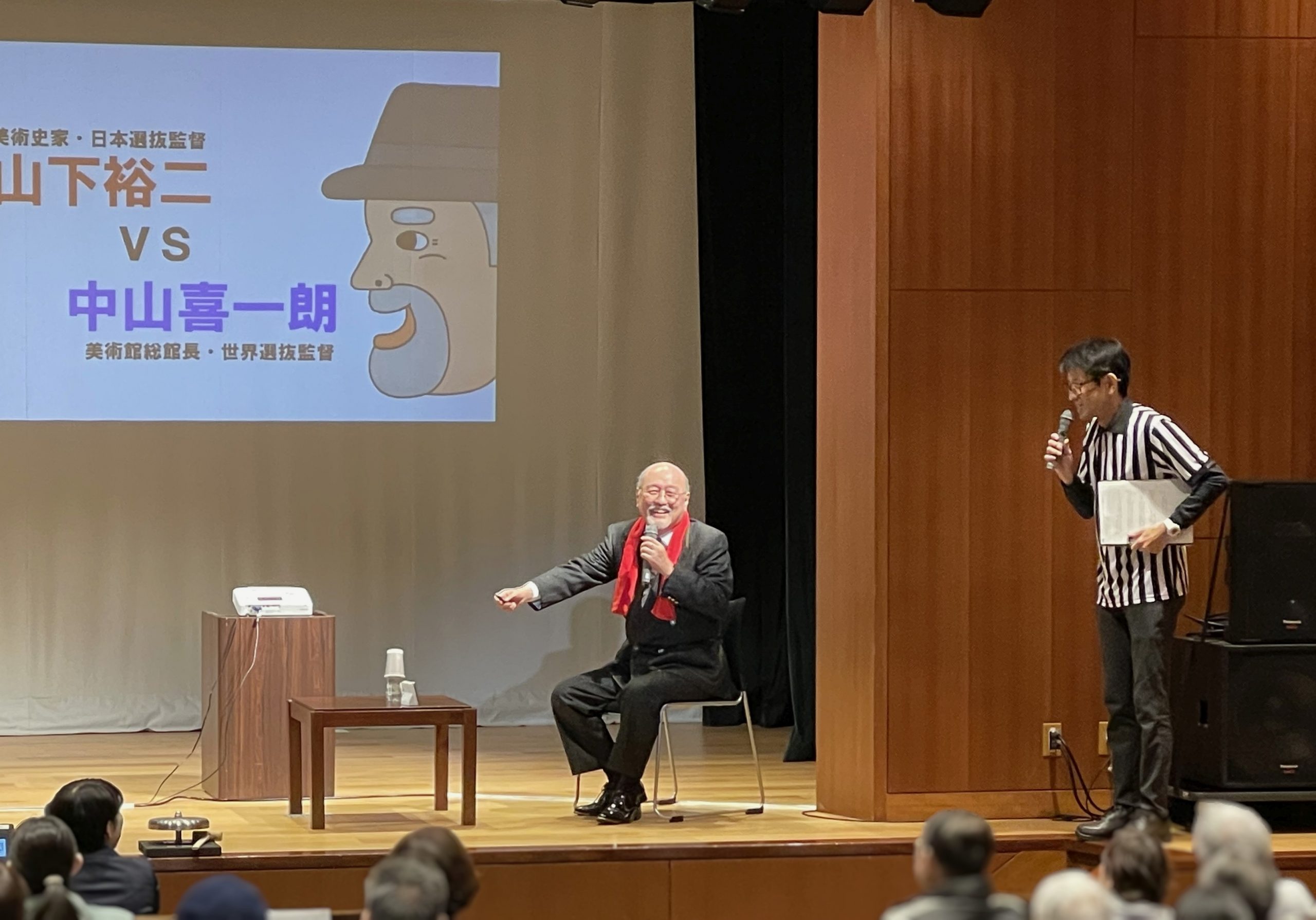

11月10日の日曜日、「トークイベント・プレゼンバトル近現代美術編」を明治学院大学教授の山下裕二さんとやりました。昨年の「古美術編」に続く2回目のバトルです。ご来場いただいた皆さま、ありがとうございました。事前申し込みの抽選にもれた皆さま、大変申し訳ございませんでした。

山下さんとは昨年と今回だけでなく、10年以上前に横浜で幽霊画に関する対談をしたことがあります。そのときわざわざ福岡から横浜まで聞きにきてくださった熱心な美術ファンの方が今回も来られていて、大変うれしく思いました。講演や対談を山のようにされている山下さんは「あれ、そんなのやりましたっけ」とすっかりお忘れでしたが、円山応挙の美人な幽霊画は、実は《百怪図巻》(福岡市博物館蔵・旧吉川観方コレクション)に描かれている雪女をアレンジして幽霊にしたものという自説を披露したわたしにとっては、思い出深い対談でした。

昨年に続き、会場はバトルを楽しみにされたたくさんの方で満員となりました。

今回のバトルは、山下さんが日本選抜監督、わたしが世界選抜監督(なんと大げさな)になり、当館所蔵の近現代作品からそれぞれ5点を選んで先鋒戦から大将戦まで5対5の団体戦でプレゼン対決をするというものでした。ちなみに、対決のラインアップはこんな感じです。

◇先鋒戦◇ 横尾忠則《暗夜光路 旅の夜》VSアンディ・ウォーホル《エルヴィス》

◇次鋒戦◇ 横山操《溶鉱炉》VSマルク・シャガール《空飛ぶアトラージュ》

◇中堅戦◇ 中ハシ克シゲ《Nippon Cha Cha Cha 》VSアンゼルム・キーファー《メランコリア》

◇副将戦◇ 赤瀬川原平《千円札(風倉匠の肖像)》VSモナ・ハトゥム《+と-》

◇大将戦◇ 藤野一友《眺望》VSサルバドール・ダリ《ポルト・リガトの聖母》

これらの作品は、当館ホームページのコレクション・ハイライト | 福岡市美術館)や、所蔵品検索 | 福岡市美術館からご覧になれますので、ご興味がある方はぜひ。

赤と青のマフラーをまとって、いざ、プレゼンバトル!

メンバーの顔触れを見ると、現在展示中で、当館の目玉的な有名作品からわたしがピックアップし、山下さんはどちらかというとマニアックな作品から選ばれた感じです。わたしが先に世界選抜のメンバーをお知らせしたので、それにどこか対応する作家や作品を山下さんが選ばれた、ということでもあります。前回の「古美術編」は逆で、山下さんが先に選ばれ、それに合わせて(かぶらないように)わたしが選んだので、作品傾向も山下さん好みの名作対私好みのマニア向け作品になり、今年とは逆でした。

バトルでは、横尾さんや赤瀬川さんなどと親交がある(あった)山下さんらしく、作品の裏側にいる作家の素顔が感じられる絶好の機会でもありました。そういう意味では、わたしは9月に作品設置のために福岡まで来ていただいたモナ・ハトゥムさんとランチをご一緒したくらいしかネタがなく、まあしかたがないなあと。バトルの内容については、当館の広報誌「エスプラナード」1月号紙上にレポート記事が掲載される予定ですし、その記事はホームページ(エスプラナード(季刊誌) | 福岡市美術館)でもPDFで閲覧できますからお楽しみに。

昨年に続いて、レフェリーは後藤学芸課長。

当日は後藤学芸課長がレフェリー役で、司会だけでなくバトル開始と終了のゴングも鳴らしてくれましたし、近現代美術担当の学芸員3名がリングサイド(最前列)に陣取り、おもに山下さんサイドのセコンドとして「この作品の収集はいつですか」などという質問にもすぐさま答えてくれたおかげで、バトルは90分の予定を10秒オーバーしただけで無事終了しました。まあしかし、それぞれ5分(後半は時間的に余裕ができたのでそれぞれ8分)の時間内に相手を圧倒するような内容のプレゼンテーションを応酬するのはむずかしいですね。いいたいことは山ほど残っています。それでも終了後、何人もの方からおもしろかったですとか、楽しかったですという好意的な感想をいただき、監督の役目が果たせて満足しています。というか、とにかく両軍とも選手が優秀でしたから。

ではいったい、どっちが勝ったのでしょうか。レフェリーの後藤学芸課長は、「勝ち負けは決めません。みなさんそれぞれ心の中でお考え下さい」と試合前に宣言しましたので、バトル会場では決着がついていません。感想を言ってくださったみなさんに、「どっちが勝ちでしたか?」と聞く勇気はありませんでした。美術品としてはこっちが勝ちでしたけど、プレゼンとしては完全に逆でしたね。なんて言われたらショックですし。そもそも美術家や美術品の勝ち負けって…ね。あるんでしょうか。なくはない。優劣はあるんじゃないかと、みなさんは思われていますか? あるでしょ。でないと値段がつかないでしょ。とか。だから美術館は存在できるのでしょ、などと言われたら、ぐうの音も出ませんね。

考えてみれば、私たち美術史を勉強している人間は、「これは○○で○○であり、優れた作品である」などと断言したりしています。単語として優品とか傑作とかよく使いますし。あれは、いったい何と比べているのでしょうか。もっとつっこんで言うと、本当に自分自身で一から十まで徹底的に調べ、考えて結論を出し、優れていると断言しているのでしょうか。自分が感じた感動をきちんと数値化して、比較して、客観的に評価しているんでしょうか。ひょっとしたら、誰かに、何かに、指摘されたり教えられたりした尻馬に乗っているだけかもしれません。プレゼンバトルしたくせに、こんなことを言うのもどうかと思うのですが、一般の方々から専門家であると認められているとか、美術で飯を食っているという自覚がある者は、そういう責任を負っていると改めて思いました。はい、これ自省です。

とはいえ、美術の見方はまったくの自由であることは事実ですから、当然ながら作品の評価も自由なんです。自由に見比べてください。そもそも展覧会は、どのような展覧会であっても、見比べるという行為が前提ですから。心の中で勝ち負けを決めていただいてかまわないわけです。ああ、やっぱりバトルの勝敗、聞いてみればよかった…。

(総館長 中山喜一朗)