2025年1月24日 11:01

当館2階近現代美術室Bにて、ただいま「奈良原一高『ヴェネツィアの夜』『ジャパネスク』」を開催しています。本展は、福岡県大牟田市生まれの写真家・奈良原一高(1931-2020)の仕事を、シリーズごとに紹介する第3弾の展示となります。

福岡市美術館は2021年度に作家のご遺族より6つのシリーズ作品から211点をご寄贈いただき、以降、シリーズごとに作品を紹介してきました。2022年には奈良原のデビュー作である「人間の土地」と同時期に撮影された「無国籍地」を、2023年には「王国」をご紹介しました。

第3弾となる今回は、「ヴェネツィアの夜」(1985年)と「ジャパネスク」(1970年)より、50点の作品を展示しています。両シリーズは撮影の対象、コンセプト、発表の時期も異なりますが、奈良原が1962年から3年間、ヨーロッパに滞在したことが制作のきっかけとなったという点で共通しています。

さて、奈良原が写真家として歩み始めたのは、大学院在学中に開催した初の個展「人間の土地」(1956年)からでした。桜島の噴火によって埋没した村と長崎沖の人工島・端島を舞台に、外界と隔絶された土地でなお逞しく生きる人々を新鮮な表現で写し出した作品は、大きな反響を呼びます。

続いて「王国」(1958年)を発表。ここでは前作の二部構成を引き継ぎつつ、北海道の聖トラピスト男子修道院と和歌山の女子刑務所という閉鎖環境における人間心理を真摯に追及し、日本写真批評家協会新人賞を受賞しました。(当館での「王国」展に関するブログはこちらhttps://www.fukuoka-art-museum.jp/blog/99976/)

これらの作品によって新進気鋭の写真家として評価を確立し、多忙な日々を送っていた奈良原は、モード雑誌の撮影依頼を機に活動の場をヨーロッパに移し、パリを中心に3年間滞在します(1962~65年)。

初めてヴェネツィアを訪れたのは1964年。夜、ヴェネツィアへ向かう船のヘッドライトに照らされ、水上に林立する街並みが暗闇から次々と現れたときの衝撃を、奈良原は忘れられないといいます*。たちまちこの神秘的な都市に魅了され、ようやく再訪が叶った1973年以降、ヴェネツィアを頻繁に訪れるようになります。この時期は奈良原の母や親しい友人などを多く失った時期と重なるそうですが、ひとつの死を迎えるたび、輝く闇を湛えたヴェネツィアに一層魅せられていったと語っています*。

このような背景を鑑みると、奈良原のほかのシリーズに比べ、人の姿がほとんど写されていないことが本シリーズの特異点として浮かび上がってきます。本シリーズでは、奈良原が衝撃を受けたという、船から眺めた夜のヴェネツィアの街並みや街灯、網の目のように張り巡らされた運河を通る小舟の光跡などによって人間の存在は示されますが、意図的に(長時間露光によって)人の姿を除いた都市景観が撮影されています。ほかにも、奈良原もさまよったかもしれない迷路のような細い路地や、サンマルコ広場もとらえられていますが、やはり人の姿はほとんどありません。そのため本シリーズは、観るものを、人気のない暗闇のなかで「迷い」や「喪失」について、あるいは「死」について思索するよう誘う作品であるように思います。

ただ、奈良原がヴェネツィアの夜に「光輝く闇」や「華麗なる闇」を見出すように、また、シリーズの終盤で祝祭の花火が上がるように、未来への希望や明るい余韻を残すシリーズ作品でもあるでしょう。

「ヴェネツィアの夜」に先立ち、1970年に刊行された写真集『ジャパネスク』もまた、3年間のヨーロッパ滞在が制作の契機となりました。初めての海外生活でさまざまな国の人々と交流するなかで、「人間」としての孤独や連帯感を得るのと同時に、「祖国」であるがゆえに奈良原にとって「あまりにも身近で遥かな国という感」がして、「容易に接近できないもの」であった「日本」への意識を強めたといいます**。

1965年に帰国したのち、日本の伝統文化を再考するシリーズに着手。時として幼少期の記憶をたどりつつ、自身が日本らしさを見出したテーマについて日本各地で取材します。その成果は《封(サムライ)》を皮切りに、雑誌『カメラ毎日』に断続的に掲載されました(1966~69年)。これらを抜粋、総集編としてまとめたものが写真集『ジャパネスク』で、順に「富士」「刀」「能」「禅」「色」「角力」「連(阿波踊り)」「封」の8つの章で構成されています。

(そのうち当館では、「刀」「能」「禅」「色」「角力」を所蔵。)

本シリーズでは、広角レンズや望遠レンズを使用したアングルの強調や、長時間の露光によるブレの効果、陰影を強調した表現など、テクニックを駆使した多彩な表現方法が見られます。視覚的にインパクトのある作品が本シリーズの特徴となっています。

奈良原一高による「ヴェネツィアの夜」と「ジャパネスク」、ぜひご覧ください。

「奈良原一高『ヴェネツィアの夜』『ジャパネスク』」展示風景(2024年12月18日~2025年3月23日)

展示初日の開館直前、それぞれの持ち場に向かう前に展示作品をのぞき込む監視スタッフの方々

奈良原展のほか、近現代美術展示室Aでは今の時期にぴったりの「雪景色」展も開催中です。こちらの展示室では、雪景色を描いた明治時代以降の日本画と木版画が紹介されています。

例えば、美人画の名手といわれる伊東深水の版画作品。そのうち《現代美人集 炬燵》という作品は、顔料のせいでしょうか、見る角度によって表面がキラキラと輝いています。ぜひ会場でじっくりご覧ください。

「雪景色」展示風景(2024年12月10日~2025年3月23日)

伊東深水《春雪》と《現代美人集》より3点

展覧会の会期はどちらも3月23日(日)まで。ご来場をお待ちしております。

学芸課臨時的任用職員(近現代美術係)髙山環

【出展】

*奈良原一高「ヴェネツィアの秘密」『ヴェネツィアの夜』岩波書店、1985年

**奈良原一高「『近くて遥かな国』への旅」『カメラ毎日』1968年3月、42-43頁

2024年10月23日 09:10

ちょっと長くなりますが、今回はとても感動的なスピーチをご紹介いたします。

去る9月14日、「第3回福岡アート・ネクスト・ウィーク」の開会式典にあわせて、モナ・ハトゥム氏による《+と-》を披露しました。これは、1994年の「ミュージアム・シティ・天神 ’94[超郊外]」で初めて公開された伝説的な作品の新バージョンになります。今回、開館45周年を迎える当館の記念として、恒常的に展示するために特別に制作していただきました。

直径約4mの砂の上をゆっくり回るバーの半分が砂に模様を刻みながら、同時にもう半分が模様をかき消していく作品で、連続するサイクルの中で、ポジティブとネガティブ、創造と破壊、構築と解体など、対立するふたつの力の相互作用が表現されています。いまや国際的に活躍する作家の代表作のひとつに数えられています。

***

[モナ・ハトゥム氏のスピーチ]

この作品には長い歴史があり、1979年、学生だった頃に制作した作品がもとになっています。それは、砂が入った30㎝四方の小さな箱でした。そこに取り付けられたアームが回転すると、アームの一方が砂の表面に線を描き、同時にもう一方が線をかき消していきました。当時のわたしにとって、この作品は瞑想的で眠りを誘うようなオブジェであり、また一方で、陰と陽の対立する力を想い起させるものでした。

これは45年前のことになりますが、わたしはそのころからすでに、このオブジェをより大きな作品として実現させたいという野心をもっていました。

その最初の機会が訪れたのは15年たってからで、福岡で開催された「ミュージアム・シティ・天神 ’94[超郊外]」という展覧会に招待されたときでした。いまからちょうど30年前になります。

この大きなバージョンの作品は、連続するサイクルの中で、光と闇、戦争と平和、生と死、あるいは創造と解体、構築と破壊などの対立する二つの力の相互作用について考えさせる、ひとつの風景のような作品となりました。

1994年に福岡で展示されて以来、この作品の別バージョンが、世界中の数多くの美術館で展示されました。そしてこのたび、福岡市美術館の建物に恒久的に埋め込まれることになりました。まるで世界をぐるりと一周して、これから永遠にここで暮らしていくために、もとの家に帰ってきたように思いますし、そうあってほしいと願っています。

何年もの歳月をへて、この作品は、わたしのもっとも重要な代表作のひとつになりました。そのため、これがこの美しい場所に永遠に根を下ろしたのを見ることができ、大変満足しています。あらためて、アートやアーティストの積極的な支援者である高島市長、美術館のロビーで作品が恒久展示できるようご尽力くださった福岡市美術館の中山総館長、岩永館長に心よりお礼申し上げます。

わたしは、物事に変化をもたらすアートの力を信じており、アートは鏡のように、見る人それぞれの心の中に、多くの疑問や解釈、異なる物語を浮かび上がらせるものだと思っております。

わたしは、この作品が福岡の皆様に愛されることを、そして、人々に立ち止まって考える瞬間を与え、わたしたち自身や世界全体がどんなにネガティブな状態に落ち込もうとも、ポジティブなものがすぐそこまで来ているという希望のメッセージを伝えてくれることを願っています。

(英文和訳:太田早耶)

***

1979年は福岡市美術館が開館した年です。そのとき、モナ・ハトゥム氏が《+と-》のもととなる小さな作品を生み出されていたことに、不思議な縁を感じます。

そして、1994年は、「第4回アジア美術展」を開催した年で、「ミュージアム・シティ・天神 ’94 [超郊外]」はこの「アジア美術展」と連携していました。この翌年には、福岡アジア美術館の建設に向けた準備室がたちあがり、アジア美術館が当館から独立していくことになります。1994年とは、福岡市美術館にとって、開館15周年というだけではなく、次のフェーズに移る節目の年だったのです。まさにその時、その場にモナ・ハトゥム氏が立会い、この《+と-》が初披露されたことに感慨深いものがあります。

モナ・ハトゥム氏が語るように、まるで福岡から旅に出たかのような《+と-》は、世界を巡り、当館の開館とモナ氏の最初の構想から45年たった今年、福岡に帰郷したように思えてきます。これからは、いつも、ここ福岡市美術館の2階コレクション室のロビーでみなさまをお迎えします。どうぞ、“帰ってきた”《+と-》に会いに来られてください。お待ちしています。

[モナ・ハトゥム]

1952年、パレスチナ人の両親のもとに、レバノン・ベイルートに生まれ、現在は英国ロンドンに在住。1975年、ロンドンを訪問中にレバノンで内戦が勃発したことにより帰国できなくなる。そうした自身の人生経験をもとに、居場所の喪失や追放、対立する世界がかかえる矛盾を、インスタレーションや彫刻などさまざまな形式で表現し、世界的に評価されている。

1994年に福岡の街中で行われた「ミュージアム・シティ・天神 超郊外’94」に参加。

2017年にはヒロシマ賞、2019年には高松宮殿下記念世界文化賞を受賞。

Portrait Mona Hatoum. Courtesy Neuer Berliner Kunstverein. Photo by Jens Ziehe_cropped

(近現代美術係長 ラワンチャイクン寿子)

2024年10月2日 09:10

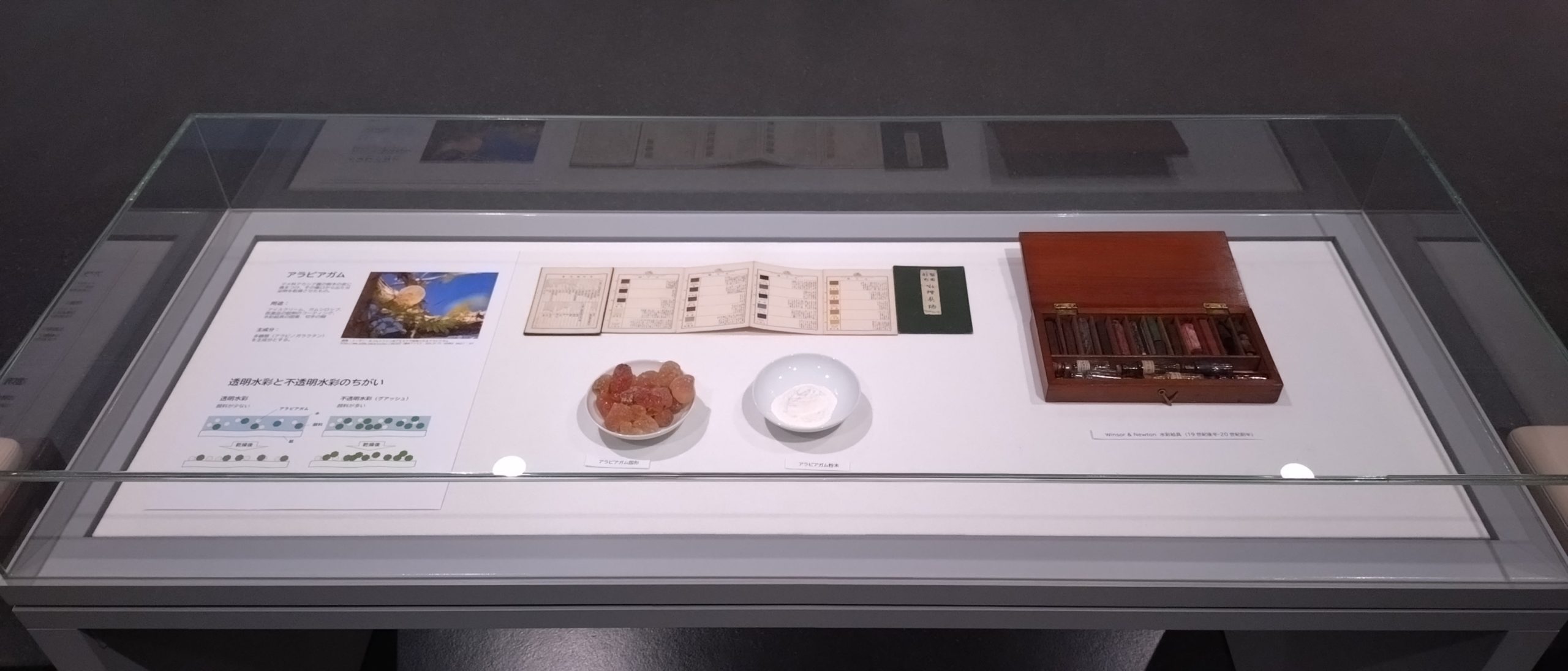

現在、近現代美術室Aにてコレクション展「水彩って何?」を開催中です!本展では小学校の図画工作などで、日本人に親しまれている水彩画について、材料や技法を中心に紹介しています。実は水彩絵具というのは、顔料(色の素)とアラビアガム(接着剤)を混ぜることで出来上がります。このブログでは、アラビアガムを少しだけ掘り下げてご紹介したいと思います。

そもそもアラビアガムを知らないという方にちょっとご説明を。

アラビアガムとは、マメ科アカシア属の樹木から出る樹液のことを指しています。主な特性として「粘性」と「乳化特性」の2種類が挙げられ、さらに口に入れても無害であるために、コーラなどの清涼飲料水やビールの泡維持、アイスクリームの粘度調整や、錠剤のコーティングや切手裏面の糊等…、挙げればキリがないくらいに私たちの生活に身近なものとなっています。これらの用途の一つとして水彩絵具が含まれているんですね。

それでは、このアラビアガム、どんな形なのか見てみましょう。

アラビアガム固形(樹液の形状のままです)

結構ごつい球形をしています。固いのですが、何となく甘い香りがします。

付着している草はアラビアガムの木の葉か、地面に落ちた時に付着した草のいずれかでしょう。採取場所の様相が想像できそうです。

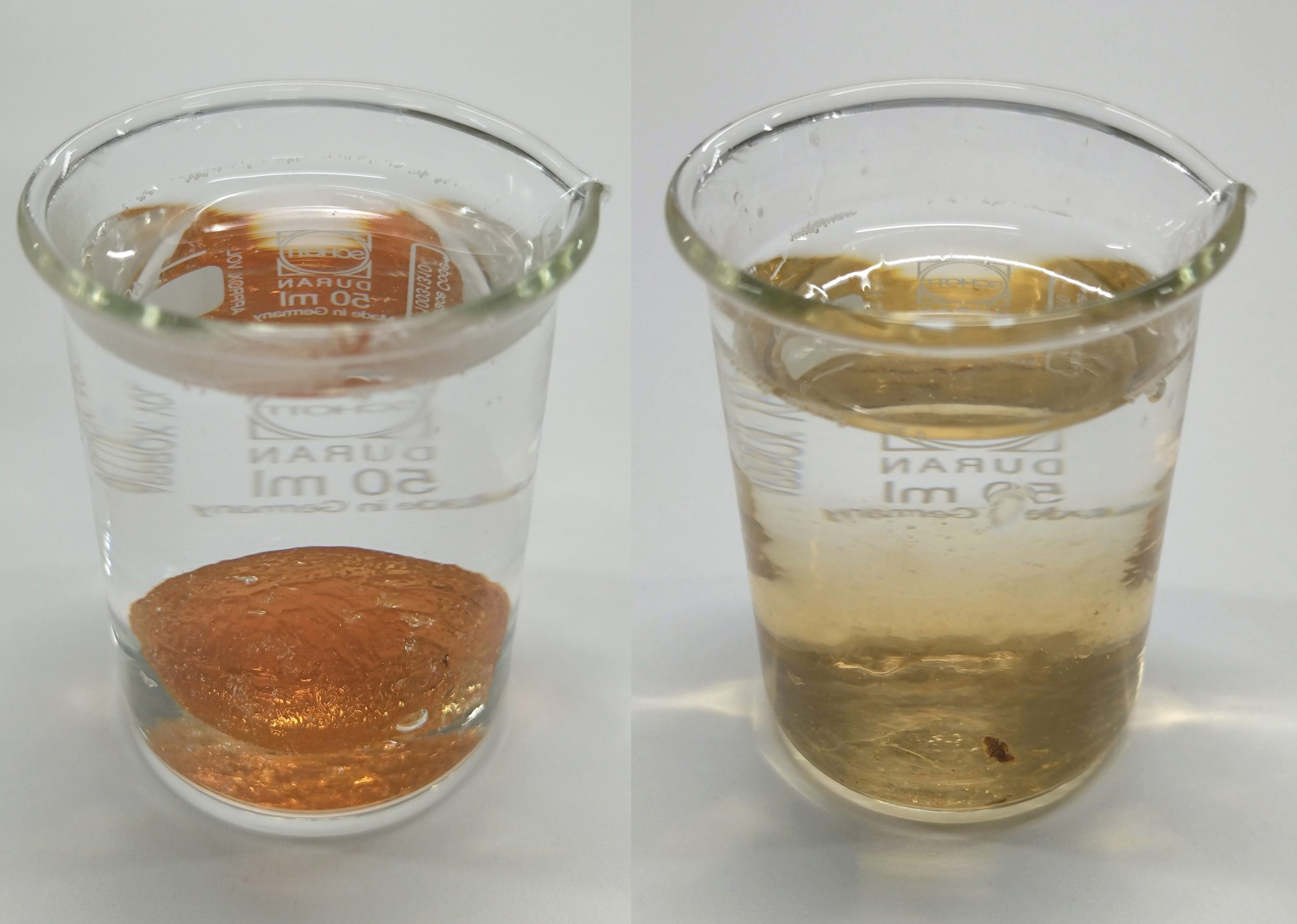

水溶性なので、実際にお湯に溶かしてみるとこんな感じになります。

左:熱湯を入れた直後 右:熱湯を入れてから約2日後

このとろみがある溶液と顔料を混ぜれば水彩絵具の出来上がりです。

さて、アラビアガムが、日本の水彩画教育のため導入されはじめたのは、1876(明治9)年頃といわれています。当時の工部美術学校(現東京藝術大学)がアントニオ・フォンタネージを教師として招聘するための「契約書」に「油絵・水絵」と記載していたことから「水絵=水彩画」として水彩画が新たな技法として受け入れられていったようです。また、画家の五姓田芳柳二世が明治10年頃の様相について、「水彩絵具が舶来品のために高価で買うことができず、代わりに日本画の顔料を買い求め、それを水に浸してやわらかくなったところへアラビアゴムと蜂蜜と胆汁を入れて練った」と説明しているそうです。(酒井忠康「近代日本の水彩画」『近代日本の水彩画』岩波書店、1996年、pp.145-183)

この回想をみると、はじめから「水彩画=アラビアガムが混ぜられているもの」であるということが分かります。なぜか蜂蜜や胆汁(たぶん牛)も混ぜてたようです…。蜂蜜は粘度調整のため、胆汁はぼかしやにじみに効果的でもある界面活性を目的として当時使われていたのかもしれません。

現在では、粘度調整剤や界面活性剤、展色材など、多くの画材が合成物に置き換えられている中、アラビアガムは今も変わらずに使われ続けています。理由は、その使い勝手の良さや入手のしやすさ等があるのかもしれません。そんなアラビアガムですが、世界全体の輸出量の実に7割はスーダン産が占めているとのこと。一方で、そのスーダンの若者の離農が現在大きな問題となっているそうです。(「アラビアガムの主産地スーダン、重労働嫌い離農止まらず 若者つなぎ止めが鍵」https://www.afpbb.com/articles/-/3451477)

アラビアガムだけの話ではありますが、少し調べるだけで様々な物語があることが分かりました。目立たないけれどとても身近なアラビアガム、調べてみるととても奥深い世界であることが分かります。

(学芸員 作品保存管理担当 渡抜由季)