2020年4月22日 09:04

現在福岡市美術館は、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、5月7日(木)まで休館しております。

みなさま、こんにちは。教育普及係の上野です。

新型コロナウィルスの流行により福岡市美術館は休館中ですが、その間にも、少しでも“美術や美術館”を届けられないかと思い筆をとりました。そこで今回は当館の教育普及事業のひとつであるアウトリーチ活動「どこでも美術館」の一部をご紹介します。

まず「どこでも美術館」とは、小中学校や公民館へ、オリジナルの美術教材を持って出向き、鑑賞活動や制作活動をするという美術体験プログラムです。この取り組みはリニューアル休館をきっかけにスタートしました。休館時は、展示を見にきてもらうことができないのでこちらから館外に行くことにしました。

さて、この「どこでも美術館」の教材ですが、当館の所蔵品を題材に、教育普及係のスタッフが企画しました。またこの教材は美術館の外へ持ち運びしやすいよう、スーツケースなど、箱状の容器に全て収納されています。なので、わたしたちはこの教材たちを“ボックス”と呼んでいます。現在は『やきものボックス』や『染め・織りものボックス』、『油彩画ボックス』、『日本画ボックス』など全部で11種類のボックスがあります。今日はそのなかのひとつ、版画ボックスをご紹介します。

版画ボックス制作のきっかけー言葉だけで技法を伝えるのは難しい

『シルクスクリーン』、『エングレーヴィング』、『リトグラフ』…

美術館のキャプションで見かけるこれらの横文字、なんだと思います?実はこれ、すべて版画の技法の名前です。もちろんご存知の方もいらっしゃるでしょう。ただこれらの技法、原理はわかっていたとしても言葉だけの説明で相手にわかってもらうのはなかなか難しいです。私自身も難しいと思った経験があります。学生時代に『シルクスリーン』を習ったときのことです。実際に制作しなければならなかったのに、文字と線だけで書かれたモノクロ印刷の「シルクスクリーン指南書」(恐らく先生が何年も前に手作りされたもの)がまったく理解できず、不安に駆られたのを覚えています。当時は、結局、実際に手を動かし道具を触りながら制作していくことで約3週間かけて理解できました。でもこのとき思ったのは、最初の段階である程度おおまかな作り方がわかっていればよかったなと…。

そんな経験も活かしつつ(?)制作したのが「版画ボックス」です。ボックス制作にあたって、たいへんありがたいことに、収納するものの選定や作品サンプルの制作など、九州産業大学芸術学部の古本元治教授、三枝孝司教授、加藤恵助手に多大なるご協力いただきました。ご協力いただいた先生方、お忙しいなか本当にありがとうございました。

さて、出来上がった版画ボックスはこんな感じです。

どこでも美術館「版画ボックス」(左:銅版画、右:木版画)

どこでも美術館「版画ボックス」(左:リトグラフ、右:シルクスクリーン)

版画ボックスの中身

版画は版の形式から凸版・凹版・平版・孔版の4つに分類されます。版の形式のなかでもポピュラーでわかりやすく、当館の所蔵作品にも使われている技法のものを選び、その技法の道具と作品サンプルを上の写真のように2つのボックスに納めました。余談ですが、こちらのボックスケースは某魔法使いが持っているトランクのイメージで作ってもらいました。なんと紙製!なので、軽いです。

まず凸版の代表として木版画を選びました。木版画については恐らく学校の授業で一度は目にした道具もあるのではないでしょうか。そんな道具にも一歩踏み込んで知ることができます。

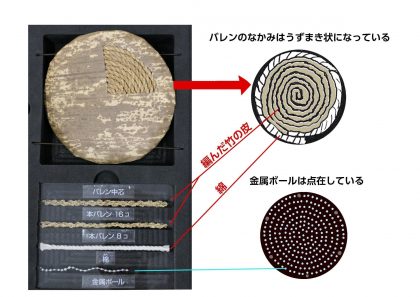

インクを紙に転写するために使うバレン。

竹皮の包みをはずすと中身はこんなふうになっています(下記写真の上の部分)。

写真下の部分は、バレンの中芯の種類です。上から順に、本バレンに使われる16コ、8コ、そして棉、金属ボールです。16コと8コは撚った竹の皮を編みこんだものです。また、最近は金属ボールでできたバレンもあります。金属ボールは上の右下のイラストのように点在しています。またボールの点圧で刷るので、摩擦が少なく綺麗に刷れるのが特徴です。

凹版は代表的なものとして銅版画を選びました。銅版画は銅の表面に先の尖ったニードルや刃物で傷をつけ、その傷(凹み)にインクをつめてプレス機で刷るものです。

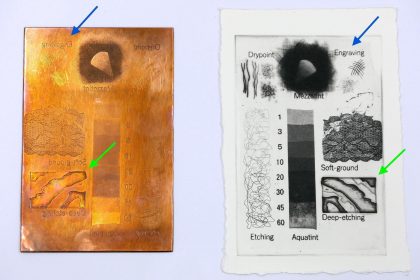

作品サンプル(銅版画)

銅版画にはさらにいろいろな技法があります。上の作品サンプルには全部で6つの技法が使われています。そのなかから2つ、ご紹介します。1つ目はエングレーヴィング(青矢印)です。こちらはビュランという先の尖った道具で直接銅板に傷をつけて版をつくる技法です。

画像の拡大(エングレーヴィング)

ビュラン

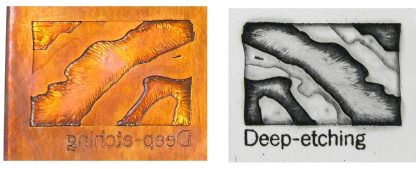

2つ目はディープエッチング(緑矢印)。こちらはエングレーヴィングとは違い腐食液を使った技法です。

作品サンプル拡大(ディープエッチング)

ディープエッチングは、液体のにじみのような独特な表現ができます。

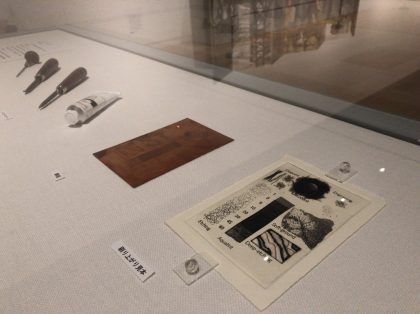

ちなみに、残念ながら、会期途中で休館となってしまったコレクション展「渡辺千尋展」では銅版画の作品を展示していました。そして、この展覧会で作品とともに「版画ボックス」の銅版画の道具と技法サンプルも展示しました。

渡辺千尋展で展示されたどこでも美術館「版画ボックス」の中身

平板は代表的なものとしてリトグラフを選びました。平版というのは、平らな面に水と油の反発作用を利用して版を作る技法です。水と油は互いに反発し合い混ざりませんが、水と水、油と油はくっつく性質があります。実際の版を見てみましょう。

アルミ板にダーマトグラフで書き込んだ版

右の筆記具(ダーマトグラフ)でアルミ板に描き込みます。この筆記具は油性です。

アラビアゴム

そしてアラビアゴムを水でといたものをさきほどの版の上に塗り乾かします。ちなみにこのアラビアゴム、水彩絵の具にも入っています。水彩絵の具は一度乾いても水でとくと何度も使うことができますよね。アラビアゴムは水溶性だからです。水分が乾いたら版面を、スポンジを使って再びたっぷり水で湿らせます。その上にインク(油性)をつけたローラーを転がすと、描画した部分にだけインクが残り、それ以外の部分は水によってインクが弾かれます。その上に紙をのせてプレス機に通すと刷ることができます。

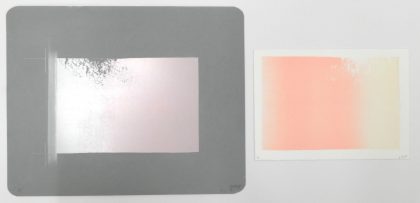

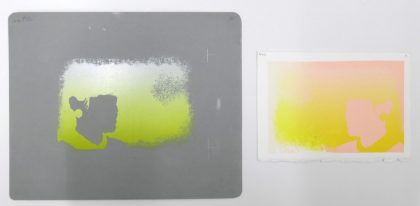

左からインクがのった版、刷り上がり(1版)

左からインクがのった版、刷り上がり(2版)

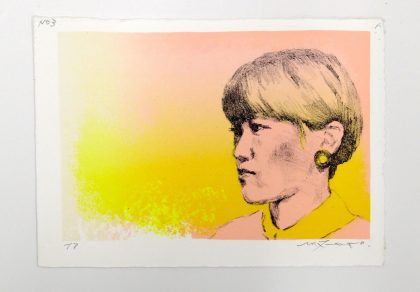

完成

孔版は代表的なものとして、シルクスクリーンを収めることにしました。シルクスクリーンは、枠に張ったメッシュ生地の穴からインクを押し出して刷るものです。版は感光乳剤を使って作ります。感光乳剤とは紫外線で固まる薬品です。

メッシュ生地なので小さな穴が無数に存在しています。目の細かい網戸のようなかんじです。青い部分は感光乳剤が固まってメッシュの穴を塞いでいます。

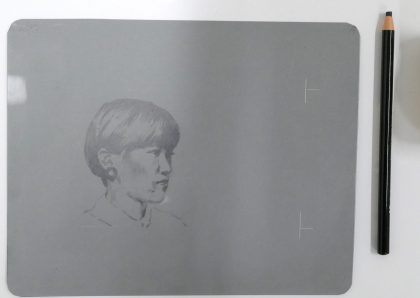

左から原稿、感光乳剤を塗り原稿を焼き付けたスクリーン版、刷り上がり(1版)

左から原稿、感光乳剤を塗り原稿を焼き付けたスクリーン版、刷り上がり(2版)

完成

この「どこでも美術館」の教材は実際に手にとってみることができます。美術館では普段は展示しないような版そのものや作品のサンプル、それらを制作するための道具に触れて間近にみることができるので、目で見るだけの鑑賞とは一味違った体験ができます。実際にこのボックスを使うと、道具や版というモノがあることによって、子どもからおとなまで興味を惹かれるようです。昨年8月のつきなみ講座で紹介させていただいたときには、参加された皆さん興味津々でボックスの中身を手にとって見ていました。さまざまな人たちが楽しめるかたちにできて本当によかったです。

また、今後もいくつか「どこでも美術館」のボックスをご紹介していく予定です。ぜひ次回もお楽しみに。

(教育普及係 上野真歩)

2020年3月11日 11:03

新型コロナウィルス感染症のために、福岡市美術館も休館中です。その間、私たちが何をしているかというと・・・開館に向けての準備を粛々としています。よく考えれば年度末。新年度に向けての展示や印刷物制作、発送など意外にやることはあるんですよね。とはいえ、美術館が開いていないって寂しいものだなぁ、早くこの事態が収まらないかなぁ、と思う日々です。

さて、新型コロナウィルスのためにいろいろ予定が狂ってしまったのは、美術館だけでないですね。特に、急に休校になってしまった子どもさんたちは、おうちでどうやって過ごしているのかぁ、と思います。そこで、子どもたちのために何かできること・・・例えば、おうちでできる美術館体験はないかしら?と過去のワークショップなどなどの資料を探してみました。これは使えるかもと思ったのが、ささやかですが、福岡市美術館の「ぬりえ」です。実は、この「ぬりえ」、毎年、秋に開催する「ファミリーDAY」で使っている、当館所蔵作品をもとにした私たちの手作りのもの。一見シンプルな図案ですが、どんな色をぬるか、あなた次第で劇的に変わりますよ。兄弟姉妹で、あるいは家族でぬりくらべてみてもおもしろいと思います。もちろん、大人の方にも楽しんでいただければ、さらに嬉しいです。このページの下にPDFを置いていますので、ダウンロードして使ってみてください。

どうしても実物の色が知りたい!という方は、福岡市美術館のホームページの所蔵品検索で検索してみてくださいね。

所蔵品検索 https://www.fukuoka-art-museum.jp/archives/

▽作品タイトルをクリックするとPDFが表示されます。

※全て「古美術」作品です

(主任学芸主事 教育普及担当 鬼本佳代子)

2019年11月29日 12:11

みなさま、こんにちは。

毎年11月3日の開館記念日に合わせて開催している「ファミリーDAY」。今年は11月2日から4日の3日間で開催しました。「ファミリーDAY」では開催期間中館内各所で、小さな子どもから大人まで楽しめる鑑賞プログラムやワークショップを実施します。今回はリニューアルオープン後初めての「ファミリーDAY」だったためか、注目度も高く多くの来場者に恵まれ無事に終えることができました。わたしは今回初めてこちらの企画を担当しまして、自分にとっては重圧で思うように仕事が進められず死んだほうがいいんじゃないかと思いながら準備をしてきましたが、ひとが来てくれてひとまず安心しました。

それでは、実施したプログラムについて振り返っていきたいと思います。

3日間毎日おこなっているプログラムは3つありました。

1つは展示している作品に因んだぬり絵をおこなう「ぬってみよう!はってみよう!」です。実際の作品の色やかたちを想像しながら制作してもらい、完成したら作品をみにいってもらいます。1階ロビーでおこなっていたので、たくさんの人の目にとまり参加者が多かったです。

「ぬってみよう!はってみよう!」

2つ目は2階のキッズスペース 森のたねで行った、はさみが使えないような幼い子でも作品制作ができる「ミニミニワークショップ」です。大きなタネの中から取り出した素材をつかって森のなかまをつくります。小さな子どもが夢中でものを作る姿に保護者の方も真剣に向き合っているようでした。

「ミニミニワークショップ」

3つ目は「かいとうキッズ お宝みっけ!」です。こちらは、館内とコレクション展示室をまわって作品または作品の一部のシルエットをたよりにこたえをみつけるワークシート式のクイズです。問題は全部で5問あります。子ども達は地図をみながら1階と2階の展示室をめぐり、答え探しに夢中になっていました。スタッフのなかには「子どもだけでなく大人がやっても楽しい!」という意見もあがっていました。かいとう(怪盗・回答)は人のわくわく感を刺激するようです。

「かいとうキッズ お宝みっけ!」

スペシャルプログラムもみていきます。

今回初めての試みとなる「初めてのベビーカーツアー」(11月2日・3日実施)。こちらは現在子育て真っ最中の﨑田学芸員が考えた企画です。なんとなく、小さな子ども連れでは美術館には敷居が高いなと感じている保護者の方々に、美術館はキッズスペースや授乳室といった館内設備を含め、小さなお子様連れでもアートに親しめる・楽しめる場であることを知っていいただける機会となりました。参加者にも大好評でした。

「初めてのベビーカーツアー」

11月2日に実施した「わくわく!立体でつくる絵の世界」では、ジョアン・ミロ《ゴシック聖堂でオルガン演奏を聞いている踊り子》を鑑賞します。じっくりみたあとに、ひとつ形を選んでもらい、もしも絵の世界からその形が飛び出てわたしたちの世界にきたたらどんな感触でどのくらいの重さなのかを想像してもらい、それをスケッチしてもらいました。そのスケッチをもとに好きな素材をつかって形にします。参加者は絵から想像を膨らませて絵には使われていない色を用いたり、つるつる・ざらざら・ふわふわなど手触りも意識して制作していました。出来上がった作品はどれもチャーミングでした。

「わくわく!立体でつくる絵の世界」

11月3日の「ぼくもわたしもほとけさま。ほとけさまの服をつくろう!」では、まず東光院仏教美術室の仏像を鑑賞します。鑑賞をはじめた子どもたちは鋭く、服装やポーズ、表情などから仏像たちの違いにどんどん気づいていました。仏像を鑑賞したあとに、もし自分がほとけさまになったらどんなほとけさまになるか想像し、ほとけさまになったときの服を考え制作しました。参加した子どもたちは、布やリボン、ボタンなどの素材を自由に使って自分の考えたほとけさまの服を作っていました。観察した仏像が背中に背負っていた光背を自分の制作に取り入れて頭から生やしている子もいました。今回は保護者もいっしょになって制作に没頭していたので、次は保護者自身も考えて子どもとは別に制作するプログラムにすると良いかもしれないと思いました。次回への反省点です。

「ぼくもわたしもほとけさま。ほとけさまの服をつくろう!」

そして最終日は、九州産業大学の三枝孝司さんを講師にお招きし、現在展示している企画展「仙厓―小西コレクション」にちなみ、江戸時代のアーティスト仙厓さんが描いた動物や人物といった作品をもとにシルクスクリーンという版画技法をつかって手ぬぐいを作りました。まず参加者は青・黄・赤・白の中から1枚好きな布を選びます。次に、あらかじめ用意しておいた版のなかから刷りたいものを3つまで選んで参加者自身で刷りの作業を行います。しっかり両手で持って力を込めてスキージ(刷るときゴム板)を移動させると、版絵の形にインクがつきます!予定枚数があっという間に無くなり大人気でした。子どもたちは初めてのシルクスクリーンに真剣に取り組み、完成した手ぬぐいを大事そうに持って帰っていました。

「仙厓さんの手ぬぐいをつくろう!」

以上「ファミリーDAY2019」を振り返ってきましたが、担当として反省する部分も多かったです。ただ、ご参加いただいた皆様に少しでもなにか美術館でおもしろいことができた、楽しかったと思っていただければ幸いです。ご来場下さった皆様、ありがとうございました。

またスタッフとしてご協力いただいた講師の三枝さんならび九州産業大学生徒OBの皆様、学生ボランティアの皆様、当館ボランティアの皆様、実習生の皆様のご協力あってこそ、無事終えることができました。本当にありがとうございます。アンケートをみるとファミリーDAYに参加したのは今回が初めてという方が9割以上いらっしゃいました。ぜひ、これを機会に親子で美術館に遊びにいらしていただけると嬉しいです。

それでは、次回のファミリーDAYもお楽しみに。

(教育普及専門員 教育普及担当 上野真歩)